釣っても食べても◎なテナガエビは、生活のパートナーとしても最高だ。水槽越しだからこそ気付けるテナガエビの性質や行動もたくさんある(釣りに活かせる!)。ただし、魚と比べて水質の変化に弱いので長く飼うにはコツが必要だ。水の作り方から水温管理、エサやりなどの要点をまとめた。

釣っても食べても◎なテナガエビは、生活のパートナーとしても最高だ。水槽越しだからこそ気付けるテナガエビの性質や行動もたくさんある。ただし、魚と比べて水質の変化に弱いので長く飼うにはコツが必要だ。必要な道具や水の作り方、水温管理、エサやりなどの要点をまとめた。

写真・文◎編集部

身近な水辺の生き物・テナガエビを飼おう!

テナガエビを飼うと毎日がもっと楽しくなる。テナガエビは入手も比較的簡単。観賞魚店に売っているし、釣ったテナガエビを生きたまま連れて帰ってもいい。釣ったテナガエビを飼う際は泥抜きのための生かし方のまま持ち帰ればOK。その際はバケツ内のエビの密度を低くしたほうがよい。釣る際はできればカエシのないハリを使おう。エビにダメージを与えないように気をつけたい。

ただし飼い方にはいくつかの注意点がある。甲殻類は意外と水質や水温の変化に敏感なのだ。この記事では水槽で長生きしてもらうためのコツをまとめた。うまく飼えば3年以上、なかには5~7年生きたケースもあるという。飼育下では自然下よりも寿命が延びる傾向があるようだ。

今回先生役を務めてくれた吉田観賞魚の山本雄央さんは言う。

「テナガエビは近所の川に住んでいるのに宇宙生命体感がありますよね(笑)。ルックスがヘンで愛くるしいし、しぐさもかわいい。触角をキレイに掃除している姿とか、とにかく面白く眺められます。エサをすぐに食べてくれると『ちょっと心が通じてきたかも』という気持ちにもなれます。いろんな行動の一部始終が見られるし、釣りが上手になる発見もあると思いますよ」

ではキーポイントをひとつずつ見ていこう。

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=768&height=432&name=title%20(1)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

テナガエビの飼い方を教わった「吉田観賞魚」

.jpg?width=768&height=432&name=yoshida_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

住所:東京都八王子市松木15-3

TEL:042-676-7111

営業時間:10:00~18:00

(火曜日は17時まで)

東京都八王子市にある観賞魚販売店で2021年に100周年を迎えた老舗。テナガエビはもちろん、釣りの対象魚でもある日本の淡水魚のラインナップも豊富。釣り好きならワクワクすること間違いなし!水槽やろ過器などの飼育機材のラインナップもかなり充実している。

.jpg?width=768&height=432&name=yoshida_2-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

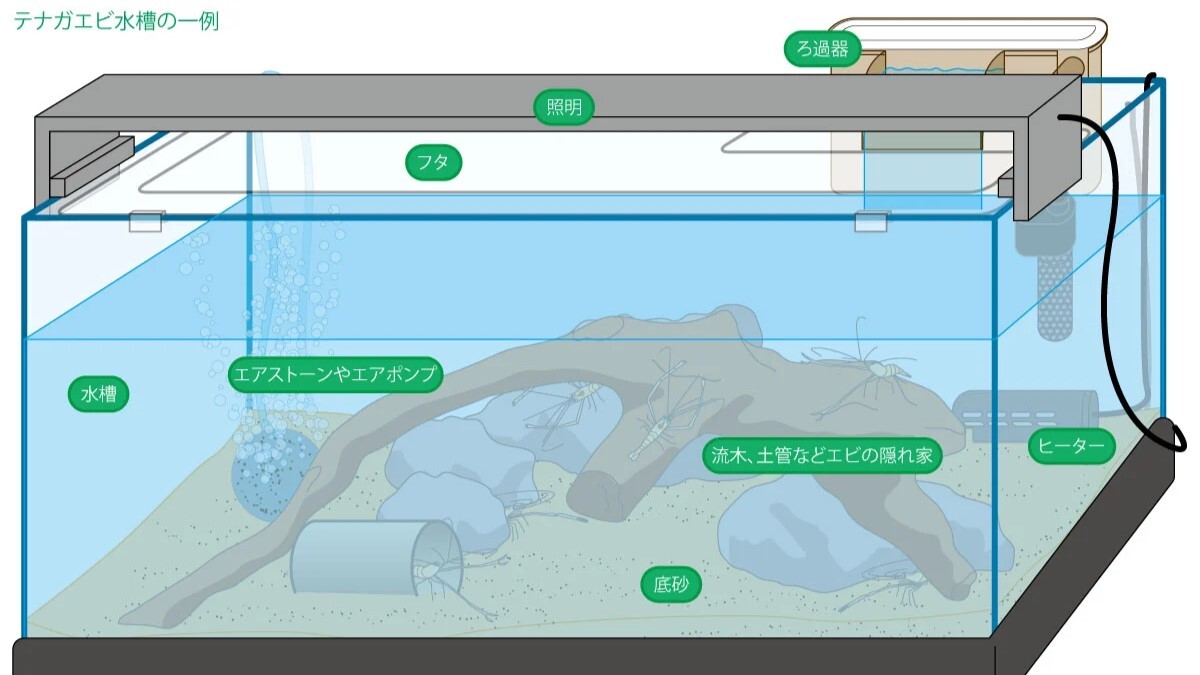

必要な道具一式と基本

必要な道具一式は以下の通り。各アイテムごとに重要なポイントを解説する。

水槽

水槽は横幅45cm以上のものがオススメ。いわゆる「45cm水槽」か「60cm水槽」がちょうどいい。小さい水槽でも飼えなくはないが、水量が多いほうが水温と水質が安定しやすいためエビのコンディションが落ち着く。予算と家のスペースが許せば60cm水槽がベストだ。山本さんのオススメは「ワイド型」と呼ばれる細長いタイプ。水の流れが生まれやすく、川に近い環境を作りやすい。

水槽の置き場所は直射日光が当たらず、なおかつ暖房やクーラーの影響がない場所が望ましい。玄関や廊下で飼っている人が多いそうだ。水槽は水が入るとかなりの重さになるので、安定している場所の上に置こう。観賞魚店に売っている水槽専門の台がベストだ。

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi1-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

ろ過器

水の汚れをとり、なおかつ水に酸素を溶け込ませてくれる重要アイテム。水質を安定させるバクテリアの住処にもなるため、必ず用意したい。

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi1-2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

エアストーンやエアポンプ

絶対必要ではないが、あると溶存酸素量が増えるのでベター。

ヒーター・冷却ファン

テナガエビの適水温は18~26℃。水温計を入れて常に把握しておくようにしよう。この範囲内であれば何℃でもOKだが、重要なのは「一定」であること。

30℃を超えるとエビがかなり弱りやすくなるので水槽用のファンを取り付けたり、ペットボトルを凍らせたものを投入したりする。ただし、一気に水温を下げすぎるのもNG。エビは急な変化を嫌うので、徐々に下げることを心がけよう。逆に冬は基本的にヒーターを入れて安定を図る。「人間にとっての1℃がエビにとっての5℃です」と山本さん。

底砂

底砂は、テナガエビが落ち着くための環境作りに役立つ。また、脱皮時には体を固定するための重要な足場となり、脱皮不全のリスクを軽減する効果も期待できる。

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=kakomi2-3-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

流木や土管

テナガエビは強い縄張り意識を持つ夜行性の生き物だ。日中は物陰に潜んで過ごすため、安心して休める隠れ家は不可欠である。特に複数飼育する場合、隠れ家の不足は個体間の争いを引き起こし、ストレスの大きな原因となる。「1尾につき1隠れ家」を徹底しよう。

ただし、隠れ家として生きた水草はやめておいたほうがいいと山本さん。エビが食べてしまうのと、外国産の水草だと農薬が付いていることがありエビが死んでしまうことがあるという。

隠れ家の置き場は基本的にどこでもOK。ただしろ過器の吸い込み口の周りだけは避けよう。

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi2-1-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

フタ

エビは意外と脱走する。フタは必須だ。コードを通す隙間はスポンジなどで埋めておくと安心。コードを伝って脱走するケースも多々あるからだ。

照明

エビの元気度には影響しないが、照明があると水槽内の細部がよりよく見える。

テナガエビの複数飼いは可能?

テナガエビは種類を問わず気性が荒くナワバリ意識も強い。時には共食いも発生する。そのため45cm水槽であっても同時に飼うのは2尾までにとどめておくのがベター。重要なのはエビの数よりも多い隠れ家を用意すること。たとえばエビが2尾なら土管や流木を3~5つ入れるなどして各個体のナワバリを確保しよう。

魚との混泳は?

魚との混泳も避けたほうが無難だ。エビは意外と素早く自分の倍以上ある魚を捕食することもあるし、逆に魚が大きすぎるとエビが食べられてしまう。

水の管理はテナガエビ飼育の最重要項目!

エビの元気度は水の管理で決まるといっても過言ではない。ここについては山本さんにとくに細かく解説してもらった。

水位

水槽の高さの70~90%でOK。水位が低いと水質・水温が不安定になりがちで、逆に高すぎるとエビの脱走が発生しやすい。ろ過器によっては水位の指定がある場合もあるので合わせよう。山本さんのオススメはろ過器が作動する最低水位。ろ過器から排出される水が強く水面を叩くので酸素が溶け込みやすいからだ。

水の作り方

エビを水槽にいれる1週間前に水を作り、水槽に入れておくのがベスト。水質・水温が落ち着くうえにバクテリアが増え水のろ過がうまくいくからだ。ヒーターを使用する場合はこの時点からスイッチを入れておく。

釣ってきたエビの場合、元いた川の水を入れる人もいるが、山本さんはオススメしない。「川の水はリスクもあります。寄生虫やエビにとっての病原菌も入ってきている可能性があるからです」。

水の作り方は簡単。水道水をバケツなどにくみ、そこにカルキ抜きを適量入れるだけだ。これで塩素をなくすことができる。かつては天日にさらす方法が一般的だったが、それでは塩素が残ることがあると山本さん。

水換えの頻度と作法

水換えは超重要。できれば2週間に1度、最低でも月に1度は水を換えよう。すべての水を換えると急に水質が変わってしまいエビが死ぬ原因になるので、換える量は1/3~1/2にとどめる。水の抜き方は写真のとおり。入れる水は前日に作っておき、水槽の隣に置いておく。水槽に入れる際はいったん手のひらなどで水を受けて勢いを弱めつつ流し込むのがベター。直接入れてしまうと砂の汚れが舞って濁ってしまうことがある。

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi3-7%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

エサは1日1回 トラブル時は回数を減らす

エサやりは1日1回でOK。ザリガニや肉食魚用の粒タイプで沈下性のエサをあげてみて、無事に食べればそのままあげ続けよう。テナガエビ1尾に対し3~5粒で問題ない。あげすぎると水質悪化の原因になるので要注意だ。もし粒タイプのものを食べなければ冷凍アカムシがオススメ。匂いが強いのでほとんどの場合食べてくれる。釣り人の場合、生きたアカムシをあげるのも手だろう。

何らかのトラブルで水温が30℃を超えてしまったり、逆に下がりすぎたりしたときはエサやりを減らす。「エビはエサを消化するのにかなりのエネルギーを使います。だからエビが弱っていたり、水温が適温からはみ出したときはエサやりの頻度を大幅に落とします。3日に1回くらいにして回復を待ちます」。

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)