春、霞ヶ浦を取り巻く各地のホソや小河川でアシや水草、ヤッカラがザワザワと揺れ動く。 産卵場を求めて浅場に乗っ込むマブナが騒がしいのである。 産卵を控えたマブナは荒食いを開始する。 2015年の4月上旬、期間限定の祭りを楽しむ人々に密着した。

おすすめ時期:3-4月

編集部◎文・写真

眼に愛嬌のあるマブナ。春は大型が細流を走る

春、霞ヶ浦を取り巻く各地のホソや小河川でアシや水草、ヤッカラがザワザワと揺れ動く。

産卵場を求めて浅場に乗っ込むマブナが騒がしいのである。

産卵を控えたマブナは荒食いを開始する。

2015年の4月上旬、期間限定の祭りを楽しむ人々に密着した。

この記事は『つり人』2016年5月号に掲載したものを再編集しています。

竿辰ファン集うマブナ釣りの会

スカイツリーのお膝元に120年以上続く老舗釣具店が押上『竿辰本店』。江戸和竿師の3代目竿辰こと奥平辰之さんが営む。

「魚を掛けてお辞儀したままの礼儀正しいサオは作るな(笑)。そう先代に言われ育ちましたから、サオの強さが試されるフナザオが作れて一人前の竿師と考えています」

と奥平さん。乗っ込み時期の大型マブナを障害物に取られぬように一気に浮かす。そんな質実剛健なサオに魅了されるファンは多い。

スカイツリーが見下ろす『竿辰本店』

スカイツリーが見下ろす『竿辰本店』毎年サクラの季節になると竿辰常連のお客さんが奥平さんをフナ釣りに誘う。青木秀雄さんを中心に集まったメンバーは世代や職種に関係なく釣りが取り持つ縁で結びついた仲間たち。中には小誌おなじみのタナゴ愛好家・熊谷正裕さん、故・竿治親方に師事してサオ作りを学んだ20代の竿師『竿貴』こと鴨下貴仁さん、つり具すがもの店主・大島康則さんの姿もある。

「ヤッカラのある風情のいい釣り場で、のんびりイトを垂れたいんです」

そう話す青木さんが案内するのは稲敷郡美浦村をはしる木原のホソだ。ヤッカラの語源は定かではないが、枯れた水生植物を指す。マブナは産卵場となる浅場の水草地帯に乗っ込む。マブナが走ると各所にあるヤッカラがゴソゴソと動く。この騒がしい感じは、いかにも乗っ込みの風情である。

霞ヶ浦西浦南岸、美浦の辺りは人家が少なくのどかな風景に癒される。メンバーは到着間もなく思い思いにサオを伸ばした

霞ヶ浦西浦南岸、美浦の辺りは人家が少なくのどかな風景に癒される。メンバーは到着間もなく思い思いにサオを伸ばした霞ヶ浦の乗っ込みは例年3月上旬に始まり4月いっぱいまで続く。西浦の北岸エリアから幕を開け、土浦新川や石田のホソは早期の代表的なポイントだ。美浦村は西浦南岸にあり4月に入ってからが有望になる。気温の上昇とともに乗っ込みの好釣り場は北上し、ゴールデンウイークのころ北浦で終盤を迎える。

マブナの活性に大きく影響するのが通水である。ホソの水が動き水位が上がると、マブナは盛んにエサを食べ水路の浅場を目指して動き出す。ホソは終日水の動く日もあれば、午前中は減水し、午後から通水が始まり増水するパターンも多い。通水のほか、温かい春雨が降ると好機であり、適度なニゴリが入れば絶好のチャンスといえる。

にぎやかな水辺

メンバーは三々五々、若草の萌える土手を伝って釣り場を目指した。ツクシが背を伸ばし、タンポポが彩りを添える。目覚めたばかりのアマガエルも忙しない。

「足がね、だいぶ弱っちゃいるんだけど春はフナを釣らないとね」

と豪快に笑う奥平さんは、折り畳み椅子を片手に目ぼしいポイントを見つけては腰掛け、どっしりとサオをだす。ホソの中でも好釣り場となるのは、先述のヤッカラ周り、ホソとホソの合流点、田畑と通じる排水口の周りなど。仕掛けを点々と入れて周囲より小深くなっているところを探るのがキモである。

ガサリと揺れるヤッカラの際に、静かに仕掛けを落とし込んだ。多くの魚同様マブナも落ちてくるエサに目がない。仕掛けを落とし込んだ直後は集中すること

ガサリと揺れるヤッカラの際に、静かに仕掛けを落とし込んだ。多くの魚同様マブナも落ちてくるエサに目がない。仕掛けを落とし込んだ直後は集中することメンバーは一様に黙々と探り歩く。しばらく沈黙が続いた。「来ましたよ!」と最初に声を上げたのは青木さんだ。白いセル玉を5つ付けたシンプルな仕掛けで障害物周りをタイトに探っていたところ、シモリウキがスッと引かれた。竿辰のマブナザオが弧を描く。ヤッカラのない開けたエリアに魚を導き、充分に空気を吸わせてタモですくった。

「キヂをたっぷり付けるんですよ」

そう言ってニカッと笑う。

キヂを4、5 匹たっぷりと付けてマブナを誘う

キヂを4、5 匹たっぷりと付けてマブナを誘うホソはにわかに騒がしくなった。「オウオウ」と言う越地克和さんのマブナザオが満月にしなっている。砂煙を巻き上げ、障害物に突進する重々しい引き。「コイです~」と越地さんは顔を赤らめる。なかなか浮いてこない魚に奥平さんが立ち上がった。「遠慮しないでもっと曲げなきゃ。うちのサオは折れやしないよ(笑)」と越地さんのサオを横から受け取り、思い切ってサオを立てる。コイは観念したのか水面に身を横たえた。

今度はその隣にいた石川直樹さんが騒然。「フナか? コイか? でかいゾ」と思わず腰を落としてファイト。浮かび上がったのは、抱卵ヘラブナの40㎝クラス。「こりゃすごい」と一同びっくり。

幸先のよいスタートを切った青木さん。障害物をかわして平場に誘導したマブナをタモに導く

幸先のよいスタートを切った青木さん。障害物をかわして平場に誘導したマブナをタモに導く 抱卵ヘラブナ、40cm クラスを釣りあげた石川さん。「重すぎっ!」と驚嘆

抱卵ヘラブナ、40cm クラスを釣りあげた石川さん。「重すぎっ!」と驚嘆 コイも頻繁にサオを曲げた。竿辰のマブナザオは40cm クラスのコイも難なく浮かせた

コイも頻繁にサオを曲げた。竿辰のマブナザオは40cm クラスのコイも難なく浮かせた 竿辰のマブナザオ。伝来の手拭きの胴漆で仕上げられた質感が重厚である。過度な飾りを施さないまさに質実剛健の和ザオだ。フナザオといえば古くは素掘りの中河川が主要な釣り場で2間半(約4.5m)や3間(5.4m)といった長ザオの注文が多かったが、現在はホソが主要な釣り場になり8~ 9 尺(約2.4 ~ 2.7 m)の短ザオが好まれる

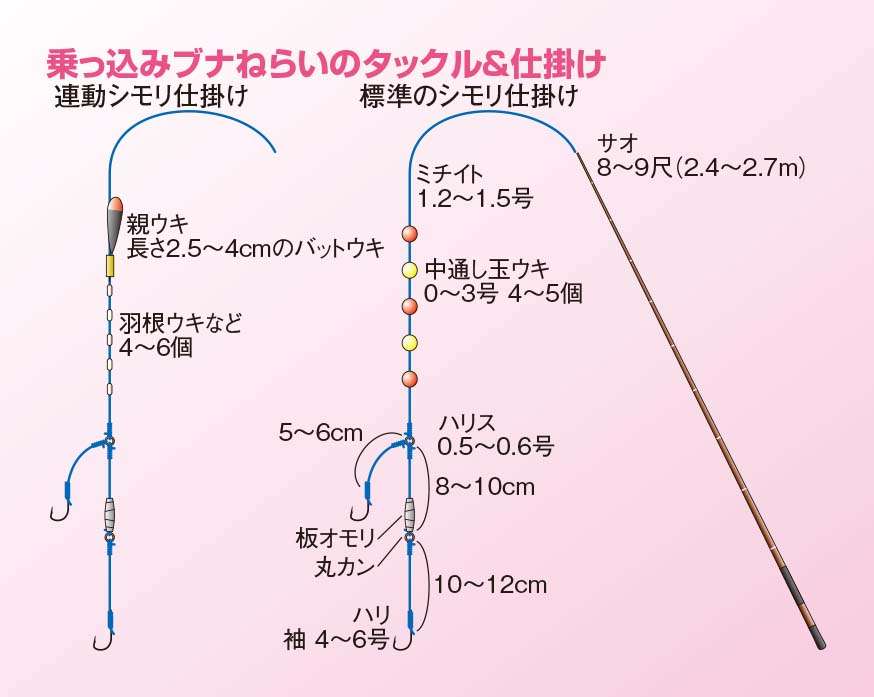

竿辰のマブナザオ。伝来の手拭きの胴漆で仕上げられた質感が重厚である。過度な飾りを施さないまさに質実剛健の和ザオだ。フナザオといえば古くは素掘りの中河川が主要な釣り場で2間半(約4.5m)や3間(5.4m)といった長ザオの注文が多かったが、現在はホソが主要な釣り場になり8~ 9 尺(約2.4 ~ 2.7 m)の短ザオが好まれる 乗っ込みブナの仕掛けはミチイト1.2 ~ 1.5 号に中通しウキを4 つ5 つ付ける数珠シモリが基本型。ハリスは0.6 号、ハリは袖の4 ~ 6 号。写真は青木さんの仕掛け

乗っ込みブナの仕掛けはミチイト1.2 ~ 1.5 号に中通しウキを4 つ5 つ付ける数珠シモリが基本型。ハリスは0.6 号、ハリは袖の4 ~ 6 号。写真は青木さんの仕掛け

水が動くとバタバタ当たる

粋に自然と遊びたい。そんな心意気で釣りを楽しむ青木さんは、昼食時にこだわりの惣菜をメンバーにふるまう。フナ釣り談義に華が咲く我々のほかに、土手には家族連れが一組。ピクニックがてらサオをだし、コイの引きに耐える子どもが尻もちをついた。これをお父さんがアシストする微笑ましい光景が見られる。

午後からはホソの水が動いたのか水量がやや増えた。マブナの活性が高まり、青木さんが銀ピカの2尾目を釣りあげる。続いてタテホソとの合流点を探っていた佐藤啓次さんにもアタリ。傷ひとつないマブナをキャッチしたのだった。

傷ひとつないマブナを手にするのは佐藤啓次さん。タテホソとの合流点でヒットした

傷ひとつないマブナを手にするのは佐藤啓次さん。タテホソとの合流点でヒットした「ここで掛けたらヤバイですよね」

と言いつつもヤッカラ帯にマブナの気配を感じ取った鴨下さんは、熱心に枯れ草の際を探った。小深く掘れた水底に仕掛けが入ると、ツンとウキが押さえ込まれ、そのままヤッカラの中に引き込まれた。慌てて合わせた鴨下さんは思い切ってサオを絞った。ヤッカラから魚を引き出すと、すばやくタモですくい取った。

「よかった~。きれいなフナですよ(笑)」

鴨下さんはヤッカラの中でアタリをとらえた。障害物に潜られる前に水際に駆ける

鴨下さんはヤッカラの中でアタリをとらえた。障害物に潜られる前に水際に駆ける 爽やかな笑顔が印象的な竿貴こと鴨下貴仁さんは東京理科大を卒業したが、小学生のころからの夢だった竿師の道に突き進んだ

爽やかな笑顔が印象的な竿貴こと鴨下貴仁さんは東京理科大を卒業したが、小学生のころからの夢だった竿師の道に突き進んだ魚体を愛でる鴨下さんは今年で29歳。府中で生まれ少年時代は多摩川でフナやハヤを釣った。幼いころから小誌を読み誌面にあったタナゴ用の和ザオに心を打たれた。「竿師になりたい」と夢を抱くと稲荷町東作の紹介で故・竿治さんと出会う。千葉県市川にあった竿治さんの工房に何度も足を運び、病に倒れるまでの5年間、火入れや塗りを学んだ。その間に東京理科大に入学したものの、竿師の夢は捨てなかった。府中に工房を構え、現在もサオ作りに奮闘中だ。

昼食で精を付けた奥平さんは機場近くにある暗渠の前にポイントを定めた。繰り返し仕掛けを打ち込んでいると、水鳥の羽根で作られたシモリウキが暗渠の中に吸い込まれた。ビシッと鋭く合わせると、和ザオが粘りを発揮する。尺はあろうマブナが暴れず素直に浮き上がった。群れがいるとにらんだ奥平さんはビクにフナを入れ、手早くエサを付け振り込んだ。と、ねらいどおりに連発ヒット。

「足が動かなくなってもフナ釣りだけはやめたくないね」

釣りはフナに始まりというが、素朴で奥深いその世界は童心を目覚めさせる。乗っ込みブナの好機はサクラの開花とともにピークを迎える。

竿辰こと奥平辰之さん。乗っ込みならではの大型マブナの連発に満面の笑み

竿辰こと奥平辰之さん。乗っ込みならではの大型マブナの連発に満面の笑み2017/3/25

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)