Joeyが全国デビューを果たし、トップウォーターファンの心を鷲掴みにしたのは1993年。

その後、もっとも入手の難しいルアーとなってしまったが、

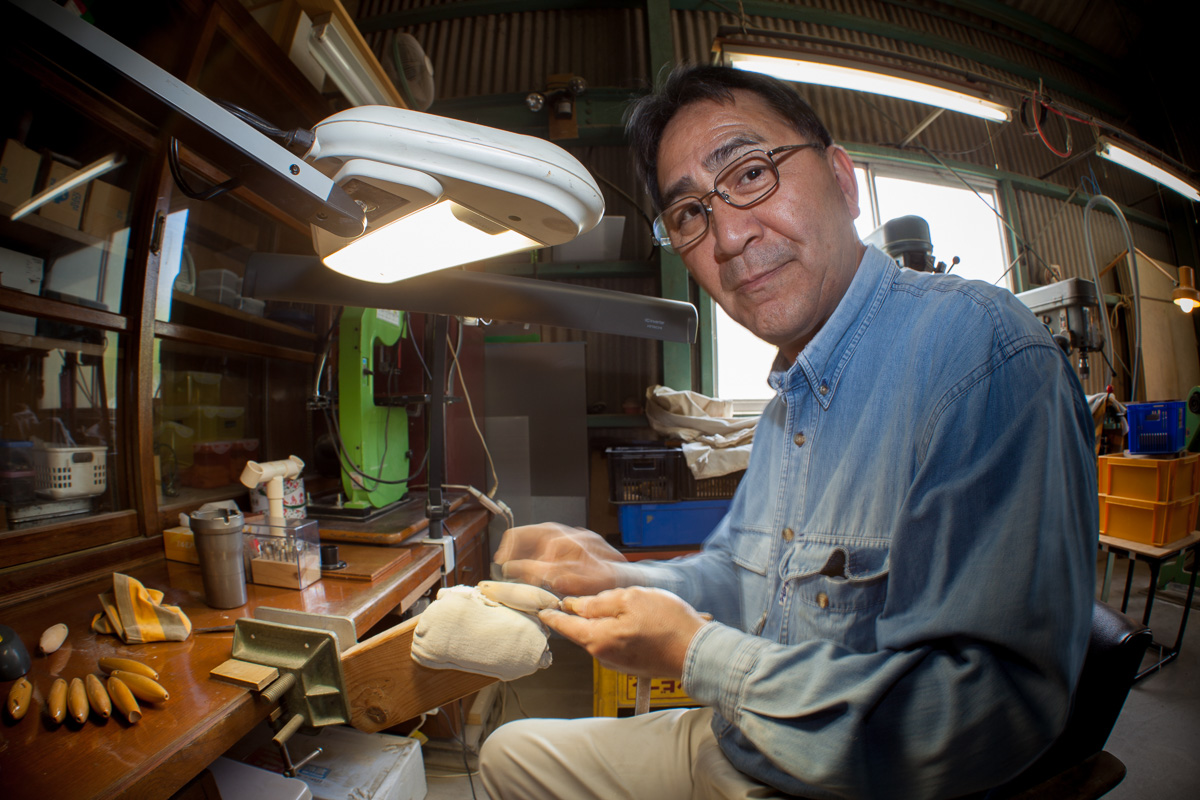

今もなお、鈴鹿市の茶畑に囲まれた工房でひとつひとつていねいに仕上げられている。

その工程は、稀代のプラグ職人、

藤田浩之(ふじた・ひろゆき)の揺るがない信念そのものだった。

孤高の職人は至高のアーティストだった

三浦修=文、福原毅=写真

Budd & Joeyが全国デビューを果たし、トップウォーターファンの心を鷲掴みにしたのは1993年。その後、もっとも入手の難しいルアーとなってしまったが、

今もなお、鈴鹿市の茶畑に囲まれた工房でひとつひとつていねいに仕上げられている。

その工程は、稀代のプラグ職人、

藤田浩之(ふじた・ひろゆき)の揺るがない信念そのものだった。

謎の答はアイの縁に潜んでいた

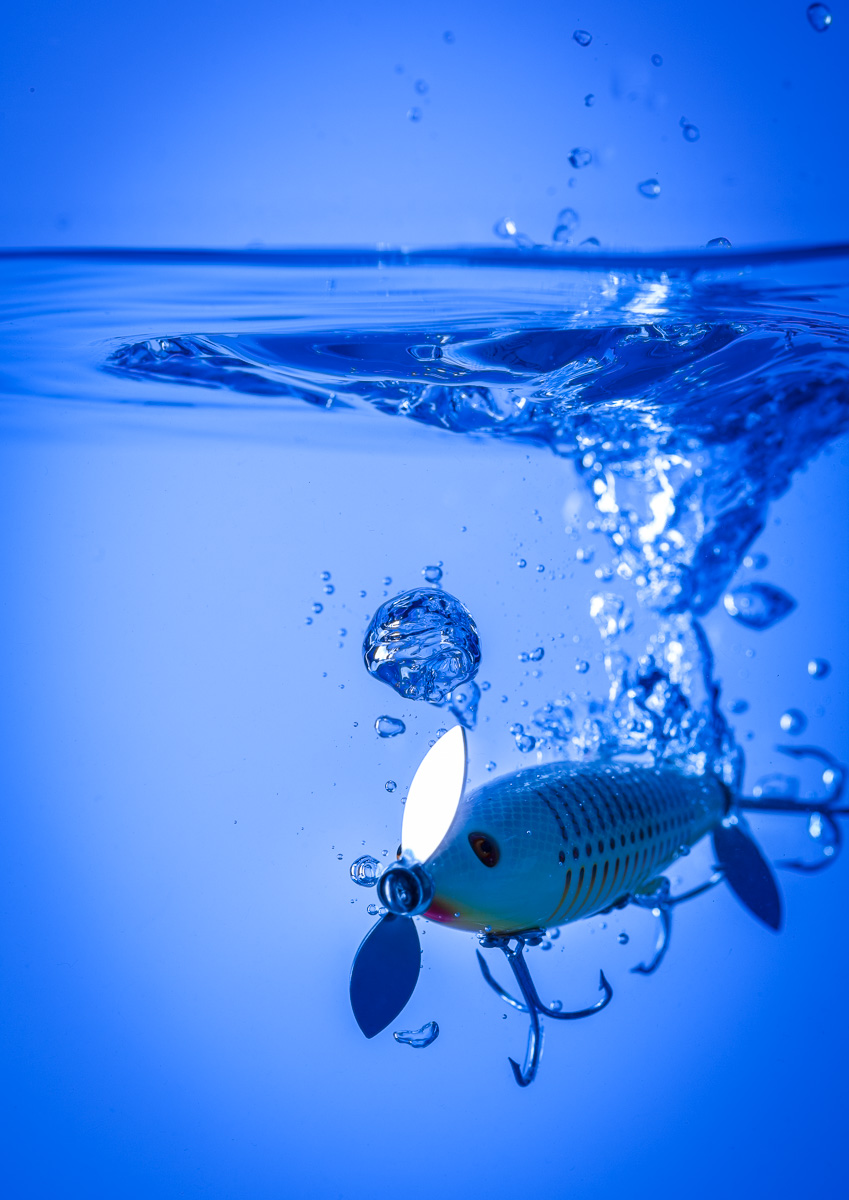

藤田浩之とBudd & Joeyの名は、日本のハンドメイドルアー界において特別な響きを持ってきた。茶畑に隣接した工房から送り出される無名のルアーがバスシーンを震撼させたのは1993年。それは誰も目にしたことのない異次元のクオリティーだった。

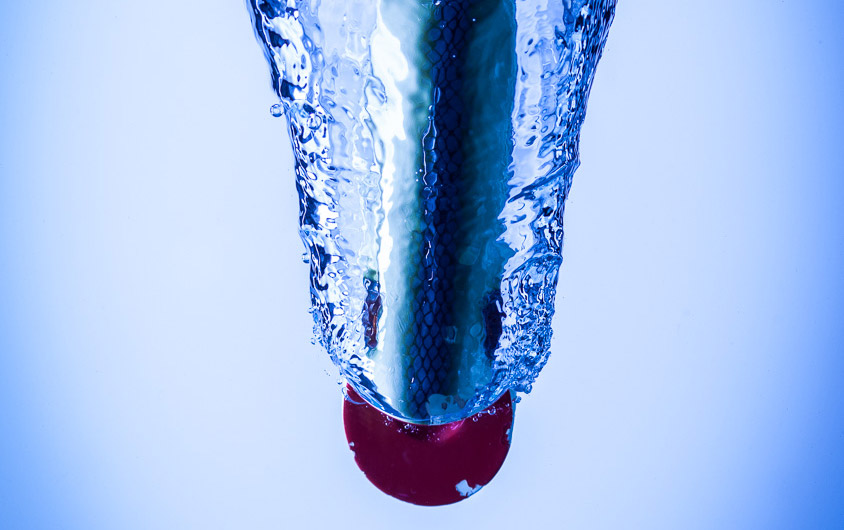

初めてBudd & Joeyを手にした方は、その塗膜の下に木材が控えていることを信じられないかもしれない。磁器のような透明感と深みのある塗装は、ブランドの代名詞になったが、実用品としての強度や耐久性にも大きく貢献している。

静かな茶畑が広がる鈴鹿市の一角。彼自身もここで生まれ、ここで育ち、ここで釣りを覚えた

静かな茶畑が広がる鈴鹿市の一角。彼自身もここで生まれ、ここで育ち、ここで釣りを覚えた 藤田さんはかつて、独特の彩色について、1度だけそのヒントとなる言葉を口にしたことがある。それは、グラスアイが埋め込まれた縁の部分、黒くぼかした縁取りに話が及んだときだった。僅か数㎜の幅で丸く吹きつけられた黒い帯も、他の部分と同じような深みを漂わせていることを指摘すると、

「あぁ、あそこで5、6回は塗り重ねますからねぇ。濃い塗料で1度に仕上げるのではなく、薄めて何度も吹き重ね、あの黒さを出しているんですよ」。

その言葉を耳にした時、Budd & Joeyの深淵をほんの少し覗いた気がした。目の縁のわずかな線も…ですか?と問い直すと、当たり前じゃないですか、とでも言いたげに照れ笑いする。

Budd&Joeyの美しい塗装は見る者を圧倒する。そのすべてはここで生み出される。それは気の遠くなるような手作業の賜物だ

Budd&Joeyの美しい塗装は見る者を圧倒する。そのすべてはここで生み出される。それは気の遠くなるような手作業の賜物だ 「でもね、黒はまだいいんです。赤、黄色、緑って色はいろいろありますよね。顔料密度自体がもともと違うんでしょうけど、エアブラシで吹くときはね、ある程度薄めるんですよ。エアブラシから出る粒子がだいたい同じでも、赤は、白バックに乗ったときめちゃくちゃよく見えちゃうんです。つまり、塗装面についた状態で粗く見えます。黒やグリーン、特に黄色だとそうでもない。だから、赤を吹くときはほかの色よりも、ず~っと薄めて吹きます。でもね、シンナーで薄めるとシャバシャバになるだけで、顔料が下の方に沈んじゃうんですよ。だから、シンナーだけではなく他の方法も使って粘度を保ちます」。

言うまでもなく、同じ情熱、同じ想いが、リグ穴の処理やアイ周りからの浸水、塗装の剥離やひび割れ、退色、パーツの強度維持…プラグを構成するすべての要素に注がれ、日々進化する独自のノウハウも注ぎ込まれてきた。

しかし、それはすべて実用品としてのクオリティーを高めるための努力。決して、コレクターの所有欲を満たすためではないのは、これだけの手間と原価を費やしながら、他のプラグと大差ない価格で送り出されていることからも明白だ。

圧巻のクラックル。この美しさと独特の存在感が藤田伝説を生み出した

圧巻のクラックル。この美しさと独特の存在感が藤田伝説を生み出した 「僕のルアーはタックルボックスに仕舞い込んでほしくない。湖に持ち出して使い込んでほしいんです」。

日頃、冗談好きで笑みを絶やさない彼だが、この言葉を口にする時だけは表情が締まる。人気ルアーの常として、オークションなどで高値で取引される現状を受け入れ難いものとして眺めているのだ。

奈良や京都の古寺の柱は、表面を傷つけると今もなお針葉樹の芳香が漂うという。樹木は建材となってからも、芽吹いてから切り倒されるまでの年月と同じだけ香りを保持するという話を聞いたことがあるが、藤田さんがプラグに吹き込もうとするのもそれに似た〝いのち〟なのかもしれない。10年、15年、20年…自分の手を離れたルアー達を使い続けてもらうために必要なものは何なのか。彼のルアーは仕上げの美しさで知られるが、そのヘビーデューティさも、もっと知られていい。

工房の一部屋。塗装ブースとして設けられた空間には、塗装から乾燥、仕上げに必要なすべての要素が揃っていた

工房の一部屋。塗装ブースとして設けられた空間には、塗装から乾燥、仕上げに必要なすべての要素が揃っていた  木工の細かな作業をするスペース。ルーターなどを使ってリグ穴の仕上げをしたり、ペーパーがけなどに精を出す

木工の細かな作業をするスペース。ルーターなどを使ってリグ穴の仕上げをしたり、ペーパーがけなどに精を出す アユの研究で大学院まで進んだ男

藤田さんは、その気さくな人柄と、明るい語り口でバスフィッシングもさらりと語って聞かせるが、実は三重大学の水産学部を卒業した魚の専門家。まして、卒業論文のテーマはアユだという。淡水魚に関する知識は学者並みなのである。バスという生き物を科学的に見る目も備えているのだ。

「卒業論文を前に、孵化をやってはどうか…と教授に言われたんですよ。で、最初金魚をやったんですけどね、2、3日でバッと出ちゃうんですよ。でも、アユは1週間くらいダラダラって感じなんで、これで条件を変えてみたら、どうなるだろうって話になったわけです。そこで、光の条件をかえてみたら、面白そうだったんで…。就職するのも気乗りしなかったんで、大学院に2年進みました。ですから、都合3年間、アユを追っかけたんです」。

実は、ルアーフィッシングとの出会いもこの頃にあった。

「大学4年の時にね、ひとつ下の後輩が〝ヘラ釣りに行きましょう〟と。誕生日に竿までもらってね。ちょっと夢中になっちゃった。最初はウキのアタリも読めなくってね。それなのに、今度は〝七色っていうところに、ブラックバスっちゅう魚を釣りに行きません?〟って言うんです。冗談じゃない…と、〝アホ!おれたちはヘラ1本だろ!〟って行かなかったんですよ。そうしたら、ラパラとかスプーンで釣ってきたんですわ。帰ってきて楽しそうに話してるんですが、こっちは耳がダンボになっちゃって。

私は意地になってね。内緒で道具を買いに行ったんですよ。それ持って、山の中の池でこっそり釣ったんです。すでに、店にはヘドンやバルサ50がありましたね。で、店で勧められたのがスピニングロッド、ダイコーの堅めの5フィート半にカージナル。ジョイントラパラの黒金のFJ-9を買ったなぁ。スーパースカンプっていうマンズのワームと、トーナメントワームも買いました。店にはラッキー13もトーピードもあったんですけど、これは釣れんのかな?って感じでした。

それで津島にライギョ釣りに行ったんです。3gとか4gのスピナーで釣ったのが最初ですわ。4Lbラインで。ちっちゃな水路で、藻の横を引いてくるとね、バッコーンって出てくるんです。せいぜい10mくらいを寄せてくるだけなんですけどね、無理できなくって。後輩がでっかいランディングネットを持ってきてね(笑)。

その後、ダイコーのベイトロッドを買って、(アブの)2500Cを買って、バルサ50を買ったな。1本2800円(笑)。弁天池っていうところで木の脇から投げてたんです。5投目くらいだったかな、手元まできてピックアップしようと思ったら、大きなライギョがすごい勢いで飛び出してきたんです。足元に松の木の根っこがあってね、そこにラインが引っかかって、魚が宙ぶらりんになっちゃった。そうしたら外れて逃げていった…。と思ってよく見たら、ボディーを通ってる真鍮線か何かが、折れちゃっててさ、フックが掛かったままライギョが行っちゃったんだな。次の日に、店に行って文句言ったら、店員がヒートンを打ち込んで、アロンアルファで留めましたよ(笑)。

就職してからもバス釣りは続けていたんですけど、ルアー釣りなんて〝お前、何やってんだ?〟って言われるような時代ですから、職場でも一切そのことは話しませんでした。でも、あとで分かったのはバスやってる人が結構いたんです。みんな口に出さなかっただけで(笑)」。

ひょっとすると、耐久性を含めた実用品としてのクオリティーに一切妥協しない彼の姿勢は、この経験が影響しているのかもしれない。最初のバスはラパラフローティングのジョイント、9㎝の黒金だったという。

ブランクの仕上げも手作業のペーパーがけ。「若い頃に比べると集中力が続かなくって…」と笑う

ブランクの仕上げも手作業のペーパーがけ。「若い頃に比べると集中力が続かなくって…」と笑う 「やがて、ヘラが10のうち8だったのが5になり、2になり、0になり…バスばっかりになっちゃいました。24か25で役所に就職して、29で結婚して、30歳くらいにはバスだけですよ。休みになるとひとりで行ってました。怖かったなぁ。七色とか、朝早く着くとさ、誰も人いないしさ。暗闇でしょ。まぁまぁ釣れましたけどね。やっぱりひとりだからね。あんまり奥のほうには行かないわなぁ。小さなFRPのふたつに分かれる釣りっこ太郎みたいなボートをスターレットに乗せて行ってたんです。4馬力の船外機とエレキ。ひとりで運ぶのは大変だったので、せっかく持って行ってもエレキだけでやることも珍しくなかったですわ」。

姿を消してゆくルアーへの想い

そして、ルアー作りにも手を伸ばすことになった。

ブランクを削り出すためのテンプレート。これに沿って刃が動き、直線に囲まれた角材が柔らかな曲線で包まれていく

ブランクを削り出すためのテンプレート。これに沿って刃が動き、直線に囲まれた角材が柔らかな曲線で包まれていく

藤田さんは、木と対話するように削っていく。慈しむような目が印象的だった

藤田さんは、木と対話するように削っていく。慈しむような目が印象的だった 「バス釣りを初めて3年めくらいですわ。ルアーを作り始めたのは…。何を作ったかって?そりゃ聞きたいでしょ?ラパラのジョイントですよ(笑)。でも動かなかった。形だけ真似たんですよ。ものを作るのは好きでしたから、ヒトが作れるなら自分も作れるだろうと。でも、やってみたら自分でイヤになりましたね…それで、2、3年は作らなくなっちゃいました。まぁ、買った方が楽ですし。その頃は、ゴールデンアイのマーべリックとか、トラブルメーカー、シナースピナーなんかを気に入っていました。キラキラ鱗模様とか入ってて、なんとなく釣れそうな気がするじゃないですか…。トーピードを買ったのも早かったと思います。ダブルスイッシャー…ウーンデッドスプークとかもあったんですけどね、太さとかサイズとかまだ釣れるような気がしなくって。ラッキー13とかトーピードもそうですけど。

オリジナルザラスプークやザラⅡにも意識は行ってたんですけどね。ビッグバドもその後でした。でもね、そのうち13でないと釣れない場合があることも分かったんです。時代は、七色、池原、そして野池ですね。琵琶湖はまだ始まっていなかったと思います」。

彼がバスフィッシングにのめり込んでいった理由を尋ねてみる。ある意味で日本を代表するゲームフィッシングとも言われるヘラブナから、転向してきた背景はなんだったのだろうか。

「ルアーの面白さって、能動的なところですよね。ジッと待ってても何も起こらないでしょ。その意味ではヘラと同じ部分があるのかもしれません。ウキ下を変えたり、餌の配合や練り具合、仕掛けの組み方など、ヘラもいろいろと攻めていくじゃないですか。それと、水面に食いに出るっていうのがよかったですよね。もちろん、ワームのコンコンッていうのも楽しいんですけど、僕には水面のほうが面白い。

で、まずポイントを見るでしょ…そこに投げたくなってねらいをつけるわけでしょ。キャストしたら、飛んでいくのから着水、ルアーの動き、魚が出てくるのまで全部見えるわけですよ。そのすべてを視覚で追えるってほかにないですよね。あとは、毛バリくらい?今でもそこが面白いと思っているんです。たしかにね、ワームに比べれば魚の反応が少ないとかデメリットはありますよ。でも、さっき言ったメリットに比べりゃそんなもの気にならない。もしね、バスがワームとか餌でしか釣れない魚だったら、僕は今でも役所に勤めていたんじゃないかと思いますね」。

やがて、ルアー作りを再開する。そこには以前より深い想いがあった。

「就職して、好きなルアーを買えるようにはなったんですよ。でもね、市販のプラスチック製も、木で同じようなものができるんじゃないかと思ってたんです。

それに、自分で作ったので釣ったらもっと面白いんじゃないかなって、削り始めたわけ。最初はバルサとか使ってたんですよ。

ミノーペンシルみたいなのを作ってたこともあるんですけどね。タイイングアイを前と後ろ、ボディー自体を上下ひっくり返して、同じボディーで4種類のルアーが作れるデザインを考えたりしたんです。タップミノーって名づけました」。

初期のルアーのひとつ。前後上下にリグ組みを変えることで4種類のルアーとして出荷できるようにデザインしたという

初期のルアーのひとつ。前後上下にリグ組みを変えることで4種類のルアーとして出荷できるようにデザインしたという ルアーを作ろうと思った背景には、既存のルアーを取り巻く環境の変化もあったという。

「ヘドンとかがだんだん変わっていったでしょ。市場もね、よく釣れるようにとサイズが小さくなっていきましたしね。ところが、ある程度キャリアを積んだ人たちはそれでは満足できないわけです。なのに、マーケットから欲しいルアーは消えていく。だから、私と同じような想いの人は、全国なら500人や1000人はいるだろうと思ったんです。僕が役所を辞めずに専業にしていなかったとしても、誰かはやったと思いますね」。

自家製のルアーは自分の釣りを彩っただけでなく、近所の仲間達の強いパートーナーにもなっていった。

「33歳くらいで売り始めたんですけどね、休みとか仕事を終えてから削ってました。それまでも近所の仲間にあげてたんです。まぁ、評判はよかったんで、そのうち〝売ってみたら…〟という悪魔のささやきがありまして(笑)、10個くらい持ってお店に行ってみました。で、帰宅したらその日の夕方に電話がかかってきて〝売れました!〟って。バルサ50と同じ2800円っていう値段を付けてたんです。自分にとっては冒険でした。でも、あるお兄ちゃんが1本買っていって、もう1度来て別の色も買ったっていうんです。それを聞いたら、もう嬉しくってねぇ…。それまでの人生で、自分が作った物を売って、お金をいただくという経験がなかったわけです。で、最初は三重県内のお店を回って、名古屋のほうへも行くようになりました。そのうち、岐阜におもしろい店があると聞いて訪ねたんです。河合良成さんという方がやっていたBIGBUDSです。やがて、埼玉のうらしま堂からも声をかけていただいて、販路が広がっていきました。でも、全部で5、6店舗でしたよ。

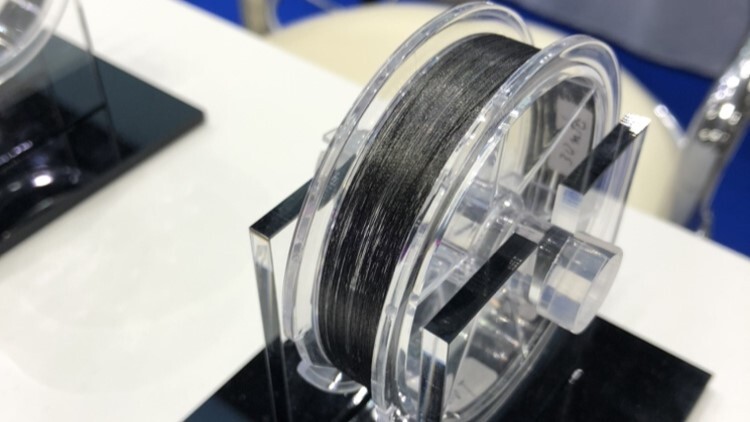

5年ほど、兼業でやってたんですが、そのうちリグを作ることを考えたんです。それまでも目は自作していたんですが、ほかのパーツも自分で創りたいと…。それでね、ハリを手に工場をやってる叔父の家を訪ねたんですよ。夜中の10時にね(笑)。それで、こんなの作れる?ってリグのイメージを話したんです。そうしたら〝作れるわさ〟って。そこで、きちっとデザインして作ることになったのが、プロペラ、各リグ、腹につけるネームタグ…でした。それで、お母ちゃんに頼みましたよ。〝これから新車1台分金を捨てるけど、いい?車は買ったらそのままだけど、こっちはひょっとしたらお金の見返りがあるかもしれない(笑)〟って。続けて、92年くらいに今のような木箱に入れることにしました。なぜかって言うとね、パッケージって捨てられちゃうじゃないですか。それって、なんだか自分のルアーをゴミに包んでいるような気がしちゃって…。木箱だったら、何かに使ってもらえるかもしれないし、雰囲気もよくなるし…」。

ブランドのスタートは1992年、専業になったのは93年。安定した役所での仕事を捨て、プラグ作りに身を投じたのはなぜなのだろうか。

「兼業だとね、時間的に少ないんで製作数が限られるでしょ。残業して、9時に帰ってきて、飯食って、それから…っていうと、なかなか続かないですよ。それにね、ひょっとしたらこれで食えるかもしれない…って頭があると、役所で残業している3時間が無駄に思えて仕方がないんですよ(笑)。やりたいことがいっぱいあるのに!でも、勤めてるほうが金は絶対にいいんですよね(笑)。

ウチのが〝だったら、ベースとなるものを証明しなさい!〟って言うんですよ。そりゃそうですよね。生活がかかってますからね。たとえば、50本とか注文が入るとするでしょ。兼業の頃は、それにふた月とか掛かっちゃうわけですよ。でも、専業になったとして、ひと月でどれくらい作れるようになるのか、やってみなければ分からない。それにね、200個作れたとして、それが本当に全部売れるかどうかも分からないんです。人気が出てきたと言っても、中には売れずにガラスケースの中にいつまでも残ってるお店もありましたからね」。

そんな手探り状態でスタートしたBudd & Joeyも、まもなく大きなターニングポイントを迎えることになる。雑誌Basserで紹介されたのだ。

「でも、独立して1年めにBasserで取り上げられると、そういった店頭の在庫も一瞬で消えました。すごいもんだなぁ…と思いましたよ。それでボクのバラ色の人生が始まったんです(笑)。やりたかったことがどんどん叶っていきました。

それで、取引店舗も一時は25~26店まで増えたんですけど、人気に火がついた状態ですから、こっちが売ってほしい値段とかけ離れた価格で売る所が出てきちゃったんです。たとえば、5000円、6000円でお願いしても、2万、3万という値段にされちゃうんです。あとは、お店自体がネットのオークションに出してる場合もありましたしね。

また、ウチのような小さな所は、支払いが後回しにされちゃうようなんですね。自分で作ったルアーならまだしも、ロッドを出した時代もあって、そうなるとウチからその業者への支払いが生じますよね。それなのに、お金が入ってこないと困っちゃうわけです。そんなことがあって、やめたお店が幾つかあって、少しずつ減りました。ですから、今は10軒くらいですね」。

職人魂という名のすさまじい情熱

かつて、このルアーが世に知られ始めた頃、藤田さんは多い月には200本近くを送り出していた。しかし、その数は年々減って、現在ではおそらく半分ほどになっているだろう。

それは決して作業時間を減らしているからでも、プラグ作りへの情熱が醒めたからでもない。クオリティーを高め、進化し続けようとする彼の想いが、いくつもの新たな工程を生んだからなのである。各作業の精度アップのために費やされる時間も増しているのはいうまでもない。言い換えれば同じモデルでも、年を追うほどに手間が増えているということだ。

リグ穴のエッジに溜まるコーティング剤の僅かな丸みも許さない。ひとつひとつ削って角を出す

リグ穴のエッジに溜まるコーティング剤の僅かな丸みも許さない。ひとつひとつ削って角を出す  あの美しい塗膜は、充分過ぎる下準備があってのこと。ブランクボディーに施されたコーティングはそれだけで妖艶な色香を放っている

あの美しい塗膜は、充分過ぎる下準備があってのこと。ブランクボディーに施されたコーティングはそれだけで妖艶な色香を放っている 年を重ねれば、慣れや効率化によって同じ作業なら所要時間が短縮し、生産効率が上がるのは当然。にもかかわらず、結果として生産数が減少しているということが、Budd & Joeyのすさまじい内なる進化を示している。塗装工程を進めるたびに、巨大な拡大鏡で微細なほこりをひとつひとつ拾っていては数が伸びるわけがない。

塗装を終え、乾燥工程で静かに時を過ごすプラグたち。揺り籠という名がぴったりのスペースだ

塗装を終え、乾燥工程で静かに時を過ごすプラグたち。揺り籠という名がぴったりのスペースだ 金属パーツも同様。昨年、彼の工房に巨大な金属のプレス機がやってきた。町工場でガチャン、ガチャンと音を立てているあの巨大な鉄の塊。かつては知人の町工場に委託していたという金属パーツまでを自製しようとするのはなぜなのだろう…。

金属パーツを作るためのプレス機。最近の藤田さんはこの前に立つ時、いちばん幸せそうな表情になる

金属パーツを作るためのプレス機。最近の藤田さんはこの前に立つ時、いちばん幸せそうな表情になる  彼のプラグへの想いは、金属パーツの自作にまでたどり着いた。納得できるパーツを安心して使い続けたいという想いがにじみ出ている

彼のプラグへの想いは、金属パーツの自作にまでたどり着いた。納得できるパーツを安心して使い続けたいという想いがにじみ出ている 「私にとって、もっとも怖いのは、プラグを作るためのさまざまな資材が供給されなくなったり、手元になくなることなんです。そうなったら思うようなルアー作りができなくなってしまいます」。

木材、塗料、金属パーツ…現在のBudd & Joeyを支える要素の数々は、長年の経験で彼が捜し出し、アレンジし、マッチさせてきたものだ。そのどれかひとつでも欠けてしまえば、彼が満足できるクオリティーの維持は困難になる。

この小さな金属パーツひとつでも、さまざまな試行錯誤やキャッチボールを繰り返して現在の供給体制に辿りついたのに、その工場が後継者の問題などで生産をやめてしまったら…また一から始めなければならないのである。

そんなことに気をもむくらいなら、機械を譲り受けて自分で納得できるものを作った方が気が楽…少なくとも自分の体が動く間は心配ない…。

まさに職人魂。藤田浩之は万事この調子だ。その結果、現在もっとも入手困難なハンドメイドルアーとなってしまったわけだが、手にしたアングラーは、そのプラグと遊ぶ幸せをこの先10年、20年と味わうことができる。

これが噂の拡大ルーペ工程。コーティングや塗装を一工程終えるごとに、細かなチリや凹凸、ピンホールをチェックする

これが噂の拡大ルーペ工程。コーティングや塗装を一工程終えるごとに、細かなチリや凹凸、ピンホールをチェックする  乾燥ボックスには、拡大ルーペで微細なピンホールが見つかった不合格品が下がっていた。青いテープで問題点の位置と理由を示しているが素人目にはその差がわからない

乾燥ボックスには、拡大ルーペで微細なピンホールが見つかった不合格品が下がっていた。青いテープで問題点の位置と理由を示しているが素人目にはその差がわからない プラグ職人としての想い

「僕はね、有名になりたかったんですよ(笑)。っていうのはね、そうなれば、世間が話を聞いてくれるようになるじゃないですか。プラグ作りに関して、~じゃないの?っていうことがたくさんあったからです。雑誌に出て名が知られるようになったことで、3年も経たずにそれがかないました。そして、自分のやっていることが間違っていない、これでいいんだ…って自信が持てるようになったんです。

でも、やりたいことをやらせてもらってきたので…この先売れなくなったら、未練なくやめられる…っていう部分もあるんですよ。だって、〝ルアーはこうあるべきだ〟っていう自分の想いが世の中に受け入れられなかったら、必要ない存在ってことじゃないですか…」。

温和な雰囲気、明るい語り口、人を楽しませようとするサービス精神…しかし、芯はかなり頑固性でもある。

「趣味でやってた時代は、誰かに〝こんなのがいいですよ〟って言われると、そんなもんかなぁって取り入れたりもしていたんですよ。でも、独立してからは、聞くことは聞きますけど、よっぽどのことがないと自分の中には入れなくなりましたね。いろいろ言ってくれる方って、それをどこかで聞いてきているんですよね。でも、僕らは商品でみんなを惹きつけたり、引っ張っていかなくちゃいけないんです。そのためには、どこかがやってることじゃだめでしょ。だから、今はよそのルアーとかはほとんど見てないですね。カラーでも、〝こんなのがあったらいいのに…〟って言われるんですけどねぇ。

たとえば、カビ模様なんかでも、グリーンと黒しかないんです。それがいちばん似合うと信じているからです。バリエーションとしては赤もできるんですよ。でもそういうのはやらない。ここまで来たら、もう流されてちゃだめですから。それとね、プロになるっていうのは、〝どうやって作ってるの?〟って他人に聞けない立場になるわけですよ。

塗料に関してはまだいろいろ考えてますね。もっと性能のいいのがないかな…と。羽鳥さんが書いておられたウレタンフロアって塗料があるんですけど、昔のは堅さもあったし、一液性だったし、使い勝手もよかったんですね。それをメーカーが途中で配合を変えたんですよ。品番も同じなのにね。時が経つと褐色になっちゃうし、衝撃剥離を起こすんです。これは変えなくては…と、一時別のものにしたんです。でも、他の塗料と相性が悪いんでやめて、今使っているものにしました」。

彼の代名詞のひとつ、カビカラーの試し吹き。やはりアーティストなのだ

彼の代名詞のひとつ、カビカラーの試し吹き。やはりアーティストなのだ 藤田さんは、ハンドメイドというカテゴリーにも深い想いを抱いている。

「ハンドメイドってなんだろう?って思いますよね。昔は、ハンドメイドといったら、使う木を山に植えるところからやらなくっちゃだめなのか…なんて思ったりね(笑)。木を切る時もチェーンソーではなくてノコギリじゃなくちゃいけないのか…NC旋盤はダメなのか…とかね。

以前、あるショップにおじゃました時に、別のビルダーさんが売り込んできたルアーが置いてあったんですよ。見たらほとんど手が入っていない、機械でかなりの部分までやってるな…っていうのが分かっちゃうんです。でも、仕上げもそこそこだし、結構な値段なんですよ。で、オーナーに扱うかどうか聞いたんです。そうしたらね、〝やらない。だってほとんどマシンメイドでしょ?〟って言うんですね。なるほど…って。

でもね、機械でもできることを手でやってるのは、私たちのマスターベーション。ウチはハンドメイドですよ!っていう自己満足なんです。勝手に手で削ってるだけですからね。機械でやったほうが効率化が図れるし、数もできるようになります。ただ、それをやってると、どこかで限界があります。

つまり、機械ではぜったいにできないことにぶつかるんです。たとえば、NC旋盤ではどうしてもできない形がある。手でないと出せない形ってあるんです。

もちろん、外注もマシンメイドもあっていいんですよ。一部でも全部でも。それはそれでスタイルですし、メリットもあります。今の技術で言えばね、機械のほうが手よりもずっときれいに仕上げられる部分もあるわけですし。ただ、僕自身に限っていえば、できるだけ自分の手でしかできないことをやっていきたい。ウチだってね、のこぎりはモーターで回るし、旋盤はガーッて動くし、定規に合わせて削るだけじゃないですか。これマシンメイドでしょ?って言われたら、ハイって答えるしかない(笑)。でも、そこにひと手間ふた手間、自分の手作業を入れないとできないことってあるんですよ」。

さて、ハンドメイドの頂点を極めたとも言えるこのブランドが、これから進んでいくのはどんな世界なのだろうか。

「今までとは少し違うシフトでやろうかと思っているんですよ。もう何年か前から考えてるんですけどね。なかなか難しい。バスが攻撃をしかけてくるターゲットとしてのルアーがあって、それにひとつのキャラクターがあったらな…と。たとえば、15mキャストして、手元に戻ってくるまでに一つのストーリーができるような…。以前、驚いたルアーがありまして…。ちょっとキャラクターが強すぎるんですが、ゴルゴ13のプラグなんです。普通、あの手のキャラクタールアーって、だいたい顔を上に向けて動くんですよね。吉本の芸人のルアーでもなんでも。なのに、ゴルゴのは水中に顔を向けて、背中を出して泳ぐんです。なぜかと言えば、ゴルゴ13は敵に背中を見せない…(笑)。いいなぁ、と思いました。ただ、キャラクターを使って形にするんじゃなくってね。

そういうストーリー的な要素をルアーに盛り込んだら新しい遊び方ができるんじゃないかと思うんです。

イソップだったか…向こうの童話に、蛙の親父が子どもに腹を膨らませて見せてるうちに破裂しちゃうっていうのがあったじゃないですか。あれなんて、ルアーで表現できないかなと思うんです。木のボディーに革の袋をつけて空気を入れて膨らませてやる。手元に戻ってくる頃には空気が抜けていて、また入れてやる…なんてね。腹を膨らませることに夢中になった蛙の親父は、油断していてバスに食べられちゃいました…って(笑)。いいでしょ?」。

そう言って、屈託なく笑う姿は最初に会った1993年と少しも変わっていなかった。

彼は弟子をとらない。四季を通じ、鈴鹿市郊外にある工房でひとり木片と向き合う。真冬には寒風が吹きこみ、真夏にはオーブンのような灼熱になる倉庫然とした工房。しかし、金属や木材の加工機器から、塗装ブースや備品庫など必要なすべての要素が揃っていて、密集した住宅地のような気遣いもさほどせずに製作に没頭できる空間。それは多くのビルダーにとって夢の世界だろう。

彼は、今日もそんな工房で木くずにまみれ、塗料の匂いに包まれながら渾身の1本を送り出しているのである。

タバコ好きの彼は、ときどき気分転換の一服。厳しかった表情が一瞬で柔らかくなる

タバコ好きの彼は、ときどき気分転換の一服。厳しかった表情が一瞬で柔らかくなる ※この記事はムック「匠の素顔 ルアービルダー13人の物語」に掲載されたものを再編集しています。ビルダーのプロフィールなどは掲載当時(2013年)のものです。

時代を彩ったルアーたちの背景、誕生秘話、さまざまな逸話…。

時代を風靡したそれらは何を生み出し、どこにつながってゆくのか。

- 1

- 2

2016/08/03

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)