匠の素顔:泉和摩 本気でラパラを超えようとした17歳

泉和摩 本気でラパラを超えようとした17歳

三浦修=文、福原毅=写真

リアルフィニッシュの元祖であり、今から30年近く前にアメリカのトッププロ達を熱狂させた男…。

泉和摩(いずみ・かずま)さんは、

今もハンクルブランドで世のアングラー達に

ルアーフィッシングの本質を問いかけている。

そのスタートは17歳。

あまりに早熟な匠だった。

武具を作る家系が生んだ天才

1970年代半ば、一部のアドバンスドアングラーの間で密かに広がっていたプラグがあった。それは、ときに泉ルアーとも呼ばれ、中禅寺湖や芦ノ湖などで圧倒的な威力を発揮していたのである。

当時手にできたのは、日本のルアーフィッシングをリードしていたJLAA(日本擬似餌釣連盟)の一部のメンバーと、それを扱うごく僅かな釣具店を知った幸運なアングラーだけだった。噂はひとり歩きをし、湖のワカサギが仲間と見間違えて寄り添ってきた…とか、2尾の巨大なブラウンが水面で奪い合った…とか、虚実入り乱れてアングラーの酒席を賑わすこととなる。

ハンクルの変遷。それはリアルミノーの歴史そのものだ

ハンクルの変遷。それはリアルミノーの歴史そのものだ やがて、そのルアーは徐々にベールを脱ぎ始めた。HMKL…HandMadeKazuma’sLureの頭文字をとったリアルミノーの登場は、日本のルアー界に衝撃を与え、多くのフォロワーを生むことになった。

その産みの親、泉和摩さんは伝統工芸の家系に生まれた。弓道で使われる〝ゆがけ〟という武具を作る職人を父に持ち、実家の会津若松には弓道場もあったという。ちなみにゆがけとは、右手にはめる手甲のようなもの。泉さんがルアーの作り方などを解説するときに、カッターやナイフの代わりに〝革包丁〟を多用するのはこのためだ。

弓道具を作る家に生まれた泉さんはこの革包丁を多用する。右側は畳針

弓道具を作る家に生まれた泉さんはこの革包丁を多用する。右側は畳針 「父は東京でゆがけの店をやっていたんですが、祖母が体調を崩して、一時、会津に戻っていたんです。私も大学を3年で中退して、27歳くらいまでは、父と兄と三人でゆがけ師をしていたこともありますよ」。

とはいえ、泉さん自身は2歳から東京で育ち、中野の東大付属中学に通う都会っ子だった。極論になってしまうが、そんな彼の生活環境がハンクルという稀代のプレミアムベイトを生み出すことになる。

彼とルアーフィッシングの出会いは、中学校時代だったという。それも通っていた学校のロケーションが縁をつないだのである。

少し話は逸れるが、JBTA(現JB)の草創期に活躍したプロのひとりに、秋元幸雄さんがいる。1987年のジャパンスーパーバスクラシックを制し、事実上日本一のバスプロとなった腕利きだ。実は、泉さんと幼なじみで中学から同級生…共にルアーフィッシングを楽しみ、JLAA(日本擬似餌釣連盟)の支部、中野LA(ルアーアングラーズ)のメンバーとして腕を競い合っていたという。最初にハンクルの恩恵を受けたのも、この中野LAの面々だった。

泉さんがルアーを始めたきっかけも秋元さんと一緒だったという。

「中野の東大付属中学に通ってたんですけどね、ぼくらはフナ釣りとかを楽しんでたんです。中学2年の時、学校の前の釣具屋がルアーを取り扱い始めたんですよ。で、学校帰りに寄ってみて衝撃を受けました。〝なにこれ?〟って。で、すぐに始めたんです。仲間20人くらいで。最初、浦安に行きました。ライギョを釣りにね。で、次に会津に帰った時、会津大川でリフレックスでニジマスを釣り上げました。ルアーで釣ったのはそれが最初かな…。帰ってきて、上野原(相模湖)に行ってちっちゃなバスを釣ったんです。高校3年の時に、中禅寺湖が初めて特別解禁を実施しまして…秋元君たちと学校を休んで、電車で釣りに行きました。だいたい、学校の脇にあんな釣具屋ができたからいけないんですよ(笑)」。

ラパラフローティング7㎝との出会い

時代は、日本のルアーフィッシング草創期。JLAAが発足し、この新しいアウトドアレジャーが人々の心を捉え始めていた。やがて、泉さんは、人生を大きく変える1本のルアーとの出会いを迎えることになる。「中学2年生くらいからルアーは作ってたんですね。周りに道具は充分ありましたから、作る環境は整っていたわけです。ルアーなんて、ひと目見れば構造は簡単じゃないですか。これは自分でもできるな…と思ったんです。ヘドンとかアブとかいろいろあって、最初のうちは、魚に似ているものよりも、似ていないほうが訴えるものが強かったんで、そういったルアーを真似して作っていたんです。

で、高校2年のときに津久井湖の沼本ワンドに行ったら、干上がっていてルアーを何本か拾ったんですね。その中にラパラのフローティング7㎝があったんです。魚は目の前にいっぱいいたんですよ。5月の終わりですから、ポストスポーニングですよね。20~30尾で群れてるんです。だけど、何やっても釣れない。手持ちのルアーじゃね。

そこで、拾ったラパラを投げたら入れ食いですよ。うわぁ、魚のシルエットって釣れるんだ…って思って…。それでミノーを作り始めたんです。魚らしくしたらいいんじゃないかと」。

しかし、泉さんの非凡な才能がここで発揮される。彼が作ったのはラパラのコピーではなかったのである。

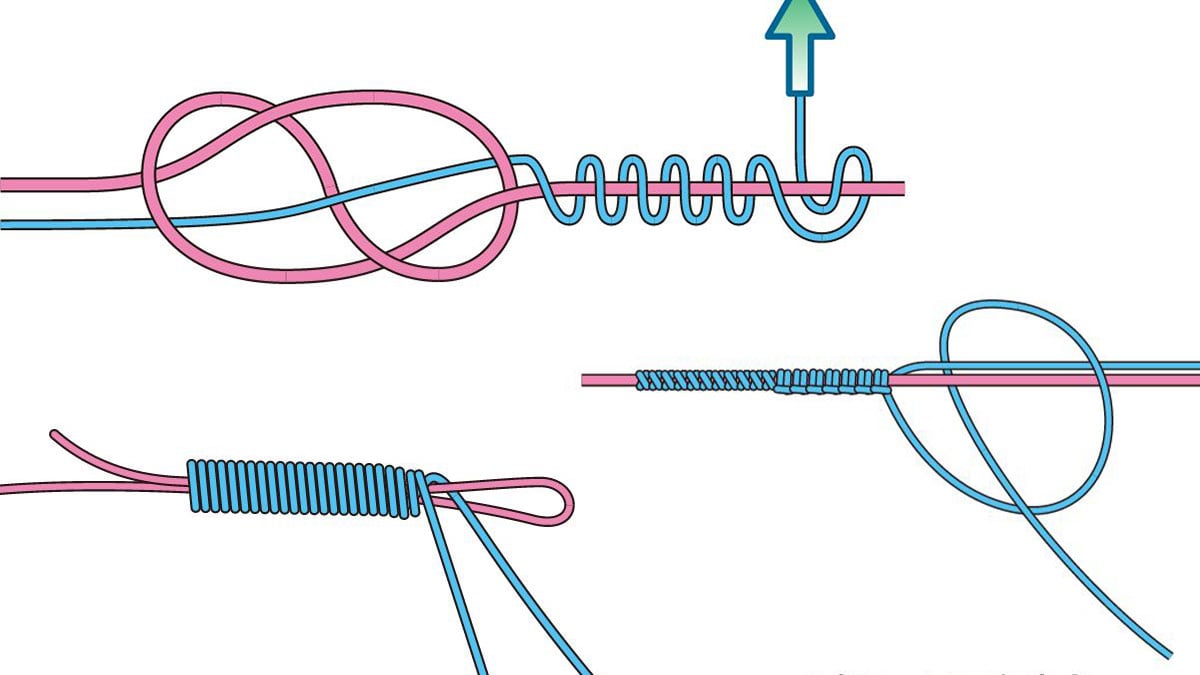

ハンクルの製造方法はシンプルで無駄がない。多くのプラグビルダ-の規範となった

ハンクルの製造方法はシンプルで無駄がない。多くのプラグビルダ-の規範となった 「ラパラの真似じゃなくって、最初の1本からアルミのエラはつけてありました。ヘドンやアブを真似たときはそっくりに作りましたけど、ラパラの時は、もっと魚に似せたのを作ってやろうと思いましたからね。だって、この程度で釣れるなら、もっと釣れるように似せられるはずだと思いましたから」。

世界を制したラパラにケンカを売る…恐るべき高校生である。

「実は、中禅寺湖で釣ってたときにトゥイッチングを教わったんですよ。高校生ですから、ラパラのカウントダウンとかを桟橋から投げて、ただグリグリ巻いてたんです。そうしたら桟橋のオーナーみたいな人が来て、〝そんなんじゃ釣れないぞ〟って言って、トゥイッチングを教えてくれました。やってみたら、いきなり魚がサーッと追ってきたんですよ。今まで見向きもしなかったマスがいきなり出てきたんです。フッキングはできませんでしたけどね。でも、このとき分かったのは、ラパラはいくらトゥイッチしても絶対に横を向かないんです。レーベルはちょっとだけ向きますけどね。だったら、もっと横を向くミノーを作ってやろうと思っていました。動きはラパラとまったく違うものにしてやろうと…」。

シルエット、仕上げだけでなく、動きさえラパラを凌駕しようという想い。ジャパニーズルアーがアメリカのビッグタイトルの行方を左右し、我が同胞がバスマスターズクラシックを制覇するはるか昔の話だ。

1本4500円。それでも飛ぶように売れた

「1本目はただそれっぽく作っただけ。中禅寺湖で投げたらワカサギがくっついてくるだけでした。オモリも入ってなかったので飛ばないんです。こりゃダメだっていうんで、2本目からオモリを入れました。動きも悪かったんで下ゾリにしようと。1本目は上ゾリだったんですよ。だから、2,3本目と今のモデルとは基本的にはほとんど変わっていませんね」。 上から、高校時代に作った最初の1本。そして2本目、3本目と続く。2本目で下反りに変わっているのが分かる。ここでウエイトも内蔵された

上から、高校時代に作った最初の1本。そして2本目、3本目と続く。2本目で下反りに変わっているのが分かる。ここでウエイトも内蔵された 野生のワカサギが仲間と間違えて寄ってくるリアルさ。まさに前代未聞だった。しかし、なによりも高校時代にほぼ今のコンセプトを確立していたことに、ただ驚くばかりだ。

「それで、高校2年から3年にかけて、何本か作りまして、6月に中禅寺湖に行ったんです。その秋には津久井湖で1日に33本釣ったのを鮮明に覚えています。高校3年でJLAAに入ったんですね。で、浪人時代にハンクルをいっぱい作って、クラブの仲間に渡したんですよ。それが中禅寺湖や芦ノ湖で使われ噂が広がったんです。

本栖湖のモンスターブラウンが全国のアングラーを虜にしていた時代、ここでもハンクルは実績をあげていた

本栖湖のモンスターブラウンが全国のアングラーを虜にしていた時代、ここでもハンクルは実績をあげていた でもね、反応ははっきりふたつに分かれましたよ。魚を釣りたい人は使ってくれましたけど、〝こんなのリアル過ぎてルアーじゃないよ〟と拒否する人もいましたから。結構、そういう反応のほうが多かったですよ。当時、似過ぎてるのは罪だったんです(笑)」。

すでにハンクルは巷で入手困難な幻の人気ルアーとなっていた。雑誌でも紹介され始め、地方でも噂が広がるようになったのである。

「最初は津久井湖の矢口釣具店と、京王百貨店のサカイスポーツで売ってました。でも、27歳で、専門で作るようになった時に、取り扱いをアングルに絞ったんです。それは秋元さんが働いていたからです。それに、せいぜい、月に100本しか作れませんでしたからね」。

ちなみに、当時、ハンクルは1本4500円。1970年代のルアーとしては常識を越える高額だった。それは後に登場し、多くのバスアングラーの憧れの存在になったプレミアムルアー、バルサ50ですらハンクルより低額だったことからもわかる。まして、作っていたのは未成年の若者だ。それが受け入れられたのはただひとつ…あまりにも釣れたからだ。その頃の思い出を泉さんはこう語る。

「値段は私が決めたんです。それは、自分の取り分を多くしたかったからです(笑)。七掛けくらいで出してたと思いますから。それでも、釣具店が認めてくれたのは、中禅寺湖とかでよく釣れていて噂になっていたからだと思いますよ。そういえば、雄蛇ヶ池に行ったときに、ボート屋で一緒になった人からバグリーを自慢げに見せられたんですよ。1個2800円するんだよってね。それで〝俺が作ってるのは4500円だ〟って言い返したのを覚えています(笑)。世界一高いルアーだって」。

絶対に譲れないもの。それは耐久性

父の仕事を手伝いながらハンクルを作っていた泉さんが、ルアー製作を生業にしたのは27歳。それは、彼が課題としていたある要素を満たす目途がついたからだ。「兼業だったのを専業にしようと思ったきっかけはセルロースセメントに辿りついたことです。強度、耐久性が満足できなければ…と思っていました。私は、エサとルアーの違いは耐久性だけだと思ってるんです。水に漬けて割れちゃうようなのはルアーじゃない。実はいちばん最初から何本かは、セルロースセメントを使っていました。それは、たまたまプロショップ・サワダで売ってた最後のひとビンを買ったからです。でも、それを使い切っちゃって、ほかのラッカーにしてたんですね。そうすると時間と共に色は黄ばんじゃうし、強度も充分じゃないし。結局、7年後に塗料屋がようやく納得できるセルロースセメントを持ってきてくれて…。でも、黄ばんだほうが釣れたりすることもあるんですけどね(笑)。

泉さんが使用しているセルロースセメントは、本来帽子を作るために調合されたものだとか。空気中の湿度が高い時に曇ってしまうなど、扱いにくいコーティング剤ではあるが、補って余りあるメリットが魅力。それは強度だ。長短の繊維をたくさん含んでいるので、薄くても非常に強固な塗膜を作る。こればかりはエポキシもウレタンもかなわない…と泉さん。サーキットボードと共にHMKLで販売中。

泉さんが使用しているセルロースセメントは、本来帽子を作るために調合されたものだとか。空気中の湿度が高い時に曇ってしまうなど、扱いにくいコーティング剤ではあるが、補って余りあるメリットが魅力。それは強度だ。長短の繊維をたくさん含んでいるので、薄くても非常に強固な塗膜を作る。こればかりはエポキシもウレタンもかなわない…と泉さん。サーキットボードと共にHMKLで販売中。 とにかく、ラパラがある以上は同じかそれ以上強くなくっちゃダメなんです。ラパラって一見なんの変哲もない仕上げですけど、凄いんです、あれ。水は浸みるんですよ。でも、強いんです。リアルさでも、強度でも、釣果でも超えたいんです。その想いはずっと変わりません。今年になって、ハンクルは全部、サーキットボード(基盤リップ)にしたんですが、それは壊れないからです。これまでのポリカーボネイトやABSはどうしても割れちゃうことがありました。やっと、ここまで来たっていう感じですね」。

JBTAのチャンピオン、そしてアメリカへ

泉さんは、その後、日本で生まれたばかりのプロトーナメントに参戦し、瞬く間に頂点に立った。JBTA(現JB)の初年度年間チャンピオンに輝いたのである。しかし、そのルーツはJLAA時代にあった。 日本初のプロトーナメント、JBTAが発足するとすぐに参戦。初年度の年間チャンピオンを獲得。誕生したばかりのプロフェッショルの頂点に立った

日本初のプロトーナメント、JBTAが発足するとすぐに参戦。初年度の年間チャンピオンを獲得。誕生したばかりのプロフェッショルの頂点に立った 「JLAAの頃も、毎月例会があるわけですよ。トーナメントみたいなものですよね。高校生でも参加させてくれたんです。車がないから、大人の人たちが乗せて行ってくれて…。順位がつくのが楽しくて仕方がなかったですね」。

当時のJLAAは、最先端の情報や道具が行き来する場だった。メディアで活躍するルアー界の大御所たちの釣りを間近で見聞きし、自分の技術を試すことのできるチャンスは、泉さんをさらにかきたて、深みへと誘ったのである。

「JBTAのチャンピオンに関して言えば、あの頃は、バスの生態とかを知らない人も多かったからねぇ。いつも同じ場所を釣ってるような。自分のルアーを作るようになって、それしか使わないようになると、年間を通せばそれが釣れる時と釣れない時があるって分かってくるんです。あぁ、春と秋は釣れるんだ…真夏は釣れないんだ…とかね。だったらこうしなくっちゃ…とか、そういうことを理解してたのが強みだったんじゃないでしょうかね」。

ちなみに、翌年のチャンピオンが盟友の秋元さんである。高校時代の釣り仲間ふたりが生まれたばかりのプロサーキットを相次いで制覇したのだった。

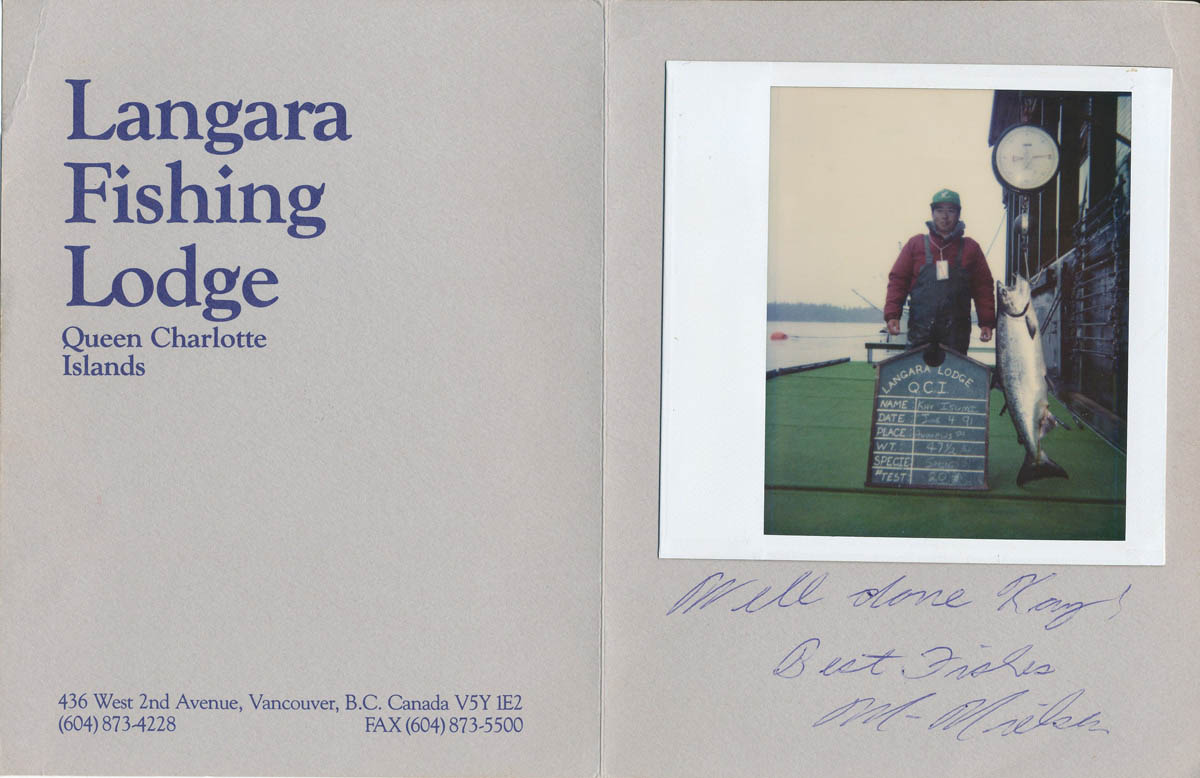

早くから海外遠征も果たしていた泉さん。これはカナダ・バンクーバーのキングサーモン

早くから海外遠征も果たしていた泉さん。これはカナダ・バンクーバーのキングサーモン  帝王、ローランド・マーチン来日時のワンカット

帝王、ローランド・マーチン来日時のワンカット 日本の頂点に立った泉さんの目は、やがてアメリカに向けられていく。当時、アメリカのローカルなトーナメントの経験を持つ者はいたものの、メジャートーナメントに挑んだアングラーはごくわずか。メガバックスに参戦した吉田幸二さんなど数えるほどだった。

「当時日米の懸け橋のような存在だった澤畑明豪さんが、〝B.A.S.S.がふた席とれたんですよ…〟って言ってきたんです。これは凄いことなんだよって。だったら、(徳永)兼三さんと〝第一戦出てみるか?〟って話になったんです。当時、日本の関係者の中には、そんなことできるわけない…って言う人も多かったんですが、申し込んだらすんなりOKが出てしまいました(笑)。で、やってみたら、こりゃすごいなぁ…と。だって、バスボートでオンタリオ湖を走っちゃうんですもん。そりゃ、ハマりましたよ。澤畑さんの手配で、ゼル・ローランドとかとプラクティスもやらせてもらえたんです。釣れるポイントに連れてってくれるわけですからね。そりゃ、ポコポコ釣れちゃうわけですよ。これはイケるんじゃないかって勘違いしちゃいますよね(笑)。

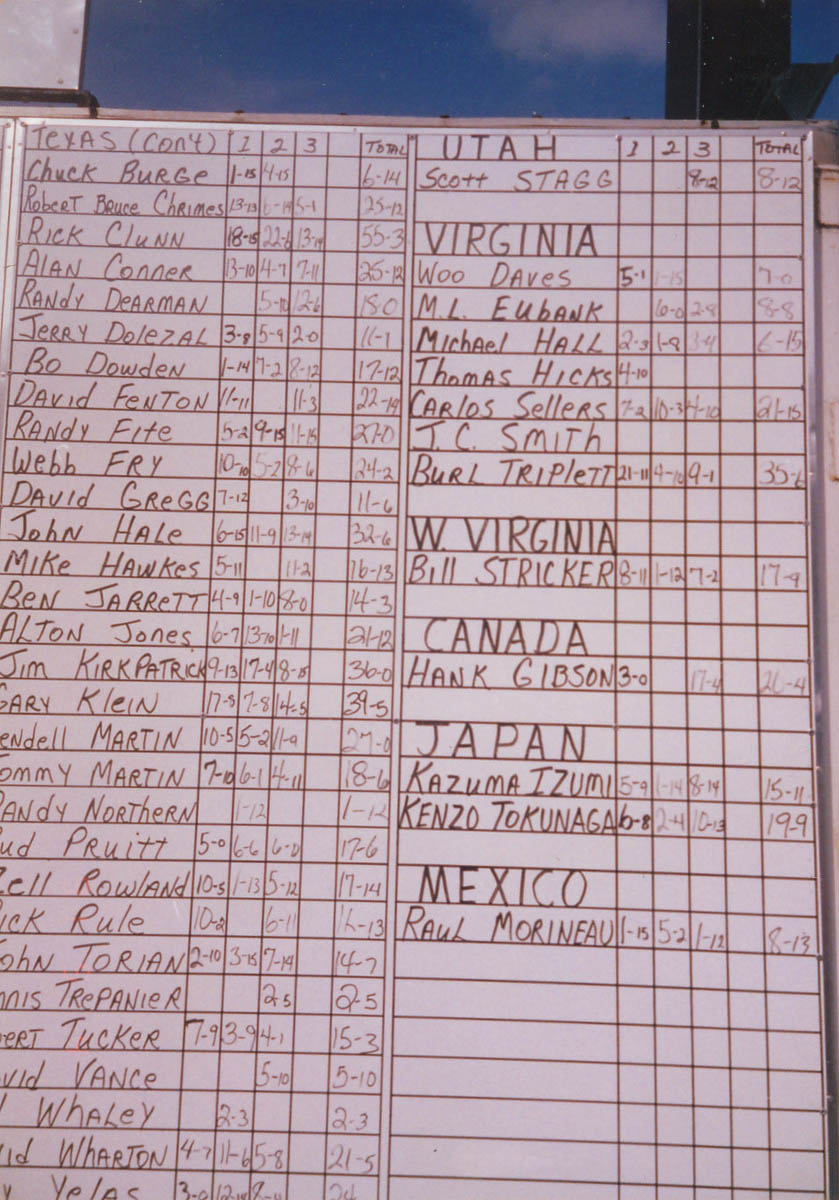

ついにアメリカ参戦。右下に徳永兼三さんと泉さんの名が見える

ついにアメリカ参戦。右下に徳永兼三さんと泉さんの名が見える 結局、トーナメントを終えて、兼三さんはお店があるから日本に帰らなくっちゃいけないんですけど、僕はそのまま残っちゃったんです(笑)。そんなつもりじゃなかったんですけどね。釣り具と着替え以外持って行ってないので、身の回りのものを後から送ってもらったくらい。もう楽しくて、楽しくて…。これが本当の釣りだな!って思いました。すごく勉強になることばっかりでしたからね。たとえば、湖ごとに状況がすべて違うということに驚くわけです。そして教科書通りに釣れることがすごい。ワンドにチャネルが1本入ってると、チャネル以外では一切釣れないのに、チャネルだけは全部の魚が集まってて、釣れてくるわけ。ワンドひとつが芦ノ湖くらいあってまったく釣れないのに、隣のワンドに行ったら入れ食いとかね。バスがワイルドだから、使うルアーの泳層が合ってて曳き方が間違ってなければ、ガツーンと食ってくるんですよ。

ゼル・ローランドとか、ゲーリー・クラインとか、バーニー・シュルツには世話になりましたね。レイ・スコットによく言われてたのは〝お前はいつも魚を釣ってくるな…〟。大した成績にはならないけど、魚はちゃんと持ってくる…と思っていたんでしょうね。少なくとも普通のアメリカ人よりキャストも釣りも上手いと言われてましたよ」。

スケールの大きなアメリカのバスフィッシングは、泉さんの心を揺さぶった。いや、規模だけではない。過度なフィッシングプレッシャーにさらされた日本ではなかなか味わうことのできない、ワイルドでストレートな釣りに心酔したのである。

トッププロから絶賛されたハンクル

一戦のみのエントリーのつもりだった訪米。しかし、気がつけば生活の場を移しての本格参戦になっていた。「最初の半年は澤畑さんの家に住まわせてもらいました。でも、いつまでもそうしてるわけにいかないので、ガレージでルアーを作って200万円ほど頭金を貯めて家を買ったんです。当初、いちばん困ったのは言葉でしたよね。だから、半年学校に通いました」。

本格参戦を決めた頃、満喫する泉さんの周りで、新たな動きが始まっていた。彼が持ち込んだハンクルがアメリカのアングラーの話題になり始めたのである。

ハンクルは進化し続ける。リップはついにサーキットボートとなり、泉さんの理想に一歩近づいた

ハンクルは進化し続ける。リップはついにサーキットボートとなり、泉さんの理想に一歩近づいた 「ガイドと釣りするじゃないですか…最初、自分のルアーを見せると、ちょっと見て、パッとデッキに放り出すんです。あぁ、魚に似てるだけだな…って感じです。ところが私が後ろでボッコボコに釣るわけですよ。ガイドよりずっとね。そうするとはじめて、放っておいた私のルアーを拾うんです。彼らの判断基準は見た目じゃないんですよ。釣れるかどうかがすべて。プロもそうでした。私のスピナーベイト(ダイナモ)を使ってみると、ウイードのすり抜けとかが抜群にいいわけですよね。それまでのスピナーベイトでは攻めにくかったポイントもいけちゃうわけです。もちろんよく釣れるし。で、モーテルに帰るとドアの前に行列ができてるんですよ。売ってくれ…と。でも、(ビザの関係で)アメリカで売ったら捕まっちゃうから、作ったのを渡すんですけどね」。

泉オリジナルスピナーベイト、ダイナモはアメリカのプロたちを虜にした。泉さんが宿泊していたモーテルにはダイナモを求めるアングラーが列を作ったという

泉オリジナルスピナーベイト、ダイナモはアメリカのプロたちを虜にした。泉さんが宿泊していたモーテルにはダイナモを求めるアングラーが列を作ったという ハンクルはアメリカのプロさえも魅了したのだ。それはビジネスの芽としても育ち始める。

「B.A.S.S.のイラストレーターもやってたバーニー・シュルツが、〝バスマスターマガジンに載せてやるよ〟って言うわけです。それで、こっちで売る気はないのか?って聞くから、(ビザの関係で)こっちでは商売できないんだよ…って答えていたんですね。そうしているうちに、レッドマンのトーナメントで、彼がアングラー・オブ・ザ・イヤーを取っちゃったんですよ。それで〝オレが作ってもいいかなぁ?〟って言ってリリースしたのが、ダイナモのコピーなんです。たしか、ヒルデブランドから出したんですけど結構売れたらしいですよ。日本にも入ってきてましたから。

こんなこともありました。ダラスにタックルボックスっていう大きなショップがあったんですよ。澤畑さんを通してそこで扱ってもらうことになりました。彼が売るなら問題ないですからね。〝10ドルなんだよ〟って話したら〝1ダースか?〟って言うんです。〝いや、1本だよ〟って言ったら、そのオヤジ怒っちゃって…(笑)。〝そんなもん売れるわけないじゃないか!〟って。向こうじゃ、スピナーベイトって1本1ドルくらいですからね。でも、澤畑さんがうまく丸めこんで店頭に並べたら、なんと138本売れたんです。そのオーナーがびっくりしちゃって…。実は、地元のミニトーナメントでそれを買った人が優勝してたんですよ。私のはワイヤが0・8だったんですけど、そんなの向こうにないわけです。使ってるうちにグッチャグチャになるけど、ものすごく釣れる…って評判になったんですね」。

普通の10倍もの値段にも関わらず、人々を魅了したダイナモ…あの伝説のポップRでも同じような騒ぎが起きていた。

「あのポップRはね、ドゥードゥリングのドン・アイビーノがフロッグカラーの初代のポップRを送ってきたのがきっかけなんです。ハンクルのカラーで仕上げてくれっていうんですよ。それで、ウチのカラーに仕上げて送ってあげたんです。ドン・アイビーノによると、彼はその話をゼル・ローランドから聞いたらしいんですよね。結局、最初のポップRがよかったんだけど、それが手に入らなくなっていたんで、削ったり改造して使っていると…。

U.S.OPENに行ったときにゼル・ローランド本人と知り合ったら、そのポップRを見せてくれたんですよ。こうやって削るんだ…と。じゃ、これにウチの塗装してみるよ…って話になって、完製品を渡したんです。それを持って一緒にプラクティスに行ったら、もう釣れまくるんですよ、ふたりで。プラでこんなに釣っちゃまずいだろう…っていうくらいにね。一部のシークレットになっていたようですよ。たしか、その翌年ですね。ゲーリー・クレインがビッグフィッシュを取って、優勝したのは。

伝説となった泉チューンのポップR。初代ポップRを求めるトッププロたちの間で、初代に近いシェイプを削り出し、リアルフィニッシュを施したこのルアーは一時シークレットベイトとなった

伝説となった泉チューンのポップR。初代ポップRを求めるトッププロたちの間で、初代に近いシェイプを削り出し、リアルフィニッシュを施したこのルアーは一時シークレットベイトとなった それで、日本で売ろうっていう話になって、二百数十本作って、車に積んでダラスからヒューストンまで車に積んで、お金を払って…。ゼル・ローランドにサインを入れてもらってね。で、日本に送ったんです。1本1万3000円だったと思います。今では彼とは連絡をとっていませんが、深江君あたりが会うと〝イズミは今でもアメリカにいるのか?〝なんて聞かれるらしいですよ」。

エサより釣れるルアーを作りたい…

そんなアメリカでの生活は4年で幕を閉じる。アメリカのハードなバスフィッシングが彼の体を蝕んでいたのだ。「日本に帰ってきた最大の理由は腱鞘炎ですね。悪化してしまって、アワセができなくなったんです。それくらいハードなんですよ。あとはね、ニューヨークのトーナメントに行くのが辛くなったんです。前は楽しかったのにね。行って帰って6000㎞が苦痛に感じられるようになっちゃったんですよ。あぁ、だめかもしれないな…って思いました。でも、ほかに結構大きかったのが食事。立ち食い蕎麦とかラーメンとかを食べたくて食べたくてたまらなくなったんです。毎日、食の妄想が始まっちゃうんですよ。もちろん、向こうにも日本食はあるんですけどね。味が違う…食べても後で〝あれはないなぁ…〟とか思っちゃって(笑)。別に成績がどうという話ではなかったんです」。

ハンクルを世に出して40年。しかし、泉さんが目指す頂はまだはるか先のようだ。

「ルアーを作る上での目標は、エサより釣れることです。そりゃそうですよ。魔法のように釣れちゃうルアーを作りたいですね。だから、まだやること…やれることは山ほどあります。だって、バスのことなんて分からないことだらけじゃないですか。

ウチのプラスチックルアーはね、ほかにたくさんある一般的なルアーを使っていて、どうしても釣れない時に使ってみてほしいんです。ホントに厳しいとき、難しいときに使ってください。ずっと、そういう隙間産業をやってきたんです。ですから、ちょっと変わったルアーが多いですよね。シャッドを作るようになってから、少しは一般的になってきましたけど(笑)」。

最後に、どうしても聞いておきたい質問があった。〝アメリカにもう1度行ってみたいですか…〟そう尋ねると、顔がくしゃくしゃになった。

「そりゃ、行きたいですよ。もう1度勝負してみたいですよね。楽しいですもん」。

そのときだった。工房の外に、学校から帰ってきた小学生のお子さんの姿が見えた。満面の笑顔で迎える泉さん…。

アメリカ再挑戦は、しばらく先になるかもしれない。しかし、その雄姿を楽しみに待っているファンは多いはずである。

※この記事はムック「匠の素顔 ルアービルダー13人の物語」に掲載されたものを再編集しています。ビルダーのプロフィールなどは掲載当時(2013年)のものです。

匠の素顔:RE EPISODE1 藤田浩之/Budd & Joey(バッド&ジョーイ)を読む

時代を彩ったルアーたちの背景、誕生秘話、さまざまな逸話…。

時代を風靡したそれらは何を生み出し、どこにつながってゆくのか。

- 1

- 2

2016/09/16

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)