青い大海原にウキが突き刺さり、一度体験すればトリコになるウキフカセ釣り。 雑魚が大人しくなり本命に当たりやすくなる冬は基本を学ぶのによいシーズンだ。初めてのメジナを手にするのに役に立つ、基本のエッセンスを釣りの流れと合わせて解説。

入門するなら雑魚に邪魔されにくい冬場が◎

久保野孝太郎 解説

久保野孝太郎

1969 年生まれ。千葉県鎌ケ谷市出身。ヘラブナ釣り、キスの投げ釣りなどを経て、27歳でメジナ釣りに出会い没頭。2003年にG 杯グレで関東勢初の優勝を果たし、2005年も準優勝する。伊豆半島の入り口で、ビギナーを含めた磯釣りファンをサポートする小田原マリンターミナル店主

青い大海原にウキが突き刺さり、一度体験すればトリコになるウキフカセ釣り。

雑魚が大人しくなり本命に当たりやすくなる冬は基本を学ぶのによいシーズンだ。初めてのメジナを手にするのに役に立つ、基本のエッセンスを釣りの流れと合わせて解説。

この記事は『つり人』2016年2月号に掲載したものを再編集しています。

目次

ウキフカセ釣りとはどんな釣り?

今の季節、雑誌はもちろんテレビの釣り番組でも目にする機会が増えるウキフカセ釣り。

代表的な対象魚はメジナとクロダイで、競技会も盛んだが、堤防から気軽にサオをだす人も少なくないように、元々はとてもシンプルな釣りだ。

5m前後のリールザオにウキとハリスとハリをセットし、付けエサのオキアミに魚が食いつけば、ズンと気持ちよくウキが沈む。真っ青な海に想像以上にシャープにウキが引き込まれるアタリに、初めてならきっと驚くだろう。

ウキは円錐ウキと呼ばれる、ミチイトが中を通るタイプを使う。ウキ止メを使用してウキ下を一定にする場合と、遊動状態で使う場合の両方があり、理論はさまざまだが、ウキフカセ釣りではウキが大きな役割を果たす。

ウキがあることで、軽い仕掛けを飛ばすことができ、さらに流れ(潮)に乗せてエサをねらった場所まで届けたり、ねらいたい一定の深さにエサを留めることができる。もちろん、アタリを知らせるインジケーターの役割も果たす。軽いエサと仕掛けを自然に漂わせる(フカせる)釣りを、ウキを使うことでより自在に行なうというのがこの釣りだ。

ウキフカセ釣りのもうひとつの特徴は寄せエサを使うこと。寄せエサを作る釣りに慣れていない人には、この部分が「大変」と思われがちだが、上手に寄せエサを作ったり、投入を工夫することで、ウキフカセ釣りは何倍にも面白みが増す。寄せエサと付けエサを同調させて流すことがこの釣りのカギであり、それができると寄せエサに寄った魚が付けエサに食いつきアタリが出る。一度でもメジナにサオを絞り込まれてしまうと、寄せエサ作りはむしろ楽しみに変わってしまう。

ここでは、他の何らかの釣りはやったことがあるが、ウキフカセ釣り(なかでも磯でのメジナ釣り)は未経験という人に、これさえ押さえれば初めての一尾はけっして難しくないという、基本の所作を解説したい。

「最初はたとえ小さなメジナでも充分に楽しめます。まずは気軽に始めてみてください」と久保野さん

「最初はたとえ小さなメジナでも充分に楽しめます。まずは気軽に始めてみてください」と久保野さんまずは安全確保で

ウキフカセ釣りの釣り場は、大きく「沖磯(渡船を利用して渡る磯)」「地磯(陸から歩いて行ける磯)」「堤防(港まわり)」の3つがある。より軽装で楽しめるのは堤防だが、磯にもぜひチャンレジしたい。

滑りやすく突起物も多い磯の釣り場では安全を確保できることが第一。磯釣り用のシューズ、フローティングベスト(膨張式でなく浮力体が入ったもの)、グローブは必需品だ。あとはサオ、リール、小物類のほかに、手を拭くタオル、偏光グラス、ロッドケース、バッカン、水汲みバケツ、マゼラー(寄せエサを混ぜるもの)、ヒシャク、そして特に沖磯に渡る場合はクーラーボックスも必需品になる。沖磯では海が荒れると渡船が来られなくなる場合もあるので、飲み物と食糧の携帯も大切なポイント。クーラーボックスは食べて美味しい魚を持ち帰るのにも役立つ。

タックルを知る

久保野さんの標準的な装備。フローティングベストは股ヒモをしっかり留め、必要な荷物をロッドケース1つ、タックルバッカン1つ、寄せエサ用バッカン1つ程度にまとめる。このほかに特に沖磯に行く場合はクーラーボックスも用意したい

久保野さんの標準的な装備。フローティングベストは股ヒモをしっかり留め、必要な荷物をロッドケース1つ、タックルバッカン1つ、寄せエサ用バッカン1つ程度にまとめる。このほかに特に沖磯に行く場合はクーラーボックスも用意したい ベストにはすぐ使う分のハリス、円錐ウキ、ストッパーなどの小物が入る

ベストにはすぐ使う分のハリス、円錐ウキ、ストッパーなどの小物が入る シューズは必ずスパイク付きを選ぶ

シューズは必ずスパイク付きを選ぶ 磯場での怪我を防ぐフィッシンググローブも必須

磯場での怪我を防ぐフィッシンググローブも必須 ロッドケースは磯で投げ渡しすることもあるので丈夫なハードタイプを選ぶ。サオ、リール、タモ、ヒシャクなどを収納

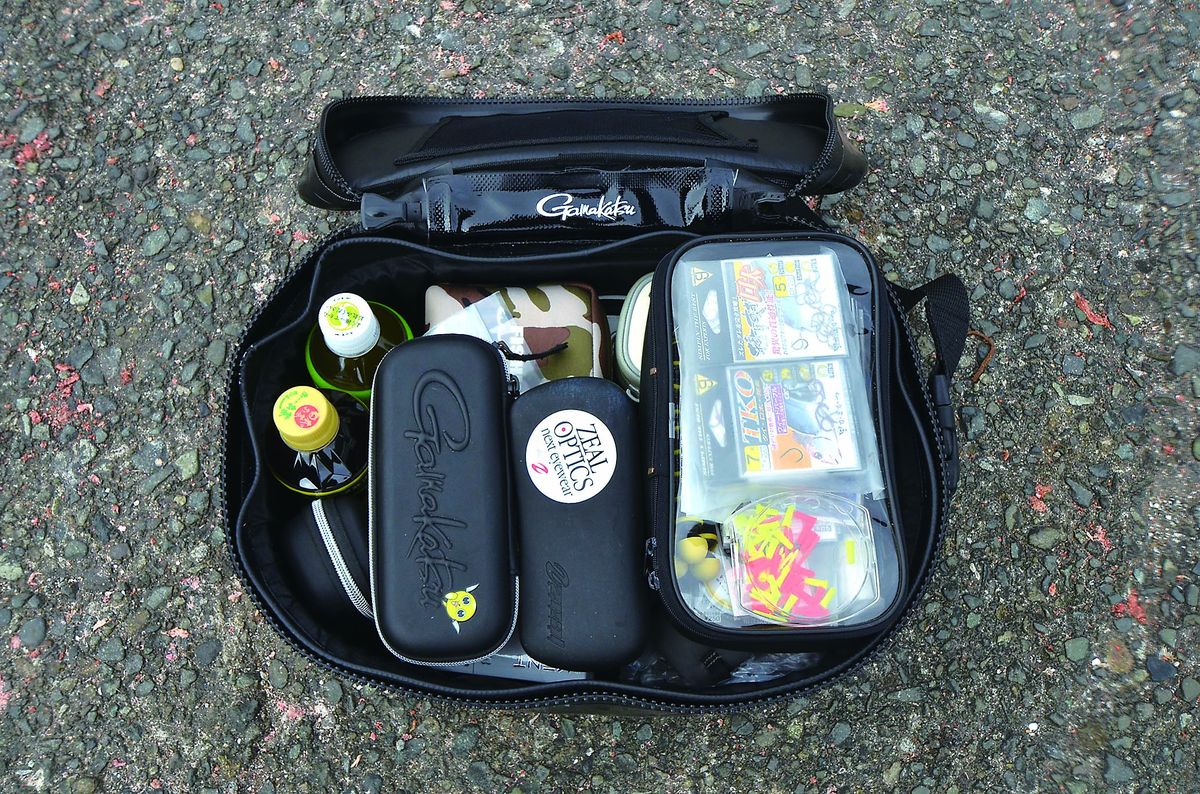

ロッドケースは磯で投げ渡しすることもあるので丈夫なハードタイプを選ぶ。サオ、リール、タモ、ヒシャクなどを収納 タックルバッカンには偏光グラス、予備のウキやハリ、飲み物(昼食がある時はそれも)を収納

タックルバッカンには偏光グラス、予備のウキやハリ、飲み物(昼食がある時はそれも)を収納 トレーの上に見えているのが水汲みバケツ、付けエサ用のケース、スコップ(またはマゼラー)。トレーの下にエサ一式が入る

トレーの上に見えているのが水汲みバケツ、付けエサ用のケース、スコップ(またはマゼラー)。トレーの下にエサ一式が入るエサの購入

お店を上手に使う

ウキフカセ釣りは、オキアミの冷凍ブロックを購入することから1日の釣りが始まる。おすすめは釣行日を決めたら、前日までに予約の電話を入れたうえで、当日に釣り場近くにある販売店(釣具店やエサ販売店)に立ち寄って購入していく方法。事前予約により、オキアミブロックをあらかじめ冷凍庫から出しておいてもらい、使用時には解凍されているようにするのだ。特に冬場は解凍をすませておかないと、海を目の前にしてしばらく釣りにならないこともある。こうしたお店は夜間や早朝の受け渡しにも対応してくれ、磯釣りの情報も当然集まっているので、分からないことがあれば相談できるのもメリットだ。

小田原市江之浦の真鶴道路沿いにある「小田原マリンターミナル」

小田原市江之浦の真鶴道路沿いにある「小田原マリンターミナル」 オキアミブロックは冷凍されている。付けエサも冷蔵庫から購入

オキアミブロックは冷凍されている。付けエサも冷蔵庫から購入 オキアミブロックは前日までに予約しておくと解凍してもらえる。価格は1枚(3㎏)が1000円ほど

オキアミブロックは前日までに予約しておくと解凍してもらえる。価格は1枚(3㎏)が1000円ほど エサ販売店にトレーとスコップがあり、時間に余裕がある場合は購入したエサをその場で作ってしまうのも便利。作ったエサはバッカンに収納する

エサ販売店にトレーとスコップがあり、時間に余裕がある場合は購入したエサをその場で作ってしまうのも便利。作ったエサはバッカンに収納する 寄せエサに入れる配合エサも合わせて購入できる

寄せエサに入れる配合エサも合わせて購入できる水を汲み寄せエサを作る

寄せエサの準備

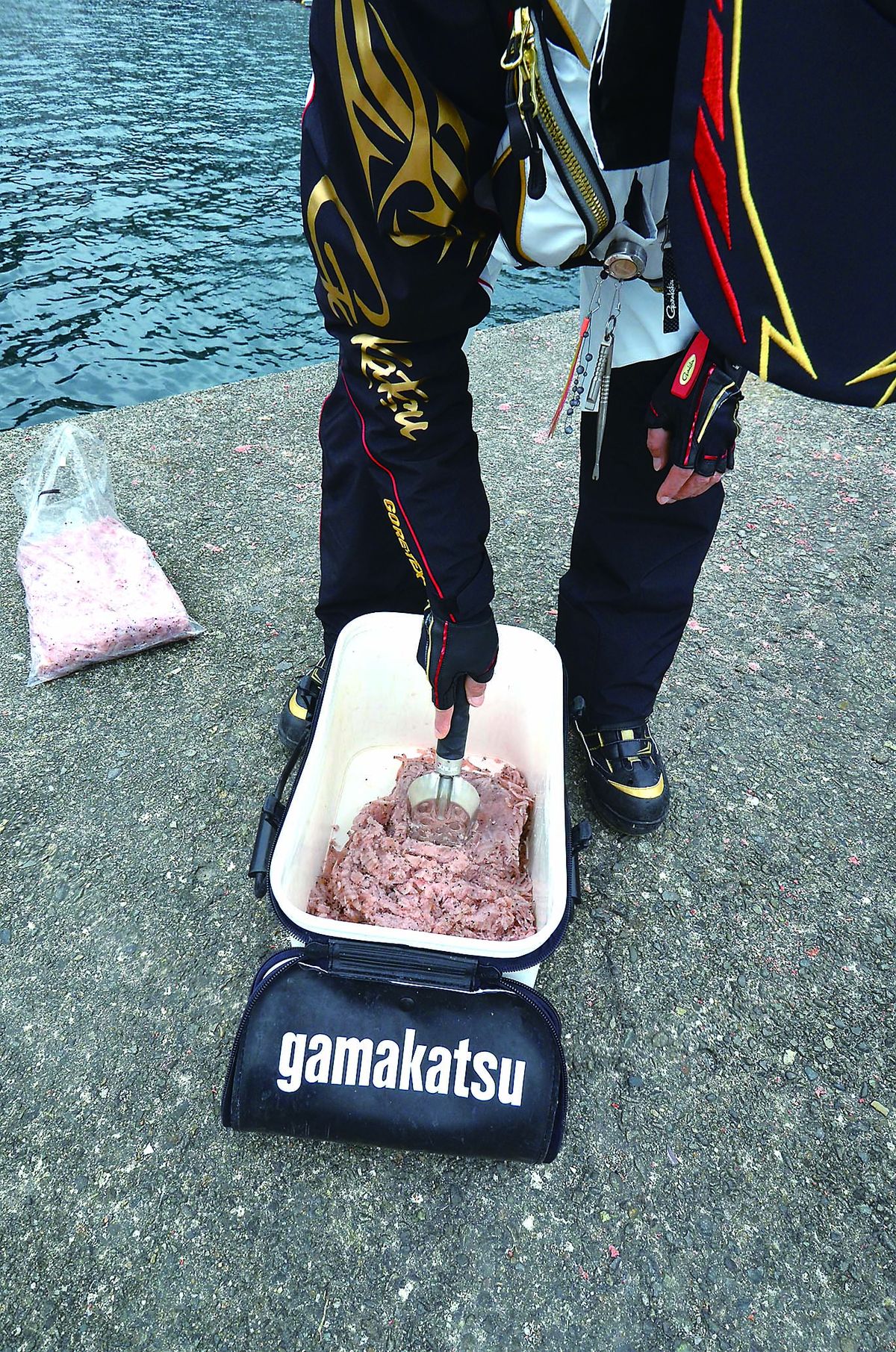

釣り座を決めたら始めるのがエサの準備。特に寄せエサをしっかりと作る。ブロックを崩したオキアミと配合エサをよく混ぜ合わせ、ねらった場所にしっかり投げられる、ヒシャクですくった時にほどよくまとまる状態に作る。水分が足りず粉状でパサパサ、水分が多すぎてベチャベチャのどちらもよくない。そうならないために、「全体をしっかり混ぜ合わせてから水を入れる」「水は少しずつ入れる」をまずは心がける。

釣り場に着いたら、「まずタモをセットしましょう」と久保野さん。海に何かを落としても回収できる率が高くなる。次に取りかかるのがエサ作りだ

釣り場に着いたら、「まずタモをセットしましょう」と久保野さん。海に何かを落としても回収できる率が高くなる。次に取りかかるのがエサ作りだ ロープの付いた水汲みバケツは必需品

ロープの付いた水汲みバケツは必需品〇

水汲みは周囲をよく確認したうえで、怖がらずに水際に立ち、まっすぐバケツを下ろして素早く行なう

水汲みは周囲をよく確認したうえで、怖がらずに水際に立ち、まっすぐバケツを下ろして素早く行なう×

腰が引けていると手前にヒモが引っ掛かってうまく水を汲めないだけでなく、波が来た時に体が持っていかれやすくなる

腰が引けていると手前にヒモが引っ掛かってうまく水を汲めないだけでなく、波が来た時に体が持っていかれやすくなる 1日の釣りで使うエサは「オキアミブロック3 枚」「配合エサ3 袋」がひとつの目安。それぞれ半量(オキアミブロックなら1 枚半)を使い、午前と午後の2 回に分けてエサを作る。配合エサは、「集魚力重視(中央)」「エサをまとめる繋ぎの性能重視(「遠投」タイプ/左)」「視認性をよくするタイプ(右)」の3 つを組み合わせるとよい。そのほかに「付けエサ用のオキアミ(右下)」も用意する

1日の釣りで使うエサは「オキアミブロック3 枚」「配合エサ3 袋」がひとつの目安。それぞれ半量(オキアミブロックなら1 枚半)を使い、午前と午後の2 回に分けてエサを作る。配合エサは、「集魚力重視(中央)」「エサをまとめる繋ぎの性能重視(「遠投」タイプ/左)」「視認性をよくするタイプ(右)」の3 つを組み合わせるとよい。そのほかに「付けエサ用のオキアミ(右下)」も用意する オキアミブロックが半解凍状態の場合、まずかかとである程度崩す

オキアミブロックが半解凍状態の場合、まずかかとである程度崩す オキアミブロック1枚半をバッカンに入れ、スコップまたはマゼラーで崩す。細かく潰すとエサのまとまりがよくなるが、形を残せばエサ取りが多い時に付けエサをカムフラージュする効果が高くなる

オキアミブロック1枚半をバッカンに入れ、スコップまたはマゼラーで崩す。細かく潰すとエサのまとまりがよくなるが、形を残せばエサ取りが多い時に付けエサをカムフラージュする効果が高くなる まずは形を残す程度でやってみよう。ただし1 尾1 尾はしっかりバラけた状態にする

まずは形を残す程度でやってみよう。ただし1 尾1 尾はしっかりバラけた状態にする 最初に集魚力重視タイプを半袋分入れる(オキアミに浸透させるため)

最初に集魚力重視タイプを半袋分入れる(オキアミに浸透させるため) ムラが出来ないように全体をよく混ぜる

ムラが出来ないように全体をよく混ぜる 続けて遠投タイプを半袋分入れて同様に混ぜる

続けて遠投タイプを半袋分入れて同様に混ぜる 最後に視認性をよくするタイプを入れて同じように混ぜる

最後に視認性をよくするタイプを入れて同じように混ぜる オキアミと配合エサ(粉)がすべて均一に混じったところで、少しずつ水を加えていき、ほどよい加減にまとめる。この時、「バッカンの端3 分の1 ほどのスペースは水を入れない“調整用エサ”を残しておくとよいです。万一、水を入れ過ぎてしまった場合に、この調整用エサで修正します」

オキアミと配合エサ(粉)がすべて均一に混じったところで、少しずつ水を加えていき、ほどよい加減にまとめる。この時、「バッカンの端3 分の1 ほどのスペースは水を入れない“調整用エサ”を残しておくとよいです。万一、水を入れ過ぎてしまった場合に、この調整用エサで修正します」 手で持った時にしっとりとまとまるくらいに仕上げる。「配合エサには時間が経つと吸水するものがあったり、オキアミが半解凍だと時間が経ってから解けて水分が増えたりします。粉っぽくパサパサのエサも使いにくいですが、水での調整はあとからでもできるので、まずは水分が多すぎて緩すぎるエサにならないように注意してください。そのためにも調整用エサを残しておくのがおすすめです」

手で持った時にしっとりとまとまるくらいに仕上げる。「配合エサには時間が経つと吸水するものがあったり、オキアミが半解凍だと時間が経ってから解けて水分が増えたりします。粉っぽくパサパサのエサも使いにくいですが、水での調整はあとからでもできるので、まずは水分が多すぎて緩すぎるエサにならないように注意してください。そのためにも調整用エサを残しておくのがおすすめです」 付けエサはパックから出したものをエサケースに移し替える。左は久保野さんの特製

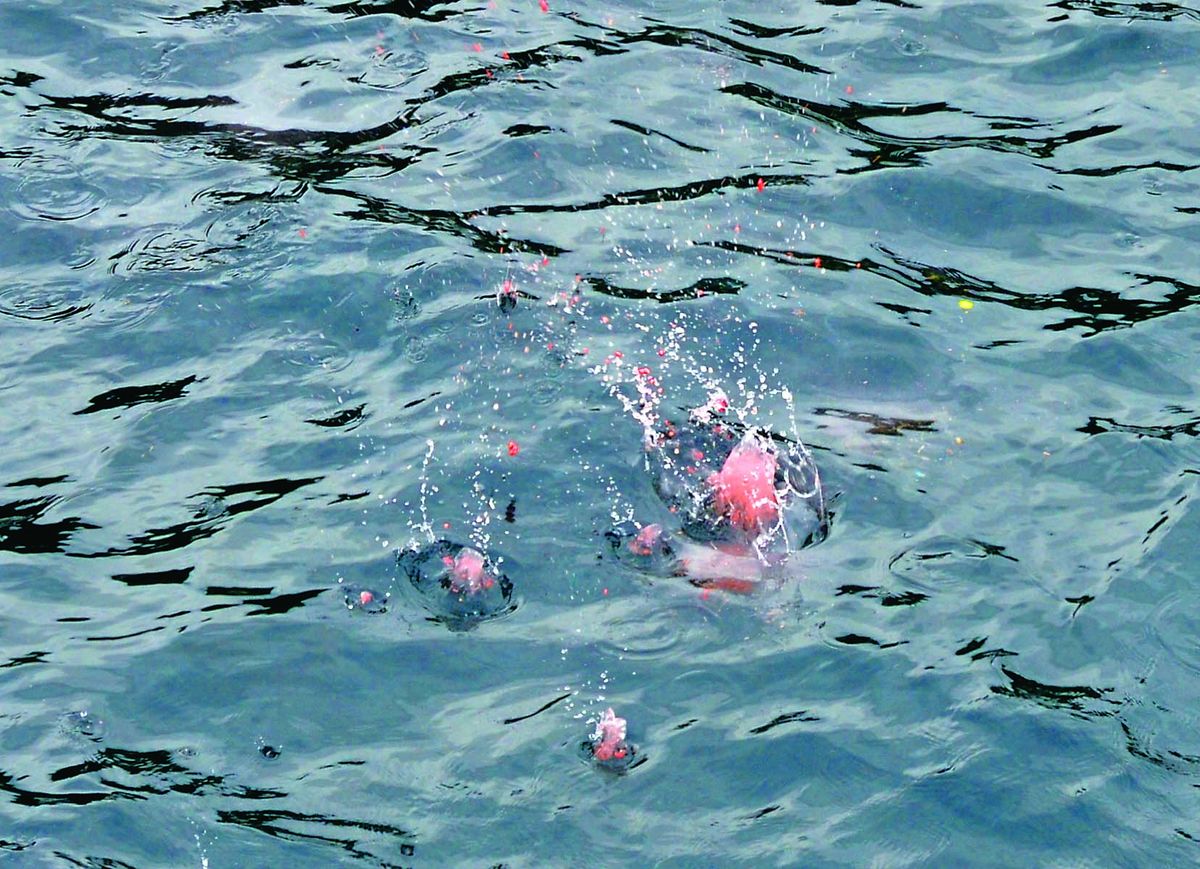

付けエサはパックから出したものをエサケースに移し替える。左は久保野さんの特製 エサが仕上がったら近くに撒いてみて、エサ取りを含めた魚の寄りや潮の流れを確認する。反応が悪ければ、この時点で釣り座を変更してもよい

エサが仕上がったら近くに撒いてみて、エサ取りを含めた魚の寄りや潮の流れを確認する。反応が悪ければ、この時点で釣り座を変更してもよいサオを伸ばしウキをセット

仕掛けのセットはサオを股に挟んでラインがなるべく地面に付かないように行なう。まずリールのベールを起こしミチイトをフリーの状態に

仕掛けのセットはサオを股に挟んでラインがなるべく地面に付かないように行なう。まずリールのベールを起こしミチイトをフリーの状態に トップカバーの糸通しバーにミチイトを通す

トップカバーの糸通しバーにミチイトを通す トップカバーを抜きガイドにミチイトが通ったのを確認したら、ミチイトを口にくわえ、サオの目印に合わせて穂先から順にサオを伸ばしていく

トップカバーを抜きガイドにミチイトが通ったのを確認したら、ミチイトを口にくわえ、サオの目印に合わせて穂先から順にサオを伸ばしていく サオが伸びたらそのままミチイトを手に取り、ベールを戻して円錐ウキを通す作業に移る。久保野さんは片手ですぐにウキを取れるようにポケットに入れている

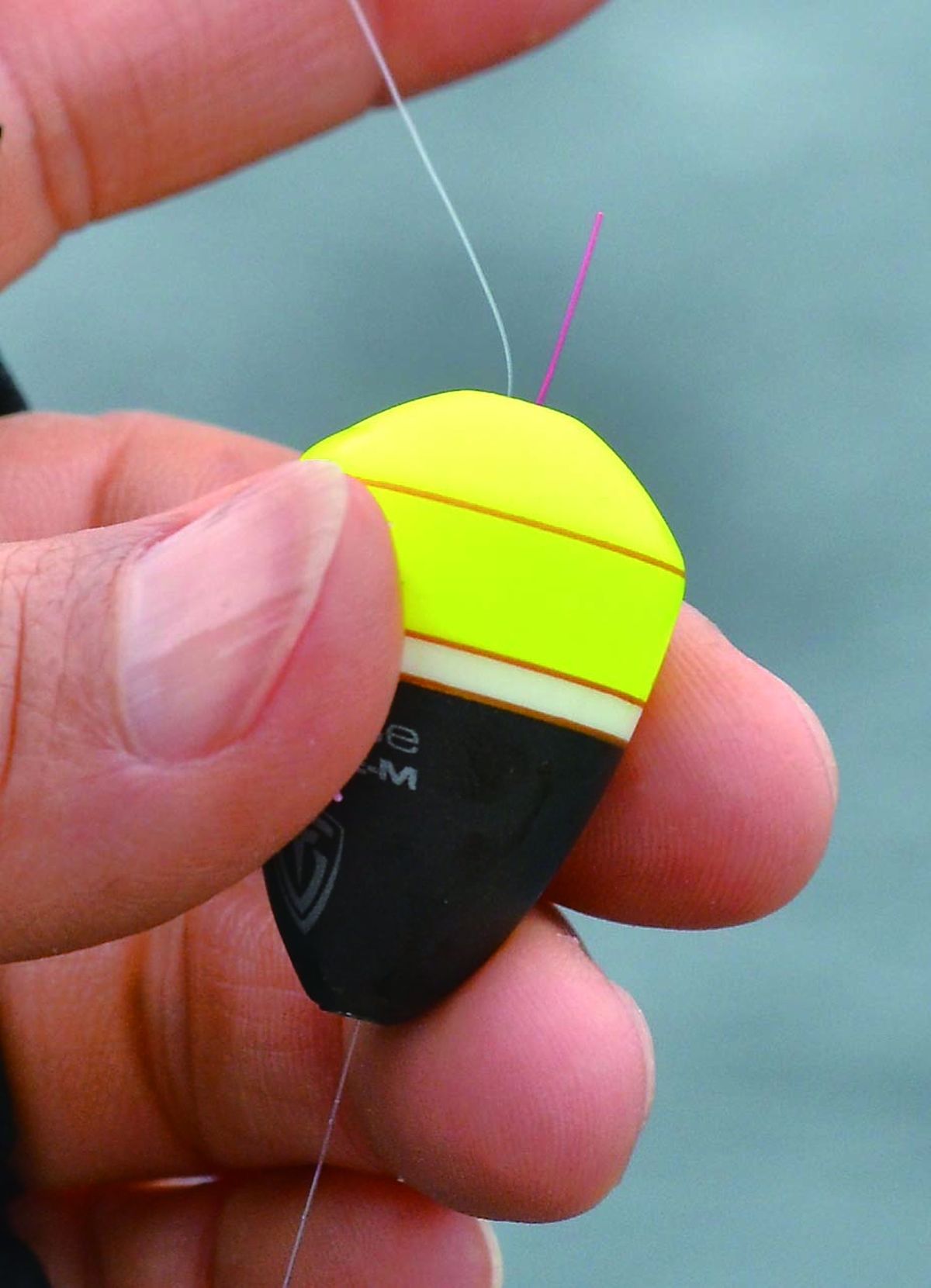

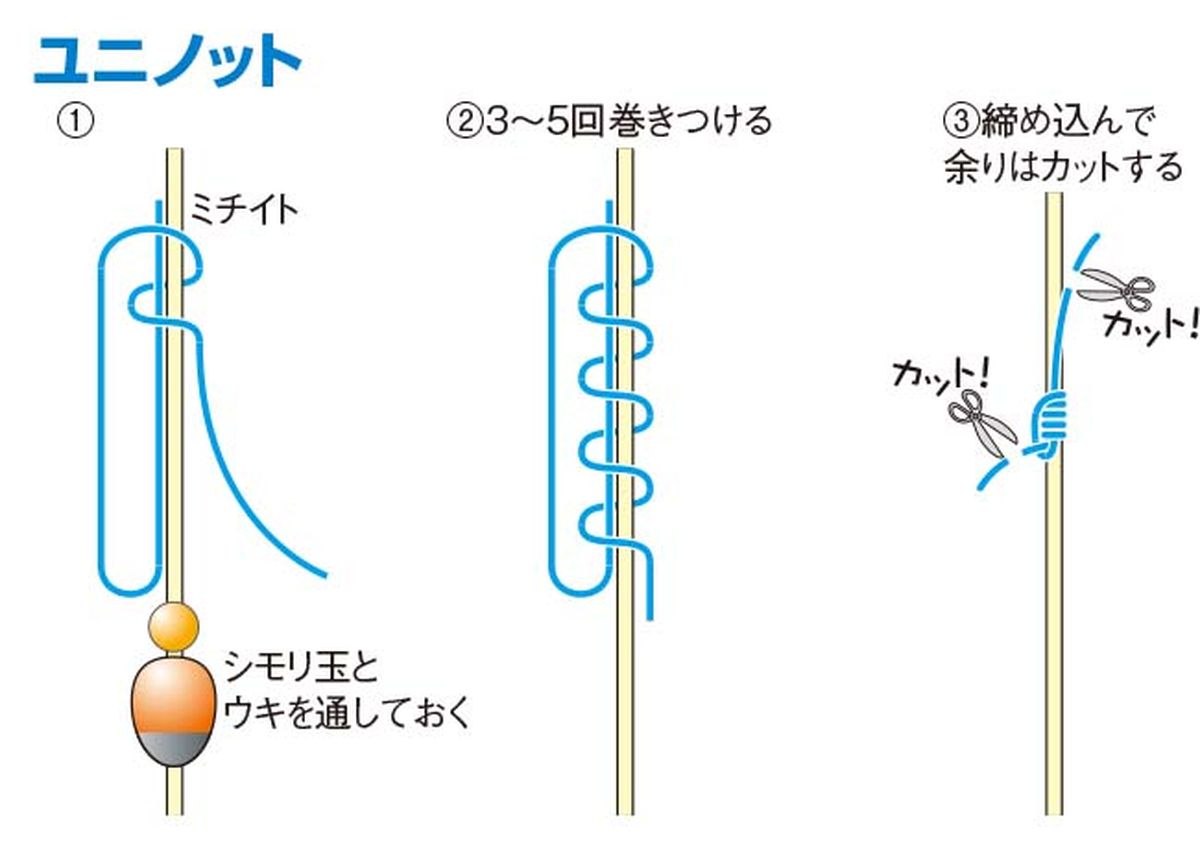

サオが伸びたらそのままミチイトを手に取り、ベールを戻して円錐ウキを通す作業に移る。久保野さんは片手ですぐにウキを取れるようにポケットに入れている なおシモリ玉を使用する際は最初にシモリ玉を通し、次に円錐ウキを通す

なおシモリ玉を使用する際は最初にシモリ玉を通し、次に円錐ウキを通す 次にストッパー(右上のゴム管と心棒のセット)を取り付ける

次にストッパー(右上のゴム管と心棒のセット)を取り付ける ストッパーはこのようにセット

ストッパーはこのようにセット このようにウキが止まる

このようにウキが止まる※ウキ止メの位置である程度ウキが移動するようにしておく

※BのウキならBのガン玉まで使えるのが理屈だが、仕掛けを馴染ませることができればガン玉を使わなくてもよい。ガン玉を使う場合はハリスの中央に打つのが基本。実際はウキのすぐ下に浮力調整の目的で打つ場合や、ハリの近くにごく軽いガン玉を補助的に打つ場合などオモリワークには多くの種類がある

ウキの号数とは?

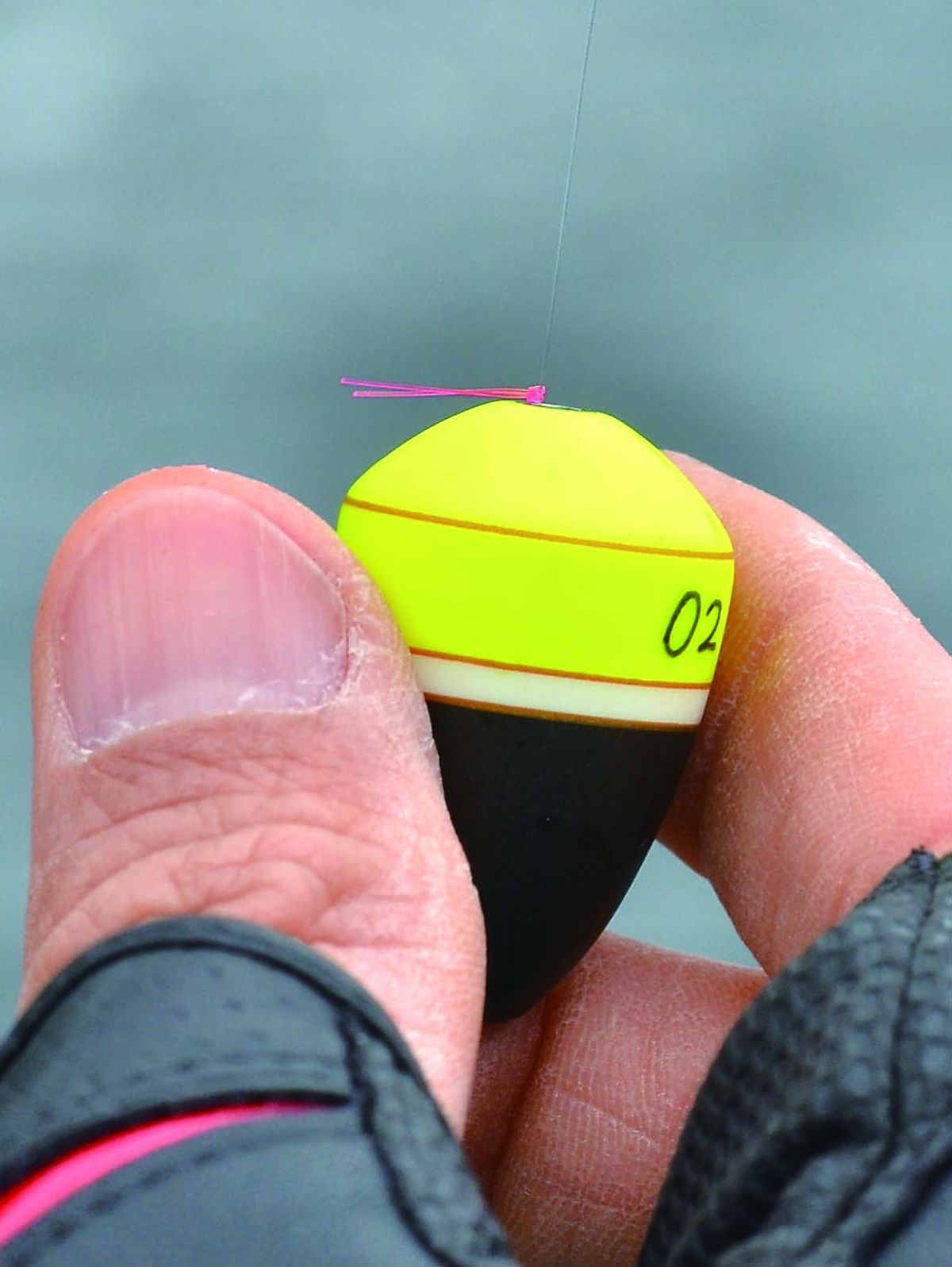

円錐ウキの号数表示は、「3B」なら3B のガン玉を1 つ打った時に、「G3」ならG3(3 号)のガン玉(ジンタン)を1 つ打った時に、強すぎないほどよい浮力で浮くことを示している。ウキフカセ釣りでは、なるべく余計な浮力はない状態で釣りをするのが基本。また、同じ号数でも大(L)、中(M)、小(S)のサイズ違いがある。これは同じ浮力のものでも、遠くを釣る時は投げやすさと見やすさを優先するので感度は落ちても重量や大きさを優先し、足もとを含む近場をねらう際は、逆になるべく抵抗が少なく魚の食い込みもよい小さめのものを使いたいため。そのほかに「0」表記のものもあり、これはガン玉を打たない状態でぴたりの浮力ということを示す。それよりも浮力が弱くなるにしたがい、「01(もしくは00)」「02」「03」……と表記される。00 より小さい浮力のものは、仕掛けが馴染んだあとは、ウキそのものがゆっくりと沈む設定であることを意味する

円錐ウキの号数表示は、「3B」なら3B のガン玉を1 つ打った時に、「G3」ならG3(3 号)のガン玉(ジンタン)を1 つ打った時に、強すぎないほどよい浮力で浮くことを示している。ウキフカセ釣りでは、なるべく余計な浮力はない状態で釣りをするのが基本。また、同じ号数でも大(L)、中(M)、小(S)のサイズ違いがある。これは同じ浮力のものでも、遠くを釣る時は投げやすさと見やすさを優先するので感度は落ちても重量や大きさを優先し、足もとを含む近場をねらう際は、逆になるべく抵抗が少なく魚の食い込みもよい小さめのものを使いたいため。そのほかに「0」表記のものもあり、これはガン玉を打たない状態でぴたりの浮力ということを示す。それよりも浮力が弱くなるにしたがい、「01(もしくは00)」「02」「03」……と表記される。00 より小さい浮力のものは、仕掛けが馴染んだあとは、ウキそのものがゆっくりと沈む設定であることを意味する 必要に応じてウキ(とシモリ玉)より上にウキ止メを取り付ける。専用のウキ止メイトのほか、1・5号程度の古いミチイトの余りなども使える

必要に応じてウキ(とシモリ玉)より上にウキ止メを取り付ける。専用のウキ止メイトのほか、1・5号程度の古いミチイトの余りなども使える

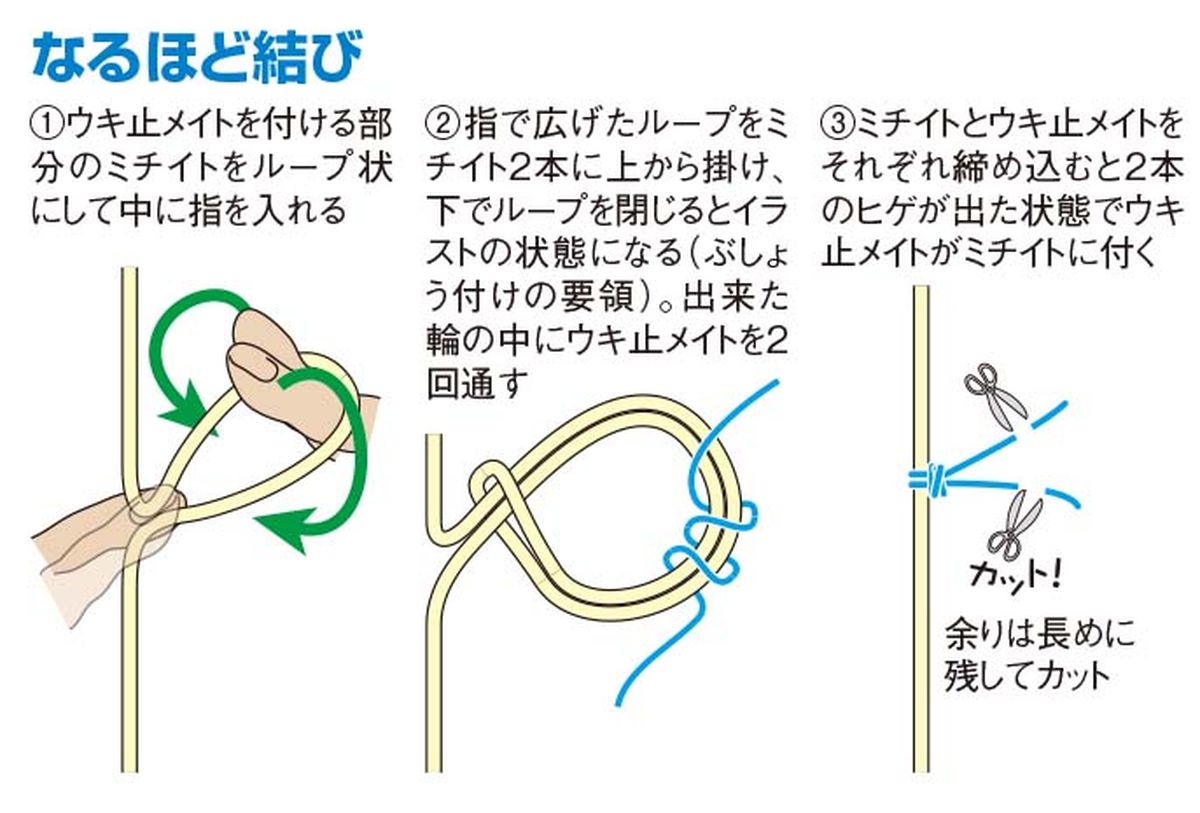

「なるほど結び」は、四国名手・山元八郎さんが考案したもの。B 程度までのウキで釣る場合に用いると効果があり、ハリスが引きこまれると一瞬ウキに抵抗が掛かりアタリを知らせ、その後は穴からウキ止メイトが抜けるため魚が違和感なく食い込みやすい

「なるほど結び」は、四国名手・山元八郎さんが考案したもの。B 程度までのウキで釣る場合に用いると効果があり、ハリスが引きこまれると一瞬ウキに抵抗が掛かりアタリを知らせ、その後は穴からウキ止メイトが抜けるため魚が違和感なく食い込みやすい仕掛けを馴染ませ、寄せエサを同調させて送り込む

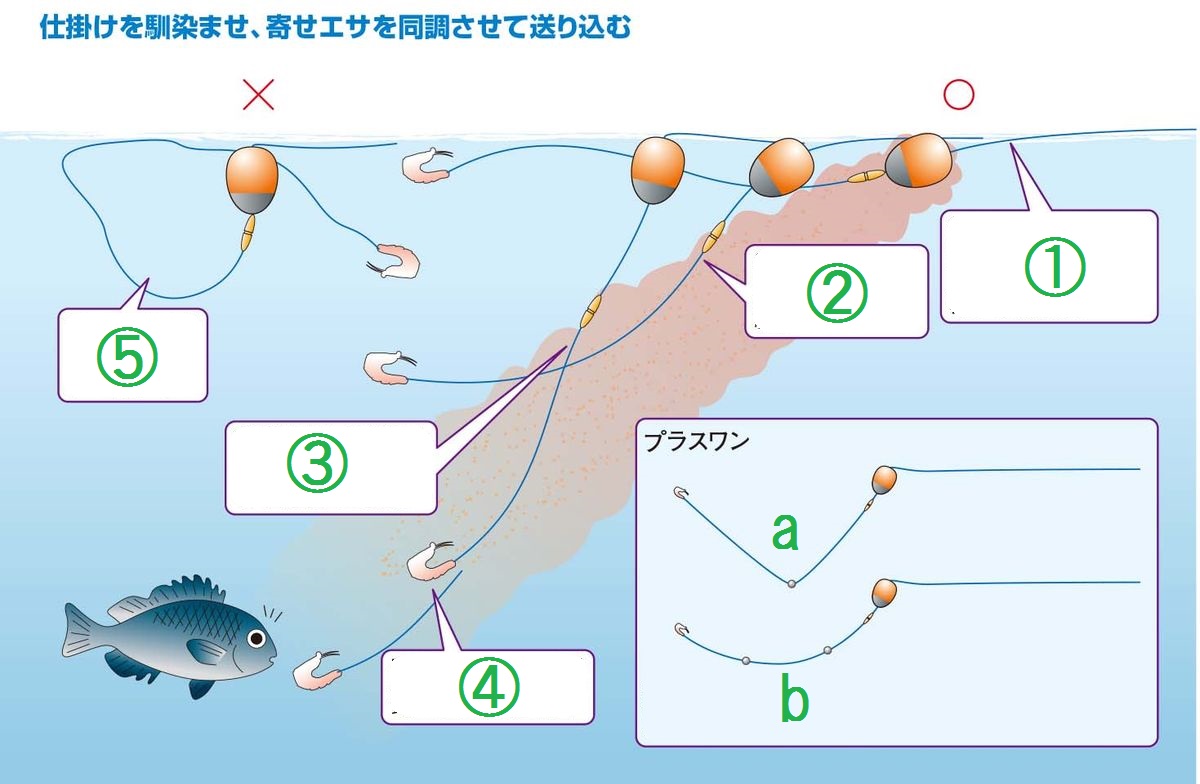

①着水。たるみが大きい時はリールを巻くなどして一度ミチイトを張った状態にする。また、直後にウキの周囲を目安に寄せエサを投入する

①着水。たるみが大きい時はリールを巻くなどして一度ミチイトを張った状態にする。また、直後にウキの周囲を目安に寄せエサを投入する②サミングでイトを張らず緩めずの状態で送り出しつつ、仕掛けを潮に馴染ませていく

③仕掛けがきちんと馴染むとストッパーが徐々にウキから離れて沈んでいく。ストッパーでアタリを取れることもある

④寄せエサの煙幕の中に付けエサを入れて(=同調させて)食わせるのが釣り方の基本

⑤ストッパーがウキから離れない時はキャストで仕掛けが絡んでいる場合がある

ガン玉を打って仕掛けの馴染みを補助する時は、小さなものを等間隔に分散して打つほうがハリスの形がいち早くよくなりアタリも出やすい(b)。ハリスが屈折している間はアタリが出ない(a)

なるほど結び

①ウキ止メイトを付ける部分のミチイトをループ状にして中に指を入れる

①ウキ止メイトを付ける部分のミチイトをループ状にして中に指を入れる②指で広げたループをミチイト2本に上から掛け、下でループを閉じるとイラストの状態になる(ぶしょう付けの要領)。出来た輪の中にウキ止メイトを2回通す

③ミチイトとウキ止メイトをそれぞれ締め込むと2本のヒゲが出た状態でウキ止メイトがミチイトに付く

余りは長めに残してカット

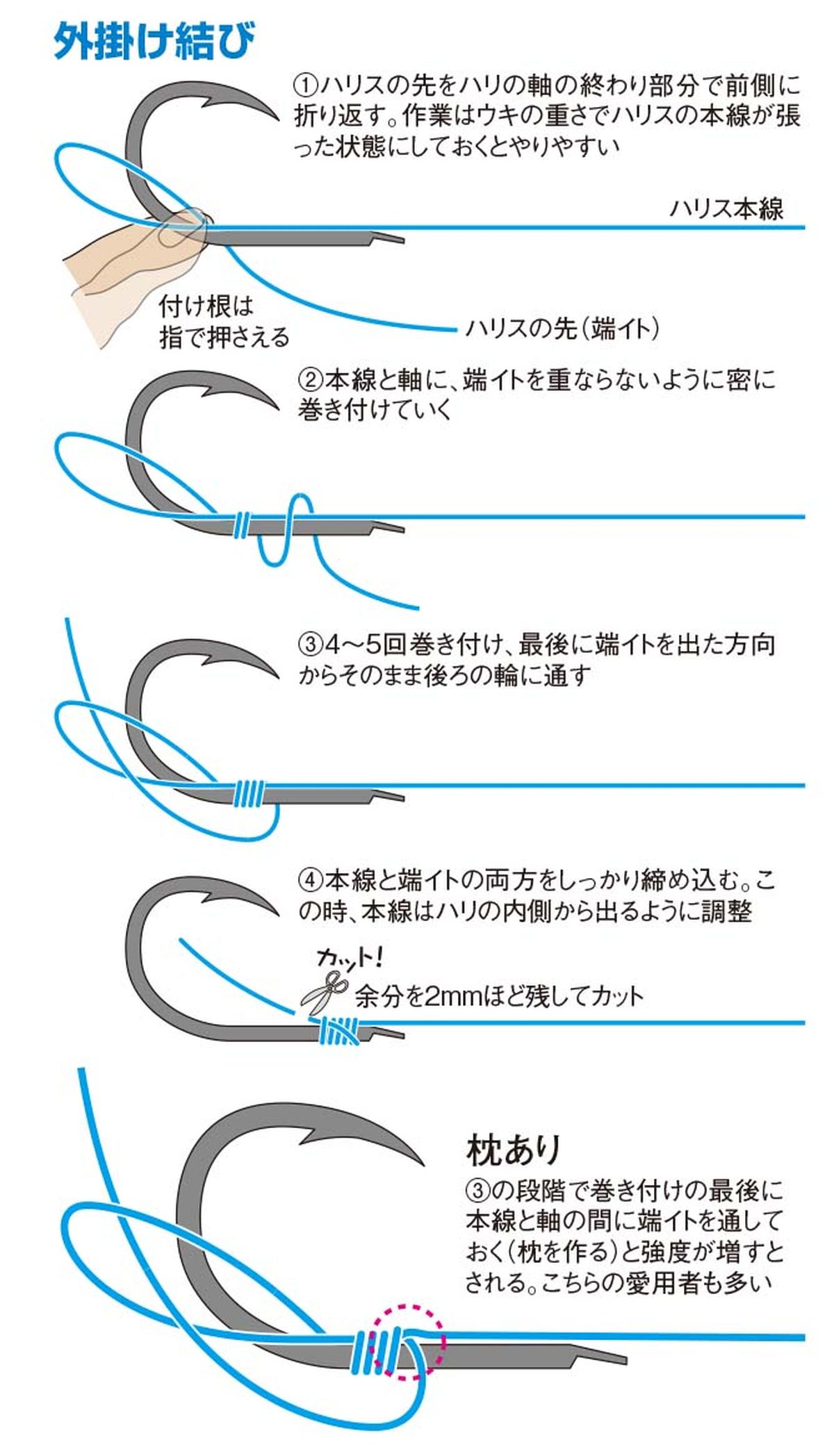

ハリスとハリを結ぶ

円錐ウキまわりのセットが終わったら、続けてミチイトの先にハリスを結ぶ。この作業もイトを地面に付けずに行なえると釣り場でトラブルがない。久保野さんはまず胸元のポケットに入れておいたスプールからハリスを切らずに引き出す

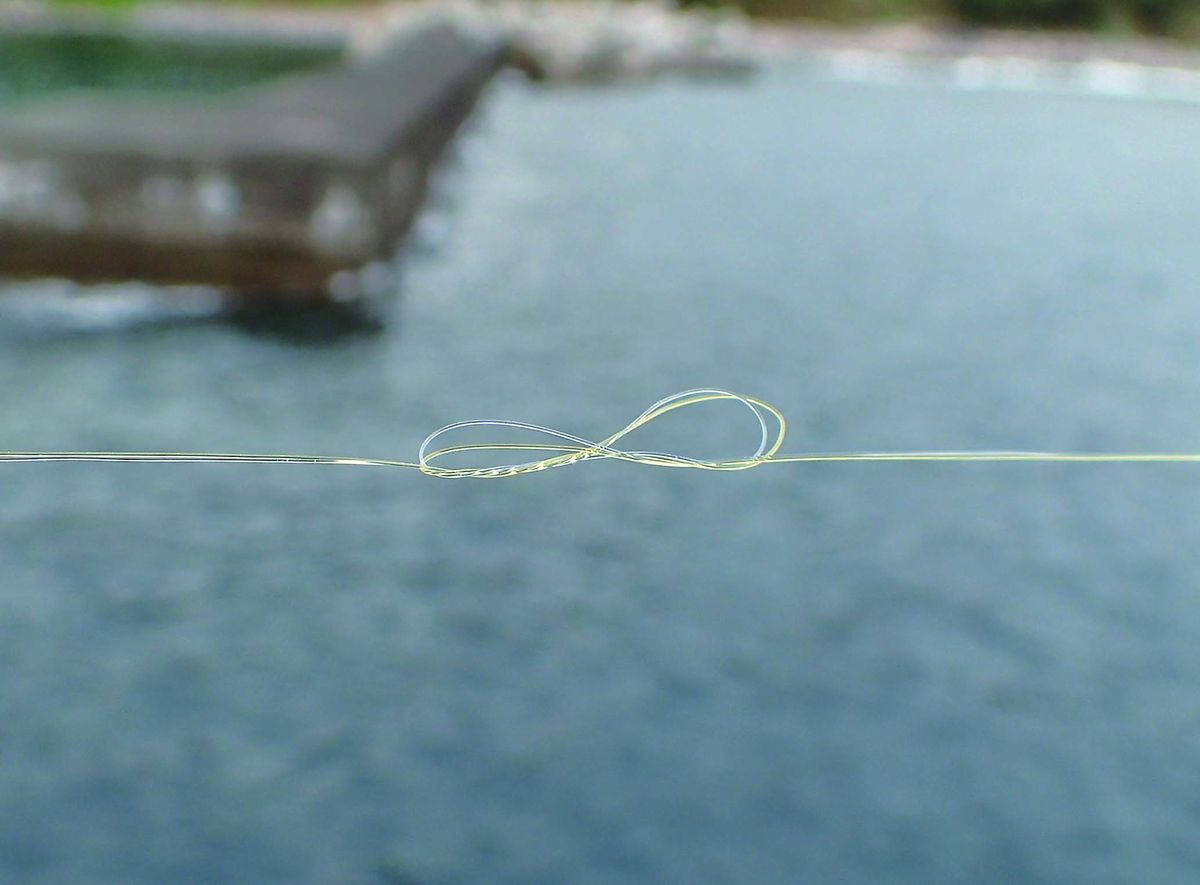

円錐ウキまわりのセットが終わったら、続けてミチイトの先にハリスを結ぶ。この作業もイトを地面に付けずに行なえると釣り場でトラブルがない。久保野さんはまず胸元のポケットに入れておいたスプールからハリスを切らずに引き出す ミチイトとハリスは1 ~ 2 回のひねりを入れた8 の字結びで接続する。あとで輪の中にスプールを通せるよう、まず長めにミチイトとハリスを左右から重ねて両端を保持する

ミチイトとハリスは1 ~ 2 回のひねりを入れた8 の字結びで接続する。あとで輪の中にスプールを通せるよう、まず長めにミチイトとハリスを左右から重ねて両端を保持する 両端を重ねて片方の手で押さえたら(写真では左手で押さえている)、もう片方の手を出来上がった輪の中に入れ、そのまま1 ~ 2 回ひねる

両端を重ねて片方の手で押さえたら(写真では左手で押さえている)、もう片方の手を出来上がった輪の中に入れ、そのまま1 ~ 2 回ひねる テンションを掛けて輪を保持しつつ、ひねりを入れている側の手でポケットのスプールを掴み、スプールごとハリスとミチイトの端を輪の中に通したらやや絞る

テンションを掛けて輪を保持しつつ、ひねりを入れている側の手でポケットのスプールを掴み、スプールごとハリスとミチイトの端を輪の中に通したらやや絞る スプールをポケットに戻したら、8の字に重ねたイトの両端を持って絞り込んでいく。途中で形が崩れないようにゆっくり作業すること

スプールをポケットに戻したら、8の字に重ねたイトの両端を持って絞り込んでいく。途中で形が崩れないようにゆっくり作業すること しっかり締め込んで余りをカットしたら、あとは必要な長さ分だけ(3mほどが標準的)スプールからハリスを引き出す。一連の作業で地面にイトを付けず、なおかつ無駄なくハリスを接続できる

しっかり締め込んで余りをカットしたら、あとは必要な長さ分だけ(3mほどが標準的)スプールからハリスを引き出す。一連の作業で地面にイトを付けず、なおかつ無駄なくハリスを接続できる ハリはひとまず同じ種類で3 サイズ(4、5、6 号/ 5、6、7 号など)を用意しておきたい。ちなみに、ハリスを呑まれても切られにくいクチブトメジナ用はフッキング優先でハリ先が少し開き、反対に呑まれると切られやすいオナガメジナ用は若干ハリ先がねむっている

ハリはひとまず同じ種類で3 サイズ(4、5、6 号/ 5、6、7 号など)を用意しておきたい。ちなみに、ハリスを呑まれても切られにくいクチブトメジナ用はフッキング優先でハリ先が少し開き、反対に呑まれると切られやすいオナガメジナ用は若干ハリ先がねむっている ハリは外掛け結び。ハリスは必ずミミの下側から出る状態にし、なおかつしっかりと締め込んでミミにぴたりと付いた状態にする

ハリは外掛け結び。ハリスは必ずミミの下側から出る状態にし、なおかつしっかりと締め込んでミミにぴたりと付いた状態にする

寄せエサの撒き方

ヒシャクは超重要アイテム

エサの準備とタックルのセットが済めばいよいよ釣り開始。寄せエサを撒き、仕掛けを投入し、さらに追加の寄せエサを撒いたら、固唾を飲んで(?)アタリを待つ。実際はエサとりを本命から離すための寄せエサも打つことが多い。

そのため、実はとても重要なアイテムがヒシャクだ。ヒシャクは安価なプラスチック製のものだと数百円で手に入るため、入門者ほどそちらを選んでしまいがち。だが、この使い勝手ひとつで釣りが大きく変わるのがウキフカセ釣り。メーカーの最上位モデルまでは行かなくとも、短すぎない70㎝ほどの柄で、一定の柔軟性(しなり)があるものを使いたい。また、海に落としてしまうなど、釣り場でヒシャクをなくしてしまうと全く釣りにならない。一軍でなくとも予備のヒシャクも必ず用意しておきたい。

寄せエサはヒシャクですくってからバッカンの壁に押し当ててすり切り状態にする。短すぎるヒシャクはこの時に腰を屈める必要があるので疲れやすく、また、しならないと飛距離やコントロール性が得られず思ったとおりの場所に投げられない。すると寄せエサと付けエサを同調させるという、この釣りの基本が上手くできなくなり、釣果も落ちてしまう。

そして、これからウキフカセ釣りを始めるなら、寄せエサはぜひロッドハンドと反対の手で投げられるように練習してみたい。ヒシャクの操作とサオの操作にタイムラグがなくなることで、よりスムーズに釣りを楽しめるようになるからだ。

エサ周りのアイテムはこのように釣り座にセット

エサ周りのアイテムはこのように釣り座にセット 壁に押し当てカップにすり切り状態にする

壁に押し当てカップにすり切り状態にする〇

壁に押し当てまとめたエサは投げやすい

壁に押し当てまとめたエサは投げやすい×

まとめないエサはコントロール性が悪い

まとめないエサはコントロール性が悪い サオとヒシャクを反対の手で扱えると釣りがよりスムーズにできる

サオとヒシャクを反対の手で扱えると釣りがよりスムーズにできる ↓オーバースローで投げる時はこのくらいの角度からスタート

↓オーバースローで投げる時はこのくらいの角度からスタート ビシッとこれくらいの角度でストップすると距離や方向をコントールしやすい

ビシッとこれくらいの角度でストップすると距離や方向をコントールしやすい 初めのうちは「寄せエサはこまめに撒く」のも大切なコツ。「入門者ほどウキに見入って寄せエサを切らせてしまいがちです。まずは意識的に継続して撒いてください」

初めのうちは「寄せエサはこまめに撒く」のも大切なコツ。「入門者ほどウキに見入って寄せエサを切らせてしまいがちです。まずは意識的に継続して撒いてください」仕掛けの回収法

ウキに反応がなければ仕掛けを回収するが、磯釣りではこの時に仕掛けを上手く掴めないケースがよく起きる。まずはウキが高い位置に来るイトの巻き過ぎに注意

ウキに反応がなければ仕掛けを回収するが、磯釣りではこの時に仕掛けを上手く掴めないケースがよく起きる。まずはウキが高い位置に来るイトの巻き過ぎに注意 仕掛けは「ウキの下のミチイトを掴む」つもりで回収する。海面のウキがサオ1 本分ほどまで近づいたら、そのままサオを起こし、目の高さくらいに飛ばしてきたウキの下のミチイトを掴む

仕掛けは「ウキの下のミチイトを掴む」つもりで回収する。海面のウキがサオ1 本分ほどまで近づいたら、そのままサオを起こし、目の高さくらいに飛ばしてきたウキの下のミチイトを掴む ミチイトを掴んだら、同時にサオ先を前に倒し、ウキの重さでハリスが手の中をスルスルと前に伸びるようにする。ハリがグローブに当たったら、リールを巻いて余分なタルミを取りエサを付け直す

ミチイトを掴んだら、同時にサオ先を前に倒し、ウキの重さでハリスが手の中をスルスルと前に伸びるようにする。ハリがグローブに当たったら、リールを巻いて余分なタルミを取りエサを付け直す付けエサのセット

ハリにはオキアミを付ける。まず親指の爪を使ってオキアミの尻尾をカット

ハリにはオキアミを付ける。まず親指の爪を使ってオキアミの尻尾をカット 尻尾からハリ先を入れたら、頭部までハリ先を通す。久保野さんが行なっている腹(脚)を外に向けて通す方法は、オキアミが反り返ることでハリから外れにくく、遠投にも向くといわれる。オキアミの形どおり腹を内に向ける付け方でもよいが、いずれの場合も大切なのは全体が丸くまとまること。なお、エサ取りが多い場合は目のある頭部は取ったほうがよい

尻尾からハリ先を入れたら、頭部までハリ先を通す。久保野さんが行なっている腹(脚)を外に向けて通す方法は、オキアミが反り返ることでハリから外れにくく、遠投にも向くといわれる。オキアミの形どおり腹を内に向ける付け方でもよいが、いずれの場合も大切なのは全体が丸くまとまること。なお、エサ取りが多い場合は目のある頭部は取ったほうがよい安全なキャスト法

キャストは風下側にロッドを倒して左右両側からできるようにする。その際、利き腕と反対側から投げる時は、ハリを摘まんだままある程度イトを張った状態を作り……

キャストは風下側にロッドを倒して左右両側からできるようにする。その際、利き腕と反対側から投げる時は、ハリを摘まんだままある程度イトを張った状態を作り…… 振り込む動作に合わせるようにしてハリを放すと、短いストロークでも安定したキャストがしやすい。なお、キャスト前には穂先にミチイトが絡んでいないかもよく確認する

振り込む動作に合わせるようにしてハリを放すと、短いストロークでも安定したキャストがしやすい。なお、キャスト前には穂先にミチイトが絡んでいないかもよく確認する魚を取り込む

タモは魚がしっかり見えてから手にする。それまでは焦らず魚を浮かせることに集中。完全に浮いた魚に対してまっすぐにタモを伸ばす

タモは魚がしっかり見えてから手にする。それまでは焦らず魚を浮かせることに集中。完全に浮いた魚に対してまっすぐにタモを伸ばす タモは下に向けるとスルスルと勢いよく伸びて行く。親指でサミングしてスピードをコントロールするのがコツ

タモは下に向けるとスルスルと勢いよく伸びて行く。親指でサミングしてスピードをコントロールするのがコツ また、タモは脇の下に挟んで身体に密着させることで安定させる。手だけで持ってタモで魚を追いかけるのが最も失敗しやすい

また、タモは脇の下に挟んで身体に密着させることで安定させる。手だけで持ってタモで魚を追いかけるのが最も失敗しやすい 35 ㎝ほどまでの魚を抜き上げる場合は、サオを水平な状態にして、魚の重さをまずサオのバット部分にしっかり乗せる

35 ㎝ほどまでの魚を抜き上げる場合は、サオを水平な状態にして、魚の重さをまずサオのバット部分にしっかり乗せる そのままサオ先を垂直より後ろには持っていかないつもりで、一気に魚を足の高さまで抜き上げる

そのままサオ先を垂直より後ろには持っていかないつもりで、一気に魚を足の高さまで抜き上げる今が始め時

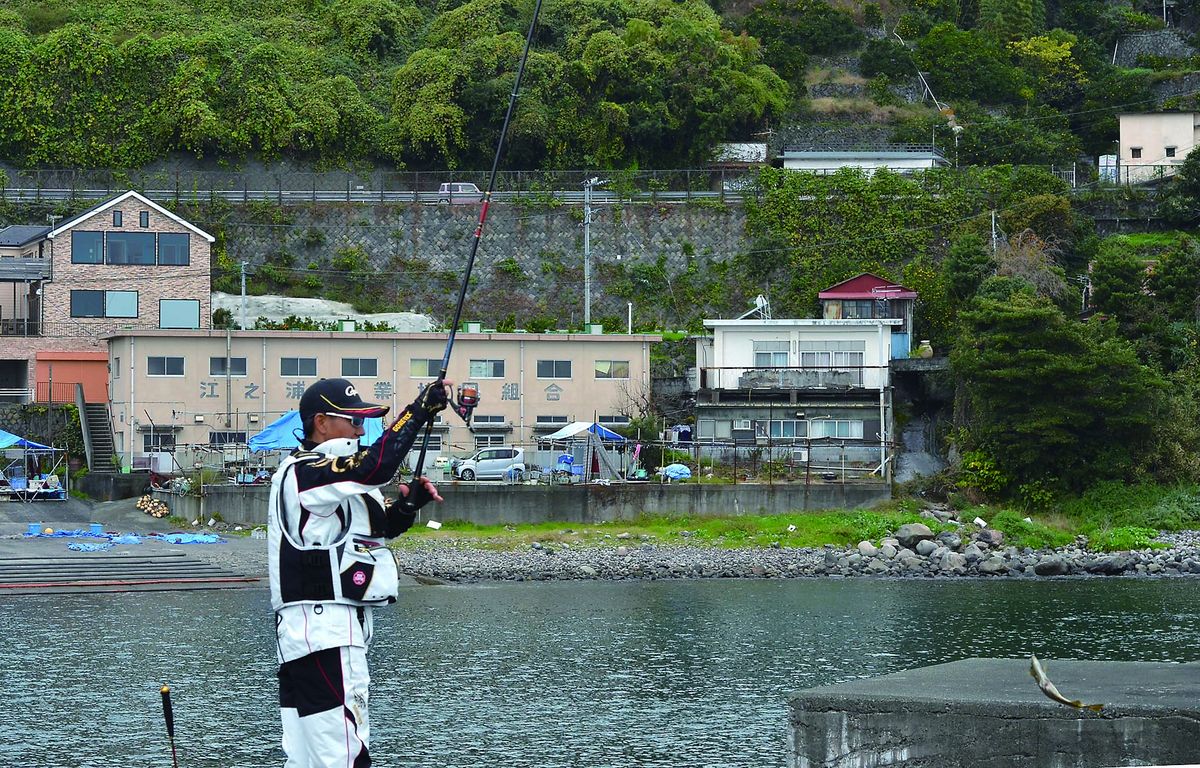

12月上旬、久保野さんがウキフカセ釣りで必要な一連の所作を実践してくれたのは、小田原のお店のすぐ裏にある江之浦港。釣りのできる手軽な堤防だが、冬場は40㎝クラスのクチブトメジナも毎年釣れている。「いろいろな釣り人が毎日来ている分、メジナもスレていて、かわいいサイズも多いですが、ウキフカセ釣りの楽しさをまず知るなら充分面白い。また、磯ほど複雑な潮の流れがない堤防で丁寧に釣りをしていると、むしろ磯に出た時には楽に釣りができます」と言うとおり、おすすめの入門釣り場の1つだ。

足場のよい堤防で投じたエサやウキの動きをよく観察しながら釣りをしておくと、魚が積極的にエサを食いにくる沖磯や地磯ではよりスムーズに魚が釣れる。まずは手近な堤防で、さらに磯場へと、ぜひこの釣りにチャレンジしてみてほしい。

なお、磯釣りは片付けも大切な釣りの一部。バッカンなどの汚れは最初に釣り場で水を汲んでしっかり洗い流し、帰宅後もかるく水洗いしてしっかり乾かすのがベスト。また、サオやリールをサビさせないように気を配りたい。久保野さんは真水で濡らしたタオルをジップロックに入れてロッドケースにしまっており、サオを畳む時にブランクとガイドを拭いてから収納している。そして、堤防でも磯でも、足もとにちらばった寄せエサなどは海水で忘れずに洗い流して釣りを終えるのがこの釣りのマナーだ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)