日本の河川には生物が海と川を行き来するのを阻害する構造物が多い。そのことは誰もが知っているものの、課題が山積みのまま具体的な改善がなかなか進んでいないのが現状だ。

安田陽一日大教授講演『安価で効果的な魚道の提案』より

つり人 まとめ

日本の河川には生物が海と川を行き来するのを阻害する構造物が多い。そのことは誰もが知っているものの、課題が山積みのまま具体的な改善がなかなか進んでいないのが現状だ。そうした中、「実践的で即効性も実績もある対策」を提案しているのが日本大学理工学部土木工学科環境水理研究室の安田陽一教授。2016年の大阪フィッシングショーの会場で行なわれた講演から、釣り人や漁協、水産行政の関係者も注目のアドバイスを紹介したい。

※この記事は『つり人』2016年5月号に掲載されたものを再編集しています

自然の川から学ぶこと

今回の講演は、平成28年2月5日(金)、大阪フィッシングショーの期間中にインテックスOSAKA6号館で実施されたもの。講演を主催したのは(公財)日本釣振興会の環境委員会。安田教授の提案が非常に具体的であり、全国の関係者にも知られるべきものであるということから、一般のほかにメディアや漁協関係者、行政関係者も招いて実施された。

安田教授の専門は水産学ではなく土木工学。その専門領域に立ったうえで、動植物の生態環境にも有効な河川整備、なかでも「魚道」と川のつながりを取り戻す方法を提案している。

講師の安田陽一教授。2000 年に「アメリカ土木学会(ASCE)水理学論文最高賞」。2005、2013 年には「ASCE 水理学討議論文最高賞」を受賞(同賞の2 度受賞は世界初)。著書に『技術者のための魚道ガイドライン』(コロナ社)、『水理学』(理工図書)、『写真で見る自然環境再生』(オーム社)等がある。生物の視点に立った「水工水理学」がモットー

講師の安田陽一教授。2000 年に「アメリカ土木学会(ASCE)水理学論文最高賞」。2005、2013 年には「ASCE 水理学討議論文最高賞」を受賞(同賞の2 度受賞は世界初)。著書に『技術者のための魚道ガイドライン』(コロナ社)、『水理学』(理工図書)、『写真で見る自然環境再生』(オーム社)等がある。生物の視点に立った「水工水理学」がモットー 今回の講演を主催した日本釣振興会・環境委員会委員長で小社会長の鈴木康友。「アユがいる川には釣り人が戻る」ことから安田教授の実績に注目。来場者に講演会で得られた情報の幅広い発信をお願いした

今回の講演を主催した日本釣振興会・環境委員会委員長で小社会長の鈴木康友。「アユがいる川には釣り人が戻る」ことから安田教授の実績に注目。来場者に講演会で得られた情報の幅広い発信をお願いした 会場には一般の釣り人のほかに漁協や水産庁の関係者も訪れた

会場には一般の釣り人のほかに漁協や水産庁の関係者も訪れた講演では直接「魚道」に関わる事例を紹介する前に、「そもそも川はどんな状態が望ましいのか? 今はどんな問題が起きているのか?」を知っておいてもらいたいという趣旨から、自然河道と整備された河道との違い、川の中に「いろいろな流れを作ることの大切さ」などについても基本的な説明が行なわれた。

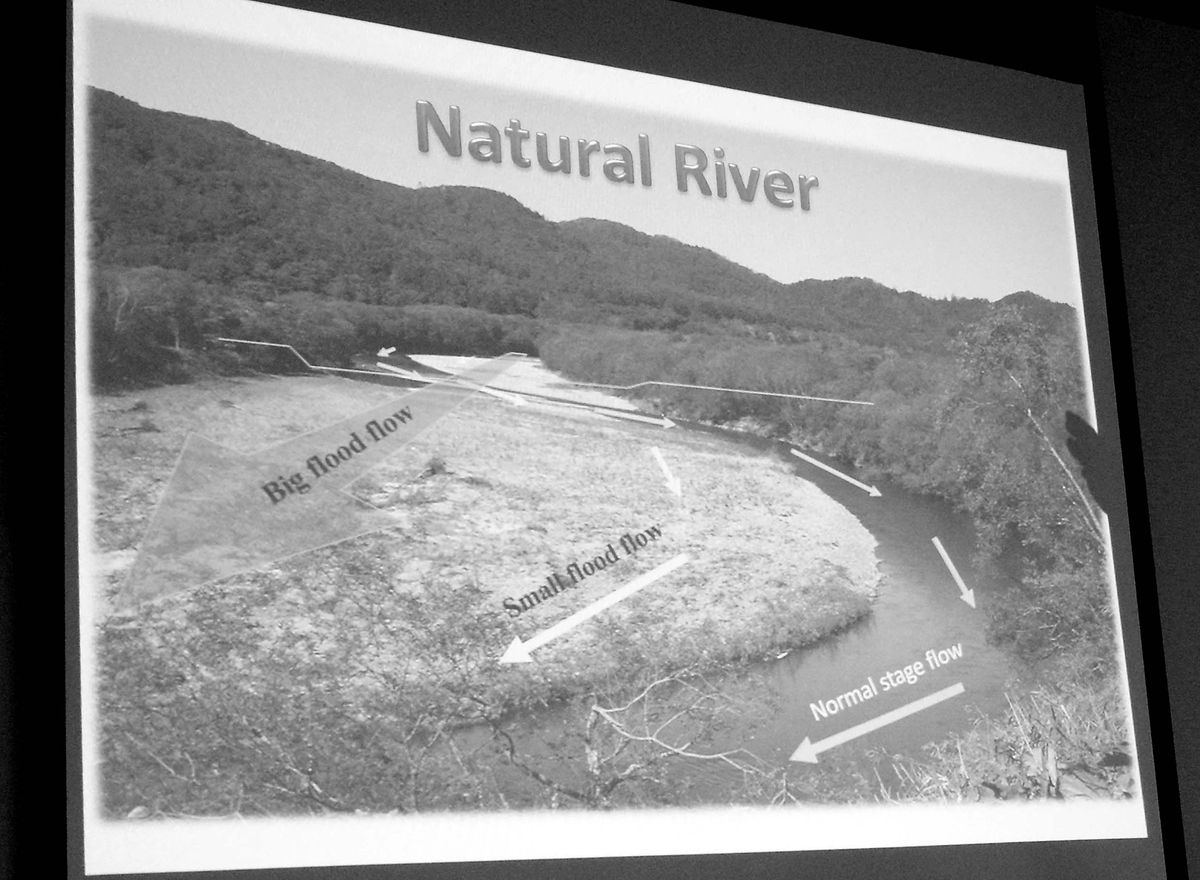

最初に説明されたのが自然のままに流れている川(自然河道)の特徴。自然のままに流れる川は流路に蛇行がある。そして、蛇行のカーブの内側は、川面と比較的高低差が少ない状態で洲になっており、洪水などの増水時にはあふれ出た流れがこの洲に三次元的に広がることで流れが分散される。中小規模の洪水時には洲の一部が冠水し、流量がさらに増加すると河道全体で流れるようになり流路が直線的になる。このことによって、河道内で過度な堆積や浸食が軽減されるようになり、洪水から平水に戻った時には、瀬と淵の形成を伴った多様な流れができるようになる。河道に過度な浸食および堆積が起きないことは、水生生物にとっての生息・産卵環境の保全にもよい。

北海道の川に残る自然に蛇行する流れ(元画像は流域生態研究所からの提供資料)。川と高低差がなく樹木も茂っていない洲(中州)が重要な役割を果たす

北海道の川に残る自然に蛇行する流れ(元画像は流域生態研究所からの提供資料)。川と高低差がなく樹木も茂っていない洲(中州)が重要な役割を果たす一方、これまでの日本の川で行なわれてきたほとんどの河道整備は、これと違う排水能力の向上を基本にしている。河川を蛇行河道から直線河道に変えるもので、さらには河川の断面も床固め工などに見られるように複断面化される。

洲を残していない河道は増水時に流れが広がりにくく一定の岸や川底に集中する。すると河岸浸食が起きやすくなるためそれを防ぐ護岸工事が必要になり、また、現在多くの川で問題になっている河床低下も起きやすくなる。

魚道整備による水生生物の移動可能な環境改善の例

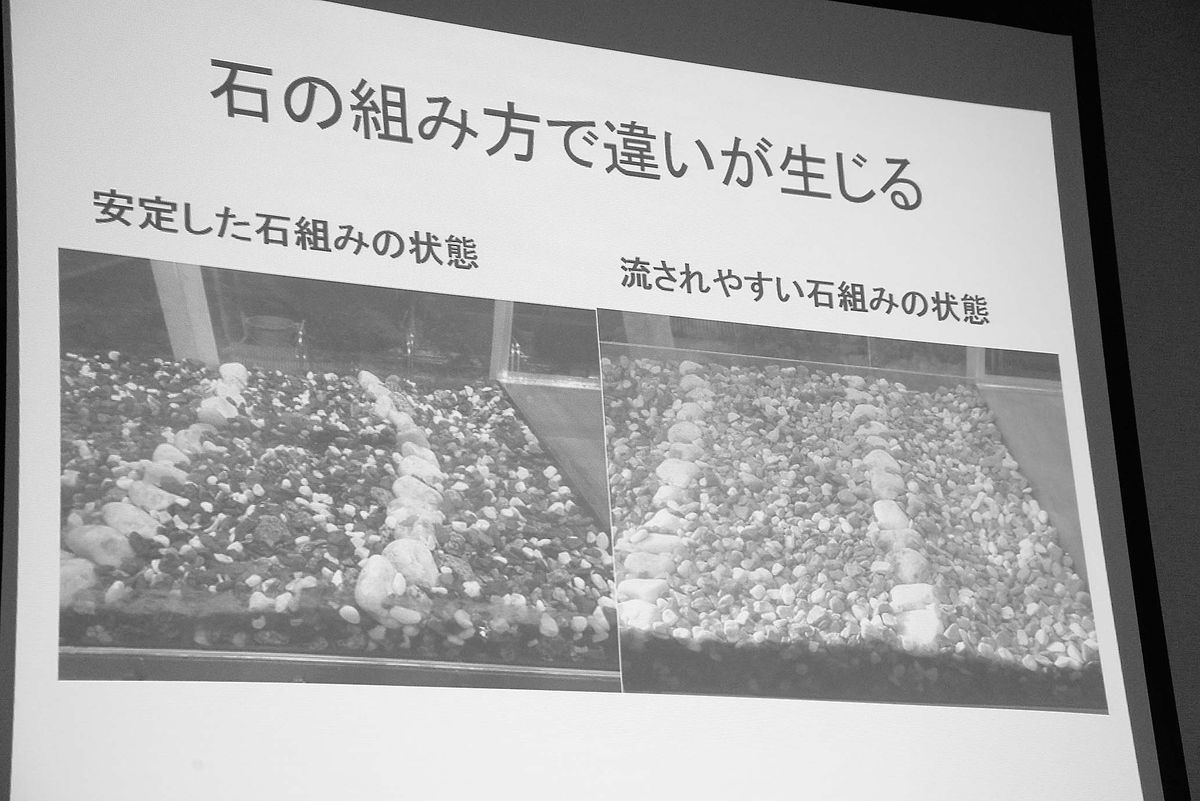

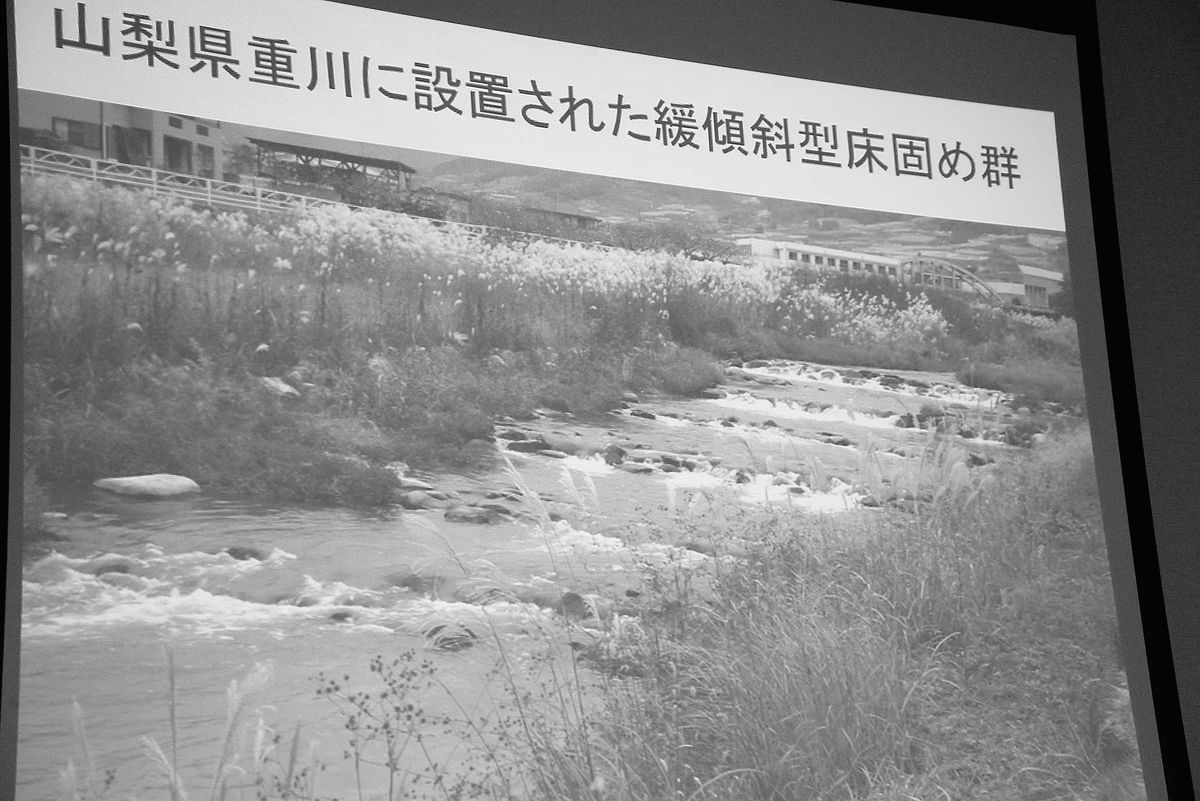

講演はこのあと、治水・利水・防災の目的から、落差構造物が設置されている川での水生生物の移動環境に配慮した魚道整備の例を紹介。山梨県の重川に設置された緩傾斜路を例に、礫を使って効果的な石組み帯を作ることで、洪水流によって崩壊することのない水生生物の移動環境も確保する河道整備ができることが紹介された。効果のある石組み帯を作るには専門的な設計が不可欠。土木工学の知見が必要なことは言うまでもない。

複断面化した流れに礫を入れ緩傾斜型床固めを実施した山梨県重川の事例も紹介。段差が解消され流れが緩くなることで魚のソ上が可能になるが、効果的な礫の入れ方には専門の知見が必要になる

複断面化した流れに礫を入れ緩傾斜型床固めを実施した山梨県重川の事例も紹介。段差が解消され流れが緩くなることで魚のソ上が可能になるが、効果的な礫の入れ方には専門の知見が必要になるそして講演は熊本県の球磨川下流部、神奈川県の帷か たびら子川、北海道のチエンベツ川、山梨県大武川、岡山県の高梁川、北海道の円山川、東京の多摩川など、日本の各地で実施され効果を上げた魚道の改善策の紹介に移っていった。

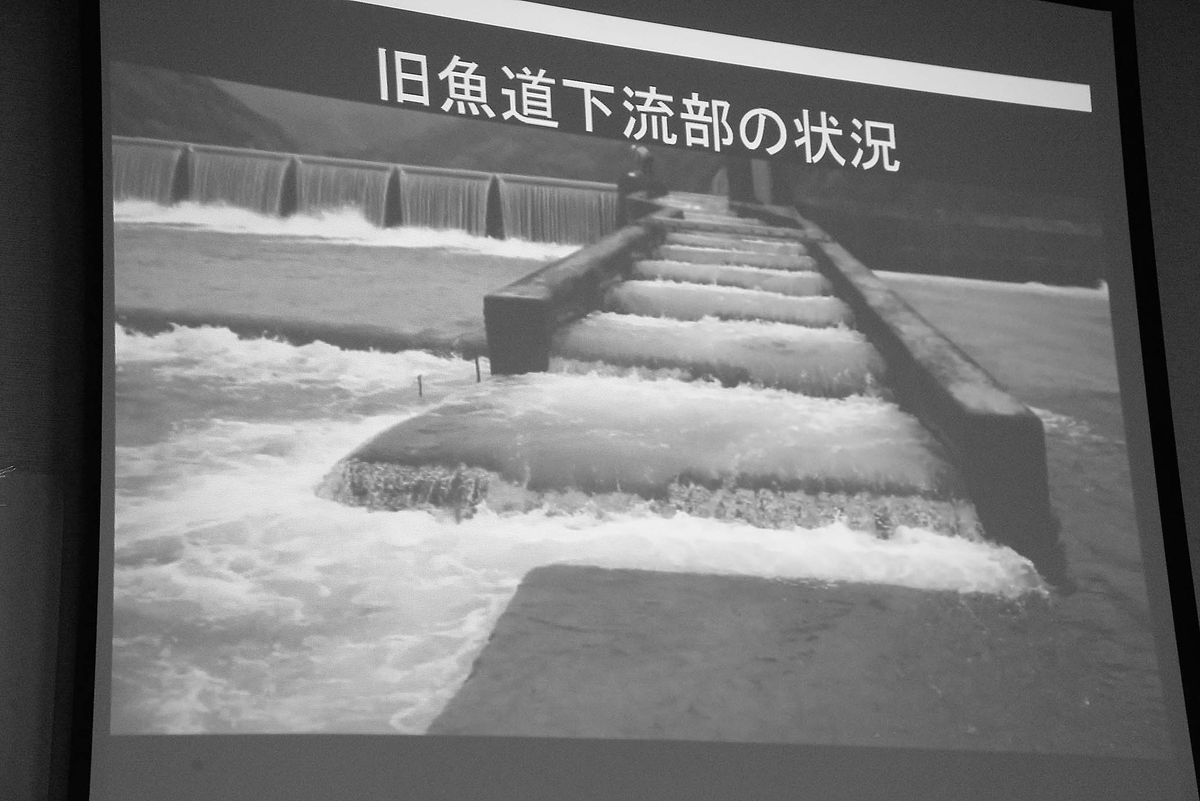

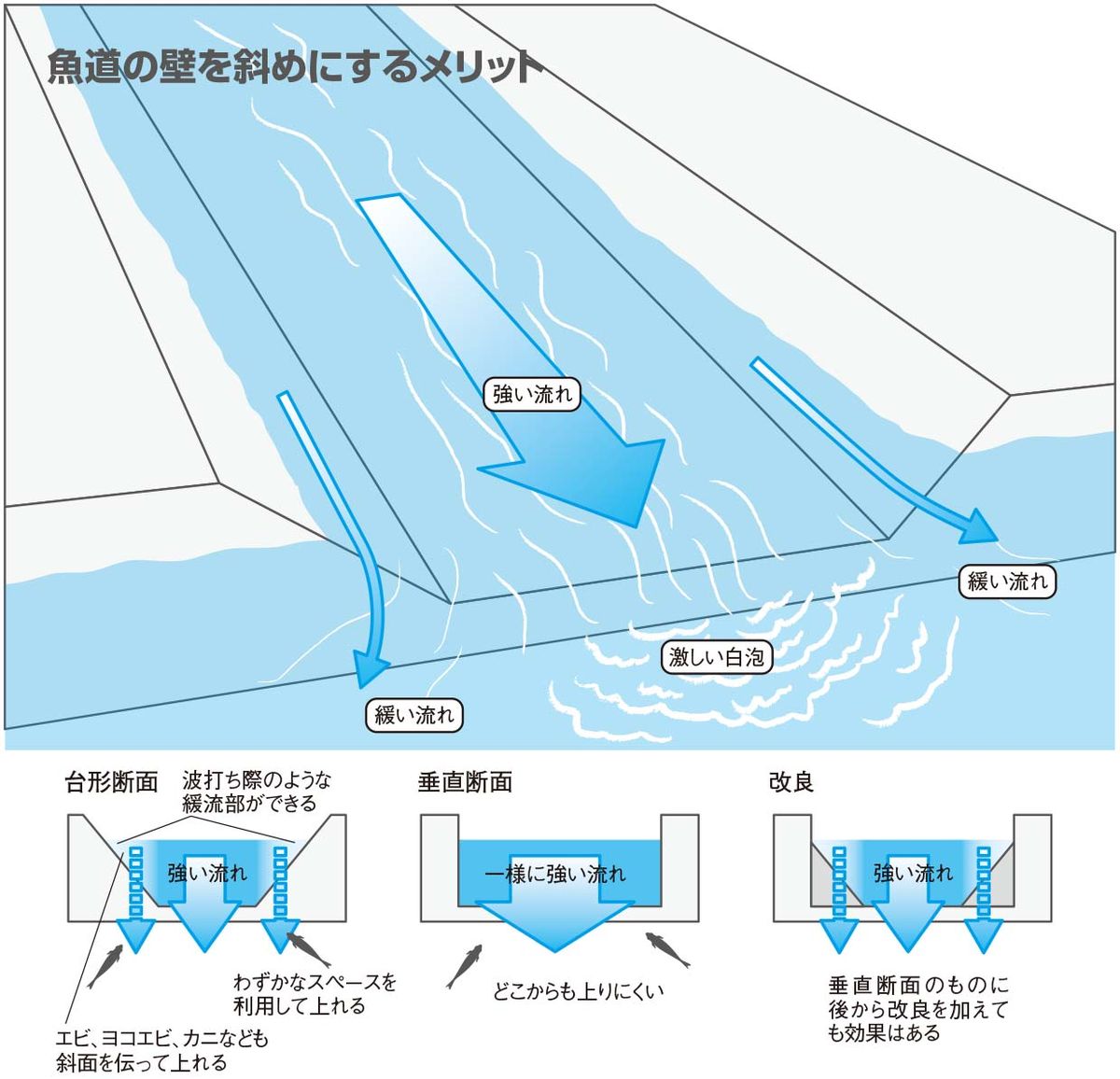

安田教授が改善に関わった各地の事例に共通しているのは「緩い流れを確保する」という発想。その具体例がユニークだ。いくつかの例があるが、分かりやすいものの1つが「魚道の側面を垂直でなく緩く斜めに傾斜を付けたものにする」というもの。これだけで実は魚道の中に緩流部が出来上がり、それまで多くの魚が利用不能だったような魚道も上れるようになる。さらに、このような工事を行なった魚道は、軟水でカルシウムが少ない日本の川では魚類のエサとして不可欠なエビやヨコエビ、産卵のために河川をソ上したり降下したりする必要のあるモクズガニなどほかの水生生物も利用できるようになることが確認されている。しかも「側面の傾斜が45度以上だと鳥が立っていられません。そのため魚道のすぐ脇で捕食者が待機しているというお馴染みの光景の対策にも有効です」という。

天然アユがソ上すれば釣り場は自然と盛り上がる。安田教授の実践する方法はコストも安く各地の川でも導入しやすいはずだ

天然アユがソ上すれば釣り場は自然と盛り上がる。安田教授の実践する方法はコストも安く各地の川でも導入しやすいはずだまた、現在の日本の川では中央にスリットが入ったタイプの堰もよく見られるが、このような堰は一見すると川を完全にふさいでいないようでいて、実際は流れが1ヵ所に集中することで速くなり水生生物の移動を阻害する。そのような場合の対策として、円柱状の構造物をスリットの下流に置くことで水の勢いを減らし、緩い流れを作ることが対策になる例も紹介された。

アユのソ上促進に実績。土嚢や単管パイプで作れる簡易魚道

多摩川にある日野用水堰や調布堰での事例をもとに詳しく紹介されたのは、簡易魚道の設置による天然アユのソ上環境の改善例。前提として、簡易魚道の設置は対処療法的なものであり、恒久的に河川環境をよくするには堰なり魚道なりの全面的な改修が必要との前置きはなされたが、それでも低コストで着実に成果を得られる有用な方法として会場でもひときわ注目を集めた。

球磨川下流部の遙拝頭首工に設置されていた魚道。このような魚道の側面を改良するだけでも魚にとって大幅にソ上がしやすいものに変えられる(イラスト参照)

球磨川下流部の遙拝頭首工に設置されていた魚道。このような魚道の側面を改良するだけでも魚にとって大幅にソ上がしやすいものに変えられる(イラスト参照)

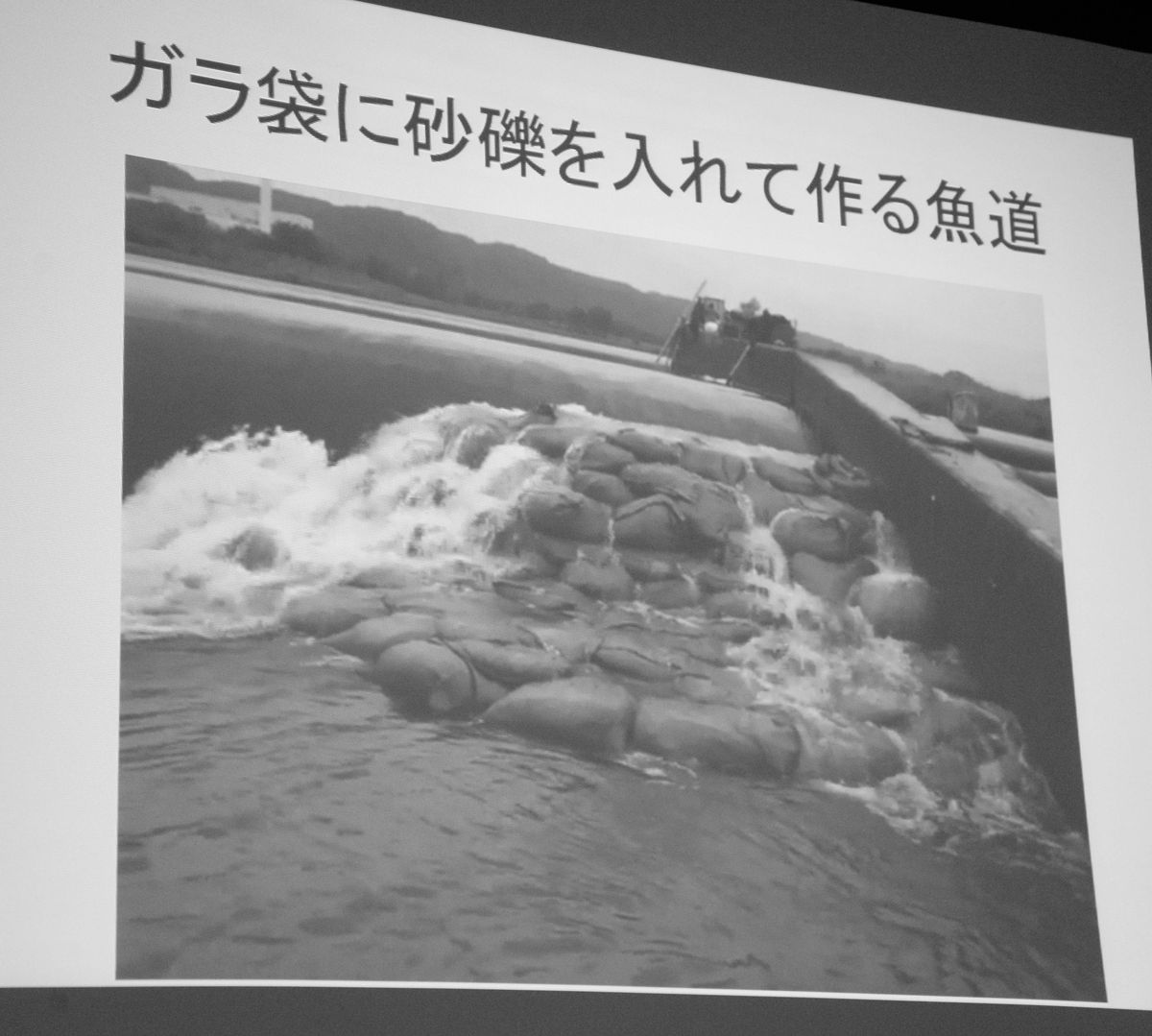

多摩川の日野用水堰に土嚢を利用して設置された簡易魚道

多摩川の日野用水堰に土嚢を利用して設置された簡易魚道 2015年の多摩川では東京都による試験的な天然アユの汲み上げが行なわれた。実際には相当な労力が必要な作業であり、簡易魚道のような即効性のある解決策への期待は高い

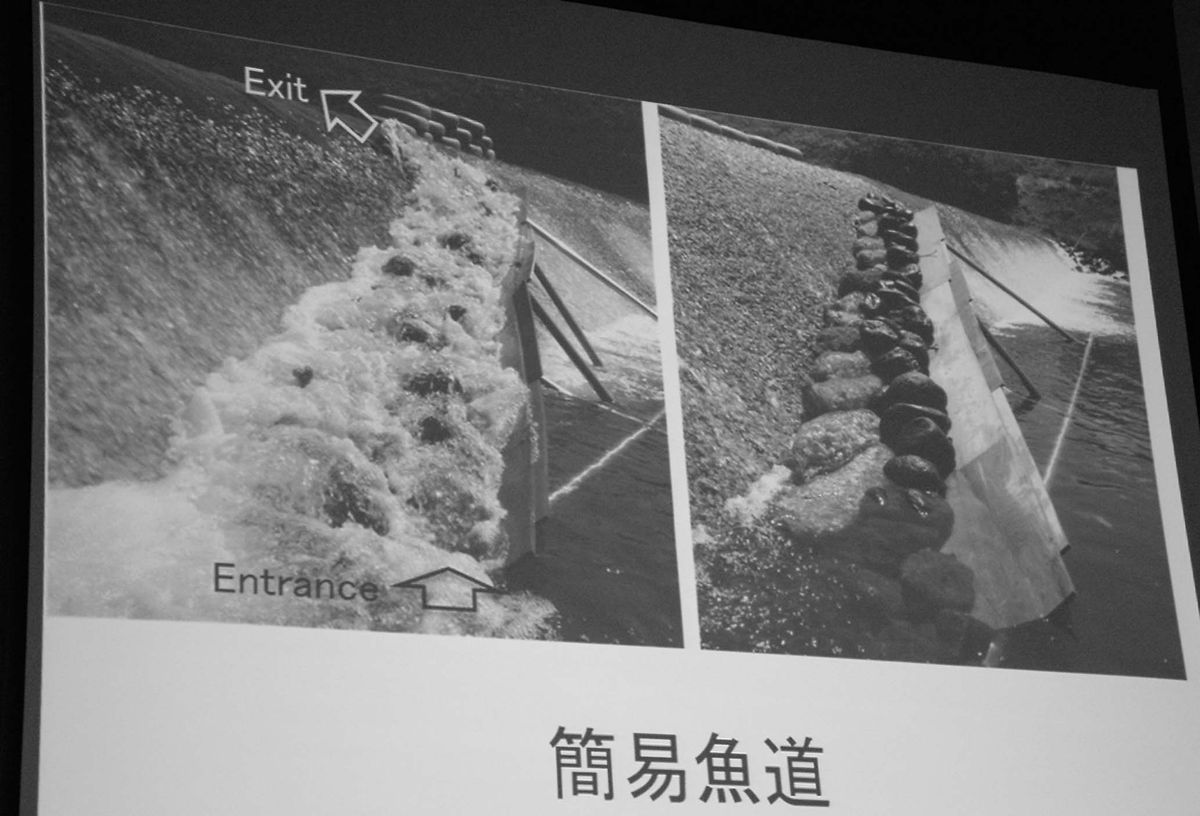

2015年の多摩川では東京都による試験的な天然アユの汲み上げが行なわれた。実際には相当な労力が必要な作業であり、簡易魚道のような即効性のある解決策への期待は高い 固定堰の端に設置する簡易魚道はいろいろな材料で作れる。このスライドで紹介されているものは板で作ったスロープに蛇籠と大きな石を配置して上から水を導入して魚道にしている

固定堰の端に設置する簡易魚道はいろいろな材料で作れる。このスライドで紹介されているものは板で作ったスロープに蛇籠と大きな石を配置して上から水を導入して魚道にしている中流部の日野用水堰で実施されたのは堰の近くでまず土嚢を作成し、その土嚢を横方向に長く続いている高さ1・3mの固定堰の端の一部に積み上げるというもの。するとそれまでは固定堰の下に滞留する傾向のあったアユが、土嚢の積み上げによって出来た傾斜の緩い流路を使って4 時間に1343尾ソ上した。

また、下流部の調布堰では単管パイプと蛇籠を使用。2つの材料を使ってハシゴ状の構造物(簡易魚道)を組み、同じように固定堰の端に設置すると、それまで1尾もソ上できていなかった場所で、12時間で1万8000尾のアユがソ上するほどの効果が上がった。

現在、法律により河川に恒久的な構造物を設置することは難しいため、これらの簡易魚道は一定期間のうちに撤去する必要があるといった制限があるが、「たとえばアユのソ上時期にのみ実施するだけでも効果が得られる」と安田教授。

講演会の終了にあたっては、こうした具体的な取り組みの例をより多くの内水面漁業関係者に知ってもらいたい、今回の講演を聞いた人に周囲に積極的に伝えてもらいたいと、主催者から会場の出席者に改めてお願いもなされた。

今後の発展を大いに期待したい。

2017/3/25

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)