本誌ではこれまでに河川環境の健全さがウナギの生息に欠かせないことをお伝えしてきた。そうした中、ウナギ研究の最前線でも、ようやく川の重要性に光が当たりつつある。

川と海を往来するウナギ。なかでも産卵を担う親ウナギにとっては、川での生活史が一生の中で欠かせないことが明らかになってきている(写真:海部健三)

ウナギこそ環境指標魚

浦壮一郎◎レポート

熊本県の球磨川では荒瀬ダムの撤去にともない、河口部でウナギの漁獲復活が伝えられるなど、本誌ではこれまでに河川環境の健全さがウナギの生息に欠かせないことをお伝えしてきた。そうした中、ウナギ研究の最前線でも、ようやく川の重要性に光が当たりつつある。

※この記事は『つり人』2016年9月号に掲載されたものを再編集しています

天然魚に欠かせない川での生活

2013年2月、環境省は絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト(以下・レッドリスト)を発表し、ニホンウナギを絶滅危惧IB類に指定した。IB類とは近い将来絶滅する危険性が高い種であり、ほかにイトウやアカメ、アマミノクロウサギ、イヌワシなどが名を連ねる。IB類の上はIA類があるだけであり、ニホンウナギの置かれた現状が厳しいことが分かる。環境省のレッドリスト以外にも、2014年6月にはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにもニホンウナギが絶滅危惧種として指定された。ニホンウナギの減少はもはや国内ばかりでなく、国際的な関心事ということになる。

国内のニホンウナギ(食用サイズ)の漁獲高は1961年の3387トンをピークに減少し続け、2010年には286トン、2013年には165トンにまで落ち込んだ。このまま減り続ければ、いずれは捕獲および出荷停止も現実味を帯びてくる。

なぜウナギは少なくなったのか?環境省が絶滅危惧種に指定する際の調査では、産卵場である西マリアナ海嶺で13個体のニホンウナギが捕獲されているが、そのすべてにおいて、河川に生息していた証拠となる淡水履歴または汽水履歴が確認されたという。これは何を意味するのか?

ニホンウナギには一生を海で過ごすものと、川へソ上するものとがいるといわれる。先の結果からは、そのうち河川ソ上型の個体が、産卵に大きく寄与している可能性が考えられる。あるいは、海で一生を過ごすとされる個体(海で捕獲される成魚)も、実は河川との関係があるのではないかと想像できる。ウナギの生態というと、海での大回遊や、遠くマリアナ海溝での産卵といった話題がもっぱら社会的なニュースになってきたが、ニホンウナギ減少の問題を考える時、もはや河川環境に目を向けることが不可欠なことが明らかになってきたのだ。

ニホンウナギの数に影響を与える原因として考えられるのは3つ。「海洋環境」と「漁獲」、そして「河川環境」である。

まず海洋環境についてだが、ニホンウナギの研究は当初どこで産卵しているのか、その特定が最重要課題であったことも関係し、海洋調査が中心だった。産卵場所が西マリアナ海嶺付近だと特定されたのは1992年。実際に卵が捕獲されたのが2009年。つい最近のことである。

西マリアナ海嶺で産卵、ふ化した子どもはレプトセファルスと呼ばれる柳の葉のような独特な形で浮遊する。遊泳力は乏しく、海流によって成育場である東アジア、日本沿岸まで運ばれてくるのだ。

次に漁獲の影響については、シラスウナギの捕獲に注目が集まっていた。海流に流されながら成長したレプトセファルスはシラスウナギとなって日本沿岸に近づき、これから川へとソ上しようというときに河口で人間に捕獲される。

ご存じのように、国内で盛んに行なわれているウナギの養殖は、このシラスウナギを成長させたもの。人工ふ化されたシラスウナギの利用はまだ商業化されていないため、養殖ウナギとはいえもとはすべて天然なのだ。そのシラスウナギを捕りすぎれば当然、河川にソ上するニホンウナギが減少することになる。

このためウナギの激減、その最大の原因とされたのがシラスウナギの漁獲、乱獲であり、現在でもそう信じて疑わない人は多いようである。

産卵生態の研究と飼育(いわゆる完全養殖)の研究が注目されてきたのに対し、保全や持続的利用のための研究はあまり行なわれてこなかった。そうした中で、河川における調査も充分とはいえない状況だった。

本来ならニホンウナギの成育場である河川は重要視されるべきだが、多くの部分で手つかずに近い状況だったという。しかし、産卵に寄与するニホンウナギの多くが河川にソ上することが分かると、ようやくその重要性が語られるようになる。ニホンウナギを激減させた原因は河川にあるのではないか、ということだ。

異色の経歴を持つウナギ研究者

河川環境との関係を全国規模で調査してきた研究者のひとりが、中央大学法学部の海部健三准教授(保全生態学・農学博士)である。

中央大学法学部准教授の海部健三さん。専門は保全生態学。IUCN(国際自然保護連合)種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループのメンバーで、平成26 年度・平成27 年度環境省ニホンウナギ保全方策検討委託業務では研究代表者も務める。著書に「わたしのウナギ研究」(さ・え・ら書房)、「うな丼の未来ーウナギの持続的利用は可能か」(青土社 共著)、「ウナギの保全生態学」(共立出版)など

中央大学法学部准教授の海部健三さん。専門は保全生態学。IUCN(国際自然保護連合)種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループのメンバーで、平成26 年度・平成27 年度環境省ニホンウナギ保全方策検討委託業務では研究代表者も務める。著書に「わたしのウナギ研究」(さ・え・ら書房)、「うな丼の未来ーウナギの持続的利用は可能か」(青土社 共著)、「ウナギの保全生態学」(共立出版)など海部さんは一橋大学社会学部を卒業後、生物の教員を志し東京水産大学(現東京海洋大学)へ入学。のちに農学博士に転じたという異色の経歴を持つ。

ウナギの研究は東京大学大気海洋研究所の塚本勝巳教授(当時・現日本大学生物資源科学部教授)に勧められたことに始まり、保全生態学については、元東京大学教授で現在中央大学の鷲谷いづみ教授に教えを受けて現在に至る。

ニホンウナギと河川との関係を研究することになった最初の舞台は岡山県の児島湾に注ぐ旭川。ここでおよそ3年間、地元の行政や漁業者らとの調整のうえ、ウナギの生態を研究し続けた。現在は環境省の委託事業(『ニホンウナギ保全方策検討委託業務』)にも携わり、調査を継続している。そしてようやく河川環境の変化とウナギの減少、その関係が見えてきた段階だ。同時に、増殖のヒントも河川にあるといえそうなのだ。

ようやく注目され始めた河川環境の重要性

ウナギは成長するごとにレプトセファルス、シラスウナギ、黄ウナギ、銀ウナギと呼び分けられる。我々が食べる「うな重」や「蒲焼き」になるのは黄ウナギ。シラスウナギから成長したばかりの若くて小さな個体(幼魚)も便宜上黄ウナギに含まれる。銀ウナギは産卵のために川を下る親魚だと考えてよいだろう 。

海部さんの旭川での調査対象は主に黄ウナギ。特に若い黄ウナギがどこで暮らしているのかが注目された。どんな生き物でも若い個体が生息できなければ種の存続が維持できない。裏を返せば若い個体が成長できる環境を守ることで、ウナギの減少に歯止めを掛けることができるからだ。

先にも述べたが、ウナギは河川へソ上して成長するものと、河川へ入らず海で一生を暮らすものとがいるといわれてきた。ところが、旭川で若い個体が確認されたのは河口から上流数㎞の地点。汽水と淡水の境界を含む河川下流部だった。シラスウナギから黄ウナギへ成長した個体は一旦河川に入り、下流部で暮らしたのちに上流へソ上、または児島湾へ戻ることが分かったという。いずれにしても若い黄ウナギにとって最も重要なのは河川下流部の環境だということ。よって下流部の環境を保全(再生)することがウナギの減少を食い止めるうえで有効な手立てとして見えてきた。もちろん、旭川の事例だけですべてを語ることはできない。また仮に下流部の環境が保全されても、その後の生息場所が失われては意味がない。そこで、全国規模の調査が重要になってくる。

実はこうした視点に立った調査研究がすでに2年にわたって実施されている。海部さんが代表研究者として加わっている前述の環境省からの委託業務がそれで、平成26年度および平成27年度の2度の調査が終了。その報告書が公表されている。それが実に興味深い内容なのである。 つい最近まで、ニホンウナギの減少要因として強調されていたのは『乱獲』だった。特にシラスウナギの獲りすぎによる影響が最有力とされた。この説に対し、海部さんは疑問を投げかける。

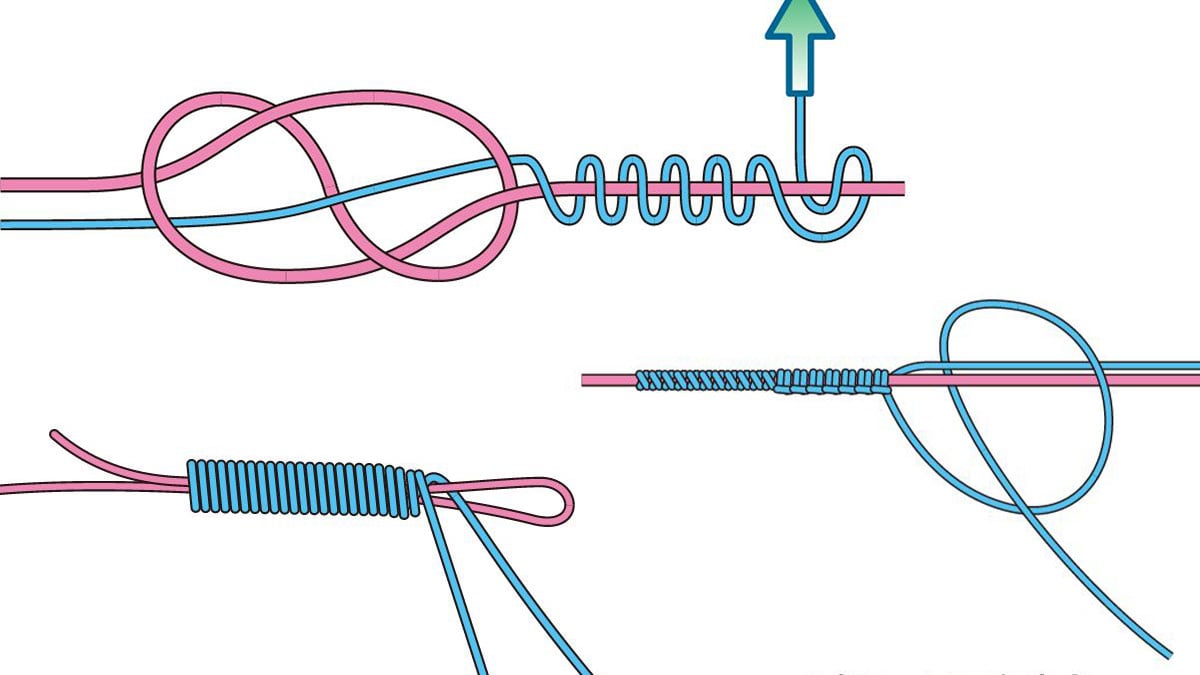

「河川の調査を行なって思ったのは、本当に(シラスウナギの)獲りすぎでニホンウナギが減っているのか、という疑問です。もちろん、獲りすぎも減少の原因になるとは思いますが、川を見ていると河川横断構造物も大きな問題のひとつだろうと考えるようになります。(ニホンウナギにとっては川を)ソ上できなければ生息域として一切使えないわけですから。巨大なダムだけでなく、小規模な構造物でも連続すれば相当な影響が出るはずです」

ダムなど河川横断構造物がウナギの生息に影響することは、研究結果が出ずとも想像することは容易だ。本誌でも熊本県の球磨川荒瀬ダムのゲート開放および撤去が始まってから、河口付近の藻場が回復してウナギの漁獲が復活したという報告があるといったことをこれまでに紹介してきたが、まずは学術的見地により河川の連続性を保つことの重要さが明文化されたことの意義を評価したい。そして河川ごとに報告書の詳細を見てゆくと、何が問題なのか見えてくることになるのである。

利根川に見るウナギ減少の要因

分かりやすい事例として利根川を参考にしてみる。平成27年度のニホンウナギ保全方策検討委託業務報告書によれば、利根川では利根川河口堰下流部、同河口堰上流から利根大堰まで、利根大堰から綾戸ダム、さらにその上流でニホンウナギの採集を試みている。

得られたサンプルは計79個体。漁協による放流もあるため、耳石の酸素・炭素安定同位体比を分析することにより、放流と天然加入(天然ソ上)をそれぞれ判別。また18個体は採集調査により得られ(調査員による採集)、61個体は漁協から入手したものである。なお18個体の内の14個体は利根川河口堰下流、4個体は支流・根木名川で採集したものだ(根木名川は千葉県成田市に位置するごく小さな支流。利根川河口堰よりは上流となるが、利根大堰の遙か下流に位置する)。

結果的に採集調査では河口堰下流で14個体が得られ、そのうち13個体が天然、1個体が放流だった。根木名川の4個体はすべて天然だったという。ただし採集調査で得られた個体はすべて利根大堰より下流。上流では採集できていないのが気になるところ。利根大堰が何らかの障害になっている可能性もあるが、漁協から得たサンプルには利根大堰を越えた個体も確認されている。

漁協から入手した61個体の内訳は、霞ヶ浦が34個体(50%が天然)、支流の烏川水系が23個体(77%が天然)、綾戸ダム上流の薄根川・赤谷川が4個体(すべて放流)。烏川は利根大堰上流部に合流する支流のため、同水系のウナギは利根大堰を越えたものと考えられる。

また、綾戸ダム上流域の支流で確認された4個体はニホンウナギではなくヨーロッパウナギだった。年齢は18~23歳で、およそ20年前に放流されたウナギの中に、ヨーロッパウナギが混在していた可能性があるという。そして天然の個体は確認されていない。

こうした結果から報告書では、利根川におけるニホンウナギの天然加入個体の分布について、次のように総括している。

『ニホンウナギは利根川河口堰、常陸川水門、利根大堰をそれぞれ通過して上流方向へある程度遡上しているものと推察される。(中略)一方、綾戸ダムよりも上流の利根川支流の薄根川・赤谷川において採集された4個体はすべてヨーロッパウナギであることが確認された。(中略)綾戸ダムを含む計5基の河川横断構造物を通過する必要があるため、上流域へのアクセスが困難になっている』

綾戸ダムは右岸側に魚道を有するものの、ウナギを含む魚類がその下流側入口を見つけることは難しく、たとえばサクラマスなどもダム堤直下で右往左往する姿がたびたび確認されている。ニホンウナギにとっても、利根川水系において最も増殖の障害になっているのはダムといえるような結果が得られているわけだ。

また、他にも九州や東海地方を含む全国6つの河川(平成27年度の調査は利根川を含む全7河川で実施)を調査した総括としては、次のように結んでいる。

『ニホンウナギの個体数密度と相関を持つ環境要因として、河口からの距離の他、河川横断構造物の積算の高さが示された。このことは、下流から上流に向かい河川横断構造物の積算の高さが高くなればなるほど、個体数密度が減少することを意味している。河川横断構造物の中にはニホンウナギの遡上が困難なものもあり、それがニホンウナギの個体数密度に影響を与えていると考えられる。このため、海域から天然加入したニホンウナギの個体が河川を遡上して生息域を広げるためには、海からの進入のしやすさ、言い換えれば、海と川のつながりが確保されることが重要であると考えられる』

報告書はニホンウナギの減少、その原因のひとつとして河川横断構造物、つまりはダム等の問題を指摘しており、間接的に個体数を増やすためのヒントを提示しているといえる。河口堰、頭首工、貯水ダム、砂防ダムなど、これら河川横断構造物が障害とならずニホンウナギの移動が容易になれば、生息域が広がることで減少に歯止めを掛けられるからだ。そのために何をすればいいのか、何ができるのかが重要になってくる。

岡山県の百間川の河口堰(写真 海部健三)

岡山県の百間川の河口堰(写真 海部健三) 静岡県の坂口谷川の落差工(写真 海部健三)

静岡県の坂口谷川の落差工(写真 海部健三) 静岡県青野川の農業用水取水堰(写真 海部健三)

静岡県青野川の農業用水取水堰(写真 海部健三)単純でないウナギ資源回復のための河川環境回復

河川横断構造物がニホンウナギ減少の一因であることは分かった。しかし堰(魚道)の改修だけでウナギが増えるわけではない。多様な環境が存在する水域がウナギにとって不可欠だからだ。報告書は次のようにも指摘している。

利根川の綾戸堰堤。魚道が設置されてはいるが実際は機能しておらず、ヤマメやサクラマスが堰の下で滞留しているようすが実際に観察されている。ニホンウナギの調査でも堰堤より上流では天然ウナギは確認できなかった

利根川の綾戸堰堤。魚道が設置されてはいるが実際は機能しておらず、ヤマメやサクラマスが堰の下で滞留しているようすが実際に観察されている。ニホンウナギの調査でも堰堤より上流では天然ウナギは確認できなかった『ニホンウナギは大礫、巨礫、コンクリートブロック、植生、枯れ葉等の堆積物などを隠れ場所として利用しており、それらの大礫や巨礫の隙間は砂泥に埋まっておらず、間隙がある浮き石であった。(中略)300㎜程度までの小型個体は堆積した枯れ葉や石の隙間を隠れ場所として利用するが、大型個体は石の隙間だけでなく、植生のある水際なども利用していた』

つまり堰をソ上したのちも、こうした多様な環境がなければニホンウナギの増加は期待できない可能性が高い。上りやすい魚道に改修することは必須としても、その先をどうするかが同時に重要であり、現実的な施策という点では難しい課題も見えてくるのだ。海部さんは次のように話す。

「ウナギは水が汚くても生きていけますし、特定の環境を必要としていない。そこが難しいところです」

どういうことか。調査によってニホンウナギが生息する環境はおおむね見えてきたものの、ニホンウナギは成長に伴って生息地点も変化する。つまり、河川全体がウナギにとって必要ともいえ、であればそれを再現するのは容易ではない。局所的に環境を再現しても効果は見込めないからだ。

「たとえばタナゴを守ろうとなった場合、この種のタナゴならこの種の貝類が必要で、水の流れは緩やかで、というようにいくつも条件がついてくる。すると『こういう環境を作りましょう』と具体的な話ができる。ところが工学系の方によくいわれるのが『ウナギの場合はなにをやればいいのか分からない』と。つまり『水深、流速をこのくらいにして、このくらいの石を産卵床のために置いてください』というような具体的な指示ができない。実にやりにくいわけです」

工学的手法で何かを行なう場合、それはどうしても局所的なものの見方をしがちだ。工法や予算などが決められた状況では致し方ないことでもある。

しかし、ウナギを増やそうとした場合、局所にしか目配りをしない手法は通用しない。だが、その難しさは「むしろ川の環境にとってよいのではないか」と海部さんは言う。河川全体を見ることにつながるからだ。

「ウナギにとって何をするのがベストなのかというと、元の状態に近づけること。人間の悪影響をなるべく取り除くこと、それだけでいい。直線化した川ならもとの蛇行に戻す。水深の変化がなくなった区間にはかつての瀬淵構造をつくる。川岸も植生を回復させる、あるいはもとが礫川原ならそのようにすればいい。ただ単にもとに戻すという方向、それだけでいい。結局それが川の生態系を甦らせることになり、ウナギを増やすことにつながるのだと思います」

これまでニホンウナギの研究は海洋環境と漁獲による影響が主な調査内容だった。そこに河川環境が加わったことで、主だった減少原因がようやく見えてきたといってよい。無論改善策も、である。

もうひとつ、河川環境と関連して興味深い報告がある。『ニホンウナギ保全方策検討委託業務』では、全国の調査河川において聞き取り調査を実施している。その中でたびたび周辺の水田などの証言が出てくるのだ。報告書は次のように指摘する。

『周辺の水田、水路、溜め池、用水路などでもニホンウナギが確認されていたが、現在では見られないことが明らかになった。このことは、河川と流域の水路、池、沼、田んぼなどとの水域の連続性を回復することにより、さらにニホンウナギの生息地が広まる可能性があることを示している』

報告書の総括ではこのように記述されているが、河川によっては水田に続く用水路で漁業者が漁獲していた事例もあり、ウナギにとって水田や用水路も重要な生息域になっていたことがうかがえる。

これはウナギの生息場を失わせる可能性が高い直線化された川相(東京都の大栗川)。コンクリートの三面護岸で局所環境が単純化されている(写真 海部健三)

これはウナギの生息場を失わせる可能性が高い直線化された川相(東京都の大栗川)。コンクリートの三面護岸で局所環境が単純化されている(写真 海部健三)近年は水田の圃場整備やかんがい排水事業により、河川と用水路との間にも水門(樋門)が設けられ、つながりが絶たれている場合がほとんど。また従来の土水路を三面張りコンクリート水路に改修する事例が多く、ウナギにとっては過酷な状況が続いている。

海部さんが指摘するように、これらも「もとに戻す方向」で議論が進めば、ニホンウナギの生息地が増えること、減少傾向に歯止めを掛けることができるだろう。このように、すでにやるべきことは分かってきた。今後はそれをいかにして実現させるか。関係行政が本気になれるのかどうかに命運がかかっているといえそうである。

ヨーロッパではこのようなウナギ専用の魚道が整備されている場所もある。写真はイギリス・イーストサセックスのウナギ魚道。川をまたぐ道路の下をくぐって設置されている(Photo by Adam Piper)

ヨーロッパではこのようなウナギ専用の魚道が整備されている場所もある。写真はイギリス・イーストサセックスのウナギ魚道。川をまたぐ道路の下をくぐって設置されている(Photo by Adam Piper)2017/7/25

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)