肘掛け椅子にゆったり座って、釣りにまつわる読書をしたり、釣り場や魚たちに思いをはせたり、お気に入りの道具を眺めたり……。雨の日など釣りに行けないときのそんな過ごし方を英国では「アームチェアフィッシング」と言うそうです。このコラムでは、つり人社の社員が「アームチェアフィッシング」の時間にオススメしたい愛読書を紹介します。

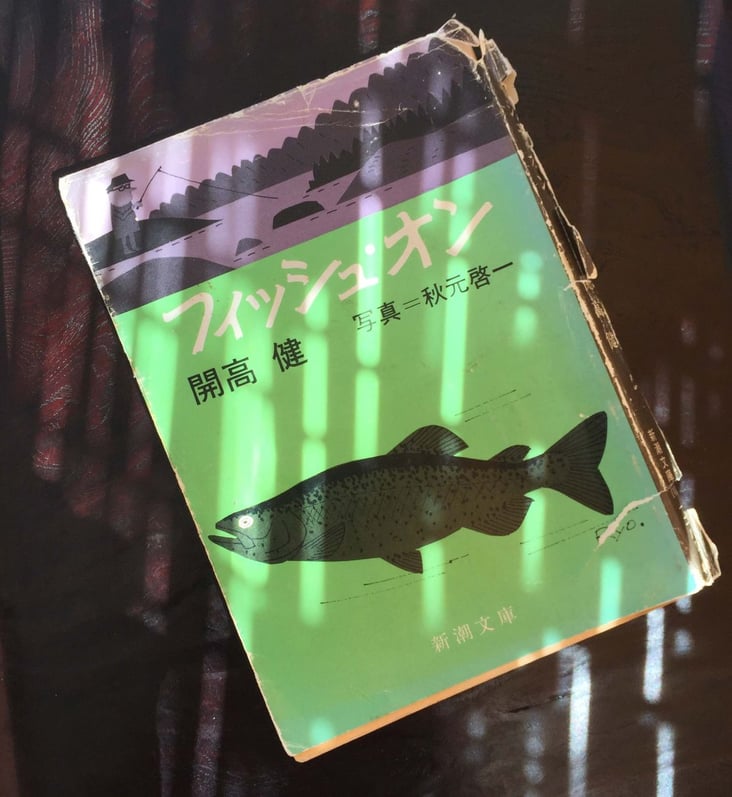

『フィッシュ・オン』/開高 健(新潮文庫)

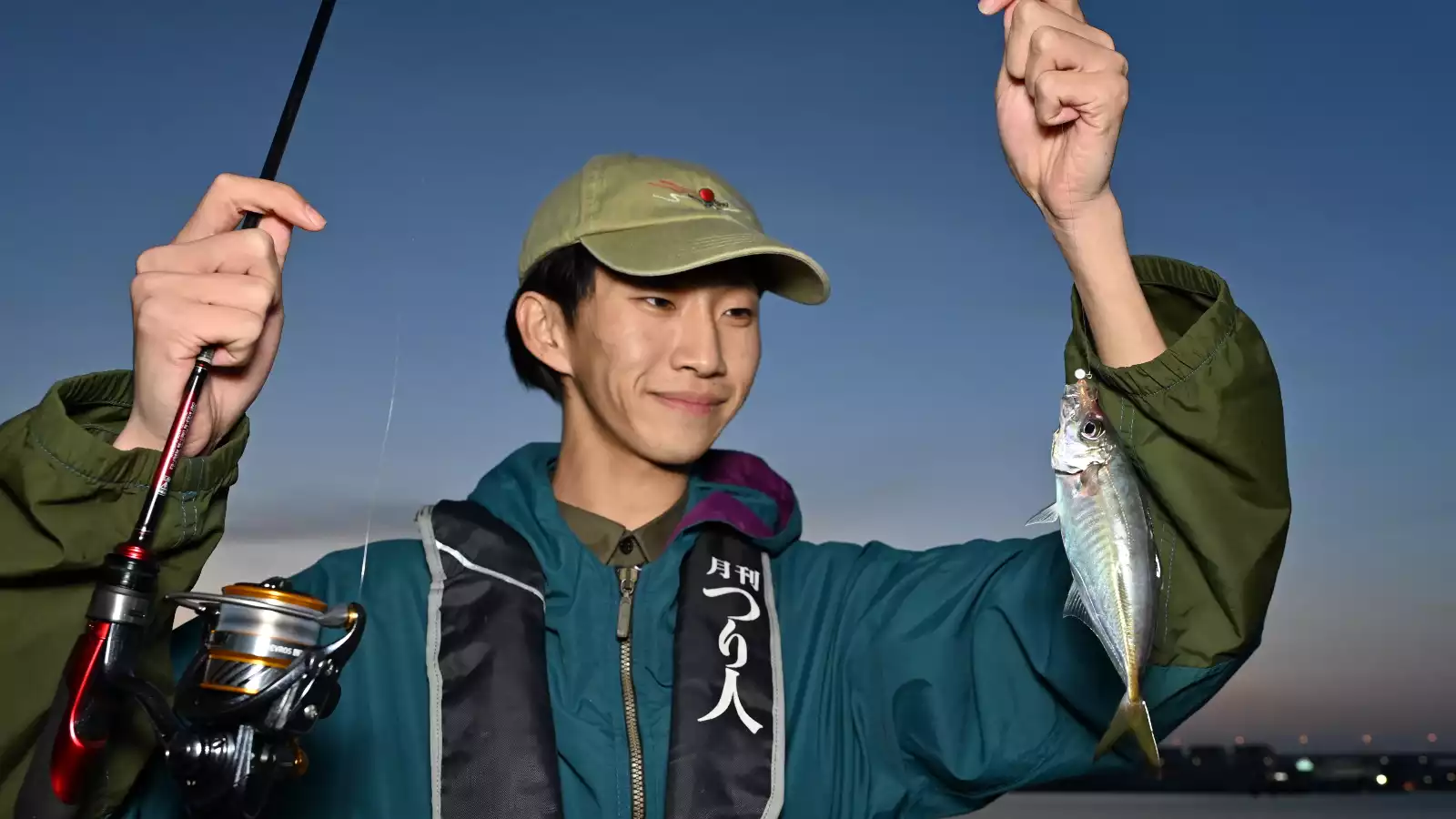

小野 弘(つり人社・月刊『つり人』編集部)

肘掛け椅子にゆったり座って、釣りにまつわる読書をしたり、釣り場や魚たちに思いをはせたり、お気に入りの道具を眺めたり……。雨の日など釣りに行けないときのそんな過ごし方を英国では「アームチェアフィッシング」と言うそうです。このコラムでは、つり人社の社員が「アームチェアフィッシング」の時間にオススメしたい愛読書を紹介します。◎今回の紹介者

小野 弘(つり人社・月刊『つり人』編集部)

1965年生まれ。1988年から「つり人社」でアルバイトとして働き始め、翌年編集部社員として採用。『FlyFisher』3代目編集長を務め、現在は単行本の編集を担当。

◆こちらもおすすめ

母の本棚から世界の釣り旅に出た

『フィッシュ・オン』を初めて読んだのがいつだったのか、正確に思い出せない。手元の本の最後には「昭和五十四年十月三十日 九刷」とある。ということは、14歳のときだ。でも出会った日の情景は、今も鮮明に覚えている。それは縁側の母の小さな本棚に、五木寛之が訳したリチャード・バックの『かもめのジョナサン』と並んで置かれていた。

母の本棚を離れてぼくの本棚へ。学生時代も、社会人になっても、そして50歳をとうに過ぎた今も。思えば40年間、この本に“釣られっぱなし

古地図のようになってしまった本のカバー、でも捨てられない。だって古地図といえば古今東西、「宝の在り処」が記されているというではないですか。そして、ぼくにとっては10の釣り旅を読んだ記憶そのものが、今ではかけがえのない宝物になっている

タイトルとカバーの装丁から釣りの本だとわかったぼくは、母に断る前に読みだしていた。不思議な本だった。釣りの本のはずなのに一見して仕掛け図や解説がない。それに、この開高健という人は誰だろう。

本編の前には献辞が記されていた。洋書のスタイルだ。ちょっとドキドキした。

「都会は石の墓場です 人の住むところではありません ロダン」

それは、これから始まるアラスカ、ヨーロッパ、東南アジアを巡って日本の銀山湖で幕を閉じる10の釣り旅に出る前に、読者がくぐる門の役割を果たしていた。

文字でできたその門を、ぼくはくぐった。 “フィッシュ・オン”―ぼく自身がヒットした瞬間だった。

夢中で読んだ。特に最初のアラスカ編。「地図をひろげる」という最初の一行で、ぼくの魂はあっという間に旅の舞台、キング・サーモン村の宿屋「キング・サーモン・イン」に飛んでいった。「飯場小屋(バンクハウス)に二本毛が生えたぐらい」と描写されたその宿のバーで、こんなシーンが出てくる。 「バーテンダーはビール瓶が一本空になるたびに巨大なポリバケツへ、ガチャンッ、バリッ、わざと大きな破壊音をたてて投げ込む。それがこの地の果ての、凍土のなかのアリの巣のような家のなかでの、ただひとつの生気ある吐息であるかのようだった」

開高さんの隣でぼくは、静寂を破り静寂に吸い込まれていくその音をはっきりと聞いた。

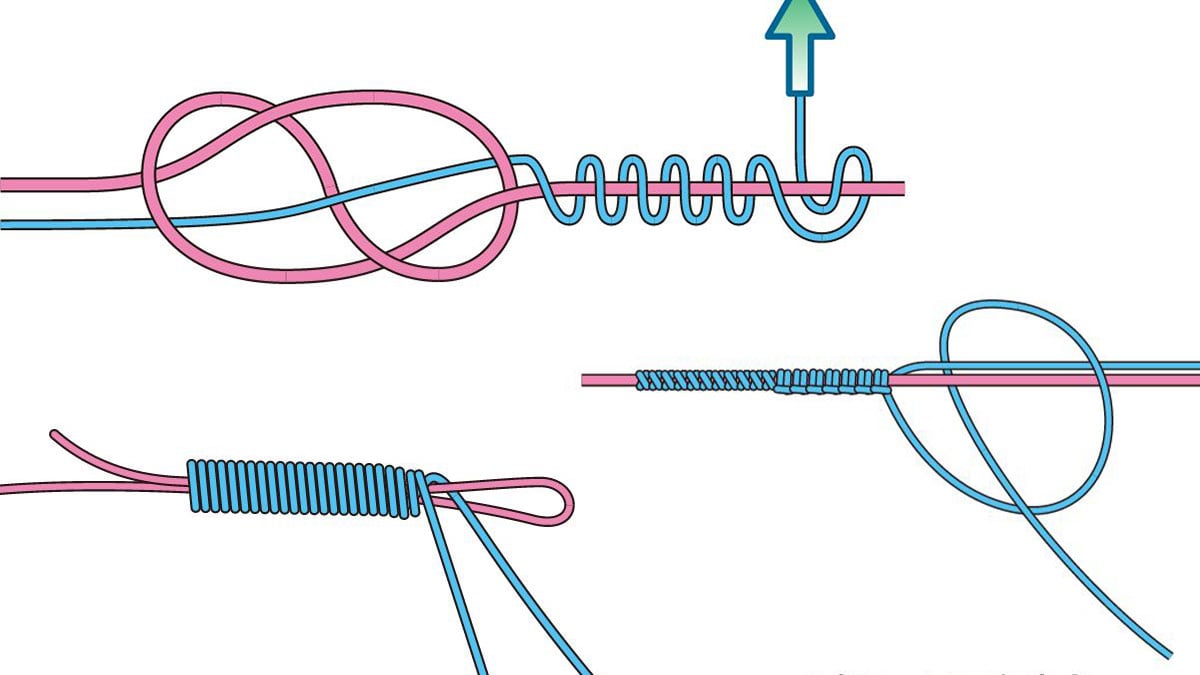

この章で開高さんは、前日にサケ用の穂先を折ってしまい、代わりにセットしたマス用の穂先で釣りをしているときに大ものを掛ける。サケの剛力で激しくきしむサオにしがみつきながら、開高さんは川を走る。魚を追って、下流へ、下流へ。心細さのあまり同行者のカメラマンの名前を叫ぶが、それは広大なナクネク川の流れに押し流され、はるか上流で棒のようにしか見えない相手には届かない。そして孤独な、釣り人だけが知っている、あの頭のなかが真っ白になる歓喜の瞬間の連続体験が始まる――。

今から20年と少し前、『Flyfisher』の取材で訪れたアメリカのアイダホ州・ヘンリーズフォーク川で、ぼくは同じような体験をする

端から端までひざ上ほどの緩やかな流れが延々と続く、ボーンフィッシュ・フラットと呼ばれる広大なポイントで、真っ昼間にニジマスをヒットした。疾走する魚のあまりの勢いに、逆転したリールがラインを噛んで突然ガチッとロックした。全身の血が逆流するのが分かった。何かを叫んだ気がする。しかし同行者は視界に入らない。

ぼくは走りだした。この魚を逃がすわけにはいかない。アイダホの青空の下で孤独なたたかいがはじまった。不意に、脳裏にあのシーンがよみがえる。そしてぼくはナクネク川の開高さんと同化した。

『フィッシュ・オン』

文庫: 304ページ

出版社: 新潮社

発売日: 1974/8/27

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)