釣趣の中でも特に重要な要素である引き味。たまには堤防でも腕がしびれるほど純粋なパワー勝負がしたい。そんな欲求を満たしてくれるファイターがコブダイだ。繊細と豪快を兼ね備えたカブセ釣りなら、言葉にいつわりなしの強引を堪能できる

おすすめ時期:食べて美味しいのは冬~春、数釣りなら夏~秋

写真と文◎伊藤巧

釣趣の中でも特に重要な要素である引き味。たまには堤防でも腕がしびれるほど純粋なパワー勝負がしたい。そんな欲求を満たしてくれるファイターがコブダイだ。繊細と豪快を兼ね備えたカブセ釣りなら、言葉にいつわりなしの強引を堪能できる

この記事は『つり人』2018年4月号に掲載したものを再編集しています。

怒涛の引きに負けじと頑張るも完敗

オデコの大きなコブとつぶらな瞳が何とも愛らしいコブダイ。コブダイの特筆すべき点は年中釣れるということ。釣り物が少ない厳寒期に堤防から大もの釣りが楽しめる。しかも冬から春にかけて美味しい時期なので、積極的に釣りたい。ときに1mを超えるまで成長するベラ科の大型魚だ。キュウセンベラと同じように雄1尾と複数尾の雌が行動をともにして、何らかのトラブルで群れから雄が消えると雌のどれかが雄になる。ちなみに幼魚時代はササノハベラに見た目はそっくりなので、知らないうちに釣っている人も多いはず。

面構えが厳ついという人が多いものの、よくよく見れば愛嬌のある顔立ちである。某ロボットアニメの弐号機にとても似ているので個人的に大好きだ

面構えが厳ついという人が多いものの、よくよく見れば愛嬌のある顔立ちである。某ロボットアニメの弐号機にとても似ているので個人的に大好きだしかし、身近な堤防からねらえる最大クラスの魚であり、北海道から九州に至るまで広く分布しているにもかかわらず一般には馴染みが薄い。そんな釣りの対象としてマイナーなコブダイだが、サオを折らんばかりに締め込む暴力的な引きに魅了され、魚影の多い瀬戸内では専門にねらっている釣り人も少なからずいる。

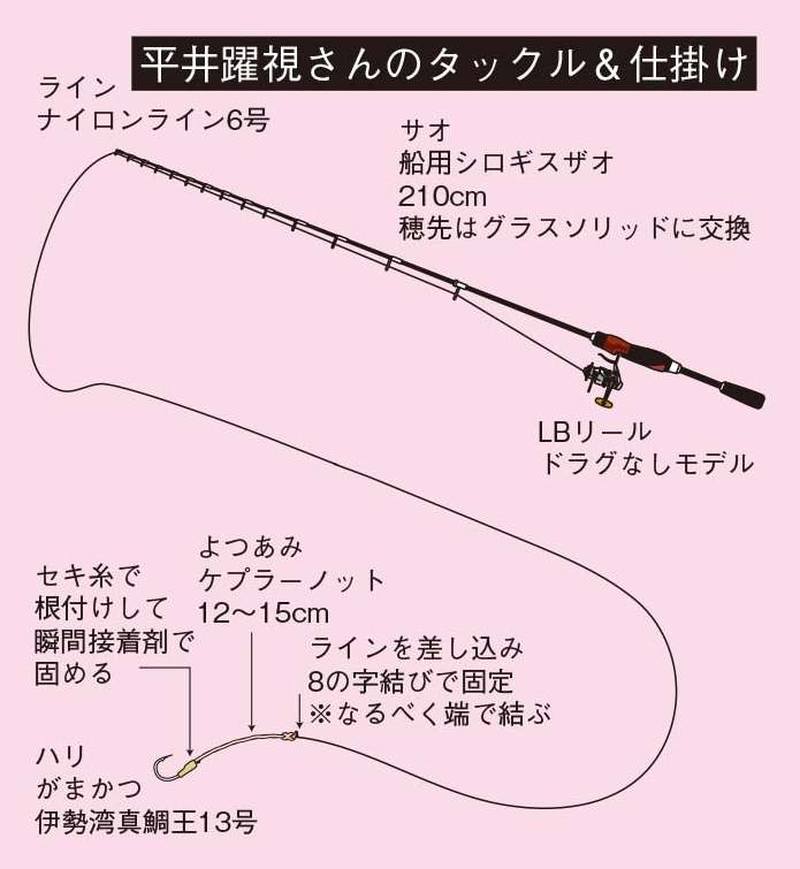

この冬、コブダイに精通する岡山在住の平井躍視さんと一緒に広島へモンスターハンティングに出かけた。釣り方は『カブセ釣り』。カキ養殖が盛んな広島で古くから行なわれているクロダイ釣法で、付けエサに殻付きのカキを用いて、砕いたカキ殻を撒きながら釣る。全国各地で流行している完全フカセのカキ釣法の源流となる釣法だ。といっても相手は10㎏級のモンスターなので、繊細なクロダイタックルでは勝負できない。今回はグラスソリッド穂先の船ザオにレバーブレーキリール、ライン6号通しというセッティングで臨んだ。

繊細なタックルでは獲れないところがマニア心をくすぐられる。改造した船ザオに太いラインを巻いたドラグのない無骨なレバーブレーキリールをセット。底もの釣りのようにマダイ用の太軸バリをセキ糸で根付けたケプラー仕掛けで勝負

繊細なタックルでは獲れないところがマニア心をくすぐられる。改造した船ザオに太いラインを巻いたドラグのない無骨なレバーブレーキリールをセット。底もの釣りのようにマダイ用の太軸バリをセキ糸で根付けたケプラー仕掛けで勝負以前、静岡に住んでいた平井さんに案内されて、その衝撃的な引きを清水港で味わったことがある。ドラグ付きのリールでは獲れないとのことだったので両軸受けリールをセット。正面からの引っ張り合いでは切れないと踏んでいたフロロカーボンハリスの4号を巻いていた。ハリとラインはケプラーを使って結束しており強度も充分。そして一投目だった。底で何かがカキを砕いたような振動が穂先に伝わり、ゆっくり穂先が入っていった。すかさず腰を入れて大きく合わせたもののサオを起こすことができず、そのまま持っていかれそうになる。負けじと全力でサオを起こそうとしたところで巻きたてのハリスが飛ばされた。しばらく放心状態になった。ガイドは変形し、リールはシャフトが曲がってスプールが回らなくなっていた。ほんの数秒だったが圧倒的なパワーだった。「こんなモンスターが身近でねらえるのか!」と、今でも思い出すたびに熱くなる。

大型一歩前ながらもド迫力のファイト

コブダイを確実に釣るために渡った走島。夏には堤防に沿って巨大なコブダイが悠然と泳いでいるらしい。釣り人相手の民宿があるので泊まり込みで釣行できる

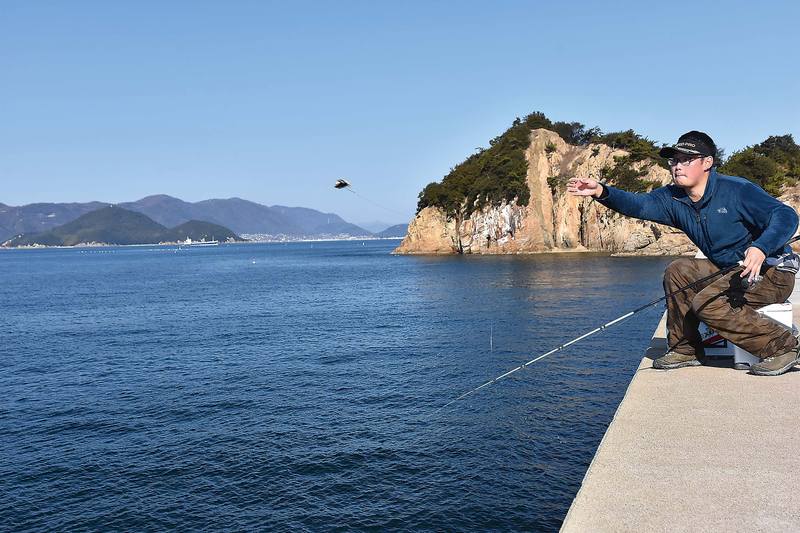

コブダイを確実に釣るために渡った走島。夏には堤防に沿って巨大なコブダイが悠然と泳いでいるらしい。釣り人相手の民宿があるので泊まり込みで釣行できる 沖の砂地にカキを遠投する。寄せエサ用のヒシャクはカップに傷をつけてしまうので、平井さんは100 円ショップで売っている鉄板焼き用の大きなプラスチック製のヘラを使っている

沖の砂地にカキを遠投する。寄せエサ用のヒシャクはカップに傷をつけてしまうので、平井さんは100 円ショップで売っている鉄板焼き用の大きなプラスチック製のヘラを使っている初日は本命視していた走島に渡ったものの急激な水温低下に見舞われて玉砕。翌日は地方に戻って能登原漁港に移動。さっそく堤防の先端に腰を据えてカキを砕きながら打ち返しを開始した。カブセ釣りの手順は簡単。ワタにチョン掛けしたカキを放り込んで自然に落とし込み、着底したら殻の重みを感じる程度のテンションで待つだけだ。実にシンプル。

カキはなるべく大きいものを用意したい。殻が小さくて軽いと潮に負けて流されてしまう。厳寒期であればエサ取りが少ないので、バッカンに1パイあれば1日持つ。たまにクロダイやアイナメが食ってくる

カキはなるべく大きいものを用意したい。殻が小さくて軽いと潮に負けて流されてしまう。厳寒期であればエサ取りが少ないので、バッカンに1パイあれば1日持つ。たまにクロダイやアイナメが食ってくる ハリはワタの柔らかい部分にチョン掛けするだけでいい

ハリはワタの柔らかい部分にチョン掛けするだけでいい基本は足もとへの落とし込みだが、基礎石に無数のカキが着生しているような場所ではコブダイが付けエサのカキを見つけられないので、沖の砂地に遠投してエサの存在をアピールする。着底の直後にアタリが出ることが多いのでラインの馴染み方を注視しながら送り込む。基礎石の隙間などに入り込んでもコブダイがカキを見つけられないので、しばらく待って食ってこなければ慎重に持ち上げて、少しズラして再び底を取る。エサに気づいてもらうよう少しでも高い場所にカキを置くことが肝要だ。コブダイは敵がいないだけに警戒心が薄く、カキに気づいたら一気に食らいついてくる。その時は殻ごとカキを口に含んでバキバキ砕くように食べるのですぐに分かる。

基本はカキを手で潮上に投入して、馴染ませながらサオ下に誘導する。潮通しがよくて水深のある堤防が望ましいので、小さくて軽いカキでは釣りが成立しないケースが多い

基本はカキを手で潮上に投入して、馴染ませながらサオ下に誘導する。潮通しがよくて水深のある堤防が望ましいので、小さくて軽いカキでは釣りが成立しないケースが多い カキの堅い殻を先尖りのハンマーで砕きながら釣る。足で蝶番側の端を踏みつけながら貝柱の周辺を割っていくと半開きになるので、ハンマーの先を差し込んで開く。慣れるとテンポよく開けられるようになる

カキの堅い殻を先尖りのハンマーで砕きながら釣る。足で蝶番側の端を踏みつけながら貝柱の周辺を割っていくと半開きになるので、ハンマーの先を差し込んで開く。慣れるとテンポよく開けられるようになる フタを開ける際に砕けた細かいカキ殻をサオ下に撒きながら釣る。底のカキに上から被せるように釣ることからカブセ釣りと呼ぶようになったとか。このカキ殻のキラキラがコブダイを寄せるのに一役買ってくれる

フタを開ける際に砕けた細かいカキ殻をサオ下に撒きながら釣る。底のカキに上から被せるように釣ることからカブセ釣りと呼ぶようになったとか。このカキ殻のキラキラがコブダイを寄せるのに一役買ってくれる平井さんのレクチャーを受けながら打ち返していたところ、潮が転流したタイミングでガツガツッと激しいアタリ。「コブダイかっ!」と大きく合わせたものの素バリを引いてしまう……。正体が分からず悔しがっていると、ほどなく隣でサオをだしていた平井さんの腰が浮いた。サオはバットからひん曲がっていたものの手慣れたもので「そんなに大きくないですけど来ましたよっ!」と余裕のファイト。海面を割ったのは70cm級ながら、その迫力は半端なかった。感嘆するとはこのことだった。堤防に横たわったコブダイは丸々と肥え、怪物と呼ぶにふさわしい存在感だった。残念ながら僕には釣れなかったけど、この顔を拝めただけで充分満足した。

コブダイとのファイトは迫力満点。今回は70cm級とあって割とスムーズに取り込めたが、90cm級ともなると堤防の上を引きずりまわされるそうだ。次こそは味わいたい

コブダイとのファイトは迫力満点。今回は70cm級とあって割とスムーズに取り込めたが、90cm級ともなると堤防の上を引きずりまわされるそうだ。次こそは味わいたい コブダイ釣りで重要なのは釣り場ごとの時合。どんな潮でコブダイが回ってくるのか。能登原漁港では満潮からの下げはじめに食ってきた。ちなみに初日にサオをだした走島では干潮からの上げっぱなに時合が訪れる。場所によって時合が異なるので、干満に応じて場所を移動していけば釣果率は高まる

コブダイ釣りで重要なのは釣り場ごとの時合。どんな潮でコブダイが回ってくるのか。能登原漁港では満潮からの下げはじめに食ってきた。ちなみに初日にサオをだした走島では干潮からの上げっぱなに時合が訪れる。場所によって時合が異なるので、干満に応じて場所を移動していけば釣果率は高まる コブダイの気配は海面近くに群れる小メジナやメバルなどの動きで察知できる。コブダイが回遊してくると警戒して姿を消す。こうして小魚が海面近くで日向ぼっこしている間は期待が薄い

コブダイの気配は海面近くに群れる小メジナやメバルなどの動きで察知できる。コブダイが回遊してくると警戒して姿を消す。こうして小魚が海面近くで日向ぼっこしている間は期待が薄いコブダイは年中釣れる。数を望むのであれば夏から秋がよく、ツボにハマれば2ケタ釣果に恵まれる。ただし雑食性が強いので高水温期には磯臭い個体も。冒頭にも述べたように食べるなら低水温期の冬から春が抜群だ。寒い時期に旬を迎えることから寒鯛(カンダイ)とも呼ばれ、上品な白身はどのように調理しても美味しくいただける。平井さんが土産にと持たせてくれたコブダイを、我が家では刺し身や煮つけ、フライにしたが、いずれも家族に好評で、あっという間に骨だけになってしまった。

ちなみにコブダイは瀬戸内海西寄りの愛媛県と広島県が数型ともに有望だが、全国に分布しているので、潮通しがよくて水深のある大型港の堤防ならば、どこでも釣れる可能性を秘めている。東京湾においても堤防から若魚が頻繁に釣れるので、間違いなく親も悠然と泳いでいる。ねらっていないだけだ。ぜひカブセ釣りを駆使し、フィールドを開拓して、モンスターフィッシュの引きを体験していただきたい。

こんな迫力ある魚が堤防から釣れるのだから、ねらわないなんてもったいない。平井さんは90cmまでキャッチしているとのこと

こんな迫力ある魚が堤防から釣れるのだから、ねらわないなんてもったいない。平井さんは90cmまでキャッチしているとのこと 3月ともなれば走島周辺で9℃前後。1日にチャンスが数回あるかないか。できる限り穏やかな日をねらって釣行したい

3月ともなれば走島周辺で9℃前後。1日にチャンスが数回あるかないか。できる限り穏やかな日をねらって釣行したい 交通●山陽自動車道・福山東ICを出てR182 を南下。鞆港からフェリーで走島へ。能登原は鞆の浦を抜けて間もなく

交通●山陽自動車道・福山東ICを出てR182 を南下。鞆港からフェリーで走島へ。能登原は鞆の浦を抜けて間もなく問合先●かめや釣具福山店(℡084・943・1091)

2019/3/12

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)