霞ヶ浦はでっかいゾ! 湖岸をぐるりと囲む農業用水路は随所にあるが、どこでも釣れるわけじゃない。愛らしいマブナやタナゴはどこにいるの?そのヒントを探るのが今回の企画の趣旨。そこで北浦、東浦、西浦の3エリアを編集部員で釣査。はたして……。

おすすめ時期:12~1月

編集部◎レポート

霞ヶ浦はでっかいゾ! 湖岸をぐるりと囲む農業用水路は随所にあるが、どこでも釣れるわけじゃない。愛らしいマブナやタナゴはどこにいるの?そのヒントを探るのが今回の企画の趣旨。そこで北浦、東浦、西浦の3エリアを編集部員で釣査。はたして……。この記事は『つり人』2017年1月号に掲載したものを再編集しています。

担当◎編集部Y

1974 年生まれ。A 型。東京都出身。好きな釣りはフライ、テナガ、タナゴ、アユなど。最近は子ども連れでの釣りの機会が急増中

西浦

目次

9~10時 余郷入干拓南水路

稲敷ICに近い田園地帯からスタート

今回、西浦釣査の水先案内人をお願いしたのは、地元の茨城県に住み、一年を通じて淡水小もの釣りを愛好しているベテランの鈴木清さん。そして、サオ数は1本でも多いほうが小ものに出会える確率はアップするということで、お手伝いいただいたのが鈴木さんの釣り仲間である〝ダイちゃん〟こと大和田耕二さんと、同じくベテランの内藤六郎さんである。

西浦南岸を案内してくれたのは、地元利根郡在住のタナゴ釣りの大ベテラン、鈴木清さんと釣り仲間

西浦南岸を案内してくれたのは、地元利根郡在住のタナゴ釣りの大ベテラン、鈴木清さんと釣り仲間西浦の中でも、美浦村から阿見町にかけての特に南岸を探ってみようと提案してくれたのも鈴木さんだ。

「このエリアは毎年実績もあって、タナゴと小ブナのどちらもねらえます。それに、どうせ東京から来るでしょう。であればアクセスもしやすい稲敷ICで降りて、まず近くを探り、それから西浦南岸に出て、ホソ、機場、ドックを見て回れば、帰りは桜土浦ICからスムーズに帰れる。そうしたら体も楽でしょう(笑)」

まったくもってありがたいお言葉。ということで、午前8時30分に稲敷ICの出口で鈴木さんと待ち合わせ。大和田さんと内藤さんは、先にこの日のファーストポイントである、余郷入干拓南水路の機場裏で探りを入れているとのこと。干拓地の水路なら、どこでも釣れそうな気がするが、差はどこで付くのだろうか? 鈴木さんに要点を聞いた。

1、まずは水通しがよい場所を見つける

2、この時期、実際に可能性が高いのは機場周りやドック(舟溜)

たとえば余郷入干拓は広い低水田だ。今の時期、田んぼはお休みなので、大きな水路でも湖から離れるほど水の動きは止まっている。水路から延びるホソはなおさらだ。

「となると、実際に可能性が高いのは、どうしても機場に近い水路か機場そのもの。そして本湖との間で直接魚が出入りするドックになるよね」

大和田さんと内藤さんに合流。バケツをのぞくと、すでにタモロコ、クチボソ、カマツカ、それに小ブナのような大きさのコイッ子が泳いでいる。小魚の気配はあるようだ。

かつては入り江だった余郷入干拓。南水路の機場裏でまず釣りをスタート。手前が大和田さん、奥が内藤さん

かつては入り江だった余郷入干拓。南水路の機場裏でまず釣りをスタート。手前が大和田さん、奥が内藤さん 朝イチはカマツカ、クチボソ、タモロコが元気に登場

朝イチはカマツカ、クチボソ、タモロコが元気に登場そこでさっそく全員でサオをだすが、タモロコが連続ヒットするものの、小ブナやタナゴに切り替わる気配はなかなか出てこない。水路のすぐ近くにはホソもいくつか通っている。水自体は枯れておらず、なかには一見すると小魚が溜まっていそうな気もする場所もあったのだが、フットワークの軽い大和田さんがタナゴ仕掛けを入れてみても、やはり水は止まっているのかウキに反応はなかった。

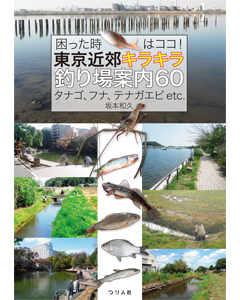

『困った時はココ!東京近郊キラキラ釣り場案内60』

「ドーム、ボート、氷上 鈴なりを作る最新スタンダード」をぎっしり詰め込んだ 月刊『つり人』で、首都圏近郊小もの釣り場の紹介記事を長年執筆してきた著者が、 その圧倒的な釣り場情報量をはじめて一冊にまとめた! 東京都心部、水郷周辺、千葉、埼玉、神奈川県まで60の釣り場を厳選してピックアップ。 釣り場のようすがひと目で分かる写真付きで、釣り方を含めていねいに解説しています。

「ドーム、ボート、氷上 鈴なりを作る最新スタンダード」をぎっしり詰め込んだ 月刊『つり人』で、首都圏近郊小もの釣り場の紹介記事を長年執筆してきた著者が、 その圧倒的な釣り場情報量をはじめて一冊にまとめた! 東京都心部、水郷周辺、千葉、埼玉、神奈川県まで60の釣り場を厳選してピックアップ。 釣り場のようすがひと目で分かる写真付きで、釣り方を含めていねいに解説しています。

10~11時 余郷入干拓北水路

出ました、本日ファーストオカメタナゴ

少し上流へ移動してみると、水路内の水草にドロットした藻が付いている。水通しがよくないと判断できる目安のひとつが、こうした流れの中にある植物の状態だ。

1、水草にドロッとした汚い藻が付いている

2、腐ってちぎれた球根が浮いている

3、護岸や石から剥がれたコケが流れている

といった場所は、やはり一定の期間にわたって周囲に水の動きがないと見てよい。

こんなホソは粘らない  障害物もあり一見すると可能性のありそうなホソ。でも、たとえば魚の反応がうすい場所には、しばらく水が動いていないサインがある

障害物もあり一見すると可能性のありそうなホソ。でも、たとえば魚の反応がうすい場所には、しばらく水が動いていないサインがある

腐った球根が浮いている

腐った球根が浮いている

浮草にどんよりした藻が付着

浮草にどんよりした藻が付着

剥がれたコケが浮いている

剥がれたコケが浮いている

障害物もあり一見すると可能性のありそうなホソ。でも、たとえば魚の反応がうすい場所には、しばらく水が動いていないサインがある

障害物もあり一見すると可能性のありそうなホソ。でも、たとえば魚の反応がうすい場所には、しばらく水が動いていないサインがある 腐った球根が浮いている

腐った球根が浮いている 浮草にどんよりした藻が付着

浮草にどんよりした藻が付着 剥がれたコケが浮いている

剥がれたコケが浮いているここで「早めに北水路に移動してみよう」と鈴木さん。地図を見ると分かるのだが、南水路と北水路は、実際は干拓地をぐるりと取り囲む1本の水路だ。そして、上流にあたるのが北水路のほうになる。といっても、車で動けば移動はすぐ。北水路は何も言われなければ人工の水路とは気づかないような、川然とした流れだった。

「こういう場所は、ちょっとでも変化のあるコーナーなどをねらうといいんだけれど、今日はどうかな?」と鈴木さん。斥候よろしく、大和田さんと内藤さんがさっそくサオをだす。

すると、あちらこちら場所を変えながら、最後に近くの小さな機場の吐き出しに構えた内藤さんが、「オカメ来ましたよ~」と、この日のファーストタナゴをキャッチした。本湖からは離れた場所だったが、「法堂入機場」という小さな機場があり、その吐き出し口であった。

「タナゴ来たよ~」の第一声は内藤さん

「タナゴ来たよ~」の第一声は内藤さん 機上の吐き出し口がポイントであった

機上の吐き出し口がポイントであった機場は構造物そのものが、冬の小魚たちにとっての越冬場所になる。安定した水深があり、周囲の外敵から身を守れるシェルターのようになっているからだ。

とはいえ、機場の周囲がどこでも釣れるかといったら、そういうわけでもない。さらに機場自体は無数といってよいほどあるので、効率よく探るにはどうしたらよいだろうか?

機場のありかは一目瞭然  車で移動していると、地図やナビを見ながら、いちいち機場を確認するのは意外に手間。だが、「機場には電気を送るから、必ず電柱が並んで立っているでしょ」と鈴木さん

車で移動していると、地図やナビを見ながら、いちいち機場を確認するのは意外に手間。だが、「機場には電気を送るから、必ず電柱が並んで立っているでしょ」と鈴木さん

見つけた電柱列の先を目指せば、だいたい機場にたどりつける!

見つけた電柱列の先を目指せば、だいたい機場にたどりつける!

車で移動していると、地図やナビを見ながら、いちいち機場を確認するのは意外に手間。だが、「機場には電気を送るから、必ず電柱が並んで立っているでしょ」と鈴木さん

車で移動していると、地図やナビを見ながら、いちいち機場を確認するのは意外に手間。だが、「機場には電気を送るから、必ず電柱が並んで立っているでしょ」と鈴木さん 見つけた電柱列の先を目指せば、だいたい機場にたどりつける!

見つけた電柱列の先を目指せば、だいたい機場にたどりつける!「機場にはゴミ取り柵のような構造物があるでしょう。この両端が一番のねらいめです。機場は基本的に水通しがある中で、ゴミを取り除く柵には小魚が好む障害物が付着するし、柵自体が魚の好む身を寄せる場所になる」

内藤さんが極小オカメをヒットしたのも、まさにこの柵の脇だった。注意したいのは、すべての機場でゴミ取り柵の周辺を釣れるわけではないこと。周辺に張られたフェンス内に柵がある場合もあり、その時はサオをだすのはもちろん無理。この点はくれぐれもマナーを守りたい。

元気な小ブナが鈴木さんにお目見え

元気な小ブナが鈴木さんにお目見え さらに機場の裏にも踏み跡がありチェック。こんな水辺もチャンス大

さらに機場の裏にも踏み跡がありチェック。こんな水辺もチャンス大11~13時 馬掛~舟子

西浦南岸のホソと機場を駆け足でチェック

この日は、今冬の「木枯らし1号」であった。つまり、霞ヶ浦にも強い北風が吹き寄せ、北水路を釣っている頃には、すでに周囲は結構な強風であった。

「南岸の釣り場は厳しいかな~」

と鈴木さん。とはいえ、ともかく釣り場のようすだけでも見に行ってみようと、まずは北水路から北進し、突き当りの馬掛地区に出る。すると霞ヶ浦(西浦)は大荒れ状態。湖岸沿いの道を車で走っていると、時折フロントガラスに飛沫が降りかかるほどである。

「これは厳しいなぁ~」と大和田さんと内藤さんも思わず苦笑い。この南岸エリアだが、特によいのは春の乗っ込みブナの季節とのこと。水田の水が動き、ホソの水が動くようになると「どこもいいマブナが釣れるようになる」そうだ。

東から八井田のホソ、神明下(大須賀津)のホソ、木原のホソ、舟子のホソと、東西に走るホソとそこから陸の田んぼ側に延びるいわゆる縦ホソが続くが、この日は水路に水はあるものの、「機場が動いていないよね。水も止まっている」と皆さん。

排水パイプがあり農道が上を通る教科書どおりのホソのポイント。「春の通水があるタイミングなら間違いなく釣れる」がこの日は水が滞留していた

排水パイプがあり農道が上を通る教科書どおりのホソのポイント。「春の通水があるタイミングなら間違いなく釣れる」がこの日は水が滞留していた 八井田機上の前には広い駐車スペースがある。「釣れる時は家族連れも多いよ」

八井田機上の前には広い駐車スペースがある。「釣れる時は家族連れも多いよ」それでも農道がホソの上を通って暗渠になっており、さらに縦ホソが合流していて、いかにも魚が好みそうなコーナーなどに大和田さんがサオをだしてみるが、ウキはピクリとも動かない。八井田、大須賀津、木原の機場の周囲も車を停めてチェック。しかし、ある程度の期間、完全に稼働を停止しているようで、水は機場のすぐ近くであっても藻が多く、サオを入れてもやはりホソ同様に無反応である。ということで、ホソと機場はどうも期待が薄い。

農道が上を走り暗渠になっている部分の出口もポイントだがこの日はお留守

農道が上を走り暗渠になっている部分の出口もポイントだがこの日はお留守

大塚川出口はアシの群生がある際をねらう。タナゴはこのような少しでも物陰がある場所を好む

大塚川出口はアシの群生がある際をねらう。タナゴはこのような少しでも物陰がある場所を好む13~15時 舟子ドック

穏やかなコンクリートの水辺で昼食休憩&癒しの釣り

「やっぱりドックですかね~」と大和田さん。近年、霞ヶ浦のドックには、残念ながら釣り禁止をうたう場所が増えつつあるが、この日のルート上にはいくつか釣りができる場所がある。まず確認したのは高山ドック。ところがこちらは爆風。とてもサオがだせる状態ではなかった。ただ、真正面にそびえる筑波山の山容は、冬でもなかなか見られないというほど、澄んだ青空の下ですがすがしいほどに見渡せた。

釣り禁止の看板がある木原漁港をパスし、1つ先の舟子ドックをのぞいてみる。するとタナゴ釣りに興じる若いお兄さんがいた。聞けばすでに何尾か顔を見たとのこと。「でも寒いんで、もう帰ります~」というが、こちらのドックは地形がよいのか不思議なほど風が弱い。

風裏になっていた舟子ドッグ

風裏になっていた舟子ドッグここで自分も久しぶりにサオをだす。実はこれまで水郷エリアでタナゴを釣る機会はあっても、冬のドックで釣りをする機会には恵まれなかった。鈴木さんにチェックポイントを尋ねると、

1、基本はコーナー。コンクリートの壁が水中で内に抉れているのが理想

2、次に沈舟、漁船、杭などの何らかの障害物の周り

3、あとはスロープのカケアガリ付近もよい

ドックはここをねらう  まずはコーナーが基本

まずはコーナーが基本

コーナーにこんな杭があればさらにポイントは絞られる

コーナーにこんな杭があればさらにポイントは絞られる

沈舟もタナゴが付く

沈舟もタナゴが付く

スロープによるカケアガリも有望だ

スロープによるカケアガリも有望だ

まずはコーナーが基本

まずはコーナーが基本 コーナーにこんな杭があればさらにポイントは絞られる

コーナーにこんな杭があればさらにポイントは絞られる 沈舟もタナゴが付く

沈舟もタナゴが付く スロープによるカケアガリも有望だ

スロープによるカケアガリも有望だこのような場所でサオをだす。冬場、霞ヶ浦では越冬のために、こうしたドックにタナゴの群れが入って来るのだ。ひと昔前ならアカヒレタビラなども見られたが、今はほぼオカメタナゴ。これにブルーギルなど他の小魚が混じる。

タナゴがいれば、エサを打ち返すうちに、浅いタナまで充分に上がって来る。ねらうのは足もと。そのため、サオは機場周りなどでも使っていた、1・2m(4尺)の短いタナゴザオで充分。これにシモリバランスに調整したタナゴ仕掛けをセットし、グルテンエサを付けてスッーと馴染ませていくと、ウキがツンと引き込まれる。元気なオカメが顔を見せてくれた。

越冬態勢に入っていたオカメが待っていた!

越冬態勢に入っていたオカメが待っていた!「いましたね。せっかくなので、ここでお昼にしましょう」と大和田さん。コンロで火を沸かし、全員分のカップラーメンに湯を注いでくれた。屋外カップ麺の旨いこと。とはいえ、冬の昼間は短い。温まったらすぐに釣り再開だ。

結局、舟子ドックでは休憩を含めて2時間をのんびりと過ごした。

「ドックってね、夏に来たらたまらない暑さで地獄だよ(笑)。その分、冬は魚が入って来てさえくれれば、気持ちよく釣りができる。やはりこのエリアに釣りに来たら、チェックせずにはおけないね」と鈴木さん。

気が付けばすでに午後3時。このあとはツルベオトシだ。「これなら、大岩田もチャンスはあるかもしれませんね」と大和田さん。こちらは土浦市街地の手前にある、大岩田ドックのことである。そこで、東京方面に帰るついでに、一気に移動してサオをだしてみることにした。いわば〝帰りがけ〟の駄賃だ。すると、これまた元気なオカメが数尾顔を見せてくれ、この日の釣査は無事終了となった。

鈴木さんの気遣いどおり、桜土浦ICへもそのまますっと乗れて帰りも楽チン。皆様に感謝。このルート、遠征組には本当におすすめです。

夕方前に駆け込んだのは土浦市内に近い大岩田ドック

夕方前に駆け込んだのは土浦市内に近い大岩田ドック ドックの先端にはワカサギ釣りに来た地元の釣り人の姿も

ドックの先端にはワカサギ釣りに来た地元の釣り人の姿も ドックの宝石オカメタナゴ。撮影後はもちろん手早くリリース

ドックの宝石オカメタナゴ。撮影後はもちろん手早くリリース 私にも来てくれた待望のドックオカメ

私にも来てくれた待望のドックオカメ2017/11/25

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)