桂川は相模川の上流部にあたり、山中湖と河口湖を水源とし、豊富な富士の湧水が至る所で加わり魚たちを育んでいる。首都圏からのアクセスもよく、ビギナーからエキスパートまで幅広く親しまれる人気の河川をさらに楽しむ方法をロコアングラーに教わった。

文◎山崎孝雄 普門寺の副住職にして、渓流ルアー釣りのエキスパート。都留漁協の監視員で広報担当。ニックネームは「ふもん寺さん」

都留漁協管轄の桂川の特徴

都留漁協管轄の桂川での対象魚はヤマメ、イワナ、ニジマスだが、山岳地帯に準天然のヤマメやイワナを求める方、本流で夢の40㎝クラスの大ヤマメや60㎝を超えるスーパーレインボーを求める方などそれぞれ。

また、入渓しやすい市街地のエリアでも魚と出会えるチャンスが多いことから、釣り人の技術や体力に応じたポイント選びができることも、昔から多くの釣り人がこの桂川へ足繁く通う理由である。

私も組合員として所属する都留漁協では20年以上前から流域ほぼすべてのコンビニで日釣券の取り扱いをお願いしているため初めて桂川に来た方も簡単に購入でき年券も流域釣具店にてお買い求めいただける。

昼近くになると急に魚の活性が高まり、ヤマメ、ニジマス、イワナを連発

都留漁協管轄の特徴は大きく分けて四つのエリアに分けることができる。これは豊富な川の水を水力発電に利用していることと大きく関係する。管轄内に大小4つの取水堰堤が存在し、各堰堤でその都度ほぼすべての水が発電用水路へ流れ込んでしまう。しかし豊富な湧水のお陰で堰堤から100mも下流に下ればまた水量は復活し新たな流れを形成する。そのため上流エリアに濁りが入ったとしても下流エリアで釣りが可能なのもこの川の特徴だ。

①富士吉田地区 市街地を流れる里川の雰囲気。両側は護岸されている。

②西桂地区から東桂地区 都留漁協のメインエリアである。両側護岸ではあるが充分な川幅もあり、ウエーディングで川通しもできる。

③都留地区から下流 ここから完全な自然渓流のため入渓路は探しにくいが、これぞ渓流釣りと思える環境である。

④川茂堰堤から桂川漁協境界 管轄最大の堰堤である川茂堰堤付近からお隣りの桂川漁協との境界までのエリア。すべての支流が合流したこの下流は、言わずと知れた本流大物エリアで、45㎝を超えるスーパーヤマメや70㎝を超えるスーパーレインボーの目撃が毎年のようにある。

この四エリアで共通するのは、豊富な湧水の恩恵に預かり、一年を通じて水量が豊富で水温も安定していること。そして魚のエサとなる川虫が大変多い。

漁協の活動も大変盛んで、ヤマメは自組合で採卵から生育、放流まですべてを行ない、Facebook を利用し情報提供や釣果報告を発信している。

放流活動は解禁期間の4月から9月までの毎月第一日曜日に管轄内の本流支流の数十ヵ所に成魚を定期放流(毎月約1万尾)、西桂地区から東桂地区に都留漁協名物である通称キロ鱒こと50㎝オーバーのニジマスのほかヤマメ稚魚、発眼卵の放流も行なっている。

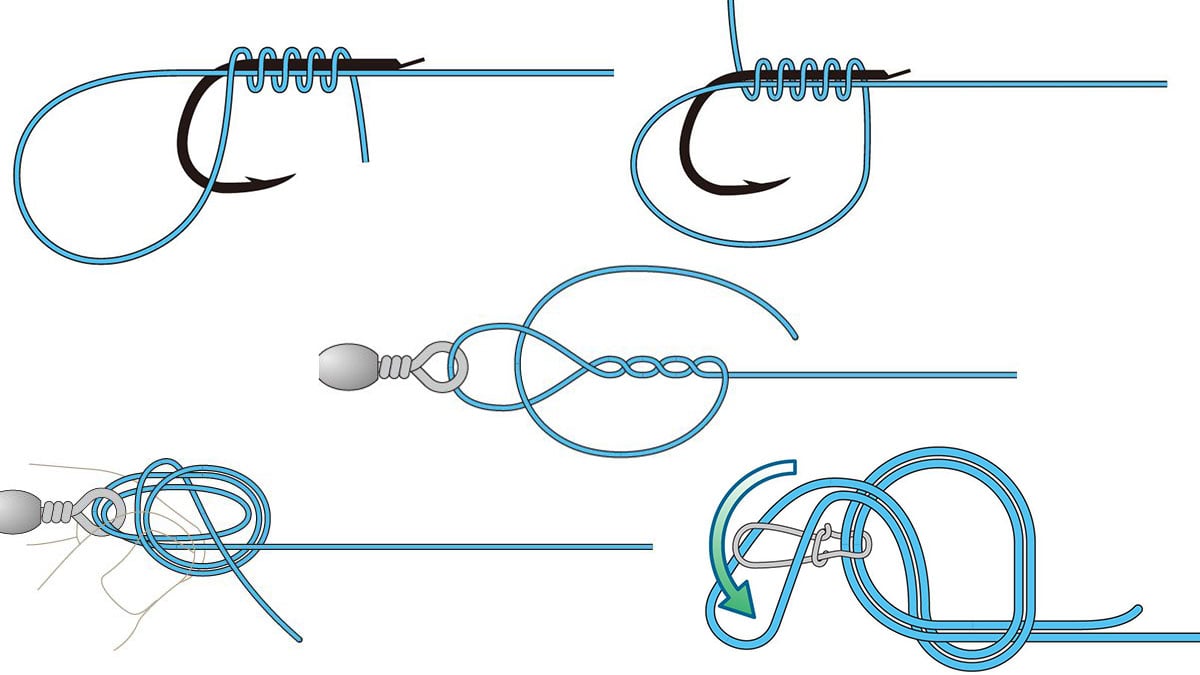

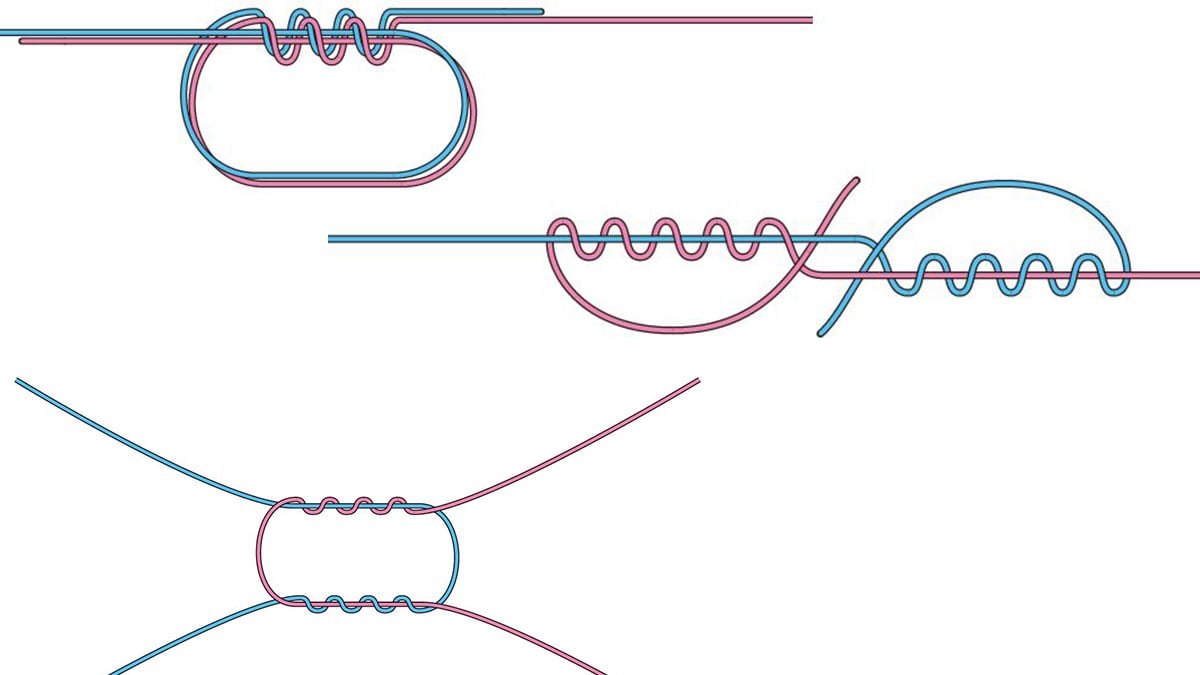

タックルに関してはアングラーの好みでよいが、参考までに私の場合、スピニングリールは2000~2500番で、ロッドは軽くて張りがありルアーを流れの中でしっかり動かせ、かつ、魚が掛かった時にはきれいに曲る物を選んでいる。ロッドの長さは富士吉田から都留地区まではピンスポットキャストが必要になるためスピニングなら5.5ft以内、ベイトなら5ft以内。都留地区より下流の本流ならキャストで飛距離を稼ぎたいためスピニングは6~7ftを好んで使っている。いずれにしても都留漁協管轄はいつどこで不意に大物が掛かってもおかしくないことからナイロンラインは5ポンド以上、PEラインなら0.5号にリーダー6ポンド以上を推奨する。

ウエットフライに出た自然繁殖個体のスーパーレインボー67㎝。まだまだデカいのがいるそうだ

梅雨入り前に東桂エリアで手にした尺ヤマメ。「こんな夢のある魚も泳ぐ桂川でぜひ渓流釣りを楽しんでください!」

アメマス系のイワナ

なお、一番大事なのは、常にルアーの位置を把握することで、視認性のよいラインが圧倒的に有利だ。私はライムグリーンカラーのナイロンラインを愛用しているが、どこに着水して今どの位置にあるかを把握できるためヒットのタイミングも読みやすく、ミスキャストや根掛かりも回避しやすい。

私の釣りのスタイルは、師である故・小野勝彦氏(桂川のエキスパートが集まる富士吉田のフィッシングショップ オノ初代オーナー)からの教えだ。

まず、不用意に立ち込まないことと水の流れをしっかりと見ること。これは桂川特有の強く複雑な流れを利用し、いかに合理的にルアーを見せるかということ。多くのアングラーがアップクロスの釣りをするが私は1日の大半をダウンクロスの釣りしかしない。そして極力ウエーディングはせずに対岸ギリギリにキャストする。リトリーブもあまりせず水の流れを使ってミノーをポイントへ送り込むイメージだ。魚がここにいそうと思ったら、どこに着水させてどの流れを利用すれば魚の鼻先にルアーが送り込めるかを逆算する。

間違っても魚がいそうなところへ直接キャストするのではない。

うまく流れに乗せたら、トゥイッチでアクションを加えるのだが、闇雲にルアーを動かすのではなく、むしろ食わせの間を作るくらいが望ましい。

また、ソルトやバス釣りをする人に多いのだが、ロッドを下向きにトゥイッチするのはNG である。水深が浅くて底が溶岩質の桂川では岩盤に無数の穴があり、下向きにトゥイッチすると根掛かりが増え、それを取りに川に入ることでポイントを潰してしまう悪循環に陥る。見えにくい透明なラインや細いPEだと正確なルアーポジションが把握できていないことが多く、根掛かりが増える傾向にある。

ラインを見ながらもその視界にロッドティップが入り込むくらいにロッドを立て、ティップとラインの角度を90度にするのが理想。そして流下するルアーに合わせてロッドが下流を向いてしまいがちだが、逆に上流に向けることで90度をキープさせる。

アップに投げると速い流れがあるため、ハイギアリールを使わないとスラックが回収できずルアーの操作も慌ただしくなる。本流でロングキャストが必要なところではPEラインも使うが、渓流相では見やすいナイロンラインでダウンの釣りをすることで無用なトラブルが減り、ルアーの操作感も増す。

ルアーのカラーはローライトならばゴールド系、晴れた日中ならシルバー系を多用しているが、放流直後や濁りが入った時は派手系、スレてしまった放流魚にはパール系やクリア系がよいときもある。ただし、あれやこれやとルアーチェンジするのはおすすめしない。

3〜5gのシンキングとフローティングのミノーやスプーン、スピナーがあれば充分に楽しめる。ルアーチェンジを行なうにしても、それぞれ適した流れや深さに合わせないと意味がない。闇雲にルアーチェンジを繰り返しても魚を警戒させるだけだ。

渓流のルアー釣りは猫じゃらしのようなものだと考えている。何回もオモチャで遊べば猫も飽きてしまうのと同じで何回も目の前にルアーが通れば魚も飽きてしまう。最初の好奇心に勝るものはなく、一ヵ所であれこれするよりも一本のミノーでテンポよく広範囲に探ってやる気のある魚だけをねらったほうがいい釣りができる。

私がルアーを始めた頃、渓流用ミノーは数える程しかなかった。それも高価なハンドメイドだけ。それが今や各社から渓流用ミノーがリリースされ、大半はバランスも取れているしカラーリンングも秀逸。その中から気に入ったものを徹底的に使い倒して、ルアーの能力をすべて引き出したい。GW 頃は最も釣り人も多く魚へのプレッシャーが高い時期なので早朝からの入渓を心掛けたほうがよいだろう。比較的プレッシャーの低い早朝ならば年越しの尺ヤマメのチャンスも高い。ただし桂川は湧水が豊富なため、水温が急激に下がることも上がることも少なく、解禁当初の早朝でも夏の昼間でも普通に魚を釣ることができ、雪代や土用隠れも余り気にすることはない。

成魚に関しては定期放流の恩恵が大きいため、放流後1週間以内が最も釣りやすいが、その1週間は訪れる釣り人が多いのも事実である。当然、行く先々で先行者がいると思うが、少し時間(20分程度) を置いてから探ると意外と釣れるものである。また、先行者がエサ釣りの場合は意外とサオ抜けがあるので、ノベザオでは仕掛けを入れにくいところや届かないところをねらいたい。

また、放流場所は管轄内に100ヵ所以上あるので、釣り人がいない場所や少ない場所へ移動するのももちろん効果的だが、釣り場で出会った釣り人と挨拶がてらの会話から情報を共有することも大事なテクニックだ。

個人的には都留漁協に来たのなら水量豊富な本流の魚を釣ってみることをすすめる。西桂から東桂エリアは都留漁協のメインの釣り場で市街地を流れる両側護岸の景色ではあるものの川底は溶岩で形成されており、水量、水質ともに申し分ない。放流されたばかりの魚だけでなく年越しの大型レインボーや40㎝クラスのヤマメもねらえ、駐車スペースもあり、護岸上を歩きつつ各所に設置されている梯子階段を使えばかなり広い範囲で釣りをすることができる。

もうひとつが佐伯橋(田原の滝)より下流に位置する都留エリア。完全な自然渓谷で、入渓口は複数存在するが個人の私有地も多く分かりにくいため、車が停められる場所は組合HP のマップを参照していただきたい。ただし、自治体や個人から善意で提供していただいている駐車スペースだが、一部の心ない釣り人の駐車マナーの悪さやゴミの投棄により利用不可能となってしまった場所もある。より一層の配慮をお願いしたい。 装備は他の河川と同じでよいが、桂川はウエットスタイルがマッチする河川といえる。ケガを防止するためのニーパッドやゲーターを装着したうえでショートパンツにアンダータイツ、ウエーディングシューズを履くだけのお手軽スタイルは、夏場はとても気持ちよくおすすめである。

ただし、ウエットスタイルは気温30℃を基準に考えたい。平均水温が13〜14℃の桂川ではGW 頃はまだ身体が冷え過ぎてしまい、体力を奪うだけでなく冷静な判断力をも低下させてしまう。夏でも冷えを感じたら川から上がりしっかりと休息をとってほしい。

GW 頃より刺虫が出る。蚊や蜂、マダニのほか特にブヨ(ブユ)にご注意を。

虫除け対策は万全にしたい。また、山岳支流に入る場合はクマ除けの鈴などの対策も忘れないようにしたい。

魚のキープは20尾までとしそれ以上はリリースと定められている。忍野水産試験場の協力により、ハリを飲み込んだ魚もハリスをカットさえすれば8割以上の個体は1ヵ月程度でハリを体の外へ排出する実証実験もした。

だからこそリリースする場合には魚を捨てるのではなく、楽しませてくれたお礼を込めて優しく蘇生して流れに戻していただくことを切に願う。

私自身はリリースが基本なのでミノー専用設計のバーブレスのシングルフックを使い、シングルフックではどうしてもバランスが崩れてしまうミノーにはバーブレスのトリプルフックを利用している。リリース前提で釣りをされるのであれば、ぜひシングルフックやバーブレスフックを試してみてほしい。いかにも放流魚といった魚でも、ちゃんとリリースをすれば川で成長して賢くなり、各ヒレも天然魚と変わらない美しさになることをお忘れなく。

「水はきれいだがゴミと渓流魚の量は日本一」と言われた都留漁協管轄の桂川。今は下水道も完備され、組合だけでなく市町村、自治体、ボランティアの協力で清掃活動も行なわれており、近年はカジカも戻り時期にはホタルの姿も見られるようになった。この環境をよりよくするために皆さんの一層のご協力をお願いしたい。

最後に。このたびは記事を書く機会をいただき、アドバイスも記したが、当然、その釣り方がすべてではない。型ねらい、数ねらい、面白いルアーで釣りたいなどなど、さまざまな楽しみ方があるのがルアーフィッシング。桂川釣行の1つのヒントくらいにとらえて、素晴らしいフィッシングライフを満喫していただければ幸いである。

日が高くなってから西桂地区へ移動。こちらも平日ながら釣り人が多かったがぽっかりと人がいない空間を見つけた

左列

上2つ:ボウイ50 S(イトウクラフト)

「普段からメインに使用。サーチルアーとしても優秀」

下:Dコンタクト63(スミス)

「水深2 m以上の深場で縦の誘いや川底に張り付いている魚に効果大でこの状況になるとこのミノーしか使わないアングラーがいるほど(笑)」

右列

上:ボウイ42 S

「50 Sよりウォブリングが強く、移動距離を少なくして見せて食わせるイメージ。50 Sのフォローとして使うことも多い」

中:Dインサイト44(スミス)

下:Dインサイト53(スミス)

「バルサミノーよりはるかに遠投できるのでポイントが遠いときに重宝する。インジェクションミノーの中で特にバランスがよい。浅瀬や流れの弱い所では44、深さもある強い流れでは53 を多用」フックはリリース前提のためシングルのバーブレスがメイン。バイトが浅くバラシが多いときはバーブレスのトレブルフックを使う。シングルとトレブルのキャッチ率はトレブルに軍配が上がるが、バーブありとなしではなしのほうがヒットが増えることから結果的にはキャッチ率も高いと感じている