近年サメを狙う釣り人が増えている。ジョーズに代表される狂暴なイメージの魚だが、岸にずり上げた時の達成感は他の魚にはない喜びがあるという。また、SNS映えするのも人気の理由のひとつだ。全国各地の海岸を旅するこだわりアングラーがサメ釣りの魅力と釣り方を語る。

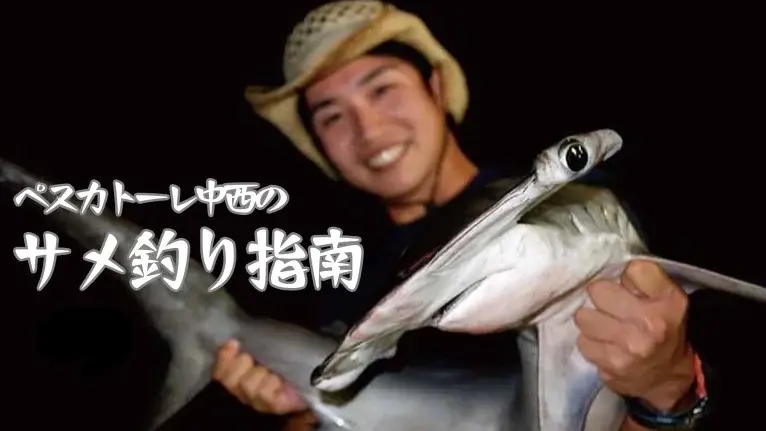

レポート◎ペスカトーレ中西

サメ釣りの魅力

サメと聞くとあなたはどんなイメージを抱くだろうか。恐ろしい?カッコいい?可愛い?それとも……??

世界には500種以上のサメがいるといわれており、誰もが知っているだろうジンベイザメやホオジロザメなどの巨大なサメもいれば、大きくても30cmほどにしかならないコビトザメの仲間もいる。太陽の光が届かない深海には、独特的な見た目のラブカやミツクリザメなど、さまざまなサメが棲息している。

私とサメとの出会いは幼少期の頃。水族館や魚図鑑で見たサメの姿に心を奪われたのだが、最初の印象は「怖い」という恐怖心よりも、「めちゃくちゃカッコいい」という憧れのほうが強かった。速く泳ぐことに特化したサメのボディーやヒレの形状は、まるで戦闘機みたいで男心をくすぐられたのを覚えている。そして見るだけなら水族館で充分だが、もっと近くで、できればこの手で触れてみたくなり、十数年経った現在もその気持ちは冷めることなく、むしろヒートアップ。釣りという趣味の中でサメをねらう機会が増えた。

.jpg?width=768&height=432&name=galapagoszame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

本格的にサメを釣り始めてから全国各地の釣り仲間たちと協力してサメを追いかけることもある。目的のサメに出会えた時のうれしさは格別で、魚体を愛で、写真を撮影し終えた後に無事リリースできた時は、何ともいえない達成感を得られる。

今回は自分が趣味として続けているオカッパリからのサメ釣りについて紹介したい。サメを専門に釣ろうと思う方は少ないかもしれないが、普段行く釣り場にも「こういうサメがいるかもしれない」と少しでも興味を持っていただけたらうれしい。

.jpg?width=768&height=432&name=dochizame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

サメ釣りの時期

サメは種類によって釣りやすい時期やタイミングがある。ネコザメやドチザメなど定住性の強いサメは季節を問わずに釣れるものの、メジロザメ系やシュモクザメなどの回遊性の強いサメは夏になるとエサを求めて岸近くまで回遊する。またナヌカザメやカスザメは冬になると産卵で接岸するためショアからねらいやすくなる。

.jpg?width=768&height=432&name=kasuzame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

サメ釣りの時間

昼夜関係なくねらえるサメもいるが、基本的に夜間のほうが釣れやすい。ネコザメやナヌカザメなどの底生のサメは夜間になるとより活発にエサを探し回るからだ。メジロザメ系やシュモクザメなど回遊性のサメは夜間に岸近くを回遊し、表層から中層付近を活発に泳ぐ。

潮回りは個人的にあまり関係ないと思っている。ブッコミ釣りの場合は、仕掛けが流されないようにしなくてはならないので、潮が動きにくい日をねらって釣行することが多く、潮止まりの前後がアタリも出やすい。

.jpg?width=768&height=432&name=oomejirozame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

サメ釣りのポイント

ポイント選定だが、水深のあるポイントが有望だ。手前から水深のある堤防だと、足もとでも充分にねらえるし、潮通しのよいポイントであればメジロザメ系やシュモクザメなどが回ってくる。サーフでサメをねらうにあたっても同じことがいえるが、サーフの場合も少し沖で深くなるブレイク付近がねらいめ。

またサーフからねらう場合は潮位にも注目したい。堤防に比べ水深が浅いので、上げ潮からの潮位の高いタイミングがねらいやすいだろう。サーフからねらう場合だと、エサとなる魚を捕食しに回遊するサメがメインターゲットとなる。メジロザメ系やシュモクザメなどの回遊性のサメがねらえる可能性が高い。ルアーフィッシングではタイミングしだいでカスザメなどもねらうことができる。

.jpg?width=768&height=432&name=nanukazame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

釣り方はブッコミもしくは泳がせ釣り

釣り方は魚やイカの切り身をエサにしたブッコミ釣り。もしくは生きた魚をエサに用いた、泳がせ釣りである。タックル・仕掛け図は以下のとおり。

.png?width=684&height=432&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%20(84).png)

底付近にいるネコザメやドチザメは魚の切り身などを用いたブッコミ釣りが有効である。置きザオにしていると穂先が揺れるアタリの後にジリジリとゆっくりラインを引き出していく。フッキングは一呼吸おいて、重みが乗っていることを確認してからしっかりと乗せる。

生きた魚をエサに用いた泳がせ釣りの場合、ブッコミ釣りと同じく仕掛けを用いてボトム付近で生きエサを泳がせる方法や、フリーで泳がせる方法、フロートを用いて表層から中層付近で泳がせる方法がある。サメが寄ってくるとエサの魚が逃げようと暴れ出し、サメがエサをくわえこむとゆっくりとラインが出ていく。ブッコミ釣りと同様に早アワセは厳禁。しっかり食い込ませて重みが乗っているのを確認してからフッキングすること。

.jpg?width=768&height=432&name=nekozame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

サオは尻手ロープなどで固定

置きザオにしてアタリを待つ時はスピニングタックルであればドラグは緩めにする。軽く引っ張ってラインが出る程度に調節しておくこと。ベイトタックルであればドラグを緩めるか、クラッチを切ってクリッカーをオンにしておく。もしクリッカー機能がなければドラグを緩めた上で鈴をつけておくのもよい。サメはラインテンションがかかるといきなり走ることもあるので、突発的なアタリでサオを持っていかれないように尻手ロープなどで繋いでタックルを持っていかれないように対策が必要。

.jpg?width=768&height=432&name=buukomitsuri%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

ブッコミ用のエサは切り身系

ブッコミ用のエサはスーパーでも入手できる魚の切り身やイカの短冊などで充分だが、釣り場で釣れる魚をエサにしてもよい。大きめのエサでも食いつくが、タックルバランスによってフッキングの良し悪しが変わる。目安として、1m前後のサメをねらう場合は20号前後の太軸フックがおすすめ。2mまでのサメをねらう場合は30号前後の太軸フックがよい。サークルフックを用いれば口のカンヌキに掛かる確率が高く、フックを外す際にも迅速に対応できる。フックのカエシは必ず潰しておこう。

ワイヤー仕掛けも有効

ネコザメやドチザメなど、鋭く大きな牙を持たないサメをねらう際は太めのナイロンハリスでもキャッチできるが、もし不安があればワイヤーを用いてもよい。メジロザメ系やシュモクザメなどの歯が鋭く大型になるサメをねらう場合は、しっかりした太めのワイヤーハリスで挑もう。

.jpg?width=768&height=432&name=wire%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

やり取りと取り込み

ヒット後は焦らずにファイトする。サメは体力があるので足もとまで寄せてからも気が抜けない。特に遊泳力のあるサメは寄ってきてからも激しく暴れて抵抗する。ランディングは慎重に行ないたい。

ねらうサメや掛かることが想定されるサイズによって、ランディング方法やツールも変わる。メーターそこそこであればタモ網でも取り込めなくもないが、それを超えてくるとタモでは厳しくなる。ショアからの場合、サメを充分に弱らせた上で浅瀬に誘導しロープで尾鰭の付け根を縛ってキャッチする方法などもあるが、複数人数での連携プレイとなる。危険も伴うため、単独での釣行は避けよう。どんな釣りにでも言えることだが、くれぐれも安全第一で。無理はしないこと。

.jpg?width=768&height=432&name=ootenjikuzame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

この記事は月刊『つり人』2021年11月号に掲載した記事を元に再編集しています

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)