魚探は冬のディープの釣りで強い味方になってくれるアイテム。 今回はレンタルボートへのセッティング方法を紹介する。

レンタルボートへのセッティングと各種設定

Basser編集部=写真と文魚探は冬のディープの釣りで強い味方になってくれるアイテム。 使い方は? 画面からどうやって水中をイメージするの? 数え切れない「?」を、小森嗣彦先生に解消してもらった。 今回はレンタルボートへのセッティング方法を紹介する。

この記事は2011年2月号に掲載されたものを再編集しています。

セッティング方法

魚探を使うために最低限必要なのは「魚探本体」(+電源コード)と「振動子」(+接続コード)、「水温センサー」(振動子に内蔵式のモデルが多い)、「バッテリー」(乾電池式のモデルもある)。これらをどのように接続すればいいのか、小森先生のボートをモデルに紹介したい。

取材当日(2011年11月)の小森先生のセッティング

メインのHDS-8はジョニーレイ・ロータリー架台(釣具店で購入可能)を用いてデッキに取り付け(上)、サブのHE-5600(下)はお手製の台(木の板にカーペットを貼ったもの/どちらもホームセンターで購入)にネジで固定している。超音波を発射する振動子は左舷のポールを使って水中に入れている。電源コードはエレキの物とまとめてボート後方のバッテリーまで導いている。コード類は邪魔にならないように、テープなどを駆使してまとめる

メインのHDS-8はジョニーレイ・ロータリー架台(釣具店で購入可能)を用いてデッキに取り付け(上)、サブのHE-5600(下)はお手製の台(木の板にカーペットを貼ったもの/どちらもホームセンターで購入)にネジで固定している。超音波を発射する振動子は左舷のポールを使って水中に入れている。電源コードはエレキの物とまとめてボート後方のバッテリーまで導いている。コード類は邪魔にならないように、テープなどを駆使してまとめる  ジョニーレイ・ロータリー架台

ジョニーレイ・ロータリー架台 振動子は、写真Aのように振動子取り付けブラケット(魚探取り扱い店で購入可能)にセットするか、エレキのモーター部に取り付ける(写真B)。エレキを持っていない人は振動子取り付けブラケットを使用すると便利。エレキのモーター部に付けるときは、振動子が何かに当たってもズレないようにパーカークランプで締めつける。どちらのタイプも、水中で振動子が水平になるようにセットする。角度がつくと水深表示が狂うためだ。

写真A

写真B

エレキにセットする場合、テープを巻いて、シャフトにコードを固定する。シャフトを動かしたときにコードに負担をかけないように少し遊びを作る。なお、コードはスパイラルチューブで保護している

エレキにセットする場合、テープを巻いて、シャフトにコードを固定する。シャフトを動かしたときにコードに負担をかけないように少し遊びを作る。なお、コードはスパイラルチューブで保護している  電源コードと振動子からの接続コードを本体に接続

電源コードと振動子からの接続コードを本体に接続  バッテリーは専用のものを用意するのが理想だが、エレキと共有でもOK。ただし、バッテリー残量が減ってくると干渉(エレキを作動させたときに画像が乱れたり消えたりする)しがちなので要注意だと小森先生。最初から干渉しやすいモデルもある。また、バッテリーのターミナルを回すときはペンチでしっかり締める

バッテリーは専用のものを用意するのが理想だが、エレキと共有でもOK。ただし、バッテリー残量が減ってくると干渉(エレキを作動させたときに画像が乱れたり消えたりする)しがちなので要注意だと小森先生。最初から干渉しやすいモデルもある。また、バッテリーのターミナルを回すときはペンチでしっかり締める 各種設定は?

たとえば取材時に小森先生が使ったHDS-8には多種多様な機能が付いているが、まずは工場出荷時の設定で使ってみるのがお薦めだという。慣れてくるにつれてひとつずつ覚えていこう。モデルによってはシャローモードやウイードモードなどもある。

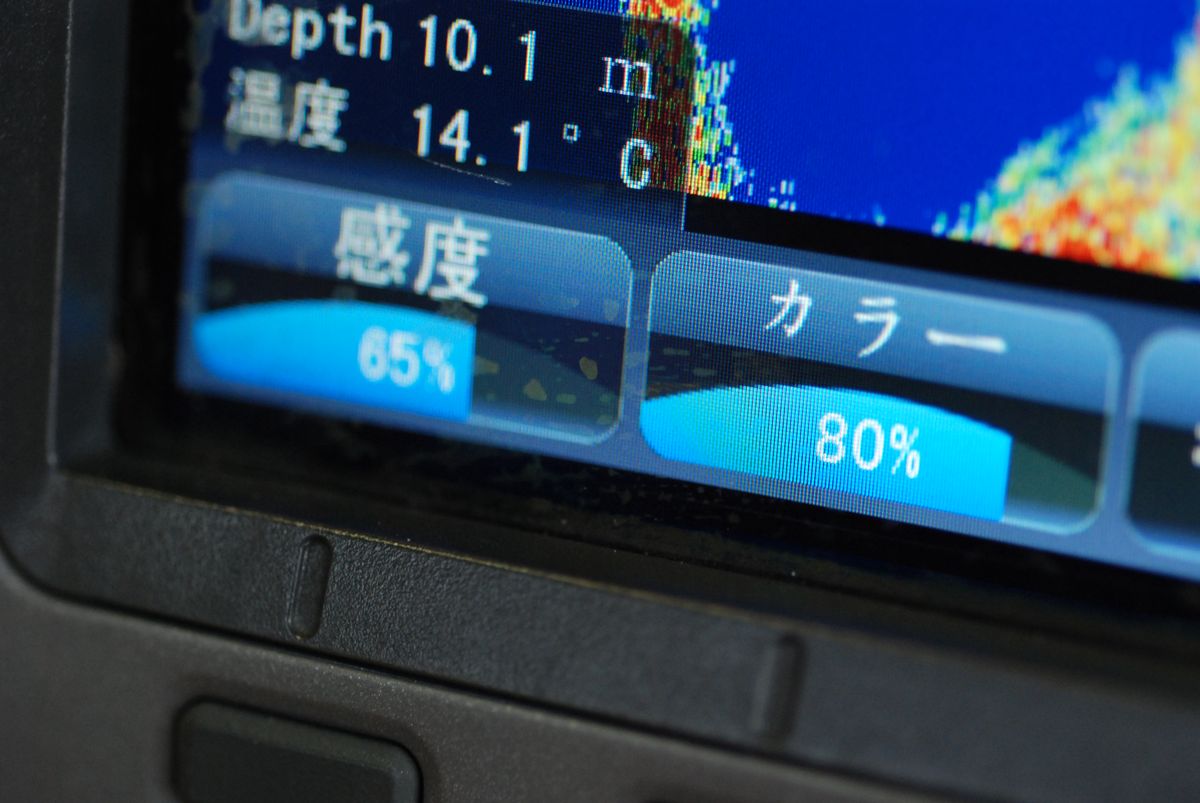

■感度(ゲイン)

オートモードで充分ではあるが、より詳細を知りたい場合は手動で操作したい。基本的に、感度を上げると、精密な情報を得られる反面、ノイズが出やすくなり、逆に下げるとクリアな映像になるが情報を取りこぼしがちになる。たとえば、立ち木っぽいものを見つけて、形を知りたいときは感度を上げれば枝ぶりまで映せる。逆に地形を知りたい場合は、低感度にしたほうが余計なものが映らずわかりやすい。詳しく見てみたい地形や物体があれば、その場で感度を上げたり下げたりして見比べてみるのが得策だ。

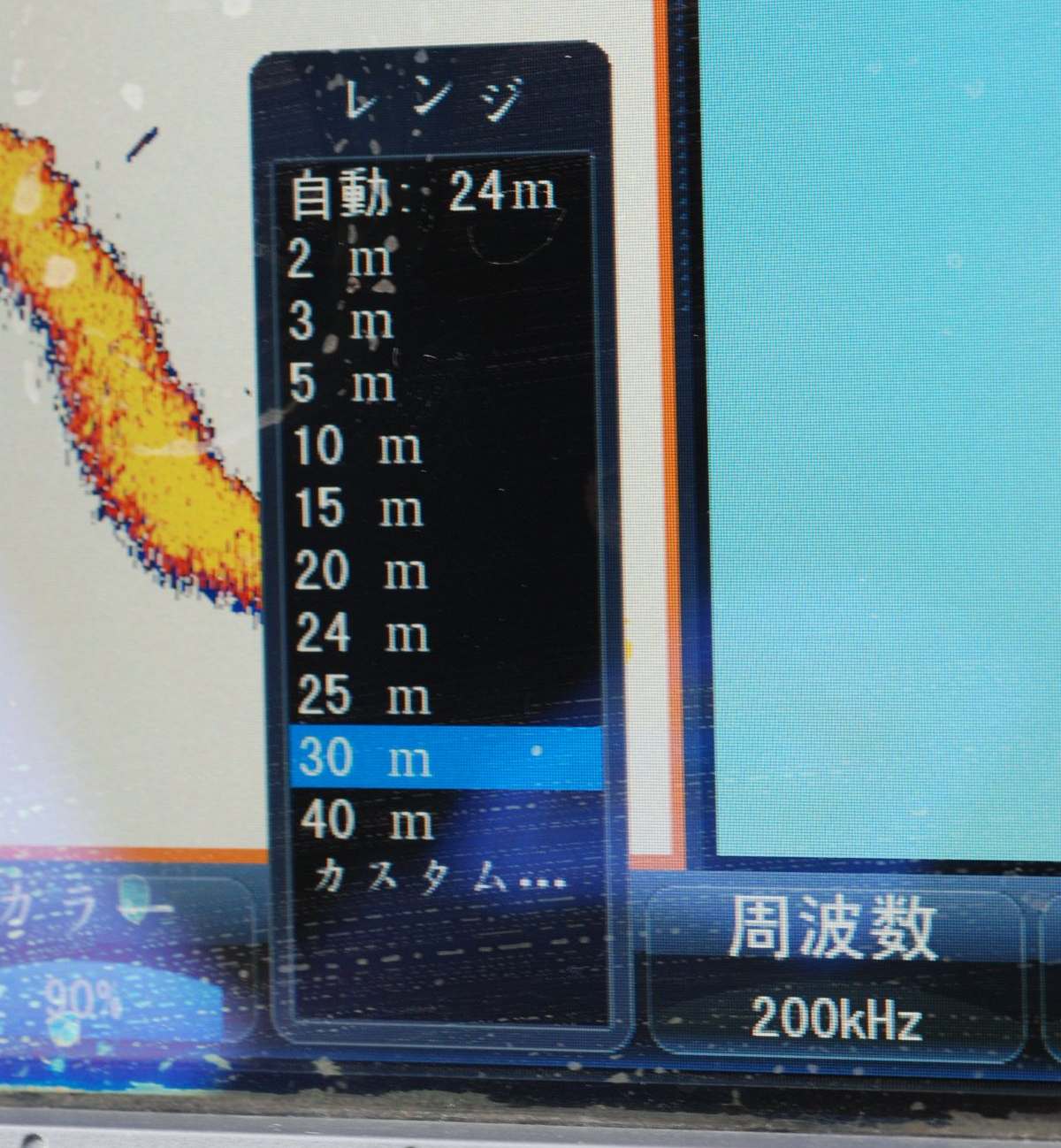

■水深(レンジ)

実際の水深の2~3倍に設定する。水深が3m前後であれば10mに設定。詳しくは第3回で解説するが、こうすることでボトムの硬さを判断できるのだ。

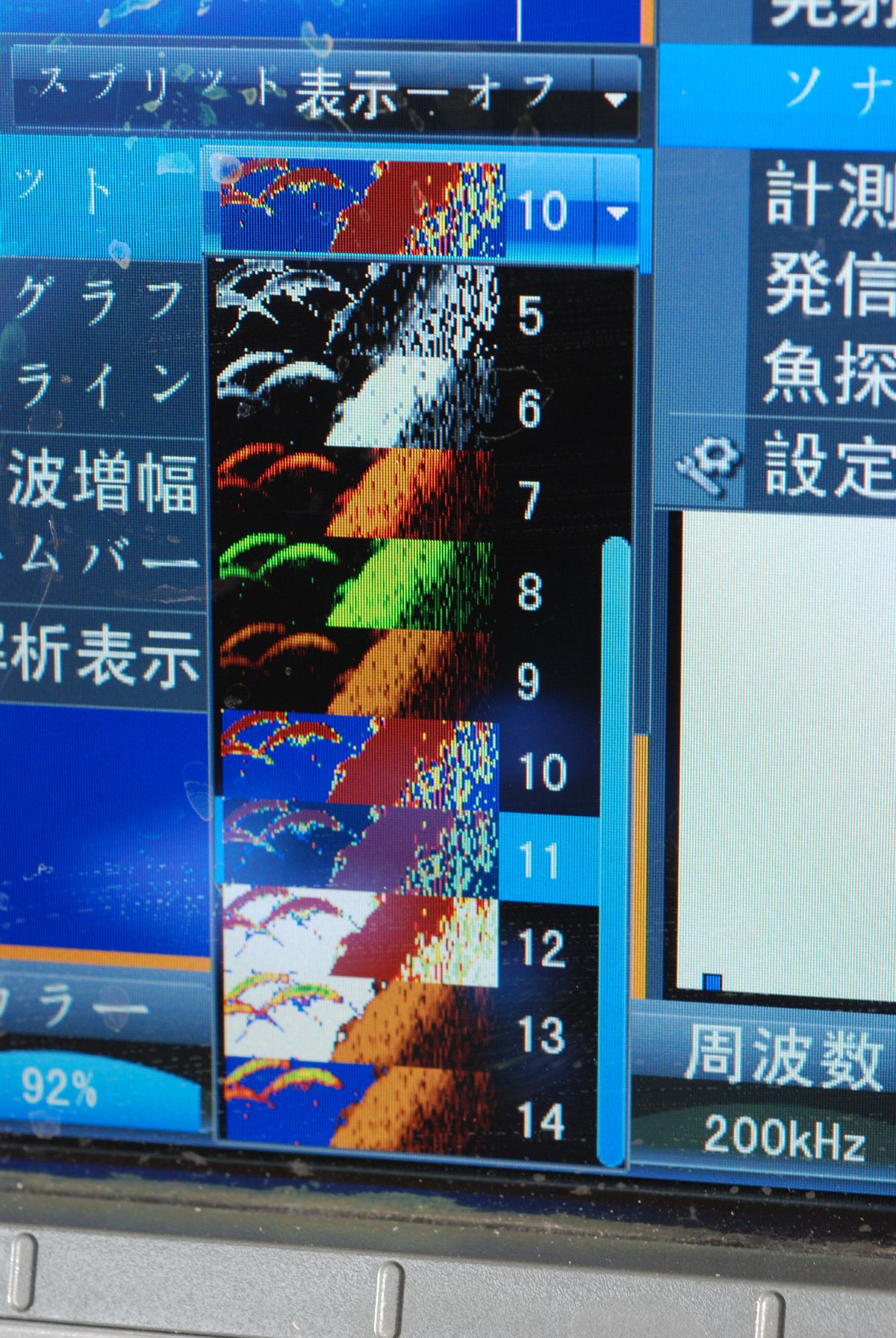

■パレット

映像のカラーリングを選べる機能。「人によって好みが分かれる設定だね」と小森先生。小森先生は、地形を見る場合は「背景青、ボトム茶」、魚を見たいときは「背景青+ベイトフィッシュ赤」などと、見極めたい対象により色調を使い分けている。HDS-8の場合、14個のパレットから好きな組み合わせを選べる。

■発射速度

超音波の発射速度を設定できる。小森先生は20段階のうち「12」を基準にしている。超スローに船を動かすなら発射速度を下げ、逆にハイバイパスで移動するときなどは上げればOK。「迷ったら元の設定でOKです」と小森先生。ちなみに、発射回数を上げすぎるとバスにプレッシャーを与えるのではないという心配の声もあるが、小森先生は「関係ない」と断言。「魚探がバスにプレッシャーを与えるとは思っていません」。

■スクロールスピード(チャートスピード)

画像が右から左にスクロールされるときのスピードを設定できる。小森先生は基本的に最高速で使っているが、超スローにボートを操船するときはスクロールスピードを遅めに設定することも。ちなみに、船のスピードと発射速度、スクロールスピードの3つが噛み合っていないと正確な情報は得られない。「発射速度:12」と「スクロールスピード:最高速」、「エレキのスピード:最高速の6割程度のスピード(※小森先生は82Lbを使用)」が小森先生にとってのスタンダードな組み合わせ。

小森嗣彦さんはBasser Allstar Classic 2016で準優勝。Basser2017年1月号の「小森ノート」では、2011年大会のプラクティスで利根川の全域をサイドイメージで調べ上げたエピソードにも触れられています。

ダウンショットリグを得意とする

ふたりのアングラーが使用法を徹底解説!

2016/12/18

バスフィッシングwithボートの教科書

バスフィッシングwithボートの教科書 「小森嗣彦/橋本卓哉 ダウンショットリグ講座」

「小森嗣彦/橋本卓哉 ダウンショットリグ講座」

.jpg)

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)