魚探は冬のディープの釣りで強い味方になってくれるアイテム。 使い方は? 画面からどうやって水中をイメージするの? 数え切れない「?」を、小森嗣彦先生に解消してもらった。

魚探掛け実践篇。GPSとの連動で効率アップ

Basser編集部=写真と文魚探は冬のディープの釣りで強い味方になってくれるアイテム。 使い方は? 画面からどうやって水中をイメージするの? 数え切れない「?」を、小森嗣彦先生に解消してもらった

この記事は2011年2月号に掲載されたものを再編集しています。

GPSとパソコン、そしてストラクチャースキャンとの連動

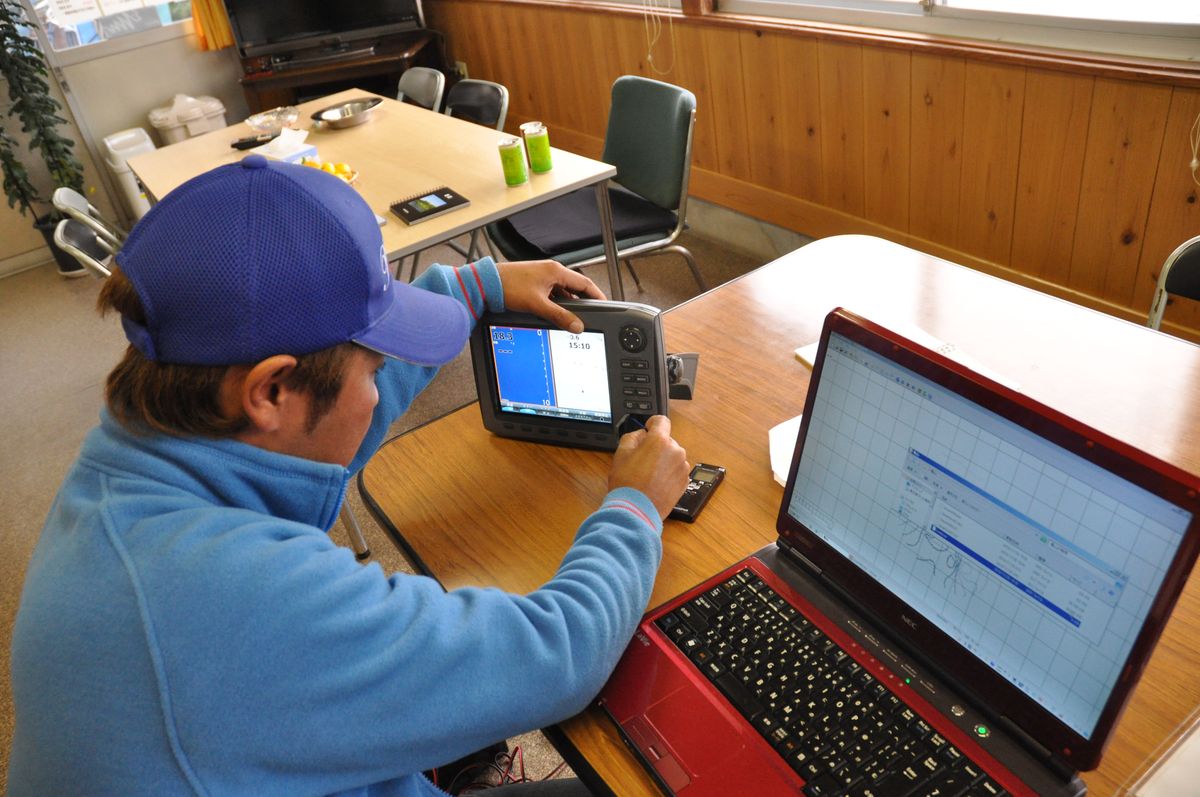

前回の記事では基本的な魚探掛けの作業を教えてもらったが、魚探のデジタル化が進み、少ない労力で効果的にその作業ができるようになってきたという。今回はGPSやパソコンと連動させられるモデルを使った魚探掛け作業の一例を紹介してもらった。

取材時(2012年)に小森先生が使用したローランスのHDS-8はGPSと連動していて、魚探の画面で気になるスポットがあればGPSにマークできる。ブレイクに沿ってマークを打ったり、水中島を囲うように線を引いたりできる。また、写真で紹介しているように、SDカードに記録したデータをパソコンに落としてデータを処理できるし、ストラクチャースキャンと連動させることも可能だ。プラクティスで魚探掛けに必要な時間は大幅に短くなり、精度もグッとアップ。しかも、湖上だけでなく、パソコンを使うことで自宅でプラクティスをすることすら実現した。

※ちなみに2016年現在、小森先生が使っているのはHDS-9 Gen2 Touch。タッチパネルを搭載し、さらに操作しやすくなっている。

「これからも魚探の進化は進むだろうね。ただ、魚探がすごいからって、バスが簡単に見つかるわけじゃない。あくまでバスを探すのはアングラー。たとえば『水中島の横に1m四方の凹みがある』ってわかっても、じゃあいつそこを釣ればいいのかを考えるのは釣り人の仕事。魚探はバス探しの材料になる情報を提供してくれるだけだから、そこんところを忘れないように!」

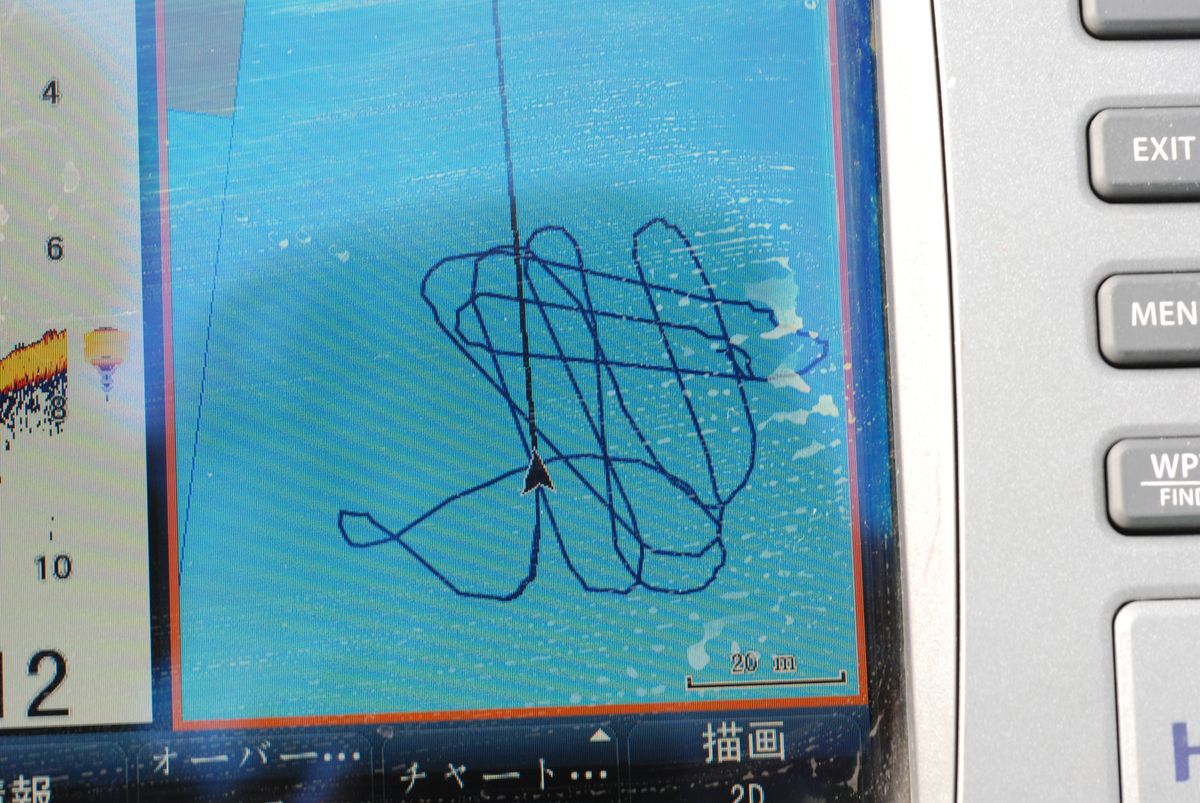

骨が折れる魚探掛けという作業だが、デジタル化が進むことで格段に楽になったと小森先生。気になるストラクチャーが画面に映ればボタンを押すだけでGPSにマーキングできる。おまけに、HDSシリーズには「巻き戻し機能」が付いているので、画像がスクロールして消えてしまったあとでも、遡ってマーキングできる

骨が折れる魚探掛けという作業だが、デジタル化が進むことで格段に楽になったと小森先生。気になるストラクチャーが画面に映ればボタンを押すだけでGPSにマーキングできる。おまけに、HDSシリーズには「巻き戻し機能」が付いているので、画像がスクロールして消えてしまったあとでも、遡ってマーキングできる  小森先生が絶賛する巻き戻し機能。「昔の魚探を知っている人からしてみたら、タイムマシンが手に入ったような感覚なのでは」とのこと

小森先生が絶賛する巻き戻し機能。「昔の魚探を知っている人からしてみたら、タイムマシンが手に入ったような感覚なのでは」とのこと  魚探掛けしたときの航跡と、それに連動する魚探画像をGPSに内蔵したSDカードに残せる

魚探掛けしたときの航跡と、それに連動する魚探画像をGPSに内蔵したSDカードに残せる  HDSシリーズはパソコンとも連動している。GPSに入れたSDカードに保存したデータを自宅のパソコンに落とし、「ドクターデプス」(オプションとして販売されている)などのソフトで開けば、写真のように3Dの湖底図を起こすことができる。そしてパソコンで起こした図を参考に、GPSにマーキングすることも可能だ。いまや自宅でもバリバリにプラクティスができてしまう時代なのだ。

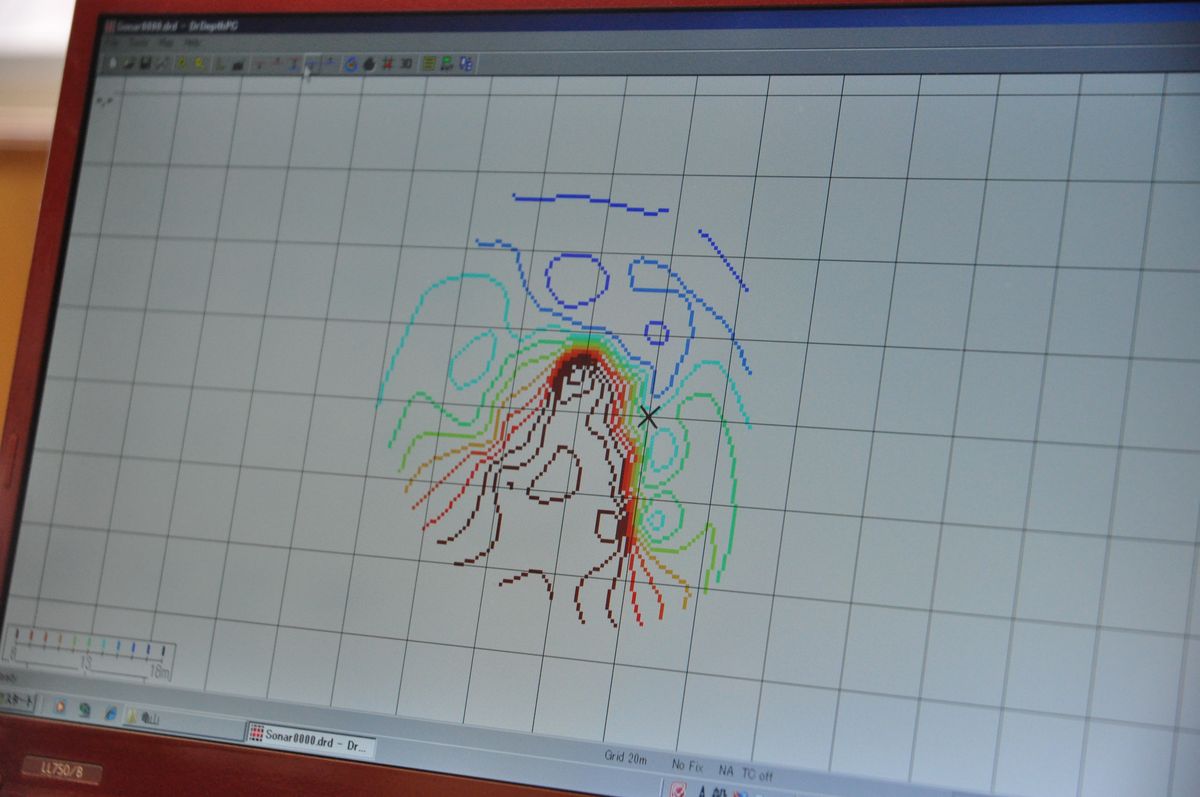

HDSシリーズはパソコンとも連動している。GPSに入れたSDカードに保存したデータを自宅のパソコンに落とし、「ドクターデプス」(オプションとして販売されている)などのソフトで開けば、写真のように3Dの湖底図を起こすことができる。そしてパソコンで起こした図を参考に、GPSにマーキングすることも可能だ。いまや自宅でもバリバリにプラクティスができてしまう時代なのだ。 湖上で集めたデータをパソコンに落とし、専用ソフトの「ドクターデプス」で開くと、このように等深線図が出せる

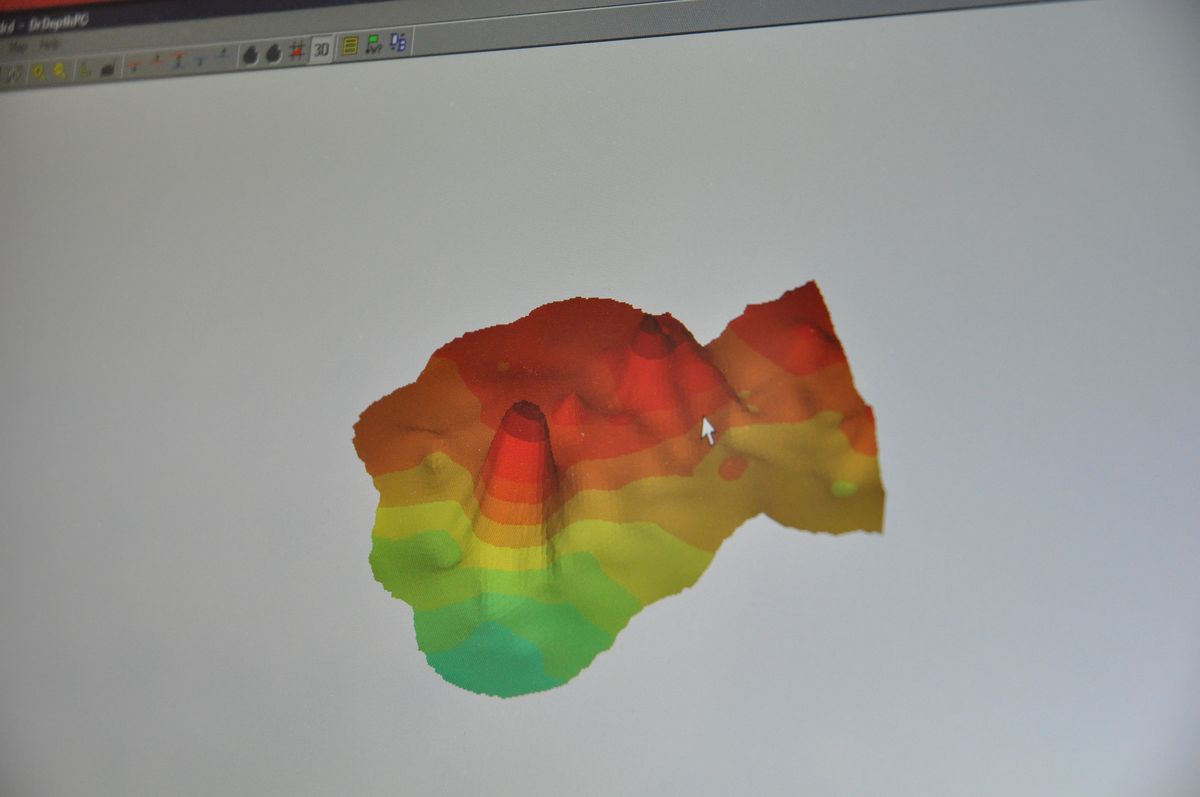

湖上で集めたデータをパソコンに落とし、専用ソフトの「ドクターデプス」で開くと、このように等深線図が出せる  その等深線図を3Dに起こすことも。凹凸がよくわかる

その等深線図を3Dに起こすことも。凹凸がよくわかる  小森先生は、パソコンで起こした3D図をもとに、GPSにマークを打ち込んでいる。たとえばこの映像の十字マークはブレイクのエッジで、お食事マークはバスのフィーディングスポット(ここの場合はフラット)。マークの種類はいろいろあるので、用途に応じて打ち分ける

小森先生は、パソコンで起こした3D図をもとに、GPSにマークを打ち込んでいる。たとえばこの映像の十字マークはブレイクのエッジで、お食事マークはバスのフィーディングスポット(ここの場合はフラット)。マークの種類はいろいろあるので、用途に応じて打ち分ける  ブレイクに沿ってマークが打ち込まれている。ブレイクと平行にドラッギングする際はこのマークを辿ればいい

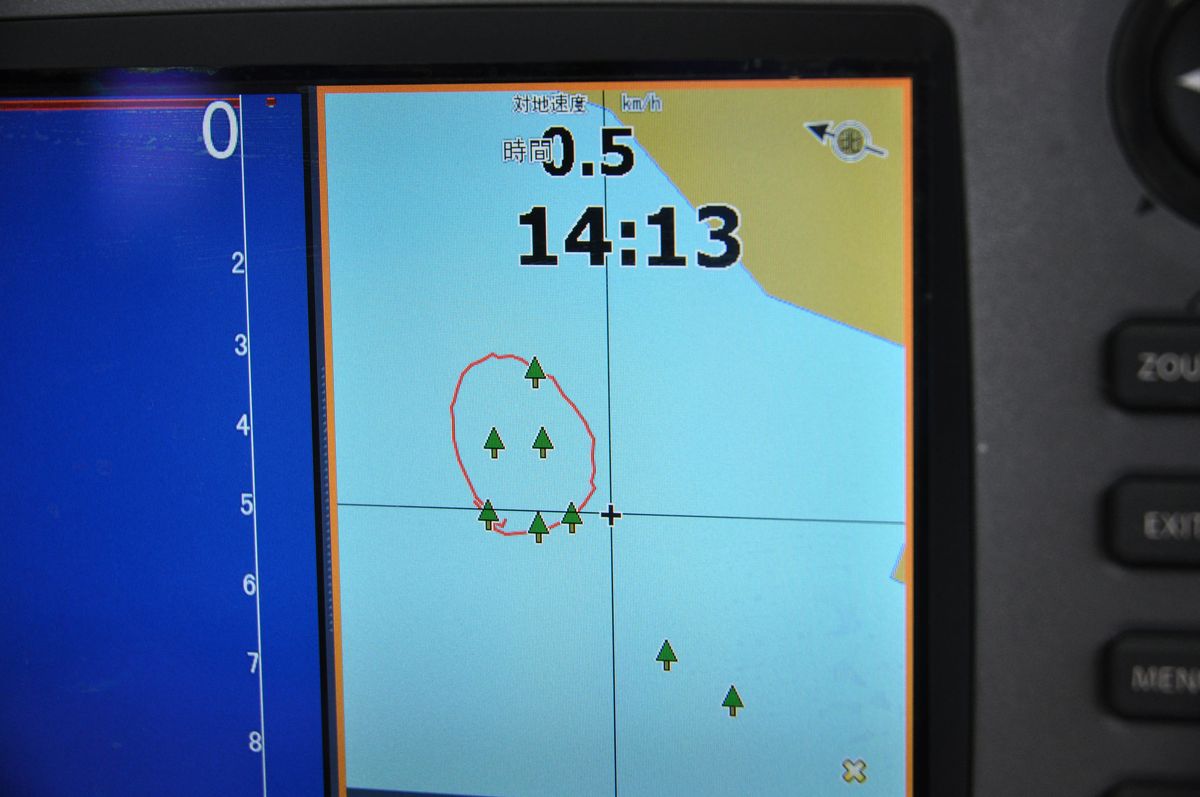

ブレイクに沿ってマークが打ち込まれている。ブレイクと平行にドラッギングする際はこのマークを辿ればいい  立ち木群(立ち木マーク)を赤丸で囲っている。この赤丸は、「この円上にボートをステイさせてキャストすればOK」という目印

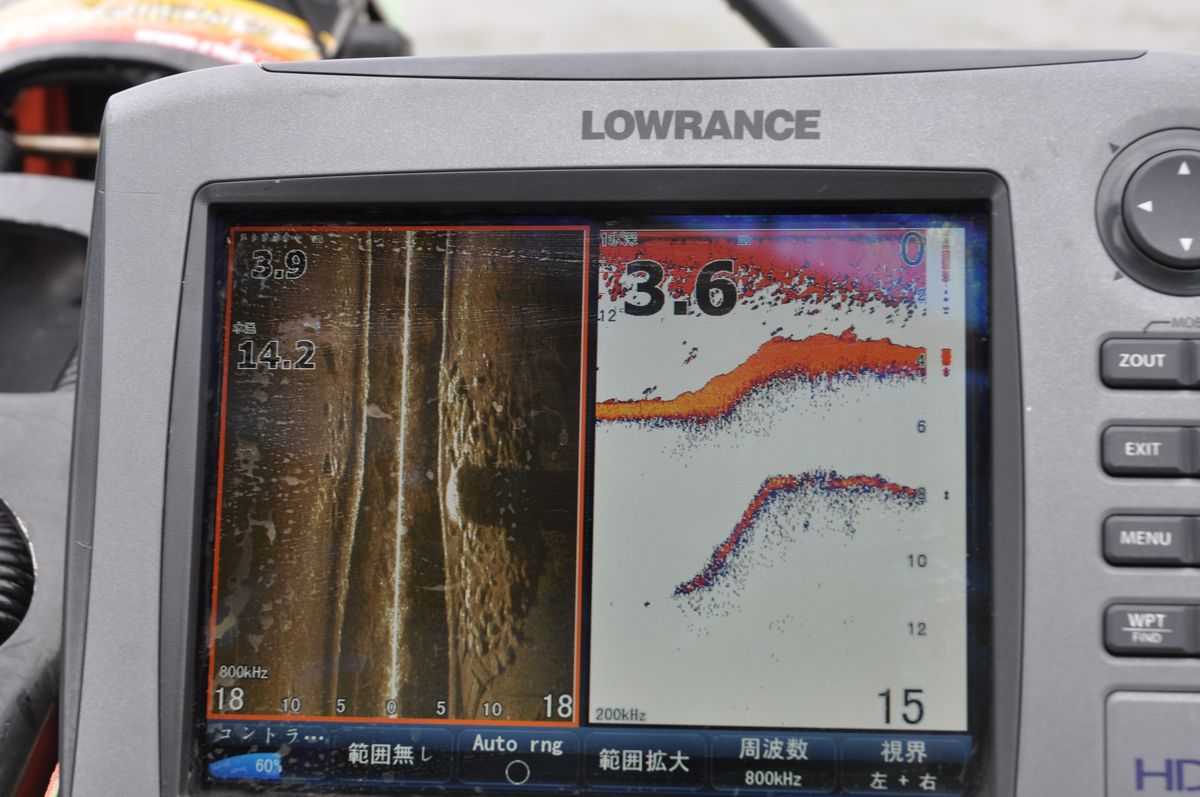

立ち木群(立ち木マーク)を赤丸で囲っている。この赤丸は、「この円上にボートをステイさせてキャストすればOK」という目印  小森先生はストラクチャースキャンも併用している。ストラクチャースキャン右側に映っている大きな岩のようなものは橋脚跡で、その周りにあるのはゴロタ(画面上が最新の情報)。右の魚探画像を見ると、二次反射が出ていることから底質が硬いことがわかる

小森先生はストラクチャースキャンも併用している。ストラクチャースキャン右側に映っている大きな岩のようなものは橋脚跡で、その周りにあるのはゴロタ(画面上が最新の情報)。右の魚探画像を見ると、二次反射が出ていることから底質が硬いことがわかる 小森嗣彦さんはBasser Allstar Classic 2016で準優勝。Basser2017年1月号の「小森ノート」では、2011年大会のプラクティスで利根川の全域をサイドイメージで調べ上げたエピソードにも触れられています。

ダウンショットリグを得意とする

ふたりのアングラーが使用法を徹底解説!

2016/12/22

バスフィッシングwithボートの教科書

バスフィッシングwithボートの教科書 「小森嗣彦/橋本卓哉 ダウンショットリグ講座」

「小森嗣彦/橋本卓哉 ダウンショットリグ講座」

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

-Dec-26-2025-01-00-45-5413-AM.jpg)