島根県・宍道湖で、1993年からウナギとワカサギの漁獲量が激減。著者は同時期から水田で使われ始めた「ネオニコチノイド系殺虫剤」が原因ではないかと仮説を立てた。かつて使用された毒性の強い農薬とは違い、ネオニコチノイド系殺虫剤が魚を直接殺したわけではなさそうだ。原因を突き止めるためには、水中の生態系と食物連鎖を知る必要がある。

ウナギ・ワカサギの漁獲量減少に化学農薬が及ぼした影響を突き止めるには?

山室真澄 写真と文

10月下旬に発売となる単行本『魚はなぜ減った? 見えない真犯人を追う』。本書は、島根県・宍道湖の魚類の減少に、日本では広く使用されている「ネオニコチノイド系殺虫剤」という農薬がかかわっていることを明らかにした、東京大学の山室真澄教授らの研究を解説した月刊『つり人』の連載(2020年7月号~2021年2月号)を一冊にまとめたものです。

ここでは本書の中から、同湖で起きていた異変の概要と、原因と疑われるネオニコチノイド系殺虫剤について解説した内容を抜粋・再編集して公開します。

◆本書についての詳細はこちら

『魚はなぜ減った? 見えない真犯人を追う』 10月下旬発売!

■山室真澄(やまむろ・ますみ)

■1960年名古屋生まれ。幼少期から水辺に親しみ、東京大学・文科三類に入学。理学部地理学教室に進学し、学生時代の卒業研究から学位論文まで宍道湖の生きものをテーマに研究。その後も一貫して同湖の研究を続け、2019年『Science』誌にて論文「Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields」を発表する。東京大学大学院新領域創成科学研究科教授。専門分野は陸水学・沿岸海洋学・生物地球化学。

◆参考(外部リンク)

産総研:ウナギやワカサギの減少の一因として殺虫剤が浮上

この記事の要点

・島根県・宍道湖で、1993年からウナギとワカサギの漁獲量が激減。著者は同時期から水田で使われ始めた「ネオニコチノイド系殺虫剤」が原因ではないかと仮説を立てた。・ネオニコチノイド系殺虫剤は、人体や脊椎動物への安全性が高いとされる一方で、昆虫には強い毒性を発揮するのが特徴で、今日では広く使用されている農薬である。

・かつて使用された毒性の強い農薬とは違い、ネオニコチノイド系殺虫剤が魚を直接殺したわけではなさそうだ。原因を突き止めるためには、水中の生態系と食物連鎖を知る必要がある。

宍道湖では1993年からウナギとワカサギの漁獲量が激減

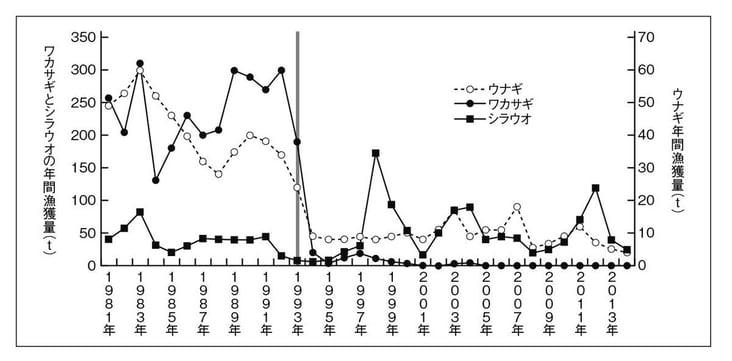

魚類と呼ばれる動物は5億年前から地球に存在し、現在の世界の海や川には3万3462種もいるとされる。魚類がうまれてからの5億年の間には、すべての生物種の9割以上が絶滅した大量絶滅時代(約2億5100万年前、ペルム紀末)があり、魚類も大部分が絶滅した。本書で対象としているのは、そんな壮大な物語ではない。全魚類ではなくウナギとワカサギの2種類だけ。そのうえ世界全体ではなく日本、それも島根県の宍道湖という汽水(=海水と淡水が混じった水)の湖で起こったできごとが中心だ。この湖では1993年からウナギとワカサギがまったく漁獲されなくなるくらい減ってしまった。その原因は何か? 著者は水田で使われる農薬の一種であるネオニコチノイド系殺虫剤の影響だと考えている。

国内でも有数の汽水湖である中海(手前)と宍道湖(奥)

宍道湖は面積79平方キロメートルの日本で7番目に広い湖で、湖当たり年間漁獲量は長年、日本一をキープしている。漁獲量の大部分は魚ではなくヤマトシジミという二枚貝。かつては日本人が食べるシジミの8割は宍道湖産だったくらい、たくさん捕れていた。今でも単独の湖沼としては漁獲量が最も多い。しかし宍道湖でヤマトシジミが大量に漁獲されて全国に出回るようになったのは1970年代以降、保冷車によって築地市場まで輸送できるようになってからのことだ。

それ以前まで地元以外にも運搬され消費されていた宍道湖産水産物は実はウナギで、江戸時代に関西に流通していた天然ウナギの多くが宍道湖・中海産だった。このため関西では「出雲屋」というウナギ料理店が多いとされる。ウナギは川に棲むとのイメージがあるが、ウナギにとって好適なエサであるエビなどの甲殻類は、淡水よりも海や汽水域に多い。棲みやすい汽水域を追い出されたウナギが仕方なく淡水域まで遡上しているのだ。

ワカサギはもともと涼しい気候を好む汽水性の魚で、太平洋側は霞ヶ浦、日本海側は宍道湖が自然分布の南限になる。山に囲まれた湖で氷に穴をあけてワカサギを釣るのは冬の風物詩だが、淡水の山岳湖沼にいるワカサギはすべて国内移入種で、多くはもともと霞ヶ浦にいたワカサギの子孫だ。霞ヶ浦は、首都圏に水を供給するために堰を作って淡水にするまでは汽水だった湖で、ヤマトシジミも漁獲されていた。現在と同様、江戸時代にもワカサギが大量に捕れていて、将軍に献上されたことからワカサギを漢字で「公魚」と書くとされる。

霞ヶ浦のワカサギは釣り人にもなじみ深い。漁は7月下旬から12月いっぱいの約5ヵ月間で行なわれている(写真:葛島一美)

そのワカサギが現在、日本で最も捕れる湖はどこか? 近年の農林水産省の統計は湖沼ごとではなく県単位で公表されるので断定はできないが、茨城県のワカサギ漁獲量は全国4位で大部分が霞ヶ浦産であることから、単独の湖では霞ヶ浦が日本一ワカサギが捕れていると思われる。ワカサギはシジミと違って淡水でも繁殖できる。おまけに霞ヶ浦はエサが極めて豊富らしく、多くの湖では秋以降にようやく太り出すワカサギが、霞ヶ浦では「夏ワカ」と呼ばれ、夏にはもう漁獲され市場に出回る。

宍道湖もかつてはワカサギが網に入りすぎて船上に引き上げられないくらい捕れていて、学生のころは漁師さんからお裾分けしていただいたワカサギが夕食のおかずになっていた。だが今では水族館に提供する数個体さえ捕れない。ずっと汽水のままだった宍道湖で汽水性のワカサギが捕れなくなって、淡水にされた霞ヶ浦で捕れ続けているのはなぜだろう?

本書p72より、宍道湖におけるワカサギ・ウナギ・シラウオの年間漁獲量の推移のグラフ。ワカサギとウナギの漁獲量がガクッと減っている1993年は宍道湖集水域でネオニコチノイド系殺虫剤の使用が始まったタイミングと一致するが、因果関係を証明するには生態系の中で何が起きていたかも調査しなければならない。シラウオの漁獲量が減っていない理由とは?

宍道湖と同様の異変がほかの水辺でも起きていたら…?

著者は卒業論文、修士論文、学位論文すべて、宍道湖をテーマに書いた。卒論では宍道湖の248箇所から採取された泥の中の多毛類(=釣りエサにするゴカイを含む動物群)について、どんな種類が何匹いるかを明らかにした。

教授となった現在でも自ら水辺に立って調査をする山室先生(霞ヶ浦にて実験用のテナガエビを採集)

修論では宍道湖の多毛類を日本のほかの汽水湖と比べるため、大きなザックに採泥器を入れて、北海道から九州まで汽水湖行脚をした。宍道湖と塩分が近い涸沼では宍道湖と比較するために冬も調査したが、5mmのウエットスーツで4℃の湖水での潜水作業は死ぬかと思った。

学位論文では多毛類から離れ、同湖の重要な水産物であるヤマトシジミをテーマにした。宍道湖を淡水にするとこの貝がいなくなることで水質が悪化することを証明し、漁師さんたちから学位取得のお祝いにとウナギ尽くしの祝宴を開いていただいた。ウナギのあらいを食べたのは後にも先にも1991年のこのときだけだが、その2年後にウナギが激減するなど、あのときは夢想だにしなかった。

そして就職後も30年にわたって宍道湖を研究し続けてきた経験から、宍道湖でウナギとワカサギが捕れなくなったのは、水田でネオニコチノイド系殺虫剤を使うようになったためという仮説を立て調査を行なってきたのである。

ネオニコチノイド系殺虫剤は現在、世界の農業分野で最も多く使用されている殺虫剤である。ということは宍道湖で突如としてウナギが捕れなくなったようなことが、世界のどこかでこれから起こるかもしれない。あるいは読者の身近な水辺で、既に起こっているのかもしれない。それに気付けるのは誰だろうか?

日本では水田に大量の農薬がまかれるが、そこから繋がっている川や海の状態は、漁師や釣り人くらいしか見ていない。一方で漁師や釣り人は、「最近○○が捕れない」「○○年前にはもっと○○がいたのに……」と現場の変化には気づいていても、かつて魚毒性の強い農薬によって魚が瞬時に浮いたような激変でもない限り、その原因が農薬だと判断できない。

ペルム紀末の大量絶滅は、もしその時代に人類がいたとしても止められなかっただろう。けれど今魚たちが直面している危機の原因がネオニコチノイド系殺虫剤であることが確かになれば、人類はきっと、魚を減らさないような殺虫剤を創り出すことができる。人間が作った物が原因であれば、改良するだけのことだから。

本書最大の目的は、日頃、水辺で魚に親しんでいる釣り人の読者に魚が減った原因を見極めるコツを伝え、子や孫の代まで豊かな水辺が日本に残るように日本の農業を変えていく原動力になっていただきたいことにある。そこでまずは農薬、とくにネオニコチノイド系殺虫剤についてざっと解説する。

ワカサギ・ウナギ漁獲量減少の原因か? ネオニコチノイド系殺虫剤とは

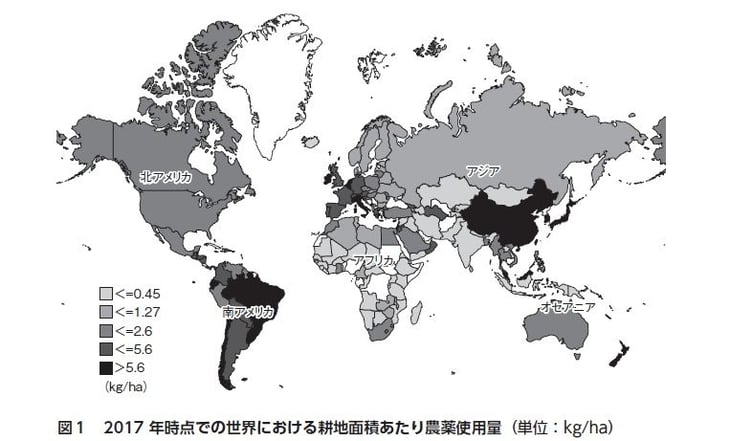

世界における化学農薬の使用量を見ると、多く使われているのはアジア、ヨーロッパ、中南米だ(図1)。

出典:http://www.fao.org/faostat/en/#data/EP/visualize

アジアでもとくに東アジアで使用量が多く、1ha当たり使用量は中国13.1kg、韓国12.4kg、日本11.8kgで、ヨーロッパで最も多いオランダの7.9kg、2番目のベルギーの6.7kgなどと比べて倍近い量を使用している。大型農業により農薬の大量散布をイメージさせるアメリカの使用量は、わずか2.5kgにとどまっている。東アジアの国で使用量が多いのは、モンスーンの影響で夏に高温多湿になって病虫害の被害が多くなることや、米の生産量が多く水田で農薬が多用されることが原因とされる。

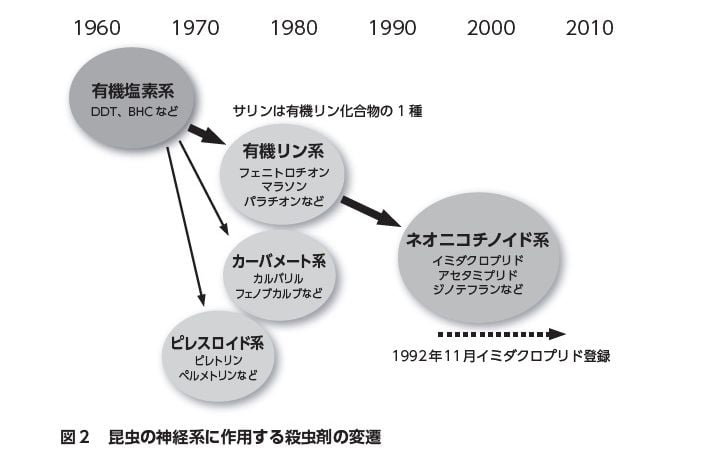

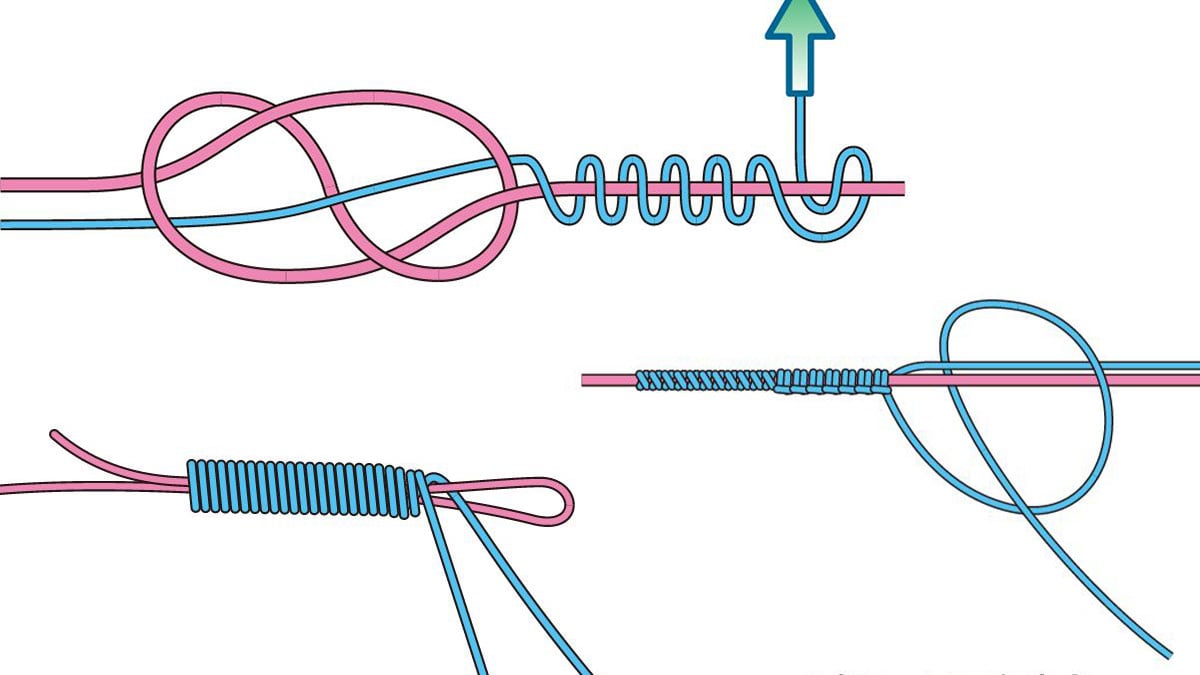

化学農薬のうち害虫を退治するのに使われるのが殺虫剤だ。殺虫剤には、昆虫の神経系に作用するもの、細胞内呼吸を阻害するもの、成長を阻害するもの、代謝を制御するもの、筋小胞体に作用するもの、物理的に気門を封鎖するものなどがある。主流は神経系に作用するものだが、人や魚を含む昆虫以外の動物にも悪影響を及ぼすことが明らかになるたびに、異なる系統の製品が開発されて置き換わってきた(図2)。

太い矢印で示されたタイプがそれぞれの時期の主流だが、有機塩素系以外のタイプは現在の日本でも多種類が製造・販売されている。

レイチェル・カーソンがニューヨーカー誌に「沈黙の春」の連載を始めた1962年当時、環境中に大量に散布されていたのは有機塩素系のDDTで、この殺虫剤により全米各地で魚類が大量死したり激減したりしたと記している。有機塩素系殺虫剤は残留性や生物濃縮性が高く毒性が強いことから残留性有機汚染物質(POPs)として多くの国で禁止された。

続いて主流になったのが有機リン系だが、1953年に日本での本格的使用が始まったパラチオンは有明海でアミ類やエビ類の大量死をもたらしただけでなく、70人の死者と1564人の中毒者が発生し、翌1954年にも死者70人、中毒者1887人を出した。以後も有機リン系殺虫剤による農民の健康被害や自殺が多数報告され、農作物への残留もしばしば問題になった。

そのような経緯で、現在、世界的に広く使用されるようになったのがネオニコチノイド系殺虫剤だ。有機リン系と比べ人体や哺乳類・鳥類・爬虫類への安全性が高い一方で、昆虫に対する毒性が強いことが長所とされる。また水溶性であるため植物に吸収され、根から葉先まで浸透移行(植物体の中を移動)することや環境中での残留期間が長いことから、散布回数を減らすことができることも長所とされる。

ただしそれらの長所により、ネオニコチノイド系殺虫剤は害虫だけでなく、ミツバチといった益虫までも減らしてしまうことになる。さらには水溶性であるために、水田の水中で生活するアカトンボの幼虫やタガメなども減らしてしまう。実際、欧米では近年になってミツバチが原因不明で大量に失踪する蜂群崩壊症候群が多発し、ネオニコチノイド系殺虫剤が一因である可能性が検討されている。またアキアカネの減少がネオニコチノイド系殺虫剤などの浸透性殺虫剤が原因とする論文も発表されている。

しかしネオニコチノイド系殺虫剤に対して、魚毒性は報告されていない。実際、著者も宍道湖のウナギとワカサギが減ったのは、DDTのように直接影響を受けたとは考えていない。ではなぜ宍道湖でネオニコチノイド系殺虫剤によってウナギとワカサギが減ったのか?

ヒントは「エサ」だ。ネオニコチノイド系殺虫剤は昆虫以外の動物には影響が少ないとされているので、当然、鳥にも影響しないはずだ。しかしオランダで多く使用されるネオニコチノイド系殺虫剤のイミダクロプリドの水域での濃度と、その水域周辺の昆虫食性の鳥の数との関係を調べたところ、イミダクロプリドの濃度が高いほど鳥の数が少なくなる傾向が認められた。

直接毒性がなくても、エサが減ればそれを食べる動物の数が減っても不思議ではない。しかしウナギやワカサギはエサを昆虫に頼っているわけではない。ネオニコチノイド系殺虫剤は、彼等のどのようなエサに悪影響を及ぼしたのだろう? このエサ問題が関わってくる、水圏での食物連鎖は本書で詳しく解説する。

編集部より

ネオニコチノイド系殺虫剤は、その是非はともかく、現実に農作物を害虫の被害から守るという役割を果たしています。その農薬がなぜ害虫だけではなく魚類も減らすに至ってしまったのか。

本書では、水辺の生態系への農薬の影響を正しく理解するうえで欠かせない、魚類を取りまく食物連鎖の仕組みや水辺の物質循環など、生態学をイチから学べる内容が続きます。

その知識を踏まえたうえで、山室先生が宍道湖の事例の原因をネオニコに絞り込んだ過程を追いかけてみてください。もし、あなたが身近な水辺の異変に気づいたときに、ネオニコを疑えばいいのか、そうではないのか、もしそうならどうやって根拠を集めたらよいのか、ヒントになってくれるでしょう。

『魚はなぜ減った? 見えない犯人を追う』

第1回 宍道湖のシジミ研究とネオニコチノイド系殺虫剤

第2回 カギを握る「食物連鎖」と宍道湖の生態系

第3回 ミジンコのエサは減っていたのか?

~水辺の有機物と物質循環の概念~

第4回 「動物プランクトン」「エビ類」「オオユスリカ」の同時期の激減

第5回 容疑者をネオニコチノイド系殺虫剤に絞り込んだ根拠

第6回 釣り人の視点が生態系全体の保全のヒントになる

第7回(最終回) ネオニコチノイドに頼らない農業に向けて

まとめ/月刊『つり人』編集部

脱「ネオニコ」の可能性を探る。兵庫県豊岡市・コウノトリ育む農法を例に

参考文献

1/宮正樹(2016)新たな魚類大系統―遺伝子で解き明かす魚類3万種の由来と現在.慶応義塾大学出版会,215.

2/平塚純一・山室真澄・石飛裕(2006)里湖モク採り物語 50年前の水面下の世界.生物研究社,144.

3/島根県立図書館, リファレンス協同データベース, 2011年03月25日更新(最終閲覧日:2020年5月11日)

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000080873

4/海部健三(2013)わたしのウナギ研究.さえら書房,144.

5/浦野紘平・浦野真弥(2018)えっ!そうなの?!私たちを包み込む化学物質.株式会社コロナ社,193.

6/レイチェル・カーソン(2001)沈黙の春.新潮社,403.

7 /植村振作・辻万千子・前田静夫・河村宏・冨田重行(2002)農薬毒性の事典 改訂版.三省堂,

8 / C.A. Hallmann, R. P. B. Foppen, C. A. M. van Turnhout, H. de Kroon, E.Jongejans (2014) Declines in insectivorous birds areassociated with high neonicotinoid concentrations. Nature , 511, 341.343.

-1.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Mar-10-2026-02-12-50-0678-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)