秋のアオリイカエギングを完全攻略!タックルやエギの選び方、釣れるポイントの見つけ方、時間帯、そして基本のアクションまで、アオリイカを釣るための戦略を余すことなく解説。エギング初心者から、もう一度基本をおさらいしたい経験者まで必見。

秋のアオリイカエギングを完全攻略!タックルやエギの選び方、釣れるポイントの見つけ方、時間帯、そして基本のアクションまで、アオリイカを釣るための戦略を余すことなく解説。エギング初心者から、もう一度基本をおさらいしたい経験者まで必見。

写真◎松本賢治、形田淳、藤原武史、編集部 まとめ◎編集部

秋はエギング入門の絶好機

秋は、春に生まれたアオリイカの新子(しんこ)がエギを追えるサイズに成長する。この時期のイカは好奇心旺盛で警戒心が薄く、積極的にエギにアタックしてくるため、非常に釣りやすいのが特徴だ。

また、遊泳力がまだ弱いため、遠投の必要がない漁港や堤防といった身近なポイントに潜んでいることが多い。日中にエギを足元まで追ってくることも頻繁にあり、イカがエギを抱く瞬間を目で見て学べる「サイトフィッシング」が楽しめるのも大きな魅力。成功体験を得やすく、エギングの基本を学ぶ絶好の機会となる。

秋エギングの開幕はいつから?

秋エギングの開幕は、水温によって産卵の時期に変動があるため地域差はあるものの、一般的に9月頃から楽しむことができる。初秋は、新子がエギに果敢にアタックしてくるため、数釣りが楽しめる入門に最適な時期だ。10月から11月になると、イカが成長してサイズアップし、引きも強くなるため最も人気が高い。ただし、冬が近づくに連れて深場に落ちるイカも多くなり、成長して警戒心も高くなるので難易度は上がっていく。

秋エギングの時間帯はマズメ時を絡めるのがおすすめ

秋は、時間帯によって釣れるアオリイカのサイズが変わる傾向が強い。日中は良型が期待しにくい港内にも、夕方になると大型の群れが捕食のために接岸してくることがある。

日中は沖の深みで過ごし、夕方になると岸寄りの浅場でエサを追うタイプのイカは、特に成長が早く高活性だ。そのため、群れに当たれば次々とエギを抱いてくる。地元の釣り人の多くが「夕方の短時間勝負」というスタイルなのは、この習性を知っているからである。日中にやる気なさそうに浮いている小型は相手にせず、日没前後の1時間に集中し、やる気のある良型だけを効率よく釣っていくのだ。こうしたマズメのタイミングと潮の動きが重なれば、「入れ乗り」状態になることも珍しくない。

また、アオリイカは夜行性のため、日中は期待薄な港の最奥部でも、常夜灯があれば一級ポイントに変わる。アジやイワシといった小魚が群れる場所はアオリイカの捕食ルートになっていることが多く、夕マズメから夜にかけて集まりやすい。

昼間も狙いやすいのが秋の魅力

こう考えると夜釣りが有利に思えるが、日中には日中ならではのメリットと面白さがある。夜はラインやエギの動き、穂先の変化が見えにくく、「次のシャクリを入れたら乗っていた」ということも多くなる。アタリの瞬間を明確に感じ取り、時にはイカがエギを抱く瞬間まで目視できるのが、日中の醍醐味だ。

また、秋のメインターゲットは警戒心が薄い「新子」なので、一年の中でも日中の活性が比較的高い季節となる。特に初心者にとっては、視覚からの情報が多い昼間はコツを掴みやすい。ぜひ、秋はマズメ時を絡めて、日中に釣行してみることをおすすめしたい。

エギングに必要なタックル・道具

エギングはタックルもシンプルなので、一式を揃えてしまえば周年楽しめる。

ロッド

エギングを快適に楽しむなら、専用ロッドの導入を検討したい。専用ロッドは、キレのあるシャクリを入れやすいファーストテーパー(先調子)に、コシのないPEラインでも絡みにくいガイドを組み合わせているのが特徴だ。

ガイドの仕様には、主流の「外通し」タイプのほかに、ロッド内部にラインを通す「中通し(インターライン)」タイプもある。後者は、ガイド絡みのトラブルをほぼ完全になくせるため、ライントラブルが少ない。最初の1本としても、優れた選択肢となるだろう。

長さについては、オールシーズン対応可能な8.6ft(約2.6m)前後が、多くの釣り場で扱いやすい。秋イカを専門に狙うのであれば、近距離戦も多くなるため、取り回しと感度に優れる8ft前半~7ft後半のショートロッドもおすすめだ。

パワー(硬さ)は、秋エギングでは3号前後のエギが中心になるので、ML(ミディアムライト)クラスやL(ライト)クラスなどしなやかな番手が使いやすい。なかでもMLクラスは、春エギングにも対応できるため、最初の1本としての汎用性も高い。

リール

PE0.5~0.8号を150m以上巻ける、2500~3000番クラスの中型スピニングリールが基準。近年はエギング専用リールも充実している。

ハンドルはシングル、ダブルのどちらでも構わないが、ダブルハンドルがより好まれる傾向にある。その主な理由は、シングルハンドル特有の「ノブの重みによるハンドルの意図しない回転」が起こらない点と、ノブを瞬時に掴みやすい操作性の高さにある。

ライン

ヒイカなどのライトエギングを除いてPEライン一択と考えてよい。太さは0.5~0.8号の範囲が使われることが多く、リーダーとのラインシステムをしっかり組んで潮の抵抗を極力受けない繊細な釣りをするなら0.5~0.6号、強度を持たせるなら0.8号がマッチ。

比重やカラーリングなどさまざまなタイプがあるが、最初は海面に浮きやすいノーマルの低比重タイプから始めるのが無難。ライン変化でアタリを察知しやすいマーキング入りがおすすめ。

リーダー

フロロカーボン1.5~2号を90~150cm結ぶ。エギングでは極端なショートリーダーでは明らかに乗りが悪くなる。

リーダーの先には小型スナップを結ぶとエギ交換がスピーディーになるほか、直結よりもエギの動きがよくなるメリットもある。

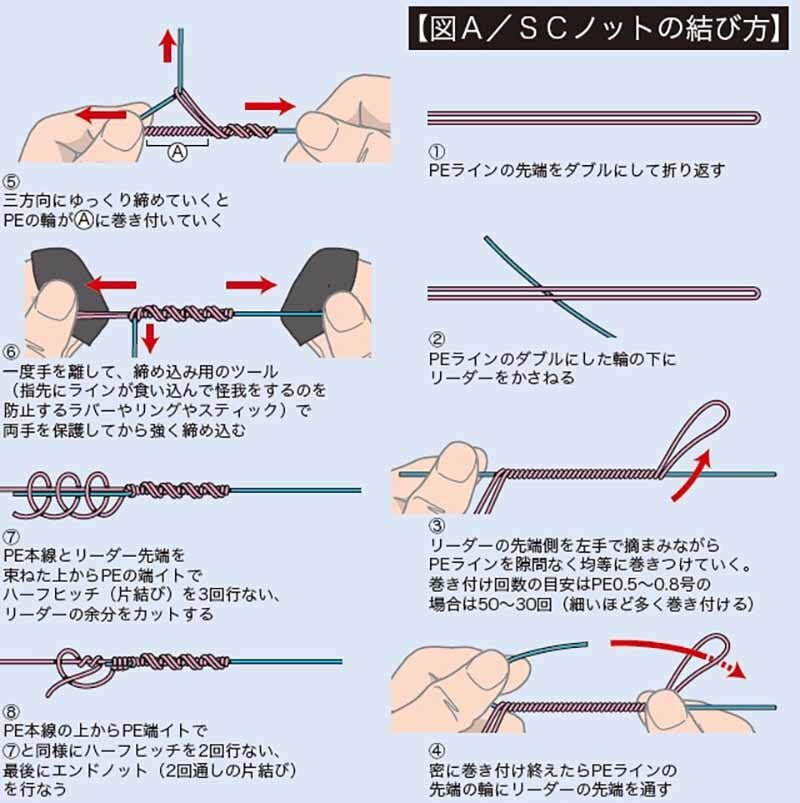

メインラインとリーダーの接続はいろいろあるが、ノット部が小さいためキャストの際のガイド抜けがよく、強度も申し分ない摩擦系ノットが主流。その中でも今回は簡単にできてFGノットほどではないもののエギングには充分な強度がありノット部も小さいSCノットをおすすめしたい。

ランディングツール

玉網を流用しても構わないが、イカは玉網に近づくと激しく抵抗するため、大型相手だとひとりでタモ入れするのはかなり難しい。

そのためアオリイカ釣りではギャフを使うのが一般的だ。シルエットの関係か、ギャフが近づいてもアオリイカはさほど暴れない。玉網のようにあらかじめ広げたところへ誘動するのではなく、射程圏内まで寄せてからギャフを振り下ろす。その際に切れやすい脚やエンペラではなく、胴体の中心から先端側(とんがっている側)を目掛けて打つ。イカはジェット噴射して後進するので脚や目の周りに打とうとすると逃げられてしまう。

エギの選び方

エギを選ぶ際、まずどのサイズ(号数)を選ぶかが鍵になる。基本は、その時期に釣れるイカの平均サイズに合わせるのがセオリーだ。秋ならシーズン序盤は2.5号、中盤は3.0号、終盤は3.5号のように、季節の進行と共に徐々にサイズアップさせていく。

エギのカラー

イカは色覚を持たないと言われるが、カラーによる明暗の差(コントラスト)は認識しているとされる。そのため、同じエギでもカラーや柄を変えた途端に反応が変わることは珍しくない。いくつかカラーバリエーションを持っておくのが釣果への近道だ。

エギのカラー選択は、背中部分の「上布」の色と「下地」となるテープカラーの組み合わせで決まる。光量に合わせて選ぶのが基本で、光の少ないマズメ時や濁り潮では、金や赤の下地にピンクやオレンジの「上布」を組み合わせるなどシルエットを際立たせるのが有効だ。逆に、光量が多い日中や澄み潮では、クリア系の下地にブルー、グリーン系などナチュラルなカラーの上布を組み合わせるのがいいだろう。

ただし、シャローでのサイトフィッシングであれば、イカの反応を見るために、アングラー自身がエギの位置を把握することを優先しよう。背中部分の色はエギを視認しやすいピンクやオレンジといったアピールカラーを軸にすると釣りやすくなる。

エギの沈下速度

エギには主に「シャロー(S:遅く沈む)」、「ノーマル(N:標準)」、「ディープ(D:速く沈む)」の3タイプがある。最初の1本を選ぶなら、あらゆる状況で使いやすいノーマルタイプを軸に揃えれば間違いない。

ただし、秋のエギングでは、沈下速度が遅い「シャロータイプ」が活躍する場面も多い。特に、イカがエギを追ってくるものの、なかなか抱きつかないような低活性時に効果的だ。

そこで、基本となるノーマルタイプに加え、“食わせ”の切り札としてシャロータイプもいくつか用意しておくと、より盤石だろう。

秋にアオリイカが釣れるポイントは?

秋のアオリイカは「コロッケサイズ」から始まる。文字どおり胴体部分がコロッケくらいの大きさになると魚食性が高まりエギにも好反応を示すためだ。そしてシーズンが進むうちに足の裏サイズというように成長していく。

重さでいえば200g未満から始まり、300g前後の数釣りを楽しみ、シーズン終盤にはマックスで500g級の良型もねらえるようになる。

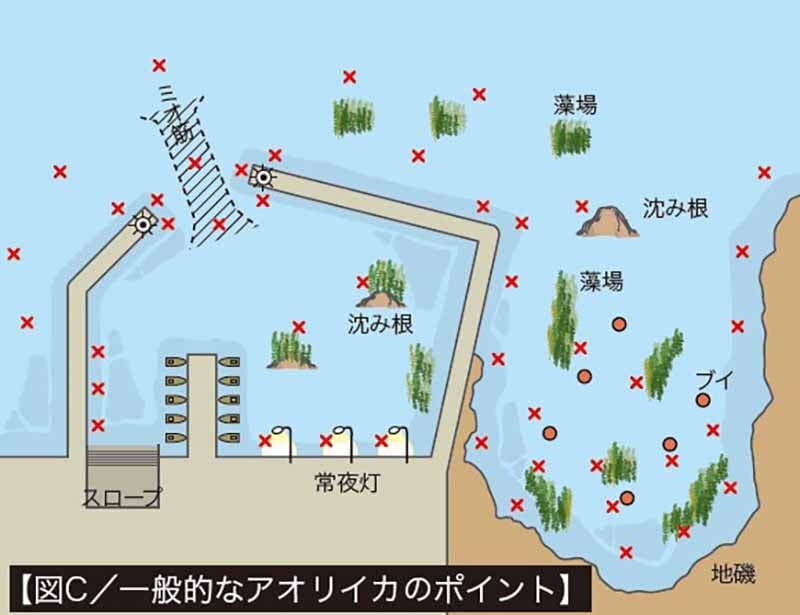

良型ほどいい場所にいるのはどんな釣りでも同じである。波静かな港内の最奥には500円玉サイズの赤ちゃんイカがプカプカと浮いているが、こんな小型をねらっても面白みはない。では、下図のような地磯に隣接するどこにでもある漁港をモデルに釣り場を考えてみよう。

秋という季節に、まず探りたいのが図の右側にある、地磯に隣接する堤防の付け根。しかも磯がワンドになっているのでベイトフィッシュやアオリイカをストックしやすい。手前から探り、次に少し沖の藻場、さらに沖の沈み根や沖の藻場を探る。ブイやロープもアオリイカは好んで居着くストラクチャー。ただしくれぐれも引っかけることのないように。日中で、なおかつスパイクシューズやライフジャケットなどの装備が万端であれば地磯側からアプローチするのもあり。

同様に堤防外側の角付近、先端も好スポット。潮通しがよい分、早くからいいサイズがねらえる。こちらも近投から徐々に遠投で探る。藻場やカケアガリ、ベイトフィッシュの回遊もあればなお期待できる。

港内は潮通しがよくない分、青物などの外敵も少ないため、小型のゆりかごであるケースが大半。特にスロープ付近や港内の藻場付近に遅生まれの小型が群れていることが多く、ある程度成長してから港外へ出ていく。ただし、水深のある大規模な漁港ではミオ筋を通じて港外と港内を出入りする群れもいて、沈み根や藻場周りで良型が連発することもある。また、夜であれば港内の常夜灯も狙い目だ。

エギングの基本の釣り方:ラインメンディングを意識

ここからは基本となるエギングの釣り方を解説する。まず、キャストしたエギが着水したらすぐにラインスラックを巻き取り、ロッドティップを海面近くまで下げて、海面に浮いたPEラインを直線にする。こうすることで軽いPEラインが風の影響を受けにくくなる。

ラインを直線にしたら、水深があるところではリールのベールをオープンにしてフリーフォール。水深がないところはラインを張ってカーブフォールあるいはテンションフォールさせる。

着底あるいは任意のタナまでエギを沈ませたら、いきなり誘いに入るのではなく、まずはラインの軌道を修正する。エギは基本的にラインの方向へ進むためだ。高く跳ね上げようといくらロッドを真上にシャクっても、リーダーがエギよりも下側に垂れていればエギは跳ね上がらない。そのためリーダーをエギよりも上にある状態になるようライン処理してから誘いを入れる。

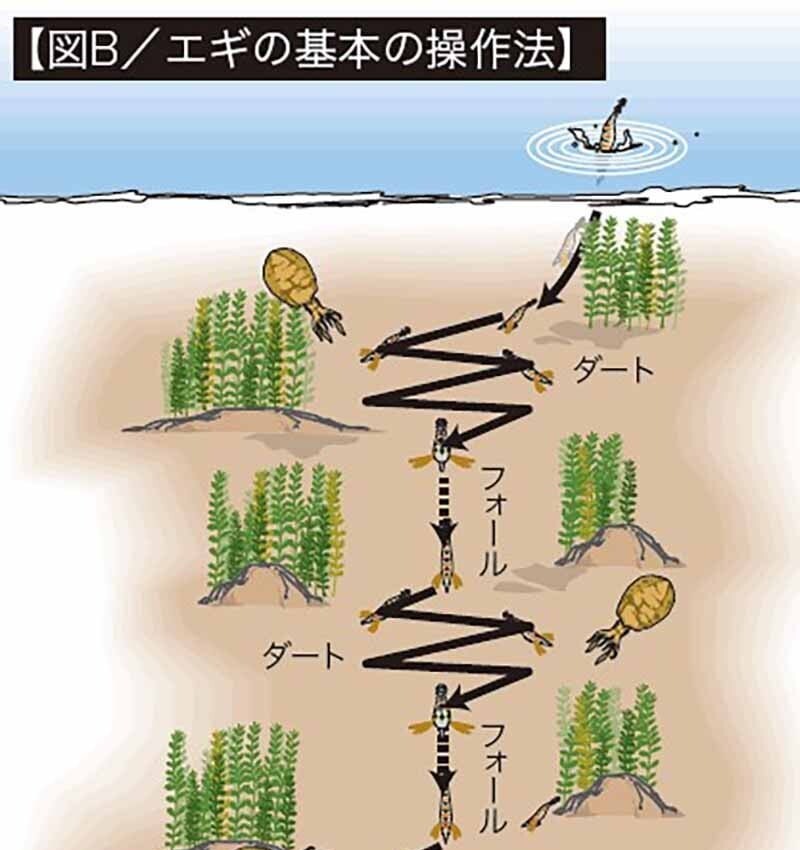

アクションはダートが基本

エギはラインの方向へ進むという性質をよく理解し、エギを左右へダートさせたい際にはラインをピンと張った状態ではなく、ラインスラック(糸ふけ)がある状態でシャクリを入れる。スラックがあればシャクるとエギは瞬時に右または左へ飛ぶ。ラインが真っすぐならシャクってもエギは真っすぐ近寄ってきてしまい左右にダートしない。

パンパンパンとリズミカルに3回シャクリを入れると、エギは右、左、右と3回ダートするが、ラインをピンと張った状態でパンパンパンとシャクっても、エギは前、前、前と近づいてくるだけだ。エギが右にダートすることで左方向にイトフケが生まれ、次のシャクリで左へダートし、右方向へイトフケが生まれるから右へダートするという理屈だ。

このダートアクションは特に秋の活性の高いイカに有効で、エギが左右に動くためアングラー側に近寄ってこないことからたくさんの誘いが入れられる。誘いはダートアクションとその後のフォールをセットにして考える。

アタリとアワセ

アオリイカは10本ある腕のうち、2本の長い触腕を伸ばしてエギを抱え込むと同時に触腕を縮めて口元に運んで捕食する。このときにエギおよびラインが引っ張られるため、ティップに「グイー」とか「コンッ」というアタリが伝わりやすい。

アタリはライン変化でも察知できる。アオリイカの多くは後方斜め上から近づきエギを抱くことが多く、このときにラインが「ススっ」と横走りしたり、着底する水深でもないのにイトフケが出たり、逆に引き込まれるといったライン変化が出やすい。

アタリだと思ったら、肘は固定したままま鋭くロッドを立ててアワセを入れる。

釣れないときに意識したいこと

エギをキャストしても追尾するイカの姿が見えないとき、考えられるのはエギが届く範囲にイカがいないのか、それとも何かの理由で見える範囲まで浮いてこないのかだ。つい先日まで釣れていた堤防で、数日後にイカの気配が消えたというときに疑ってほしいのが青物の存在だ。

秋の高水温期はアオリイカの生息環境に青物がやって来るタイミングが非常に増える。アオリイカの大好物であるカタクチイワシやキビナゴや小アジといったベイトフィッシュは、ブリやカンパチ、あるいはメッキなどにとっても大好物。さらにこうした青物は小型のイカも大好物なので、ベイトフィッシュを追い回すイカも食べてしまう。そのためおいそれとはエギを追って浮いて来ないということが考えられる。

青物がベイトフィッシュを追い回している状況なら、潮通しのいい堤防先端部ではなく内向きの影、藻場やゴロタのボトム付近をじっくり探ってみると、身を隠していたアオリイカがたまらず姿を現わして捕食をするかもしれない。

\あわせて読みたい/ エギングロッドおすすめ16選|初心者から上級者まで!コスパ最強はどれ?【2025年】

\あわせて読みたい/ エギングの基本:アオリイカと餌木の基礎知識①

※この記事は月刊『つり人』2021年10月号に掲載したものを再編集・情報更新しています。

a-1.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

-Feb-24-2026-08-47-39-9439-AM.jpg)

.jpg)