ウキ仕掛けを用いるフカセ釣りはクロダイねらいの最も一般的な釣法といえる。寄せエサを撒いて魚を集め、そこに仕掛けを同調させる釣り方である。仕掛けの操作を格段に楽にするのがPEミチイト。ここでは円錐ウキを使った半遊動と全遊動の沈め探り釣り仕掛けを解説していく。

クロダイ「フカセ」の仕掛けをご紹介

まとめ◎編集部

こちらの記事は月刊『つり人』2021年5月号に掲載したものをオンライン版として公開しています。

ウキ仕掛けを用いるフカセ釣りはクロダイねらいの最も一般的な釣法といえる。寄せエサを撒いて魚を集め、そこに仕掛けを同調させる釣り方である。仕掛けの操作を格段に楽にするのがPEミチイト。ここでは円錐ウキを使った半遊動と全遊動の沈め探り釣り仕掛けを解説していく。

目次

まずは半遊動仕掛けから始めてみよう

フカセ仕掛けの核心部であるウキは、アタリを伝えるのはもちろん、魚のタナ(泳層)にエサを吊るし、仕掛けを飛ばしたり潮に乗せて流したりしてポイントに届ける役割がある。

ウキを浮かべ、ウキ下をきっちり決める固定、半遊動といった仕掛けを基本に、ウキ止メを付けず全層を探る全遊動や、浮力をマイナスにしてウキを沈めてタナを探る仕掛けもある。ビギナーでも扱いやすく一般的な仕掛けが半遊動だ。まずはその構造から説明していきたい。

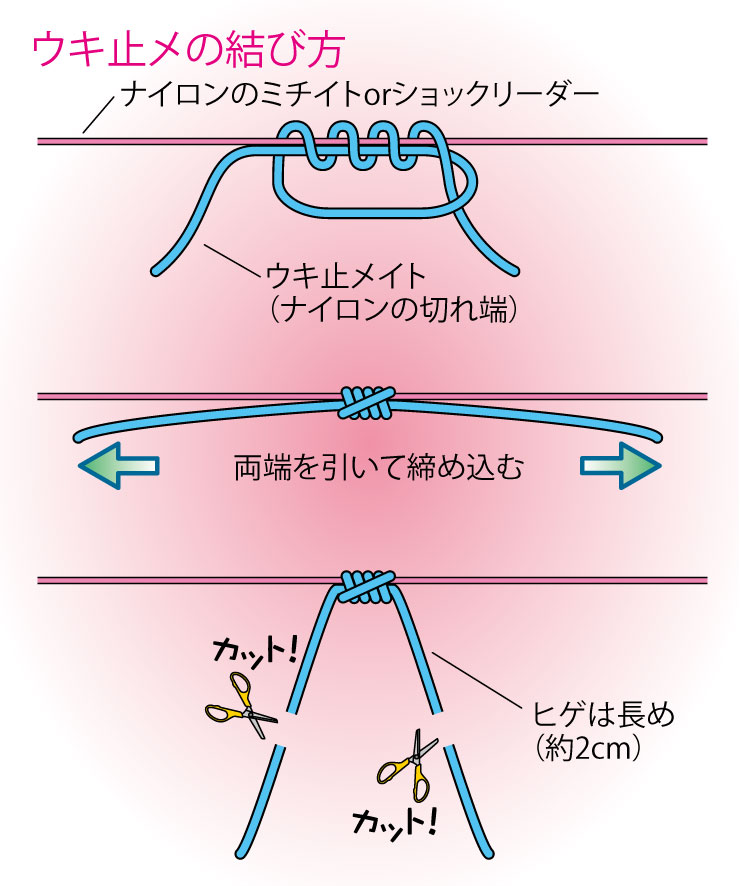

「半遊動」はウキ上部にセットするウキ止メの位置でウキ下の長さが決まる。こうしてウキ止メまでウキが遊動することでサオ1本半(約7.5m)やサオ2本(約10m)といったサオ全長よりも深いタナを探れるようになる。

ウキ止メをセットした半遊動仕掛け。友松さんはショックリーダーの切れ端をウキ止めメイトにし、電車結びの要領で結びヒゲを出してウキが止まるようにする。写真のウキはシマノ「FIRE BLOOD ZERO PITDVC TYPE-A」

ウキ止メはウイリーからゴム製まで多種多彩

ウイリー(化学繊維)やゴム製と素材は多種多彩。ウキを止めることが目的なのでウキ穴を通らない(抜けない)突起ができればよく、ミチイトの切れ端を結び付けるのもありだ。端イトを残してヒゲを長めに出せば浮力の軽いウキおよび仕掛けなら止まる。

クロダイ用の全層仕掛け対応のウキは丸型で潮をつかみやすい。全遊動仕掛けはミチイトのPE に直接ウキを通して使う人もいる。イト抜けがよく軽い仕掛けでも底まで仕掛けを落としやすい。ただしPE にウキ止メをセットするとイトが傷みやすいため、半遊動仕掛けにはむいていない

シモリ玉はB以上のガン玉を使うなら必須

B以上のガン玉を噛ませて仕掛けを速く落とす重めの仕掛けは、ウキ止メでウキが止まらないケースもある。こうした重い仕掛けを使う際は、ウキ上部に小さな穴径のシモリ玉をセットするのが基本である。円錐ウキの場合はトップにフィットしやすい半円シモリが好適だ。

ウキを選ぶ時は自重も意識する

ウキの種類は多彩で選択に迷うほどのバリエーションがある。要は付けエサをを「b」、重仕掛けの「5b」、軽仕掛けの「00」があるとよい。ウキの体積は小粒や細身であるほど感度が高く食い込みもよい。大粒でシェイプが太くなるほど安定しやすく潮自重にも注目してほしい。ウキ止メゴム( カラマン棒、潮受けマーカー、ナビ)

ウキの下にセットするウキ止メ。主な目的はウキがオモリやハリまで下に落ちないようにするストッパー。このほか上部のウキ止メまでの遊動幅をウキ下部から調整したり、潮向きを見る際や仕掛けの馴染みを確認したりする「ナビ」としても役立つ。また潮を受けるため「潮受けマーカー」としての機能も担い、キャスト時の絡み止めにもなることから「カラマン棒」とも呼ばれる。

ウキ止メはミチイト(ナイロン)の切れ端でも代用できるが、ウイリータイプは素材が軟らかくガイド干渉時もノイズが少なくおすすめ

底取りオモリをハリにセットし水深を測ってから釣りを組み立てるとウキ下のイメージがはっきりとする

底取りオモリをハリにセットし水深を測ってから釣りを組み立てるとウキ下のイメージがはっきりとする

次回はガン玉からイトまで仕掛けの続きをご紹介します。

仕掛け操作が誰でも簡単!PE「フカセ」で乗っ込みクロダイその2

◆関連動画はコチラ

◆関連記事はコチラ

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)