考えられる要因は、マクロにみて同居していても、ミクロな棲み分けがなされている可能性だ。クロダイは垂直護岸、大きな構造物や海底の段差など、垂直面や高低差がある場所を付き場とする傾向が強い。これは、ストラクチャーへの執着が強いと言い換えてもよい。対してキビレは、フラットな砂泥地などクロダイの付き場になりそうもない場所で見かけることがある。ただし乱杭周りは好みのようで、クロダイと同居していることが多い。

東京湾の不思議 クロスオーバーするクロダイとキビレ

文◎工藤孝浩(神奈川県水産技術センター内水面試験場) 写真◎工藤孝浩・編集部

10年前と比べ現在の東京湾にはクロダイが急増している。クロダイによく似たキビレもまた、明らかに勢力を拡大中だ。大都会の海で何が起きているのか? その不思議に迫る。

この記事は月刊『つり人』2021年8月号に掲載したものを再編集しています

◆関連記事アオリイカのための産卵床を設置。取り組みをレポート【神奈川県/葉山町】 >>

変化する海、北上するターゲット。根魚の至宝ハタの素顔 >>

目次

第1回

第2回

第3回

キビレが勢力拡大した理由

東京湾でキビレが勢力を拡大した要因は、次の二つが主なものと考えられる。

一つ目は、冬季の水温上昇である。

東京湾はキビレの分布の北限で、秋に産まれた稚幼魚はすぐに厳しい冬を迎えるため、越冬が勢力拡大の大きな障害となっていた。ところが過去30年間で、東京湾奥の最低水温は1℃近くも上昇した。気候の温暖化に加え、湾岸エリアの都市化によるヒートアイランド現象、流域人口の増加による下水の増加、原発停止による火力発電の増強など、人間活動も水温上昇に大きく寄与している。

二つ目は、河口・汽水域の環境回復である。

キビレはクロダイよりも低塩分を好み、特に幼期は河口部や汽水域に強く依存する。近年環境が回復した河口・汽水域がその勢力拡大の拠点になったと考えられる。

東京湾が死の海と呼ばれた1960~1970年代、河口・汽水域の環境悪化は苛烈なものだった。硫化水素やメタンガスが湧くヘドロに満ち、無生物のエリアが広がった。ここを生活拠点とするシラウオは絶滅し、キビレも一旦は絶滅したかも知れない。

その後、河川や下水処理水の水質改善が進み、そこへ海側からの環境回復の波が合流した1990年代以降、キビレをはじめとする生き物たちが続々と戻ってきた。回復の初期には、夏季に貧酸素が襲うこともあったが、秋産卵のキビレは貧酸素の影響を受けず、早い時期から幼期の成育場となったのである。

クロダイ・キビレが共存共栄する理由

クロダイの牙城であった東京湾に生態的に近いキビレが広がれば、軋轢が生じるのは必至と思われた。しかし、クロダイが追いやられることはなく、特に2019年以降は史上空前とも言われる釣れっぷりが続いている。

今、多摩川をはじめ各河口がホットな釣り場として注目されているとおり、河口・汽水域はクロダイにとっても重要な生活拠点で、その環境回復が効いたのは間違いない。

環境回復の過程は、まず貧酸素に襲われない冬季にキビレ稚幼魚の成育場となり、さらに回復が進んで夏季にも貧酸素の影響がなくなるとクロダイ稚幼魚の成育場となった。両種は繁殖期が半年ずれているため、稚幼魚期の競合は生じなかった。30年以上にわたって東京湾各地を潜ってきた中で、クロダイとキビレが同居している場面を何度か観察したことがある。両種は近くにいながら微妙な距離感を保ちつつ、互いに我関せずというようすで、争う行動は一度も観察されなかった。未成魚や成魚になっても両種は競合しないのだろうか。

考えられる要因は、マクロにみて同居していても、ミクロな棲み分けがなされている可能性だ。クロダイは垂直護岸、大きな構造物や海底の段差など、垂直面や高低差がある場所を付き場とする傾向が強い。これは、ストラクチャーへの執着が強いと言い換えてもよい。対してキビレは、フラットな砂泥地などクロダイの付き場になりそうもない場所で見かけることがある。ただし乱杭周りは好みのようで、クロダイと同居していることが多い。

キビレは何の変哲もないフラットな砂泥地に現れることがある(横浜市鶴見区沿岸)

クロダイはストラクチャーへの執着が強く、垂直護岸にも好んで付く。写真の表層に見えているのはすべてクロダイだ

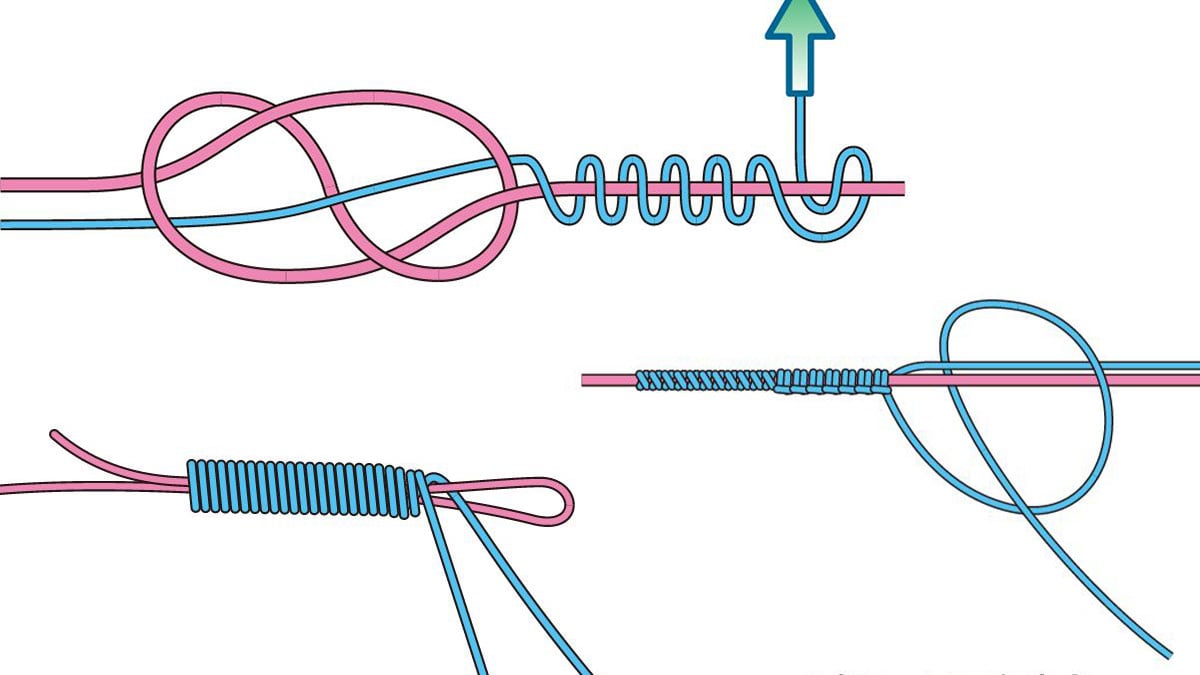

ミクロな棲み分けは、物陰に隠れる習性の強弱で説明がつきそうだが、エサを食い分けている可能性を指摘したい。一例のみの観察だが、同居する乱杭でクロダイは杭の付着動物をむしり取って食べ、キビレは砂泥の海底をほじくって何かを食べていた。

いずれにしても、クロダイとキビレの共存は東京湾の豊富なエサ生物の存在によるところが大きく、東京湾の豊かさを示す現象といえよう。

中国のキビレが国内に

キビレはインド洋のアラビア海とベンガル湾、日本を含む東アジアの温・暖帯に不連続に分布し、近年の研究から遺伝的に異なる集団から構成されていることが明らかになった。うち東アジアには、ベトナム・中国・日本の3集団が存在する。

中国集団のキビレは、1990年代に初めて宮崎県で発見されたのを皮切りに、この20年間に熊本・鹿児島・高知・和歌山・静岡県から次々と見つかった。卵や仔稚魚が黒潮によって台湾以南から移送されたと考えられる。

両集団は外見から見分けることができる。すなわち、日本集団は体高があって寸詰まり、横列鱗数(背ビレ中央部と側線との間に並ぶ鱗)が4枚。中国集団は体高が低く、横列鱗数が5枚である。見慣れれば判別は容易なので、皆さんもキビレが釣れたら確認していただきたい。

中国集団の低温耐性は日本集団よりも低いと考えられており、発見エリアは黒潮の影響が強い暖かな水域に限られている。日本への進出は、東京湾へのキビレ進出と同じタイミングで進行しており、現在も勢力を拡大中である。この現象にも、温暖化が影響していることは間違いない。

鹿児島県で釣られた中国集団と思われるキビレ

第3回「生態学から考察する釣るためのヒント」へ続く……

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)