日本初のバスフィッシング専門誌「Basser」。その400号を記念して、心に残った思い出の記事を編集部員および営業マンに語ってもらった。

バス釣りというマニアックのジャンルの中でもとりわけマニアックな雑誌がBasser。

学生アルバイトの時代から始まった、不思議な距離感のこの雑誌。

心に残る記事はありすぎてまとめられないが……。

文◎天野三三雄(アマノ・ミサオ)

文◎天野三三雄(アマノ・ミサオ)

東京都出身。Basser編集部のアルバイトを経て入社。つり人、Basser、ルアーパラダイス九州を経て2020年からつり人編集部に。釣りは広く浅くなんでも楽しむ派

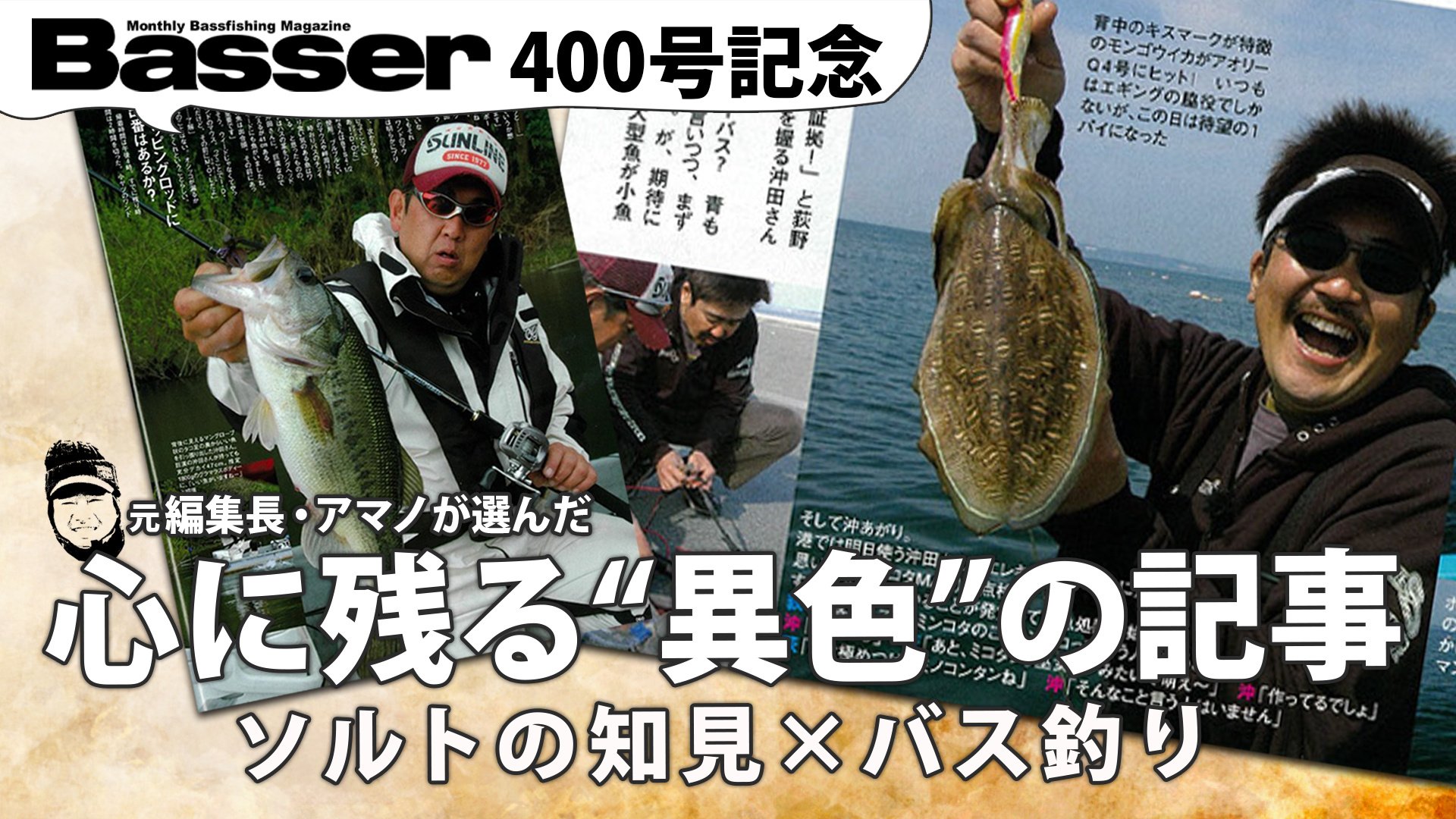

▼ピックアップ記事 Basser2009年7月号(No.211) オギタ式。1泊2釣ルアゲーの旅

居心地がよくまたも学生アルバイト

Basser400号おめでとうございます!

さて、現在はつり人編集部に所属する私が雑誌Basser、そしてつり人社と初めて関係したのが1993年から。釣りは好きだが、趣味が釣りかというとそこまでではなく……むしろ週に10冊以上の雑誌や書籍を買いあさっていたので雑誌の編集に興味があったのがきっけかだ。

実は渋谷にある大学の近くに入り浸っていた雀荘があり、その隣にSANSUIさんがあり、その雑居ビルに「つり人社」のかなり年季の入った看板があったことから、「ここなら人のいいおじいちゃんが数人で月刊つり人を編集しているんだろう」、「久しぶりの若いスタッフとして可愛がってもらえるかも」という目論見で電話をしたところ、「いまBasserで募集しているのでそっちでどう?」と言われ、なんのこっちゃと思いつつアルバイトの面接を受けたのだが、呼ばれたのは神保町のオフィス。なんで?と思いながら駅近のビルのワンフロアを開くと、迎えてくれたのが当時の編集長だった鈴木康友さん(現会長)とその後すぐに編集長になる三浦修さん。人のいい好々爺? その真逆のギラギラとした迫力のある目ヂカラとマシンガントークにただただ圧倒されたのだが、ワープロを使ったリライトテストに辛うじて合格して編集部の片隅に座らせてもらった。ちなみに渋谷はとっくに移転した旧オフィスで、看板がまだ残っていることに驚いていた。

そこからは季刊だったBasserと月刊つり人の両方のリライトや発送、そして当時『田辺道場』を連載されていた田辺哲男さんや『ぼくたちのバスフィッシング』を執筆されていた羽鳥静夫さんの生原稿をもらいに行ったり、また、バスフィッシングのさまざまな最前線に駆け付けて弟子入りする突撃レポートの連載ページももたせてもらい、ダイビングライセンスを持っていたことから水中カメラマンの森文俊さんと山梨県本栖湖にダイビングをしたり、また、初めての記名原稿である「アンニョンハシムニカ、ベス!」という韓国バス釣り事情のレポートを掲載させてもらうなど楽しく編集アルバイト生活を続けた。

今もしくじり人生であるが、大学4年で始めた編集部アルバイトだが、1年後も2年後も4年生のままだったことに、かわいがってくれていた先輩の菅原純さんからも「バイトはいいからとにかく卒業しろ」と言われ、学業に専念。3回目の大学4年でなんとか卒業することができたのだった。

Gill徳富さんは恩人

卒業後はスポーツ新聞社の釣り欄で働きながら、フリーランスのライターとして釣り以外の雑誌でも書かせてもらうように。ただ、Basserやつり人でも仕事をさせてもらっており、そのひとつが学生バイト時代から担当していた『BANK FISHING PRESS』。中古タックルの先駆けのプロショップ『Gill』のオーナーだった徳富高史さんが毎回各地を飛び回ってオカッパリをする連載だったが、徳富さんにはつり人のソルトルアーの連載にも登場していただくなど公私にわたり非常にお世話になった恩人である。

その後、新聞もいいけどやっぱり雑誌が作りたいと志願の出戻り。試用期間を経て念願の正社員としてつり人編集部に配属。ここからはカワハギやアオリイカやアイナメなどのロックフィッシュに夢中になり、バス釣りとは無縁の日々を過ごしていたが、人事異動がありBasser編集部へ。ただでさえマニアックな釣りなのに、こんな知識に乏しくて大丈夫なのかと心配したが、幸いなことに生粋のバス好きだらけの編集スタッフのサポートや優秀なフリーランスのおかげで2009年7月号より2015年2月号まで7年半もバスフィッシングが中心の生活を送ることができた。

その後は九州転勤などがありBasserからもバス釣りからも離れ気味になったが、この7年半は私の人生の中で最も濃密で、雑誌作りも楽しい充実した期間だった。毎号のように新しい知識が加わり、バス釣りを通じて釣りの奥の深さをだいぶ知ることができた。

最初はエレキの操作もままならず、今も続く人気企画の編集部対決は完全なカモ役として参加。最終的にはそこそこタダ飯にありつける(敗者は勝者に夕飯を奢るルール)までに成長できたのは同じく編集部員の役得としてその道のエキスパートから手取り足取り教わることができる『一昼夜漬け‼バスフィッシング道場』に何度か生徒役で出させてもらったことも非常に大きい。この連載ではバス釣りの引き出しの多さに何度も唸らされ、終わりのない沼の趣味であることを実感した。

忘れられない記事と表紙

さて、前置きが非常に長くなったが、このように「この記事がなかったら、今の自分はなかったかも」と思える記事はいっぱいあるが、中でもひとつ挙げるなら、迷うことなく7年半続いた連載『オギタ式。1泊2釣ルアゲーの旅』である。主役はソルト系の取材で以前から面識のあった荻野貴生さんと沖田護さん。

12月の極寒にふたりのホームである利根川で行なった最終回ロケでは沖田さんのアイデアを荻野さんが製品化したチェリーリグでビッグフィッシュを釣って締めくくった

実はBasserも担当しながら、アオリイカやロックフィッシュを題材にしたソルト系のムックも担当していたことからソルトシーンの最前線から離れたくはなかった。それでいてバス釣りの楽しさ凄みもふたりから毎回教わりたかった。それゆえバス釣りにプラスしてソルトやトラウトやナマズなどの他魚種をねらう連載を始めた。

バスフィッシング専門誌とは思えない誌面

テーマはそれだけではない。「旅」の要素と「手軽さ」もかなりこだわった。誌面では当時、トップアングラーの取材の多くはバスボートがメインだったが、週末アングラーの多くはローボートにエレキという組み合わせであり、なんなら小さなボートに2人乗りで楽しむ人も多かった。

バスフィッシングのトーナメントやガイド活動をしていたふたりは、ともにバスボートを所有していたが、連載1回目は雄蛇ヶ池でヘビー級ふたりがローボートに同乗。ひたすら緩い仲良しトークを繰り広げながらも、さすがのスキルでしっかりデカバスをキャッチしていく様は読者の等身大に非常に近く、それでいて釣りのお手本的存在だった。さらに館山ではレンタルボートを利用してアオリイカのエギング。1泊の夜はどこに泊まって何を食べたかまでを詳細レポート。これも基本的にはビジネスホテルに泊まって、晩飯は近くのラーメン屋ばかりという取材スタイルでそのようすも誌面に反映されないのを寂しいというかもったいないと思ったのがきっかけで、極力ビジネスホテルは避け、バンガローや民宿やスーパー銭湯など読者の釣行に役立つ宿泊先の情報を掲載したつもりである。これはかつての大人気連載だった『黒鱒道中膝栗毛』の影響も多分にあったと思う。

「食」も旅には欠かせない大事な要素!

釣りのあとのクタクタの状況でBBQをしたこともあった。ちなみに沖田さんは下戸である

沖田さんがキャッチしたのは47cm、推定1800gのナイスサイズ

と、長々とやらかし人生と思い出をつらつらと書いたが、忘れられない表紙を挙げるなら、2011年5月号である。ルイジアナデルタで開催されたバスマスタークラシックを制したKVD(ケビンバンダム)の雄姿を収めた一枚だが、Basserロゴの下に表紙用とは思えない長文を掲載したのは、東日本大震災の直後の発売号だったからだ。

日本中が暗く、これから果たしてどのように生活していくのか、日本はどうなってしまうのかというムードのなかで、能天気にバス釣りの雑誌、しかもアメリカのトーナメント記事の写真を表紙にしていいのかと自問自答したが、答えは「いい」となった。遊びの雑誌であってもそれを作る我々には仕事であり、そもそも釣りは不謹慎なものでも自重すべきものでもないとはっきり書かせてもらった。被災地でもある千葉県香取市が受け入れてくださり、道の駅さわらという素晴らしい舞台でチャリティーイベントの一環としてオールスタークラシックを開催できたこともありがたかった。

東日本大震災直後の表紙。水辺で憩うことは平和の象徴だ

心に刻まれた6つの記事:Basser 400号記念特集

■「バスをとことんバスらしく釣る」編集長が選ぶ忘れられないフレーズ■挑戦的すぎた特集「エドガワは、チバガワ。」が僕の原点

■あの人がオラオラ系!? 伊藤巧さんの熱血バズベイト指南

■人気連載奪取劇!49cmのビッグバスが導いた新たな挑戦

■無謀と思われようと――大森貴洋さんがつかんだ14年越しの栄光

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)