この記事では、釣りの入門に最適な「サビキ釣り」の基本を、初心者の方にも分かりやすく解説します。アジやイワシ、サバといった美味しくて人気の魚が手軽に狙えるサビキ釣りは、まさに堤防釣りの代表格。今回はそんなサビキ釣りの、必要な道具や仕掛けの準備から、釣り場の選び方、基本的な釣り方、釣れない時の対処法、そして釣った魚を美味しく持ち帰る方法まで、網羅的にご紹介します。

まとめ◎編集部

この記事の内容

サビキ釣りとは?

サビキ釣りとは、エサに似せた小さな疑似餌針(=サビキ針)を連ねた仕掛けで行う釣りのことです。

サビキ仕掛けの上(または下)には、寄せエサとなるアミを入れるカゴを組み合わせ、竿を上下に動かすことで寄せエサを拡散。それにより小魚の群れを集めて、最後はサビキに食いつかせます。

堤防周りに集まる小魚なら、多くの種類がこの方法で釣れます。

サビキ釣りで釣れる魚の種類

サビキ釣りは、堤防に回遊してくる様々な魚が狙えます。主なターゲットは以下の通り。

- アジ(豆アジ〜中アジ): サビキ釣りの代表格。堤防周りで釣れるアジのサイズは5cmほどの豆アジから20cm前後の中アジまでが主体です。

- イワシ(マイワシ・カタクチイワシ・ウルメイワシ): 大群で回遊してくれば、入れ食い状態になることもあります。

- サバ:小サバがメインですが、思わぬ良型が回遊してくることも。引きも強くパワフルな好敵手です。

- コノシロ: 寿司ネタにもなるコノシロが釣れることもあります。

- サッパ:河口に面した堤防などで釣れることが多く、岡山名物「ママカリ(酢漬け)」の原料としても有名です。

また、時には鮮やかな青色が美しいスズメダイや、愛らしいネンブツダイといった、堤防周りに暮らす小魚たちが竿を賑わせてくれることも。同じ仕掛けでこれほど多彩な魚に出会える手軽さも、サビキ釣りの魅力と言えるでしょう。

サビキ釣りの時期

サビキ釣りは、適切な時期に釣りに行けば、初心者でも驚くほどの釣果に恵まれる可能性がある、非常に魅力的な釣りです。

地域差はありますが、一般的に6月〜10月の水温が高い時期が、一年で最も釣果を期待できる「最盛期」です。この季節はアジやイワシの大きな群れが沿岸の堤防まで回遊してくるため、群れに当たれば「入れ食い」も夢ではありません。

最盛期の前後にあたる春(4月〜5月)や、秋から初冬(11月〜1月)にかけても、魚の回遊次第では十分に楽しむことが可能です。春や初夏のシーズン序盤はアジやサバも小型が中心ですが、季節が深まるにつれて成長し、良型が狙えるようになります。

一方で、2月〜3月の厳寒期は、多くの魚が水温の安定した沖の深場へ移動するため、岸からのサビキ釣りは基本的にオフシーズンとなり、釣果を出すのは難しくなります。

| 時期 | 釣果の期待度 | 解説 |

|---|---|---|

| 6月~10月(夏~秋) | ★★★★★(最盛期) | アジやイワシの群れが接岸し、数釣りが最も期待できる。 |

| 4月~5月(春) | ★★★☆☆(シーズン序盤) | 水温の上昇と共に魚の回遊が見られ、十分に楽しめる。豆アジなどの稚魚が主体。 |

| 11月~1月(晩秋~初冬) | ★★★☆☆(シーズン終盤) | 水温の低下次第だが、まだ釣果は期待できる。アジなどは良型が主体になる。 |

| 2月~3月(真冬) | ★☆☆☆☆(オフシーズン) | 魚が深場に移動するため、岸から釣るのは難しくなる。 |

サビキ釣りの時間帯

サビキ釣りで釣果を上げるには、アジやイワシといった回遊魚の「時合(じあい)」を狙うことが最も重要です。その時合を左右する2大要素が、「マズメ」と「潮の動き」になります。

まず、最も分かりやすいチャンスタイムが、朝夕の薄暗い時間帯「マズメ時」です。この時間帯は、エサとなるプランクトンが活発になるため、それを追ってアジやイワシの大きな群れが漁港や堤防といった岸近くまで回遊してきます。また、ポイントや時期によって朝マズメと夕マズメのどちらが良いかは変わるため、現地の釣具店で最新の情報を聞くのも、釣果への確実な近道です。

次に、「潮の動き」も欠かせない要素です。よく潮が動いている時間帯は魚の活性が上がりやすく、特に日中はこの潮の動きが回遊のきっかけとなることが多くあります。そのため、釣行前には潮見表も確認するといいでしょう。

選びたいポイント

サビキ釣りで釣果を上げるには、アジやイワシといった回遊魚が集まる場所を選ぶことが何よりも重要です。

まず、釣り場となる堤防を選ぶ際は、「潮通しの良さ」と「十分な水深」が2大条件となります。干潮時には干上がってしまうような浅い場所よりも、常に一定の水深が保たれている堤防の方が、魚の回遊ルートになりやすく有望です。

そして、その堤防の中で最も実績が高いのが、「堤防の先端」。この場所は、エサを求めて港内にやってくる回遊魚たちの「通り道」になっていることが多く、群れが回ってくれば安定して数釣りを楽しめる、最高のポイントと言えるでしょう。

また、漁港内も潮の流れが緩やかになるため、エサとなるプランクトンが溜まりやすく、それを目当てに魚の群れが入ってきます。港内で釣り座を選ぶなら、エサが溜まりやすい水深のある場所や、潮がよく当たるポイントを選ぶのがおすすめです。

サビキ釣りのタックルと道具

サビキ釣りのタックルにはノベ竿やスピニングリールをセットしたリール竿が使えます。

ノベ竿は釣具店で購入できる「万能竿」や「渓流竿」と呼ばれるタイプのうち、「先調子(硬調)」のものを選ぶとよいでしょう。長さは4~5mくらいあると、堤防と海面に高低差がある場合でも釣りがしやすいです。

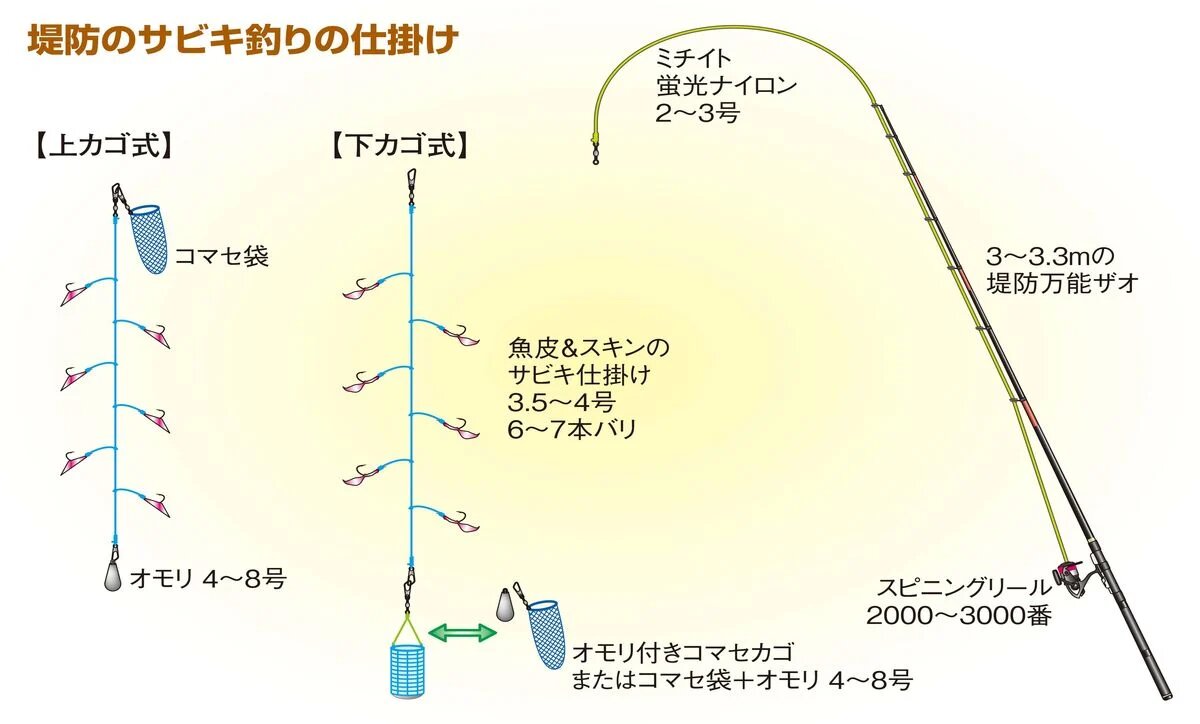

リール竿の場合はスピニングタックルを使います。堤防釣り用の安価な万能竿やシーバスロッドなどのルアーロッドまで色々な竿が使えますが、サビキの仕掛けを扱いやすいよう全長3~3.3mくらいあるものがおすすめです。リールはスピニングリールの2000〜3000番。ミチイトは視認性のよいイエローやオレンジの蛍光色のナイロンミチイト2〜3号を巻いておきます。

その先に、市販のサビキ仕掛けを接続すればタックルは完成です。ノベ竿の場合は、ミチイトと仕掛けを含めた全長が竿の長さと同じくらいになるように調整しましょう。

釣り具のほかに必要なもの

タックル、仕掛けのほかには「エサ」「クーラーボックス」「水汲みバケツ」「手拭きタオル」は必ず用意しておきましょう。また、堤防では予備仕掛けなどを出しっぱなしにしておくと風に飛ばされる(=海に落としてしまう)ことがよくあるので、道具類をまとめてしまっておける「バッカン」も準備しておきたいアイテムです。

| 道具 | 必要度 | 用途・ポイント |

|---|---|---|

| エサ(コマセ) | 必須 | 魚を寄せ、足止めするために不可欠。 |

| クーラーボックス | 必須 | 釣れた魚の鮮度を保ち、美味しく持ち帰るために必要。 |

| 水汲みバケツ | 必須 | コマセで汚れた堤防を洗い流したり、手を洗ったりするのに使う。 |

| 手拭きタオル | 必須 | エサや魚で汚れた手を拭く。 |

| バッカン | あると便利 | 道具をまとめ、風で飛ばされるのを防ぐ。コマセを混ぜるのにも使える。 |

サビキ仕掛けの選び方

市販のサビキ仕掛けは種類が豊富ですが、以下の4つのポイントを押さえれば、初心者の方でも迷わず最適なものを選ぶことができます。

1. 仕掛けのタイプ:「下カゴ式」が初心者にはおすすめ

サビキ釣りの仕掛けには、主に「上カゴ式」と「下カゴ式」の2種類があります。上カゴ式は、仕掛けの上部にコマセ(寄せ餌)を入れるカゴを、最下部にオモリをセットする方式です。一方、下カゴ式は、仕掛けの下部にオモリとカゴが一体化した「ドンブリカゴ」などを取り付けます。

初心者の方には、まず下カゴ式をおすすめします。この方式は、竿を持ち上げて下ろすだけで、カゴから出たコマセの煙幕の中に自然と仕掛けが馴染み、効率的に魚を誘うことができます。

ただし、下カゴ式には注意点もあります。仕掛けを沈める途中でコマセが放出される構造のため、水深のある釣り場や、底付近のタナ(魚がいる層)を狙う状況では、目的の水深に到達する前にコマセが無くなってしまうことがあります。そのため、足元など魚の姿が目視できるような浅い場所で特に有効です。もし水深のある場所を狙う場合は、ピンポイントでコマセを撒ける上カゴ式を選ぶと良いでしょう。

2. 針の大きさ(号数)と装飾:ターゲットに合わせる

仕掛け選びで釣果を最も左右するのが「針の大きさ」です。魚の口の大きさに合っていないと、アタリがあってもなかなか掛かりません。また、針のサイズを警戒されることもあるので、その日に回遊している魚のサイズに合わせた仕掛けを選ぶため何種類か購入しておくのがおすすめです。

| 魚のサイズ | 代表的な魚種 | 推奨フックサイズ(号数) |

|---|---|---|

| 5cm程度 | 豆アジ、カタクチイワシ | 2号 前後 |

| 10cm程度 | 小アジ、小サバ、サッパ | 3~5号 |

| 20cm以上 | 中アジ、サバ | 6号 以上 |

サビキ針に付いている疑似餌(ぎじえ)も様々な種類がありますが、基本となるのは白やピンク色の「スキンサビキ」です。これはコマセ(寄せ餌)のアミエビの色に似ているため、魚に違和感なく食わせる効果が期待できます。

ただし、状況や魚種によっては、本物の魚の皮を使った「魚皮サビキ」や、キラキラ光る「フラッシャー付きサビキ」への反応が良いことも少なくありません。そのため、こちらも何種類かバリエーションを準備しておくと、より多くの状況に対応できます。もし迷った場合は、「アジ用」や「サバ用」といった、ターゲットの魚種に特化した専用のサビキ仕掛けを選ぶのが確実です。

3. ハリスの太さ:なるべく「細い」ものを選ぶ

サビキ仕掛けは、幹となる「幹糸(みきいと)」と、そこから枝分かれして針が付いている「ハリス」という2種類の糸で構成されています。

この中で特に釣果を左右するのが、魚が直接目にする「ハリス」の太さです。ハリスは、太すぎると魚に見切られてしまい、食いが悪くなることがあります。サバなどの大型回遊魚を狙うための、幹糸・ハリス共に太い仕掛けも市販されていますが、一般的な堤防のサビキ釣りでアジなどを狙うのであれば、可能な限り細いハリスを選ぶのが釣果への近道です。

具体的な目安としては、豆アジなどの小型がメインなら1号以下、20cmクラスの中アジまで対応するなら2号以下のハリスを選ぶのがおすすめです。

4.仕掛けの長さと針数

市販のサビキ仕掛けは、全長1.5mほどで6〜7本針のものが主流ですが、これらは長くて絡まりやすいため、釣りが初めての方やお子様には扱いにくい場合があります。特に、2m程度の短い竿を使用すると、仕掛けの長さが原因でトラブルが起こりやすくなります。

そのような場合は、もともと針の数が少ない仕掛けを選ぶか、長い仕掛けをハサミで半分にカットして針の数を3〜4本に減らして使うのがおすすめです。

サビキ釣りで使うエサ(コマセ)

サビキ釣りでは、寄せエサとなる「コマセ」も釣果を大きく左右します。コマセがなくても魚は釣れますが、回遊してきた魚の群れをその場に留める(足止めする)ために、ほぼ必須のアイテムと言えるでしょう。

最も一般的で集魚効果が高いのが、冷凍の「アミエビ」です。マルキユーの「アジパワー」など専用の集魚剤と混ぜ合わせることで、その効果はさらに強力になり、足止め効果も格段にアップします。ただし、釣行前に解凍する手間がかかったり、独特のニオイや汚れが手についたりといった、扱いにくさがデメリットです。

そこで、特に初心者の方やお子様連れにおすすめなのが、常温保存可能で、解凍せずにすぐ使えるチューブタイプのコマセです。フルーツ系の香りが付いている製品もあり、手を汚さずにカゴへ注入できるため非常に便利です。

| エサの種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 冷凍アミエビ | 集魚効果が非常に高い 集魚剤と混ぜて効果UP |

解凍の手間がかかる ニオイや汚れが強い |

とにかく釣果を重視したい人 |

| チューブタイプ | 常温保存可能で解凍不要 手が汚れにくく、ニオイも少ない |

冷凍アミエビよりは集魚効果が劣る | 手軽に釣りを楽しみたい初心者やお子様連れ |

サビキ釣りの基本の釣り方と、釣れないときのコツ

ここからは、餌の詰め方や竿の動かし方など、堤防からのサビキ釣りの基本の釣り方と、釣れないときに見落としがちなポイントも解説します。基本さえ覚えてしまえば誰でも楽しめる釣りなので、まずは基本の動作から慣れるようにしましょう。

基本となる釣りの流れ

釣り場に着いたら、まず魚がいる場所を探すことから始めましょう。すでにサビキ釣りで釣果を上げている人がいれば、挨拶をして隣で竿を出させてもらうのが、釣果への一番の近道です。

釣る場所が決まれば、いよいよ実釣開始。まずは、仕掛けを作り、カゴにコマセ(寄せ餌)を詰めます。カゴいっぱいにコマセを詰めると、コマセが出づらくなるので8割ぐらいを目安に詰めるようにしましょう。

コマセを詰め終わったら、足元に仕掛けを投入し、もし魚の姿が見えるなら、その泳いでいるタナ(水深)まで仕掛けを落とします。見えない場合は、海面に近い表層から探り始めましょう。

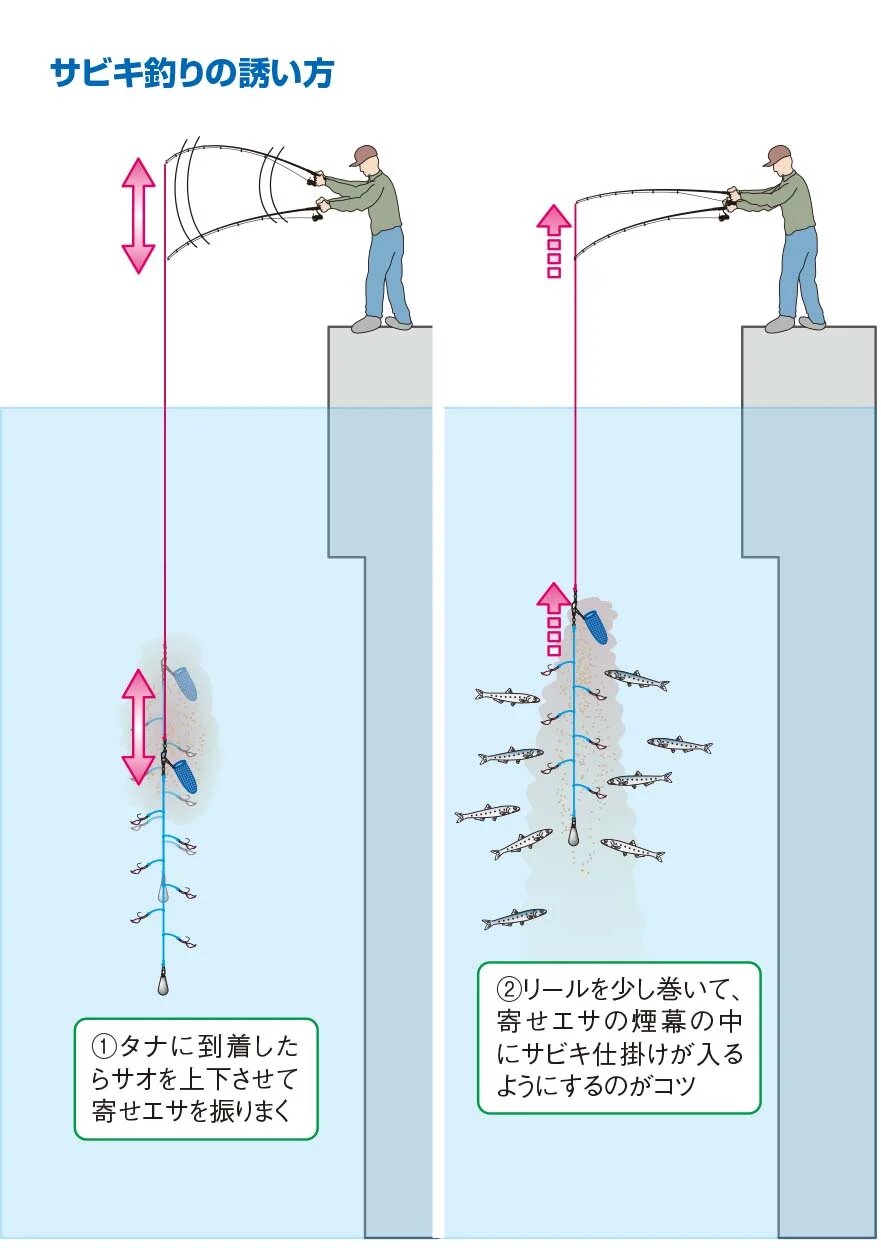

狙ったタナに仕掛けが届いたら、糸ふけを取るため軽くリールを巻きます。その後、竿を軽く上下にあおってカゴからコマセを撒き、その煙幕の中に仕掛けを同調させるイメージでアタリを待ちます。このシンプルな動作を繰り返し、反応がなければ少しずつ仕掛けを深く沈めて、魚がいるタナを探っていきましょう。

アジやイワシが掛かると、竿先に「ブルブルッ」という明確なアタリ(魚信)が伝わるため、初心者でもすぐに分かるはずです。竿をゆっくりと持ち上げてアワセを入れ、魚の重みを感じたら、慎重にリールを巻き上げましょう。

仕掛けをいかにコマセと同調させるかが重要

「周りは釣れているのに、自分だけ釣れない…」そんなときに、まず見直したいのが、コマセの煙幕と仕掛けが「同調」しているかどうかです。

アジやイワシは、カゴから出たコマセの煙幕めがけて突っ込んできます。その煙幕の中にサビキ針がなければ、魚は釣れません。この「同調」を意識するだけでも、アタリの数は大きく変わります。

下カゴ式と上カゴ式で釣り方が少し変わりますが、コマセカゴを振った位置でコマセが出ることを意識して、濃い煙幕を作ってそこに仕掛けを入れるようにしましょう。

・下カゴ式の場合

下カゴ式は、仕掛けを沈める過程でカゴからコマセがこぼれるため、狙いのタナ(水深)に到達する頃には、ある程度コマセが撒かれて仕掛けと同調している状態になります。そのため、仕掛けをタナまで下ろして待つだけでも釣れることがありますが、アタリがなければ、より積極的にコマセを振ってアピールしましょう

竿先を仕掛けの長さ分ゆっくりと持ち上げて下ろし、カゴの中に残ったコマセで濃い煙幕を作り出すのが効果的です。このとき、必要以上に大きく竿をあおると、仕掛けがない範囲にまでコマセが拡散してしまうため、注意してください。

・上カゴ式の場合

上カゴ式の場合は、狙いのタナでコマセを撒いてそのまま待っていても、上にあるカゴから出たコマセが、下にあるサビキ仕掛けへと沈んでいくため、自然に同調します。

しかし、潮の流れが速い状況では、コマセと仕掛けが異なる速さで流され、うまく同調しないことがあります。そんな時には仕掛けを狙いのタナより少し下に沈め、そこから竿をしゃくってコマセを撒きながら、タナまで巻き上げてくる方法も効果的です。こうすることで、流れの中でもスピーディーにコマセの煙幕の中に針を漂わせ、魚にアピールすることが可能です。

アタリを待つタナも意識

アタリを待つタナ(水深)を見つけることも重要です。魚の種類によって好むタナは異なり、例えばサバやイワシは表層から中層、アジは底付近を好む傾向があります。また、釣れるタナは時間帯や潮の状況によって常に変化します。

たとえ仕掛けとコマセがうまく同調していても、魚のいない層を狙っていては釣れません。アタリがなければ、こまめに深さを変えて、魚がいるタナを探ってみましょう。もし隣で釣れている人がいるなら、「どのくらいの深さで釣れていますか?」と勇気を出して尋ねてみるのも、釣果への近道です。

「誘い」で食い気を刺激する

状況に応じて「誘い」を入れると、より効果的に魚にアピールできます。特にアジやサバは、上から落ちてくるものに興味を示す習性があるため、沈んでいくコマセ(寄せ餌)に仕掛けを同調させるのが有効です。

竿先をゆっくりと下げながら仕掛けを沈めていくことで、エサが自然に落下する様子を演出し、魚の食い気を刺激しましょう。ただし、日によっては仕掛けをあまり動かさず、潮の流れに任せて漂わせるほうが釣れることもあるため、状況を見ながら試すことが大切です。

1尾かかったらそのまま待ってみよう

サビキ釣りで使われるのは、たくさんの針が付いた仕掛けです。この仕掛けの長所を最大限に活かすには、1尾ずつではなく、一度に複数尾を釣り上げるのが理想的です。

そのためのコツは、最初の1尾が掛かってもすぐにリールを巻かず、そのままの状態で少し待つこと。すると、回遊魚は群れで移動しているため、同じ群れの魚が次々と針に掛かってくることがあります。この「多点掛け」を積極的に狙うことが、効率よく釣果を伸ばす鍵となります。

サビキ釣りで釣れた魚の持ち帰り方

魚を新鮮な状態で美味しく持ち帰るには、「保冷」が欠かせません。また、魚を暴れさせず素早く「締める」ことによって、旨味成分の損失を最小限に抑えられることが科学的にも分かっています。

サビキ釣りの主な対象となる小型の魚の場合、この締めと保冷を同時に行える「氷締め」が最も手軽で効果的です。まず、クーラーボックスに収まるサイズの容器に氷と現地の海水を入れ、「海水氷」を用意しておきます。釣れた魚は、そのままこの中へ投入しましょう。氷点下の海水が魚を瞬時に締め、鮮度を最高の状態で維持します。もちろんクーラーボックスに直接作ることも可能ですが、別の容器を使うことで庫内が魚のヌメリや鱗で汚れず、飲み物なども衛生的に保管できるという利点があります。

さらに、良型のアジやサバなどには「血抜き」を施すのもおすすめです。氷締めする前にハサミでエラの膜を切り、海水を入れたバケツの中で数分間泳がせて血を抜くことで、魚特有の臭みが軽減され、美味しく食べられます。

【Q&A】サビキ釣りについて多い質問

以下では、サビキ釣りについて多い質問・疑問に回答します。

Q. 周りでも魚が釣れていない時間はどうすればいい?

A. サビキ釣りで釣れない最大の理由は、アジやイワシといった「回遊魚」の群れが釣り場にいないことです。

この釣りは回遊魚が接岸しない限り釣果を望めず、もし周囲の釣り人も含めて誰も釣れていないなら、魚がいない可能性が高いでしょう。このような状況でコマセ(寄せ餌)を撒いても、残念ながら効果は期待できません。

釣り場によっては、朝夕の「マズメ時」にだけ群れが回ってくることも珍しくありません。そのため、魚がいない時間帯はサビキ釣りの竿をアタリ待ちの「置き竿」にし、ちょい投げ釣りや穴釣りで堤防に棲みつく「居着き」の魚を狙うのもおすすめです。もし竿を複数出せるなら、それぞれタナ(水深)を変えておくと、いつ回遊してきても対応できます。

そして、再び周りで釣れ始めたり、置き竿に反応があったりしたら、それが回遊の合図です。すかさずコマセを撒いて「時合い」を逃さないようにしましょう。

Q. 釣り場でのマナーやルールは?

釣り場では他人の迷惑になるような行動は絶対にしない、来た時よりも美しく、といった心構えが大切です。

特にサビキ釣りのポイントとなる漁港は漁師さんの仕事場であり、遊びの立場である釣り人の迷惑行為で釣り禁止になる釣り場が年々増加しており、釣り人一人一人のマナーが問われています。

具体的には、以下のようなことが重要です。

- ゴミは必ず持ち帰る。使ったエサを放置しない

- 立ち小便や汚物を残さない

- 船や係留ロープ、陸上に置かれた漁具などの近くでは釣りを控える

- 迷惑駐車をしない

- 民家が近くにあることも多いのであまり騒がない(特に夜間や朝)

特にサビキ釣りはコマセを使うので、堤防が汚れやすいです。帰るときは、そのまま放置せず必ず海水で洗い流してから帰るようにしましょう。

※この記事は「つり人」の過去の掲載記事内容を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)