今夏、踏み潰しそうなほどに天然アユが充満しているのが福井県若狭湾に注ぐ南川と北川だ。そして今年はリールを使ったアユルアー(アユイング)を試行許可。この情報を聞きつけ解禁日から通い込んでいるのが西浦伸至さんだ。密度が濃いから数が出るのはもちろん、釣果を伸ばすルアーアクションを見出すのが面白いという。

子どもの免疫力、どう育む?その鍵は、意外にも、泥や土に潜む「微生物」との触れ合いにありました。近年、「清潔すぎる」環境により、本来触れ合うべき微生物との接触が不足し、免疫系の発達が不十分になるという考え方「旧友仮説」が注目されています。本記事では、この仮説に基づき、清潔すぎる環境がもたらすリスクと、自然体験が持つ「免疫を鍛える力」について、実体験を交えながら解説します。

レポート◎山根和明(株式会社つり人社代表)

協力◎株式会社龍角散、宇津救命丸株式会社、樋屋製薬株式会社

泥まみれの幼少期がくれた丈夫な体

子どもの頃、泥まみれで家に帰ると、「キャー、お風呂場直行!」と母がいつも叫びました。私がよく行っていたのは、自宅から徒歩30~40分の田んぼや沼です。もっと近くには、腐臭を放つドブ川もありました。ドブ川には自転車や洗濯機などの粗大ごみが捨てられていて、見た目の生命感はゼロでした。ところが、ある日「何かいるのではないか」と探ってみると、捨てられた長靴や傘の中に巨大なマッカチン(アメリカザリガニ)が何匹も潜んでいたのです。自転車のフレームの陰から大きなフナをつかみ上げたこともあります。

一時期は夢中で通いましたが、泥汚れだけでなく腐臭が衣服に染みつくこと、そしてパンツの下にヒルが吸い付いて血まみれになることが何度かあり、次第に足が遠のきました(ヒルに血を吸われても痛みがないので気付きません)。ドブ川から上がり、素っ裸になって臀部に吸い付いたヒルを友だちと取り合ったあの光景は、今でもよく覚えています。1億総中流といわれた昭和50年代、洗濯機の性能も決して良くなかったはずなのに、私が毎日のように泥まみれで帰っても、母は叱るより先に笑ってくれました。あの優しさに、今も感謝しています。

私の唯一と言っていい長所は、体が丈夫だったことです。少年時代はもとより成人してから30年以上、風邪で寝込んだことはありません。病院嫌いだったこともあり、体調がおかしいと思ったら、意識的によく食べ、置き薬を飲んでからよく眠るようにしていました。今でいうセルフメディケーションを少年時代から実践していたのです。生まれつき恵まれていたこともあるでしょうが、泥まみれで毎日遊んだ経験が大きく影響しているのではないかと、いろいろな文献を読むにつれ感じるようになりました。

病弱で潔癖症だった娘…解決策は「泥遊び」だった

それが確信に変わったのは長女が生まれてからです。私は30歳で父になりました。当時、総戸数300戸を超えるマンションの13階に暮らし、窓からはぎっしり詰まった街の屋根が見えました。元は町工場の集まっていた地域で、公園のように子どもが自由に遊べる場所はほとんどありませんでした。代わりにマンションには子どもたちが遊べる中庭やフリースペースがありました。共働きだったこともあり、長女はほとんどマンションの外に出ないまま育ち、制服を着てスクールバスで通う幼稚園に通いました。

長女は本当に病弱でした。毎週のように熱を出し、毎月のように救急に駆け込みました。あれは長女が5歳になった夏休みのこと。海水浴に行ったにもかかわらず、「砂が気持ち悪い」と言って砂浜を裸足で歩けず、サンダルを履かせても「砂が入る」と言って靴下と靴を履きました。夏のビーチで、です。私はその時「これは普通ではない」と直感し、このままでは取り返しのつかないことになると引っ越しを決意。近所には“毎日泥遊び”を掲げる幼稚園があり、そこに転園させることにしました。潔癖だった長女に耐えられるのか、正直に言えば不安でした。

ところが登園初日の夜、私が帰宅すると長女は自分で作ったという泥団子を目を輝かせて見せてくれました。みたらし団子ほどの大きさの泥団子が、照明の明かりを受けて鈍い光沢をたたえていました。本当にこの子が作ったのかと、子どもの適応力の高さに驚きました。その日から、彼女はまるで別人のように泥遊びが大好きになりました。手は爪の間まで黒く、靴下は洗っても落ちきらない土色になりました。あれだけ頻繁に引いていた風邪もほとんど引かなくなり、救急に駆け込むことはなくなりました。喘息も数年のうちに落ち着きました。

その幼稚園では、遠足と称して2kmくらい離れた多摩川下流部まで徒歩で行き、干潟で遊ばせることをしばしば実施していました。初夏には大きなアカテガニを採って幼稚園で飼っていました。マンション住まいの頃は、虫が大の苦手だった長女も、いつしかカニ好き、虫好きになっていました。こうした教育方針は高齢女性だった園長によるものでした。今は亡きその園長と私は話がよく合い「やはり、子どもは泥まみれで遊ばせるのが一番ですね」と語り合った20年近く前のことを昨日のように覚えています。

%20(2).jpg?width=1280&height=720&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(2).jpg)

-Oct-21-2025-01-46-05-0698-AM.jpg?width=1280&height=720&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Oct-21-2025-01-46-05-0698-AM.jpg)

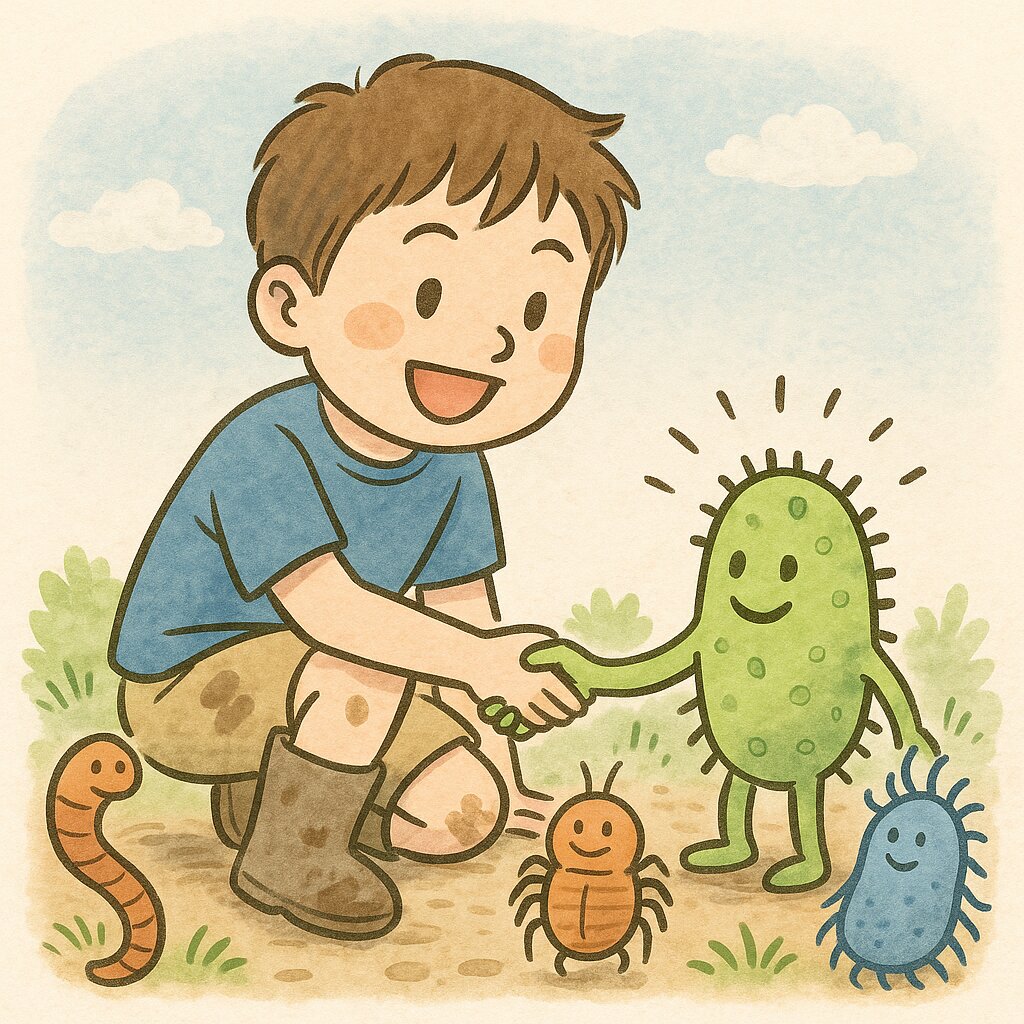

泥や土の微生物が免疫を鍛える“旧友”仮説

寄生虫学の故・藤田紘一郎先生は、「清潔すぎる社会は人を弱くする」と何度も警鐘を鳴らしてこられました。人間の免疫は、泥や土、動物や水辺にいる微生物と触れ合うことで鍛えられます。何かとばい菌扱いされる細菌などの微生物は敵ではなく、私たちと共に生きてきた「旧友」なのだ、と先生は書いています。

私の幼少期の体験も、長女の変化も、この言葉にすっと収まります。泥団子は、ただの遊びではありませんでした。体が細菌に触れる稽古であり、免疫が目を覚ます時間だったのです。近年増えているアトピー性皮膚炎やスギ花粉症、喘息などのアレルギーも、極端な衛生化が強く影響しているという説があります。

-Oct-21-2025-01-48-10-8490-AM.jpg?width=896&height=504&name=02r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Oct-21-2025-01-48-10-8490-AM.jpg)

興味深い東西ドイツの比較研究

この考えを裏づける実例として、冷戦期の東西ドイツの比較研究がよく挙げられます。同じ民族でありながら、1990年代初めの小児調査で、花粉症は西ドイツ8.6%に対し東ドイツ2.7%、アトピー感作は西36.7%に対し東18.2%、喘息は西5.9%に対し東3.9%でした。なぜ西でアレルギーが多かったのか。理由は暮らし方です。西は都市化・近代化が進み、衛生的で便利な生活が行き渡っていました。東は生活水準が低く、家畜小屋や土埃、農作業に伴う微生物と触れ合う場が身近に残っていました。

そして再統一後、東側の生活が西側に近づくにつれて、数年のうちに東でも花粉症やアトピーがぐっと増えました。遺伝ではなく、環境が免疫を形づくっている――この単純で強い事実が、数字とともに浮かび上がります。長女の泥団子の前後で体が変わったことも、まさに環境が免疫を動かした例に思えます。

花粉症はなぜ戦後に増えたのか…寄生虫減少との関係

釣りをしていると、魚に寄生虫がついていて驚かされることがあります。マダイやメジナの口の中には、フナムシに似たタイノエという寄生虫が潜んでいることがあります。ある時、メジナ釣りでアタリがあり、サオを立てて合わせたら、なんとタイノエだけがハリに掛かって上がってきました。さすがにギョッとしました。

また、ある地域で夜にタチウオ釣りをしたときのことです。夜の帳が下りてから水面直下で、良型のスルメイカが入れ食い状態になりました。私は夢中になって釣り続けていたのですが、船長から「アニサキスだらけだから逃したほうがいいよ」と声をかけられました。その瞬間、せっかくの獲物が急に危険な存在に見え、喜びが半減。

アニサキスは線虫の一種で、最終宿主はクジラやイルカといった海の哺乳類です。海中に放たれた卵は幼虫となり、まずオキアミに寄生します。そのオキアミをサバやイカが食べると筋肉や内臓に移り、そこでじっと待機します。さらに、それらを捕食したクジラやイルカの胃にたどり着くと成虫になり、そこで初めて生活環が完結します。サバやスルメイカ、あるいはイルカやクジラにとってアニサキスは昔から続く寄生関係であり、寄生されても痛みは伴いません。しかし、本来のルートから外れて人間の胃のなかに入り込み、寄生虫はいつもどおりに胃壁へ頭を突っ込んだ場合、その時、人間の免疫反応が過敏に働き、激しい痛みを伴うことになるのです。

とはいえ人間の体内では成虫になることはできず、やがて死んでしまいます。 こうした経験から寄生虫を「怖い存在」と思いがちですが、実は人間は古来から寄生虫と共に暮らしてきました。かつての日本人の体には、カイチュウ、ギョウチュウ、ベンチュウ、サナダムシといった寄生虫がいて、それが日常でした。昭和の小学生なら誰もが「ギョウチュウ検査」を経験したでしょう。私自身も毎年のように引っかかっていました。寄生虫は確かに病気を引き起こすこともありましたが、その一方で免疫に刺激を与え、体を鍛える役割を果たしていたのではないか――そう考える研究者もいます。私自身、いまもピロリ菌を抱えていますが、昔の人間にとってはそれすらも“旧友”だったのかもしれません。

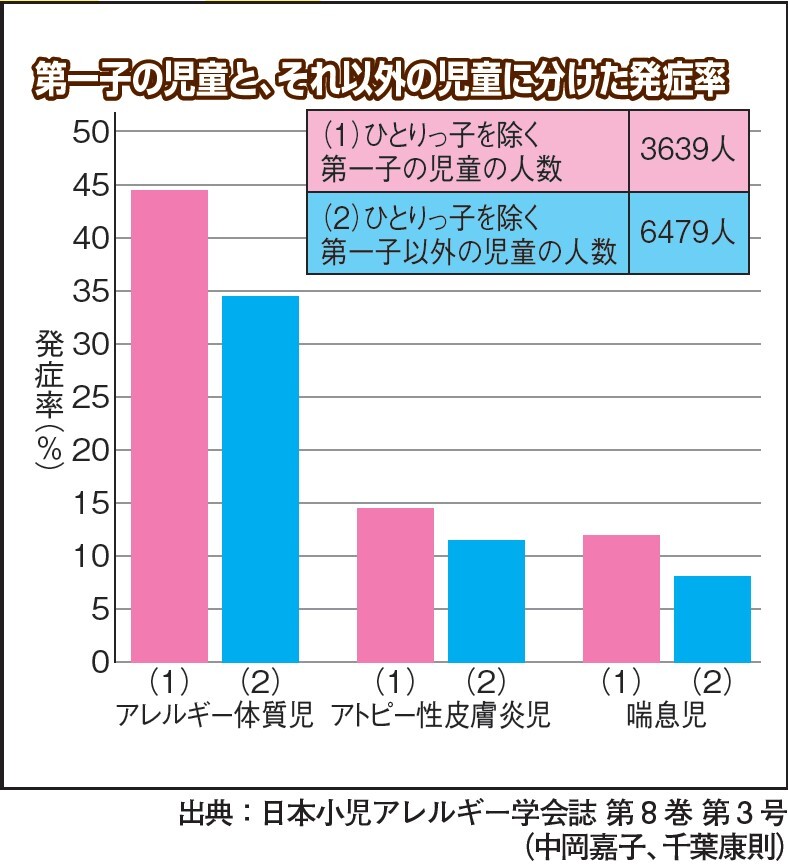

第一子にアトピーや喘息が多い「意外な理由」

花粉症の歴史は、このことを雄弁に物語っています。『アレルギーの9割は腸で治る!』(だいわ文庫刊/藤田紘一郎著)によると、日本で初めてスギ花粉症が医学的に確認されたのは1963年、栃木県日光市でした。日光には17世紀前半にすでに2万4千本もの杉が植えられており、花粉自体は100年以上も前から飛んでいたはずです。にもかかわらず、花粉症という症状が見られるようになったのは戦後の高度成長期以降でした。藤田先生は、その理由を「寄生虫の感染者が減り、社会が清潔になったため」と推察しています。つまり、花粉そのものは昔からあったのに、寄生虫や細菌といった旧友と接する機会が減ったことで免疫力が鍛えられなくなり、その結果、体が花粉に過敏に反応するようになったのです。

また、第一子や一人っ子にアトピーや喘息が多いという報告があります。第一子では、親の側がどうしても慎重にならざるを得ません。床に落ちた食べ物はすぐ捨て、手を過度に消毒し、清潔に清潔に――その善意が、皮肉にも免疫の稽古の機会を奪ってしまうのです。兄弟がいれば、ウイルスや微生物を日常的に交換し合うことで、体は自然に鍛えられていきます。

釣りイトを垂れる時間が心を強くする

体だけでなく心も自然に鍛えられることを示す好例があります。東京神田で建築設計事務所を営む一級建築士の赤間太一さんは、幼少期に園舎のない「青空幼児村」に3年間通っていました。山梨県と神奈川県の県境を流れる道志渓谷にバスに揺られて行き、川でサバイバルのような生活をする毎日。3年間に5回ほど川で溺れた仲間を助けたと言います。卒園して世田谷区の小学校に入学したところ、同級生たちはほとんど読み書きができていたそうです。赤間さんは全くできず「現代人の中に原始人が入り込んでしまった」と感じたそうです。

勉強は出遅れてしまいましたが、スポーツはできたし、劣等意識はありませんでした。自然の中で培ったメンタルの強さが、その後の人生を支えてくれました。イタリアへの2度の留学を経て、一級建築士として国内外で活躍する今も、「あの道志川での体験が自分をつくった」と振り返ります。

「私が建築をつくるとき、最初にイメージするのは空気感や差し込む光、匂いといったものです。その最初のイメージは常に自然の中で感じた感覚です。渓谷を流れる水の流れと吹き抜ける風、両側にそびえる切り立った崖、木漏れ日と苔の輝き……。私の発想の源は幼少期に体験した原風景なのです」と赤間さんは言います。 自然は時に私たちを試し、驚かせ、思い通りにならない現実を突きつけてきます。その不自由さや想定外の出来事こそが、心にとっても“稽古”になるのではないでしょうか。そして、その理不尽に向き合い、自然の中で静かに釣りイトを垂れる時間が、知らず知らずのうちに心を強くしてくれるのです。

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=896&height=504&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

親子釣りフォトコンテストを開催中

Instagramと特設サイトで家族での釣りの写真を募集しています。投稿時に指定ハッシュタグ「#つり人親子釣りコンテスト2025」を必ずつけてください。投稿作品の中から優れた作品を、つり人オンライン特設ページへ掲載(紹介文や編集部コメント付き)。毎月3名に子ども用ライフジャケットまたはAmazon ギフト券をプレゼントします。さらに2026年1月16〜18日「釣りフェスティバルin パシフィコ横浜」つり人社ブースにて、投稿の中から選ばれた優秀作品を展示いたします。

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-15-2026-08-16-19-0125-AM.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)