イカメタルロッドを選ぶ際は感度がよく、誘いやアワセの操作がしやすいことが基準になる。その点で、目感度よし、手感度よし、そしてハイレスポンスなこのラグゼ「スピードメタルSS」シリーズはイカメタルへのエントリーモデルとして申し分ないだろう。

令和の子どもたちは、さまざまな理由から、自然の中で遊ぶ機会を失いつつあります。そんな子どもたちに、釣りを通じて自然に親しんでもらいたい――。その想いから、半年間にわたり、雑誌×Web×SNS連動型企画をスタートします。「つり人オンライン」では特設ページを公開中。SNSでは「#つり人親子釣りコンテスト2025」も始まりました。釣りという本能に訴えるシンプルな体験が、子どもたちの心と体に、安らぎと自信を育んでくれるはずです。今回のテーマは「魚と出会う、その瞬間―五感が動き出す水辺の教室」

レポート◎山根和明(株式会社つり人社代表)

夏の川は最高の先生!五感で学ぶ子どもの冒険教室

8月上旬、多摩川上流部・奥多摩エリアで「多摩川フィッシングフェスティバルin青梅2025」が開催されました。私は公益財団法人・日本釣振興会の一員として、2017年の立ち上げからこのイベントに携わっており、参加者の満足度の高さを毎回肌で感じています。イベントの柱となるのは、川に立ち込んで行なう「ピストン釣り教室」と、河岸の浅瀬で行なう「ニジマスのつかみ取り」です。

ピストン釣りとは、川の中に入り、1~1.5mのノベザオを上下に小刻みに動かしながらアタリを手元で感じ取る独特の釣法。視覚に頼らず、サオを介して手に伝わる〝触感〟に意識を集中させる釣りです。夏の暑さが厳しさを増す近年においても、この遊びは清流の中で涼を感じながら楽しめます。道具や釣り方もいたってシンプルなので未就学の子どもでも快適にウグイやオイカワを釣ることができます。

.jpg?width=900&height=606&name=03-1r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

対象は小学1年生から中学生までで、今回も約80名の親子が参加しました。イベントでは、エリアの最下流部に奥多摩漁協の組合員がロープを持って立ち、安全を見守ります。万が一流されても、すぐに対応できる体制が整っています。

子どもたちを見ていると、流れの速い場所や水深のあるポイントに吸い寄せられるように進もうとする子が必ずいます。講師が「そっちは危ないよ」と声をかけても、中には目を盗んで突き進もうとする子もいます。

実際、透明度の高い川でも、水深や流れの強さを目で見て判断するのは難しいもの。でも私は、あえて注意せず見守ることがあります。「あの流れはその子には無理だな」と思っても、止めずに体験させてみるのです。すると案の定、足をすくわれて流されます。でも大丈夫。ライフジャケットを着けているので溺れることはありません。すぐそばにいるスタッフがしっかり支えてくれます。

この「流される」経験も、貴重な学びだと思います。「川は危ないから近づくな」と口で説明されるより、自分の身体で水の力を感じるほうが何倍も実感を伴います。どこまでが安全で、どこからが危険か。その“境界線”を知る感覚が、この体験を通して養われていくのです。

子どもたちは生きものに触れることでたくさんの学びを得る

もうひとつの人気プログラムが、河岸の浅瀬で行なうニジマスの掴み取りです。奥多摩漁協の組合員が石で囲いを作り、そこに30cmほどのニジマスを約200尾放します。学年ごとに順番に入水し、小学1年生からスタートします。子どもたちは背ビレを出して浅瀬を泳ぐ魚を見た瞬間、すぐにスイッチが入ったように追いかけ始めます。

最初はほとんどの子が、魚の尾のあたりを片手で掴もうとします。でも、生きたニジマスは全身をくねらせながら逃げます。ぬるっとすり抜ける感触に驚いたような声が上がり、なかなか捕まえることができません。

「頭のほうを両手で掴むといいよ!」と周りの大人が声をかけると、子どもたちはその通りにします。何度か挑戦するうちに、コツをつかんで捕まえる子が増えていきます。ところが、次にやってくる壁が、“水中から持ち上げる”という場面です。親が広げるビニール袋に入れようと魚を持ち上げた瞬間、ニジマスは力を振り絞ってバタバタと暴れます。その反応にびっくりして、思わず手を放してしまう子が多いのです。

「噛まれる!」と思っている子もいるようです。低学年の子ならまだしも、4年生や5年生でも同じような反応です。確かに、手の中で生きものが全力で暴れる感触は、慣れていなければちょっとした衝撃です。ましてや普段は切り身の魚にしか触れていない子にとっては、スマホやタブレットの画面の中ではなく、自分の手の中で“動いている魚”は未知の存在に違いありません。最期まで逃れようとする尊い命を、自分の手でビニール袋に入れて終わらせるという行為は、たくさんの学びを与えてくれるはずです。

自然が子どもの感性を目覚めさせる瞬間

毎年1月にパシフィコ横浜で開催される「釣りフェスティバル」では、ロイヤルアングラー賞の表彰がされます。同賞は、一般社団法人日本釣用品工業会が、釣り文化の発展に貢献した著名人を表彰する制度。2021年にこの賞を受賞したのは美術批評家・解剖学者の布施英利さん。布施さんは東京藝術大学美術学部芸術学科卒業後、東京大学医学部助手として、養老孟司さんのもとで人体解剖学を研究し、「美術解剖学」を基盤に多数の著書を発表。自然との対話を大切にし、幼少の頃から釣りに親しまれてきました。

布施さんの著書『子どもに伝える美術解剖学―目と脳をみがく絵画教室』は、NHKの「課外授業ようこそ先輩」での授業をもとに、絵画教育の本質と「見る力」「感じる力」の重要性を説く一冊です。布施さんにとって釣りとは、単なるスポーツやゲームではなく、水や岩、空を眺め、魚の生態を観察する中で自然と向き合い、進化の物語を肌で感じるための手段です。都市化・人工化が進む現代において、この「自然との対話」ができる時間こそ、何より貴重だと語られています

本書で紹介される授業は、まず群馬県藤岡市の小学6年生30人に魚の絵を描かせることから始まります。しかし最初の絵は、どれも平面的で生命感が乏しいものでした。そこで布施さんは子どもたちを鮎川湖に連れ出し、実際にヘラブナを釣らせ、さらにその魚を学校に持ち帰ります。そして、一部を解剖して内部を観察させます。昨日、自分たちが釣りあげた魚が今、目の前で解剖されて死んだ魚になっています。

そして、次に水槽の中を元気よく泳ぐヘラブナを見せます。さっきまで内臓や骨を観察した死んだ魚と同じヘラブナが、水槽の中を元気に泳いでいるのです。布施さんは、この実験を通して、子どもたちに「生きている」ことの素晴らしさを伝えたかったのだそうです。その後、再び魚を描かせると、表現は一変。水中を泳ぐ姿や立体感、目がこちらを見返すような描写が加わり、まるで命が宿ったかのような絵に変化しました。これは単なる技術の向上ではなく、対象の生命感を捉え、それを表現する力が育まれた結果です。

布施さんは、レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉を引用し、「ダメな画家は画家に学ぶが、優れた画家は自然に学ぶ」と述べ、自然から学ぶことこそが本質的な絵画技術を育むと強調します。どれほど技術が巧みでも、命が宿らなければそれは模写にすぎません。命の感覚を捉えることで初めて、作品は見る者に感動を与えるのです。

魚を釣ることも、絵を描くことも、突き詰めれば「命を感じる」行為です。手の中で暴れる魚の命懸けの動き、水の流れが押し返す力、目の前で揺らめく鱗の光――そうした感覚が、心に刻まれます。布施さんの授業で子どもたちの絵が変わったように、川での体験もまた、五感を研ぎ澄ませ、世界の見え方を変えてくれるでしょう。

.jpg?width=850&height=850&name=illust-A%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

釣りは心を立て直す処方箋――世界が注目する“水辺のセラピー”

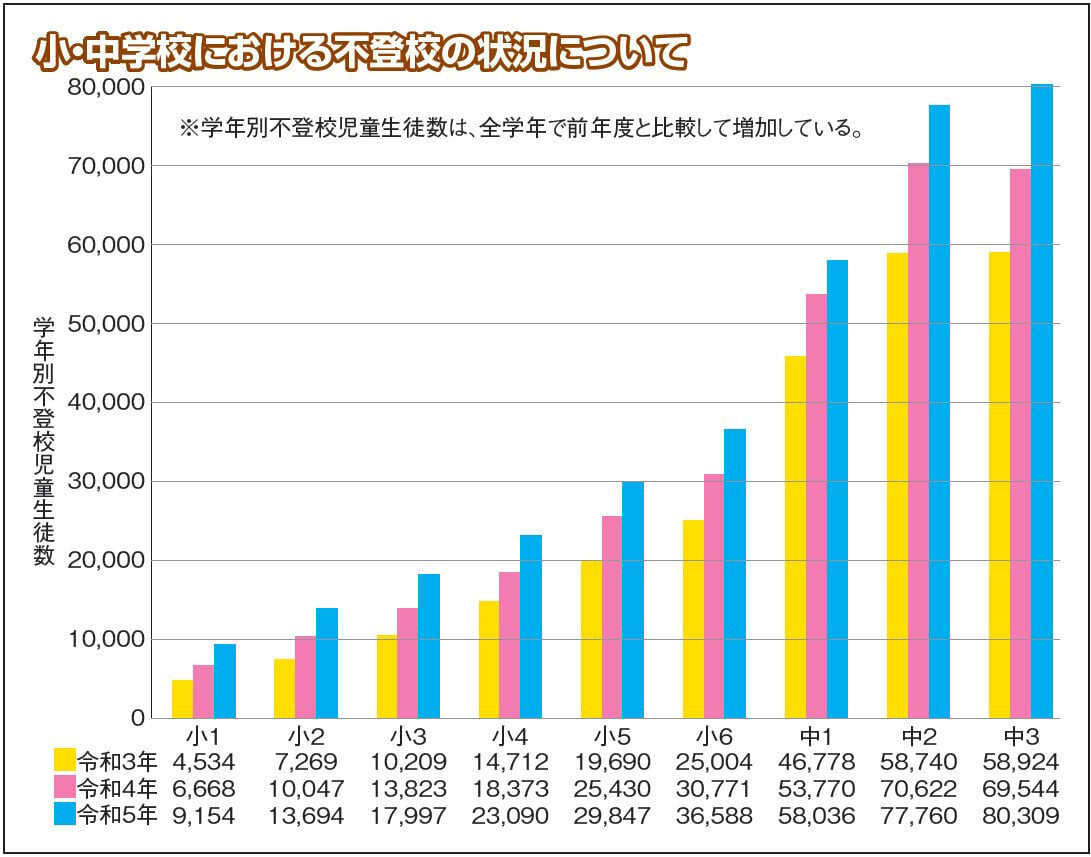

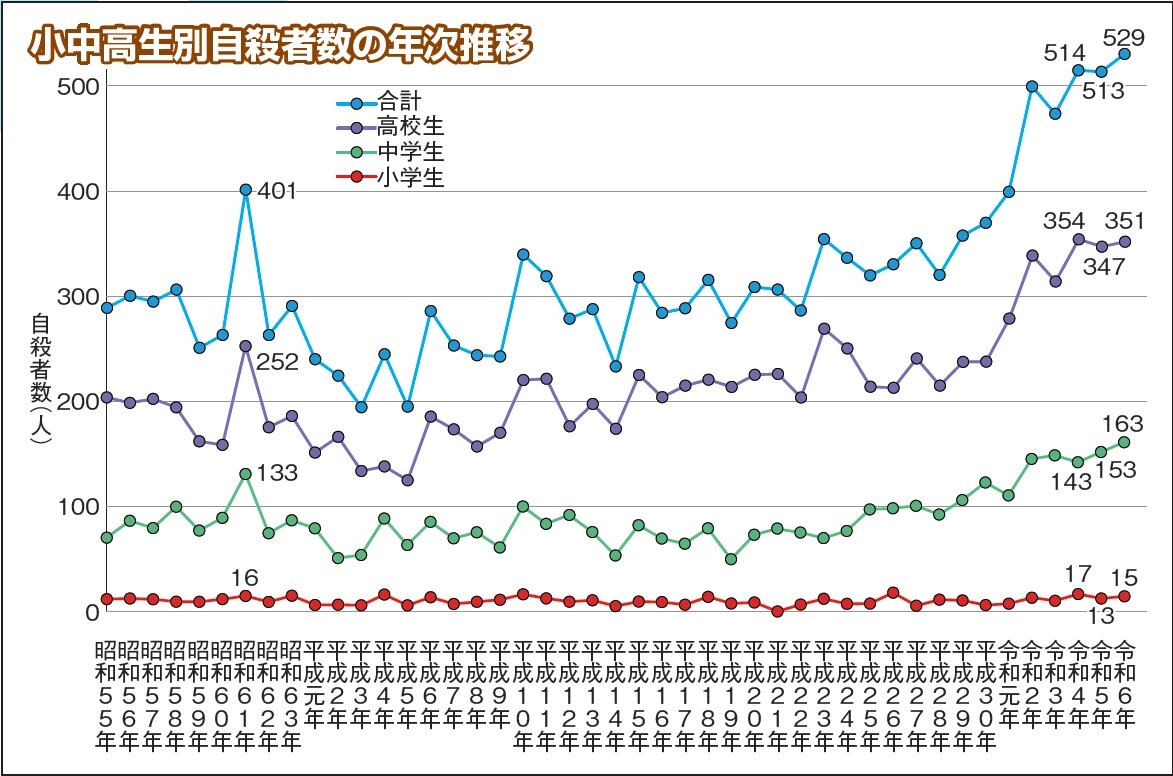

本年3月に開催された参議院の予算委員会でのある議員と石破首相とのやり取りが、釣り業界で話題になりました。福岡県選出の下野六太参議院議員は、長年の中学校勤務で培った現場感覚をもとに、不登校や引きこもり支援の新しい切り口として「釣り」の可能性に着目。背景には深刻な現状があります。文部科学省の令和4年調査では、小・中学校の不登校児童生徒数が29万9000人(前年度比約2割増)と過去最多を更新。子どもがすごい勢いで減っているにも関わらず。内閣府の推計では、15~64歳の引きこもりは約146万人にのぼります。

こうした課題を前に、下野議員は日本釣振興会に働きかけ、青少年の健全育成や生きづらさを抱える人々を対象とした釣り体験プログラムの実施を依頼しました。これを受けて同会は全国4ヵ所で釣り体験教室を開始。児童養護施設の子どもや引きこもり経験者が参加し、自然の中で五感を使いながら釣りザオを握る時間を過ごしました。

東京都の秋川国際マス釣り場で行なわれたニジマス釣り体験には、あいにくの雨模様にも関わらず、NPO法人青少年自立援助センターの生徒11名が参加。

「けっこうな雨も降っていましたし、皆さん最初は緊張気味でどうなることかと思いましたが、魚を釣るたびに明らかに表情が豊かになっていき、心底釣りを楽しんでいました。中には満面に笑みを浮かべ大きな声で喜ばれる方もいました。平均で7~8尾釣り、それを焼いてみんなで食べました。一人で3尾食べた方もいて、施設の方も生徒さんの反応に驚かれていました。ぜひまたやっていただきたいとお願いされました」と日本釣振興会の三村達矢事務局長。

2025年3月6日、下野議員はこれらの取り組みを参議院予算委員会で紹介。石破首相が「ご賛同頂ける方も多いと思う。国としても可能な範囲で支援したい」と高く評価した一連のやり取りがNHKで中継されたのです。下野議員は「釣りは遊びではなく、メンタルヘルス改善や引きこもり予防に資する社会資源だ」と強調し、活動の拡大に意欲を示しています。

こうした視点は海外の知見とも重なります。イギリスのアングリア・ラスキン大学が行った1752名の成人男性を対象とした調査では、釣りを定期的に行なう人は抑うつ症状や自傷行為、自殺念慮、統合失調症の診断リスクが約17%低いことが判明しました。幸福感のスコアも高く、研究チームは「水辺との接触が情緒を安定させる可能性がある」と指摘しています。

アメリカでは、2005年創設の「Project Healing Waters」が退役軍人向けにフライフィッシングを用いた心身のリハビリを提供し、これまでに6万5000人以上が参加。PTSDやトラウマ症状の軽減、仲間との再結びつきに成果を上げています。さらに「Anglers of Honor」も、River Deep Foundationを中心とするネットワークの一員として、退役軍人や障害を抱える人々に釣り体験を提供。年間およそ100回にのぼるアウトドア・プログラムを通じて、自然の中で自信やつながりを取り戻す支援を続けています。加えて、2007年に設立された「Heroes on the Water」はカヤック・フィッシングを通じて退役軍人やその家族をサポートし、全米70以上の支部で数万人が参加。自然の中で仲間と過ごす時間が、心身の回復を力強く後押ししています。

こうした国際的事例や現場での変化は、釣りが単なる娯楽ではなく、人の心を立て直す力を持つことを示しています。自然光、水の匂い、風の音、サオ越しに伝わる魚の感触――五感が総動員される環境は、ストレスホルモンを減らし、セロトニンの分泌を促します。これは薬やカウンセリングと同じように、いや、それ以上に持続的な効果をもたらす可能性が大いにあると私は確信しています。

親子釣り写真をSNSに投稿しよう!

Instagramと特設サイトで親子での釣りの写真投稿を募集しています。Instagramでは指定ハッシュタグ「#つり人親子釣りコンテスト2025」をつけて投稿してください。投稿作品の中から優れた作品を、特設ページへ掲載(紹介文や編集部コメント付き)。毎月3名に子ども用ライフジャケットまたはAmazonギフト券をプレゼントします。 さらに2026年1月16~18日「釣りフェスティバルinパシフィコ横浜」つり人社ブースにて、投稿の中から選ばれた優秀作品を展示いたします。

\あわせて読みたい/ なぜ、釣りの記憶は"一生"残るのか?「親子で楽しむ、初めての釣り入門」

\あわせて読みたい/ 失われる、子どもの自己肯定感 今こそ「釣り」という“リアルな成功体験”を勧める理由

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)