支笏湖のモンスターブラウンや海サクラなど、誰もが羨む大物を仕留めてきたトラウトのスペシャリストであり、千歳市の釣具店『フィッシングショップ清竿堂』の店主・二橋翔大さん。しかし今の彼は、冬になると極小のターゲット「ワカサギ」に夢中だ。 ターゲットは変われど、魚と向き合う真摯な姿勢は変わらない。エキスパートの視点で構築された、釣果を伸ばすエサの使い方や仕掛けへの工夫、自作の釣り座スタイルなどを紹介。

Photo & Text by North Angler’s

North Angler’sとは?:北海道での釣りを満喫するための情報誌。北海道の自然を体感するキャンプの情報や、フィールドを守るための環境問題にも光を当て、多角的な視点からアウトドアライフを提案している。誌面と連動したウェブサイト『つり人オンライン』での記事展開に加え、好評放送中の『ノースアングラーズTV』や公式動画チャンネルである『釣り人チャンネル』を通じても、北海道の釣りの魅力を発信している。

トラウトのスペシャリストが「ワカサギ」にハマった理由

二橋翔大さんといえば、支笏湖や洞爺湖、ショアの海アメ、海サクラなど、フィールドを問わずトラウトフィッシングに精通しているスペシャリスト。誰もがうらやむような大ものをよく釣ることでも一目置かれている。

トラウトと同じように脂ビレを持つ魚とはいえ、極小サイズのワカサギに興味を示すことはなかった。ところが3年前、手軽な釣りを楽しみたい友人からのリクエストで初めて挑戦すると、その奥深さに気づいた。間もなく電動タックルを導入してから釣り熱に火が付き、今では12月下旬から海サクラシーズンが本格化する3月まで、ほぼ毎週のようにどこかの氷上に浮かんでいる。

「手軽な反面、意外にちゃんとやらないと釣れないのがワカサギ。魚のサイズは小さくても戦略的な釣りで、あからさまに釣果に差が出る。そんなところにひかれますね」

.jpg?width=641&height=720&name=P044-046-01r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

【自作】腰痛対策と手返しを両立する「左右一体型」の釣り座

そう話す二橋さんのスタイルは、道内でも一般的になった電動タックルの二刀流。終日快適に釣りを続けられ、かつ手返しをよくすべく、とくにこだわっているのは釣り座だ。当初はあぐら椅子を使っていたが、膝や足が痛いのがネックだった。そこで、オフショアの釣りで一般的な大型タックルボックスに座って釣りをしてみると腰痛対策にもなったが、「どうもしっくりこなくて……」。

その原因は「左右均等になっていないからではないか?」と感じ、釣り台を左右で独立させず、一体化してみることを思いついた。そうして作ったのが、イレクターパイプと専用の台を組み合わせた釣り座だ。

.jpg?width=1280&height=720&name=P044-046-02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

地面を「完全フラット」にすることが第一歩

どんな釣り座で楽しむにしても、地面を平らにすることが重要。一番下には耐水性や耐衝撃性が高く、丈夫で床下の下地に用いられるコンパネを敷き、その上に冷気を遮断できるジョイントマット8枚を組み合わせている。そして、脚を置くところにジョインマットを1枚追加し、その先に釣った魚を入れるイケスを配置。フラットで左右均等という理想的な釣り座を完成させると、無駄な動きをすることなく一連の動作をスムーズに行なえるようになり、自ずと釣果は上がってきたという。

.jpg?width=982&height=720&name=P044-046-04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

取材時の使用タックル(電動二刀流)

左手

- ロッド:シマノ『レイクマスターSH L03R』

- リール:シマノ『レイクマスターCT-ET』

- 延長アダプター:シマノ『ワカサギマチック延長アダプターEA15』

- 可変アダプター:シマノ『ワカサギクイック角度チェンジャー』

- ライン:バリバス『わかさぎPE イエロー・パープル』0.15号

右手

- ロッド:シマノ『レイクマスターSH L04R』

- リール:ダイワ『クリスティアワカサギCRS+』

- 延長アダプター:シマノ『ワカサギマチック延長アダプターEA15』

- 可変アダプター:ダイワ『クリスティアワカサギ可変アダプター』

- ライン:バリバス『わかさぎPE イエロー・パープル』0.15号

かなやま湖攻略のカギは「10分ごとのエサ交換」

今シーズンは阿寒湖や糠平湖、道南の大沼にも遠征。「いつかワカサギ釣りの聖地といわれる網走湖で〝デカサギ〞を釣りたいです」と言い、持ち前の行動力で各地のフィールドに出向いているが、昨シーズンびっしり通ったのが、この日訪れたかなやま湖。千歳から2時間弱で行くことができるうえ、ダム湖ならではの水深の深さから電動タックルの持ち味が活き、釣れるワカサギのサイズが比較的大きいのも気に入っている。

かなやま湖のワカサギ釣りは例年、鹿越大橋の南側から開幕。橋を挟んで東側に第1駐車場、西側に臨時(第2)駐車場が設けられ、その前にテント村ができるのが通例。1月下旬の午前8時過ぎ、二橋さんが選んだのは第1駐車場前だった。ある程度時間をかけてポイントを探索し、同行した友人2人とテントを設営。二橋さんは単独でも釣行するものの、仲間とワイワイやりながら釣るワカサギならではの楽しさを満喫すべく、今季からラージサイズのテントを導入している。

.jpg?width=1280&height=720&name=P044-046-17%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

とにかくマメにエサを替える

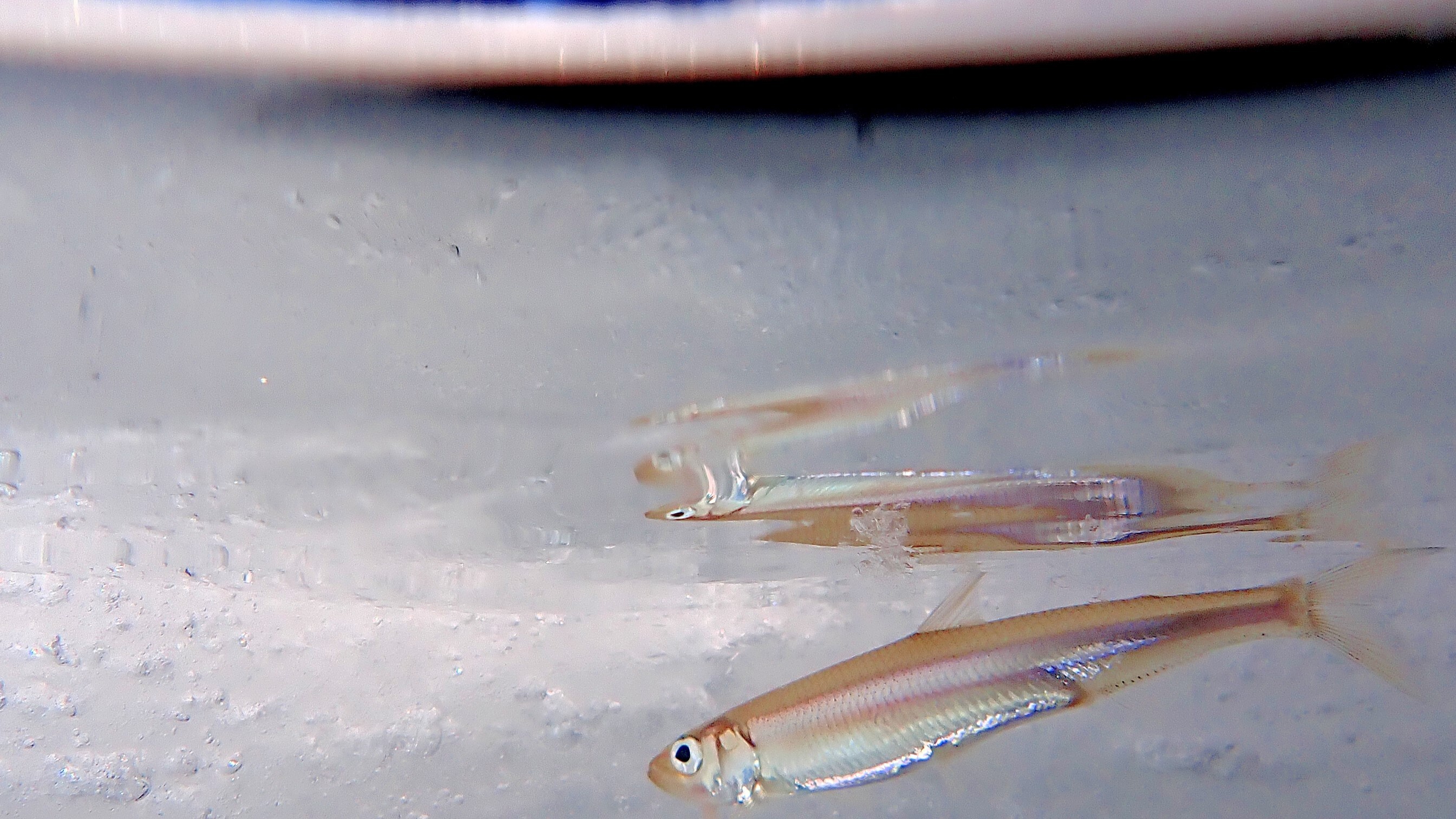

ポイントの水深は9.8m。スタート時は意外に数が伸びなかったが、10時頃からアタリが頻発。7~8cmのアベレージサイズを主体に10cm以上の良型も交じり、テント内はいやがうえにも盛り上がった。釣果アップのキモを聞くと、「とにかくマメにエサを替えることです」と即答。「10分で交換」を目安とし、デジタル時計を見やすいところに置いている。

.jpg?width=1280&height=720&name=P044-046-08%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

1つのハリに1匹掛け

エサのサシは白でも赤でもこだわりはないが、付けるのは「1つのハリに1匹」が基本。1匹を2つのハリに掛けて半分にカットする方法も知られるが、これだと誤ってハリスを切ってしまう恐れがあるほか、慣れないと1匹掛けより時間を要すのが難点。もちろん1匹掛けでも体液を出してアピールさせるべく、ハサミでカットするのは変わらない。

ハリは1号〜1.5号。仕掛けも交換する

エサの刺さりが少しでも悪くなったと感じたら、仕掛けも躊躇することなく交換する。あまくなったハリだとワカサギの掛かりも悪くなるのは明らかだ。ワンタックルにつき、一日で仕掛けは2~3回替える。なお、7~8cmがアベレージサイズのかなやま湖の場合、ハリサイズは「1~1.5号がエサを刺しやすく、ワカサギの掛かりもよい」と思っている。「0.8号だと乗りが悪くなる気がします」。

.jpg?width=1200&height=720&name=P044-046-13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=P044-046-11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

充分な換気を忘れずに

今シーズンから『フィッシングショップ清竿堂』の店内にはワカサギコーナーが設けられ、サシの販売も開始。さらなるワカサギワールドの充実に余念がないが、「安全対策もしっかり行なってほしい」と話す。暖房器具は欠かせないアイテムだが、テントが大型であることもふまえ、一酸化炭素警報器は2つ用意している。また、「以前、お湯を沸かそうとしてもコンロが着火せず、窓を全開にすると点きました。酸素が不足していたのでしょう。酸欠にも要注意」とのこと。釣りに夢中になると忘れがちになるが、常に充分すぎる換気を心がけたい。

.jpg?width=1280&height=720&name=P044-046-10r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

ワカサギの、揚げ物以外の「美味しい食べ方」

釣ったワカサギは唐揚げと天ぷらだけでなく、大きめのサイズに関しては「麺つゆに一晩漬けた後に一日干しし、焼いていただくのも美味しい」そう。ワカサギといえば揚げ物が定番だが、揚げ物ばかりだと飽きてしまいがちなので、いろいろな料理でいただきたい。かなやま湖のワカサギは味のよさにも定評がある。午後3時頃、満足いく釣果を得てストップフィッシング。「来週は砂川遊水地に行く予定です」と笑顔を浮かべ、重いソリを引いて釣り場を後にした。

.jpg?width=861&height=720&name=P044-046-05r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=678&height=720&name=P044-046-18rr%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)