「あっ、いました。これは外来種の●●ですね。小魚を食べるどう猛な外来種です」 このところ、テレビで外来種という言葉がよく聞かれるようになった。 勧善懲悪の物語を仕立てて視聴者を取り込もうとするテレビ番組において、 もちろん外来種は邪悪な存在だ。

外来種はみんなワルモノなのか!?

つり人編集部=写真と文

無益な殺生は慎みなさい

「あっ、いました。これは外来種の●●ですね。小魚を食べるどう猛な外来種です」

このところ、テレビで外来種という言葉がよく聞かれるようになった。

勧善懲悪の物語を仕立てて視聴者を取り込もうとするテレビ番組において、

もちろん外来種は邪悪な存在だ。

だから、干上がった池の底を這う生物を子どもたちに拾わせて、在来種は生かし、外来種は殺処分する。

少なくとも、昭和の子供たちは、

「無益な殺生は慎みなさい」と周囲の大人から言われて育った。

しかし、平成に入り、外来種の駆除活動が各地で盛んに行われるようになると、

子どもたちもその活動を通して外来種を生かしたまま放してはいけないと教わるようになった。

目の前でピクピク体をくねらせる魚の祖先が、遠い昔に海の向こうから持ち込まれたというだけで、

その小さな手で殺さねばならないのだ。

子どもの情操教育にとって、これは本当にいいことなのか。

群馬県の邑楽町(おうらまち)では、邑楽町教育委員会生涯学習課が中心となり、

この問題に一石を投じる活動を3年前から開始した。

外来種駆除に一石を投ずる邑楽町の取り組み

その活動の集大成ともいうべき釣り大会が、5月25日に邑楽町中野沼にて開催された。

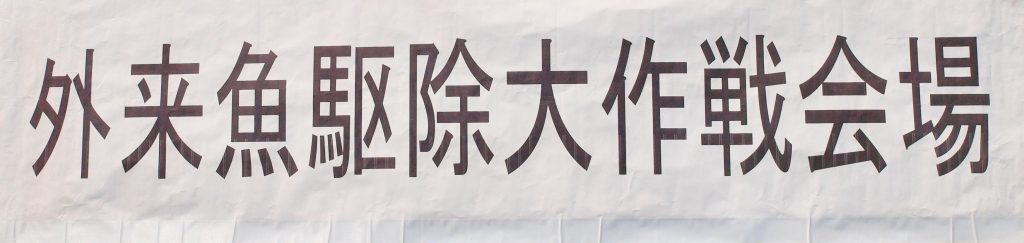

大会の名は「令和元年度 外来魚駆除大作戦」。

今年で7回目を数える同大会。

令和元年の大会は178名が参加した

令和元年の大会は178名が参加した 開会式で挨拶する邑楽町の金子正一町長。この他、邑楽町議会の神谷長平議長、邑楽町教育委員会の藤江利久教育長、衆議院議員の笹川博義氏らが駆けつけた

開会式で挨拶する邑楽町の金子正一町長。この他、邑楽町議会の神谷長平議長、邑楽町教育委員会の藤江利久教育長、衆議院議員の笹川博義氏らが駆けつけた当初は、各地で行なわれている外来種駆除活動と同様、参加者が釣り上げた外来種を殺処分していた。

しかし、殺すことの是非の議論が年々繰り返され、

3年前から参加者が釣ったオオクチバスを殺すことなく、県内の管理釣り場に引き取ってもらうようにしたのだ。

中野沼は周囲約1.2kmの農業用ため池。

希少な動植物が確認され1999年に町指定天然記念物「中野沼と水生動植物群」として保護されるようになった。

普段は釣りが禁止されているが、大会時は堂々と釣りができるということで、

毎年募集以上の応募があるという。

今年もエサ釣り、ルアー釣り合わせて170名募集のところ、178名が大会に参加した。

実釣時間は午前8〜11時の3時間。

天候に恵まれたこともあり、釣り上げられたオオクチバスは29尾、8.66kg。

ブルーギルは24.26kg(尾数は集計中)だった。

ちなみに、昨年は用意したエサのモエビの生きがよくなく、オオクチバスは5尾、3.09kg、外来魚全体で23.47kgだった。

令和元年大会の優勝者は48cmのオオクチバスを筆頭に計3.23kgの外来魚を釣り上げた石橋達也さん

令和元年大会の優勝者は48cmのオオクチバスを筆頭に計3.23kgの外来魚を釣り上げた石橋達也さん釣り上げたオオクチバスの生きたままの運搬と飼育の許可を環境省から得るにあたり、

相談役として尽力したのが日本釣振興会群馬県支部長の柏瀬巖さん。

釣り上げたオオクチバスは丁寧に扱われて生け簀トラックで管理釣り場まで生きたまま運ばれる

釣り上げたオオクチバスは丁寧に扱われて生け簀トラックで管理釣り場まで生きたまま運ばれる柏瀬さんは、この日も表彰式の前に子供たちに向け「外来魚と環境」に関して、

とてもわかりやすくレクチャーしていた。

「外来魚の問題は非常に難しいんです。

一番大事なのは、自分自身でこのことについて深く考えてみることです。

殺すべきなのか、殺さない方がいいのか、自分自身でじっくりと考えてみてください」

と柏瀬さん。

群馬県内で釣具店オジーズを営む柏瀬さん

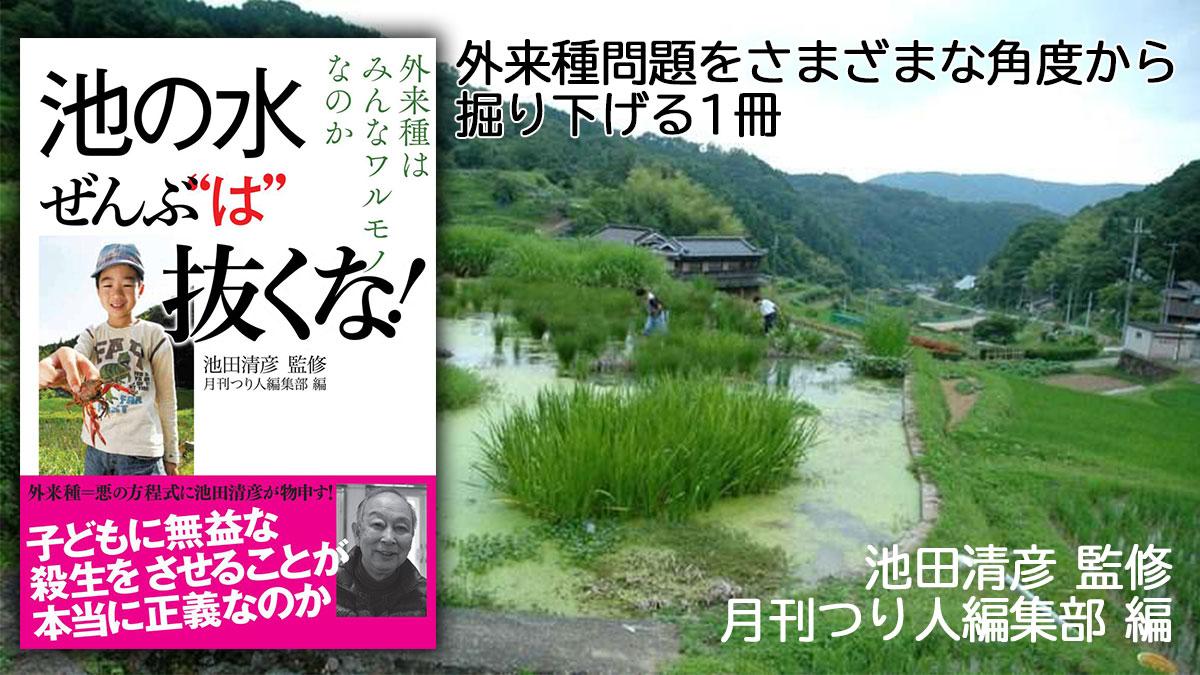

群馬県内で釣具店オジーズを営む柏瀬さん邑楽町のこの取り組みは5月25日に発売になった書籍『池の水ぜんぶ”は”抜くな』に詳しく紹介されている。

オオクチバスの飼養等許可を国から得るのは容易ではなかったというが、

同書に収められている柏瀬さんのコメントを紹介したい。

「外来魚をワルモノと決めつけて駆除をするのは簡単なことですが、

それを何の疑いもなく子どもたちが受け入れているのに違和感を覚えました。

大人がいろいろな意見を踏まえて駆除を決めるのは仕方ない面もありますが、

子どもたちに参加してもらうのであれば、

自分で外来魚や環境問題について考えられるよう正しい知識を身につけてもらいたいと思い、毎年講師役をしています。

そんななかで出てきた「殺したくない」という意見を聞いて、教育委員会の皆さんが動いてくれたことに感動しています」

釣り上げたブルーギルをしげしげと見つめる小学一年生

釣り上げたブルーギルをしげしげと見つめる小学一年生殺すことが外来種問題の解決策なのか。

そのように断言できる人はいないはずだ。

だとすれば、子どもに無益な殺生を強いるようなことだけは即刻止めるべきである。

令和がそういう時代になると願いたい。

2019/5/25

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)