ひと口に「ルアーメーカー」と言っても、その実態はさまざまだ。ごく少ない人数で、社長(会社を立ち上げたプロアングラー)が何から何までひとりでこなすメーカーもあれば、その逆もある。ここでは、日本を代表する総合釣具メーカー「ジャッカル」のルアー作りの裏側を取材。そこで見えてきたのは、システマチックな分業体制と、その枠を飛び越えた強いチームの結び付きだった。ルアーの企画から開発、現場テスト、そして小売店に並ぶまで、ルアーがどのように生まれ、作られ、我々の手に届くのかを追ってみよう。

ひと口に「ルアーメーカー」と言っても、その実態はさまざまだ。ごく少ない人数で、社長(会社を立ち上げたプロアングラー)が何から何までひとりでこなすメーカーもあれば、その逆もある。ここでは、日本を代表する総合釣具メーカー「ジャッカル」のルアー作りの裏側を取材。そこで見えてきたのは、システマチックな分業体制と、その枠を飛び越えた強いチームの結び付きだった。ルアーの企画から開発、現場テスト、そして小売店に並ぶまで、ルアーがどのように生まれ、作られ、我々の手に届くのかを追ってみよう。

写真と文◎Basser編集部

写真提供◎ジャッカル

企画:全てはここから。あらゆる声を吸い上げニーズを分析し、売れるルアーを企画

ルアー作りのスタート地点は企画からはじまる。ジャッカルとして、どんなルアーを、いつ、どうやって世に出すのかをジャッジし、開発につなげるのが企画の仕事だ。

このセクションを担っているのが雨森さんだ。

雨森「ルアーのネタはいろいろなところから上がってきます。通常は企画の人間、つまり僕が考えたり、あるいは日々現場で釣りをするプロスタッフから『こんなルアーがほしい』と案がくる場合が多いのですが、ジャッカルは少し違ってまして……。会社のあらゆる部門の人間がガチンコのバスアングラーなので、四方八方から意見が飛んできます(笑)。開発部の北村からも意見を聞きますし、小売店を回る営業部の小林からも、店舗という現場からの声を吸い上げる必要があります」

「必要なもの」と「売れるもの」そのバランスとタイミングを見極める

重要なのは、どのようにルアーを仕掛けるのかを冷静に判断すること。メーカーはボランティアではない。ユーザーを満足させつつも、会社が成長するための利益をあげることが民間企業の大原則だ。

雨森「たとえば、そのルアーは誰に向けて売るのか。房総のレンタルボートを楽しむアングラーなのか、五三川・大江川のオカッパリアングラーなのか。はたまた、地域を意識せず全国で売っていきたいのか。また、販売のタイミングも重要です。やはりこの時期はトップウォーターを押したいですし、今どんなルアーが売れているのか、流行を掴む必要もある。プロスタッフから提案を受けた際も、それがユーザーに受け入れられるのか考えなければいけません。もちろん気持ちの面では、トーナメントを戦うプロスタッフがほしいと思うものを100%作りたいですけどね……。ただ、あまりに上級者に向けたルアーにすると、ピーキーなものになりやすい。たとえば、昨年発売したマイクロホバスト用の極小ワーム『エリーゼ』は、本来なら開発が見送られてもおかしくない、特殊部隊的なルアーです。でも、弊社の藤田(夏輝)が桧原湖の試合をこの釣りで勝ったので、確かな需要を感じ開発に踏み切りました」

さまざまな要素を総合的に判断し、ルアーの企画書を作成。それを見て最終的に企画にGOを出すのは、社長である小野俊郎さんだ。

雨森「小野とは最低週1回は打ち合わせをしています。二つ返事で『それいいね、やろう』となるものもあれば、却下されるのもしょっちゅうです(笑)。小野はトレンドやデータを分析して判断することもありますが、本人がアングラーなのでどちらかと言えば直感的に『これは釣れそう』というようにジャッジすることが多いように感じます」

企画を担当する人間に必要な能力

企画を担当する人間に必要な能力とはどんなものだろうか。

雨森「いろいろな立場のアングラーの感覚を持てることですかね。そのルアーが本当に多くの人にとって使いやすいものなのか。そして値段を決める際は、ルアーとそれを買うコア層に応じた適正価格を探ります。また、ルアーの企画だけではなく数字の管理やカラーラインナップの選定、パッケージデザインの考案、説明文の作成やウェブページの管理など、業務は多岐にわたりますね」

企画が無事決まれば、いよいよルアーが形となり開発のフェーズに移行する。

雨森「僕の仕事はいったんここまで……ではありません。開発担当やプロスタッフだけでなく、テストに僕が出張ることもあります。年齢の近いスタッフも多いですし、みんなが心からバスフィッシングが大好き。だからこそ、各々の役割の壁をときには飛び越えて、みんなでひとつのことにうち込んだりもします。この横方向の強固なつながりが、ジャッカルチームのルアー開発の強みかなと思います」

プロスタッフ:ルアーの出来を魚に問い、ユーザーに分かりやすく魅力的に伝える

プロスタッフのルアー作りへの関わり方には、大きく2パターンがある。ひとつは、最初の段階で構想や機能、サイズなどできるだけ細かい要素を開発担当に伝え、それをもとにファーストプロトを作ってもらうパターン。もうひとつは、すでにルアーがある程度形になった段階でテストに加わるパターンだ。

馬場「楽なのは圧倒的に後者ですね(笑)。自分でイチからやらないルアーは、ある意味すごく気楽。ジャッカルはプロトでもかなり完成度の高いルアーを出してきてくれるので、僕はそれをテストという名目でユーザーより早く使って楽しめるわけですよ。先月のリッピンポッドのテストがまさにそれで、将監川でグッドサイズが連発してウハウハでした。もちろん気になったことは担当者に伝えて、改良や調整をしてもらいます。当然ですが、自分で『こんなのがほしい』っていうルアーもたくさんありますよ。正直、開発の北村君に伝えている数の1000倍くらいは心の中にあります。でも、伝える前に自問自答してボツにしていくんですね。自分のワガママで相手をあまり振り回したくないので」

しかし、いざ企画が通り、監修を任されるとなれば話は別だ。自分が納得できるものになるまで徹底的に追い込んでいく。その代表例がシラウオパターンで一世を風靡した「DBユーマカスミ」だ。もともとはシラウオパターンにシザーコームを使っていた馬場さんが、より釣れる専用ワームの開発を希望したのがキッカケ。

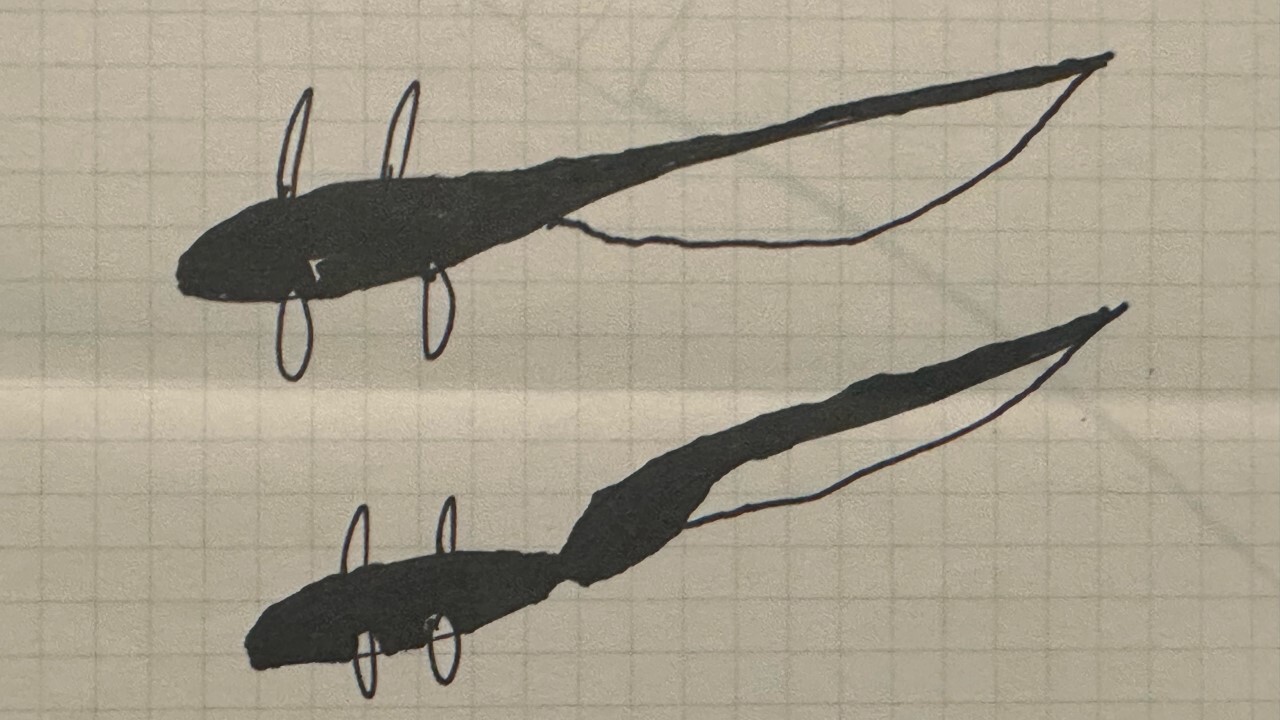

まずは馬場さんが思い描くワームの完成系を手書きのイラストにして開発の北村さんに渡した。北村さん曰く、アングラー発の企画でも最初のリクエストは「ハイピッチな」「よく飛ぶ」などニュアンスのみを口頭で伝えられるだけの場合が多いらしく、このようにイラストの具体的指示があるのは稀だという。

馬場「シラウオパターンは、ワームにどれだけシラウオをまとわりつかせるかが大事なんです(産卵期のオスのシラウオがワームをメスのシラウオだと勘違いして寄ってくる)。そうやってできたシラウオボールが天然のアラバマリグになってバスが食うので。そこで、あらゆるメーカーのいろんなルアーを引き比べて観察したら、明らかにリーチテールの縦セッティングがシラウオの寄りと持続力が高かった。また、テストを繰り返すうちにより透けるカラーが効くこともわかってきた。なので、DBユーマカスミはあえてノンソルト素材にしてマテリアルが濁らない、クリアな状態にしています」

こうして完成したDBユーマカスミはメガヒット。霞ヶ浦のシラウオパターンにおける4番打者となった。

馬場「僕が監修したルアーではありますが『魚に作ってもらった』という感じです。釣れるかどうか決めるのは魚ですから。僕はあくまでそのお伺いを立てる役です。その意味では、ジャッカルの開発チームのスピード感には助けられています。こんなルアーがほしい、と伝えれば、スゴイ速さでサンプルが上がってくる。それこそ1週間とか。すると、旬の釣りが終わる前にテストができるんですよ。今回のリッピンポッドはアフター期に効くルアーですが、開発スピードが遅かったらテストは来年に持ち越していたと思います」

製品のプロモーションも担当

ルアーのテストだけでなく、広告塔として製品のプロモーションをするのもプロスタッフの重要な役割だ。馬場さんは主に自身のYouTubeチャンネルでプロモーション活動を行なう。ちなみにディレクション、撮影、編集、作曲、ナレーションなどすべてをひとりでこなしている。

馬場「実釣の撮影はなかなかこっちの都合で進まないので大変です。推したいルアーで釣れればいい、という単純な話ではないんですよね。もちろん売ることを考えたらそれでいいのかもしれませんが、僕は視聴者が使い方や再現性を明確にイメージできて、ためになる映像が撮れることをゴールにしています」

開発:求められるのは、開発力と人間力

.jpg?width=730&height=411&name=%E5%8C%97%E6%9D%91%E3%81%95%E3%82%93%20(2).jpg)

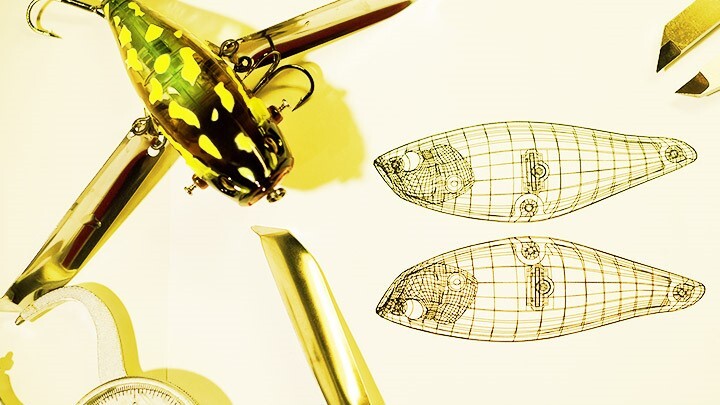

ルアーのイメージを3DCADといったソフトで設計図に落とし込み、実際の製品として顕現させるのが開発の役割だ。プロスタッフらと密なコミュニケーションを取り、彼らの理想を忠実に、時には自身のエッセンスも注ぎつつ釣れるルアーを追い求めていく。

北村「企画の段階でおおよそ『こんなルアーを作ろう』ということが決まったら、次にテストを担当するプロにルアーに求める情報をヒアリングします。サイズ、外せない性能、想定されるタックルなどを決め、よりルアーの輪郭をハッキリとさせます。

馬場さん考案のDBユーマカスミのように最初から詳細なビジュアルイメージが決まっていることはあまりないので、ファーストプロトを作る際は僕の考えや好みがかなりルアーに反映されます。たとえばリッピンポッドは片岡壮士さん発の企画ですが、決まっていたのは『機能』の部分のみ。見た目はある程度僕にゆだねられていました。最初はアイのあるリアルな魚フォルムにする予定だったのですが、そういう見た目のダブルスイッシャーには既視感があったので、機能は保持したまま遊び心のあるテイストにデザインをガラッと変えました」

十人十色のプロ模様

個性的でクセの強いプロスタッフ陣とスムーズに開発を進めるには、彼らひとりひとりの性格やイズムを把握し、それにあったコミュニケーションをとる能力も求められる。ルアーのデザイン能力が優れているだけでは務まらない仕事だ。

北村「求める機能が明確に決まっていて、それを満たしていればOKというスタンスのプロとは比較的早いスピードで開発が進みます。片岡さんや加木屋守さんがそのタイプですね。逆に、開発を進めながら様々な可能性を探り、徐々にコンセプトを詰めていくプロもいます。どちらが良いというわけではないですが、前者のほうが楽です(笑)。しかし後者は、思いもしなかった発見などがあり、経験の蓄積ができます。こういう方は開発段階でボツになった試作品とかも一応全部見せてくれとお願いしてきたりします。

そこに最初のうちは考えもしなかった何かがあるのではないかと思っているわけです。ちなみに、片岡さんに同じことをしたら『君がイケてないと思うサンプルをなんで渡すねん』って言われますね(笑)。

また、ベテランのプロになるほどこちらの意見を求める方が多いと思います。僕が最初にルアー作りを教わった加藤誠司さんは、必ずと言っていいほど『このルアーをどう思う』と聞いてきました。加藤さんが図面を引いたプロトのルアーを作ってテストに持っていくと、まず『巻いてみた?どうだった?』ですから(笑)。自分がそれを微妙なルアーに感じていたら、正直にそう伝えます。『いいですね〜』とお世辞を言っても見透かされますから。この仕事を始めたころは、トッププロほどプライドが高くて聞く耳を持ってくれないイメージがあったんですが、全く違いました。それは小野も同様でしたね。むしろ、若いプロほど『絶対コレが良いです!』みたいな、自分の考えにゆるぎない自信を持っている傾向があります。もちろんそれが悪いわけではなく、大事なのは僕らがいかにプロの個性を把握して円滑にやり取りができるかです」

そういったやり取りを根気強く続け、プロトを作っては作り修正を繰り返す。ファーストプロトから早ければ5回。多い時は20〜30回もプロトを作り直すこともあるという。

北村「プロとのやり取りは時に折り合いがつかなかったり、摩擦が生じることもあります。ただ、どちらかが『もういいよ、やめよう』と開発を投げ出したり、決裂してしまったことは一度もないですね。すべてのプロが自分の関わるルアーに責任を持っていますし、僕らもそれにできるだけベストな形で答えたい。ジャッカルのルアー開発はスピードが速いと言われますし、実際かなり速いです。自社にはバスが泳ぐ大型のテスト水槽がありますし、会社の裏が琵琶湖ですから。なので、ほかのメーカーさんに比べて新製品をリリースする数もかなり多いと思います。ただそれは、設備、人材含めたマンパワー、スタッフの高い経験値が揃っていて、全員が高いモチベーションを持ってモノづくりをしている裏返しなんです」

営業:お店とルアー、ルアーとユーザーをつなぐ

ルアーが完成しても、それはまだ開発の真のゴールとは言えない。ユーザーが手に取って使って初めて、それまでの苦労が報われる。その最後の重要ミッションを担うのが営業だ。

小林「店舗営業が主な仕事です。やることはさまざまですが、端的に言えば『小売店さんにジャッカル製品を仕入れてもらって、なおかつそれをより目立つところに置いてもらう、あるいは魅力的な陳列にするお手伝いをすること』が僕の役割です。とにもかくにも、まずはその店舗のバスの担当者さんとコミュニケーションを取ること。『エビパターン始まりましたね』とか、海であれば『◯◯港に青物入ってきましたね』とか。新鮮な情報を仕入れつつ、その時々に合った製品を提案します」

自身がアングラーであることが一番の武器

新製品の注文を取ってもらえるかどうかは、製品そのものの魅力はもちろん、小林さんのプレゼン力にもかかっている。かつて大手百貨店で販売員をしていた小林さんはコミュ力お化けであるだけでなく、バスボートを所有して大会に出場するほどのリアルアングラー。その経験値を、この上ない営業ツールとして使っている。

小林「そこが僕の生命線です(笑)。釣りの知識や理解がないと、ルアーのパッケージの裏に書いてあること以上の説明をすることはできません。僕は基本的に新製品をすべて使って、自分なりの魅力が自分の言葉で伝えられるようにしています」

.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%B0%8F%E6%9E%97%E3%81%95%E3%82%933%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

小林さんが担当するのは関東の小売店50店舗ほど。日々売り場を回り、モノの売れ方やユーザーの傾向を企画や開発部隊に共有するのも欠かさない。

小林「僕は東日本の担当なので、こっちの地域性も考えた商品展開や仕入れを提案しないといけません。たとえば、関東では定番のベイトフィネス系の釣りって、関西だとあまりやっている人はがいない。うちの本社の社員(琵琶湖アングラー)にも、『小林さん、ベイトフィネスなんてやってるんですかぁ』と謎のマウントを取られるくらいですから。またここ数年で感じるお客さんの変化として、情報の収集能力が上がって、店舗にも明確な目的があってきている印象があります。僕らとしては、指名買いでハイ終わり、ではなく、もっとゆっくり買い物を楽しみながらいろいろな製品に目を向けてほしい。なので、ポップの作成なども自分でやってますね。自分の釣果写真で(笑)。

モノがよく動くのは、やはり新製品。うちは時期やターゲットをねらって新製品を出しますし、プロモーションもしっかりやるので。ただ、なかには発売から時間が経って火がつく場合もあります。デッドスローラーなんて良い例で、発売した直後は正直厳しかった。でも、寒い時期に利根川で馬場さんが、亀山湖で片岡さんとマーモさんが釣ってくれて、ローカルのショップさんもそれに乗っかってくれたことで徐々にその真価が認められていきました」

小林さんは店舗営業だけではなく、イベントの企画や運営、さらに足で稼いだ鮮度の高い情報をもとに、プロスタッフのスカウトなども行なっている。

小林「ジャッカルに力を貸してくれて、その活動を通して本人も幸せになる。そんな可能性を持ったアングラーを常に探しています。店舗だけじゃなく、SNSも巡回しまくりです」

ちなみに、外回り用の営業車にロッドは積んでいるのだろうか。

小林「愚問です(笑)。当たりまえじゃないですか!」

ジャッカル代表・小野俊郎さんの仕事の流儀も動画公開中

ジャッカル代表・小野俊郎さん。彼がどのように日々の仕事と向き合い、次々と革新的なルアーを世に送り出しているのか。その仕事の流儀に密着したドキュメンタリー動画も「つり人チャンネル」にて公開中。ぜひ、こちらも併せてご覧ください。

※このページは『Basser 2025年8月号』を再編集したものです。

.jpg)

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)