ジギングは地域や対象魚、釣り方で大きくタックルが変わることもある。青物ジギングが盛んな外房エリアのタックル事情を知れば、関東近郊の近海ジギングは概ね同じタックルで楽しめる。

ジギングは地域や対象魚、釣り方で大きくタックルが変わることもある。青物ジギングが盛んな外房エリアのタックル事情を知れば、関東近郊の近海ジギングは概ね同じタックルで楽しめる。

写真と文◎編集部

外房ジギングの特徴

関東エリアでねらえる近海ジギングのターゲットはヒラマサやブリといった青物が中心。千葉県の外房を中心として、茨城県の波崎や日立などからも乗合船が出ている。外房エリアというとジギング激戦区のイメージが強い。初心者には敷居が高く感じられる頃もあったが、今ではどの船も仲乗りがいて、根掛かりやオマツリなどのトラブルに素早く対応してくれるため、むしろジギングデビュー戦でも心強いと話すのは外房をホームとしてジギングに精通している三輪雄紀さん。外房でジギングが行なわれる水深は30~40m程度と他地域のジギングと比べてシャロー帯を探るのが特徴とも話す。

船の流し方で必要なタックルが変わる

ジギングのタックル購入を考えるうえで知っておきたいのが船の流し方。乗船予約した船宿がドテラ流しなのか、タテ釣りなのかで適正なタックルはやや異なる。関東近郊だと、外房や日立はドテラ流し、銚子~波崎はスパンカーを立てるタテ釣りも状況に応じて行なわれる。

ドテラ流し

風によって流されることで広範囲を探ったり、ポイントを通過する船の流し方。ラインは斜めに入るようになる。

風に対して船は必ず横を向き、右舷、左舷で込み(巻き込み)の釣りと払いの釣りの2通りが同時に行なわれることになる。

タテ釣り

スパンカーを立てて風に対して船が正面に向く状態にすることで風によって流されることなく潮の流れに船を同調させる流し方。ジグは真下に沈んでいく。

外房ジギングのタックル選び

外房のジギングでは2タックルを用意するのが基本と三輪さんは言う。払いの釣り用と込みの釣り用だ。主な違いはリールのギア比(巻き取り長)。ジギングでは「8000番のハイギア(8000HG)」が標準となる。ただし、込みの釣りでは手前にジグが寄ってくるため、払いの釣りよりもジャーク時のスラックが出やすい。船の移動速度が速いと8000HGでは巻き取りが間に合わずジグを動かすのが難しくなることもある。その場合は8000XGや10000XGなどを使うと快適にできる。

ジギングではラインの太さでタックルのパワークラスを表現されることが多く、関東での近海ジギングのスタンダードはPE3号が目安となる。ロッドは表記されているスペックの範疇に使うラインの太さやジグの重さが収まるものを選ぶことが大切。ジャークした際のロッドの曲がり具合や反発スピードなどが合っていないとジグが動かなくなってしまうからだ。

2タックルを用意するのがベスト

また、激戦区でもある外房では太いライン、重いジグ、キレのある動きを魚が嫌う傾向もある。近年、従来よりも繊細なフィネスタックルを使う人も増えてきており、反応もよいため、スタンダードとフィネスのパワー違いで2タックル用意するのもおすすめと三輪さん。食わせる、掛けることを優先させたフィネスタックルでも10kg程度まではキャッチできるそうだ。

スタンダードで2タックル例

・払いの釣り用

ロッド:PE3号クラスのジギング用6フィート前半

リール:8000HG

ライン:PE3号

リーダー:フロロカーボン10~12号3ヒロ

・込みの釣り用

ロッド:PE3号クラスのジギング用6フィート前半

リール:10000XG

ライン:PE3号

リーダー:フロロカーボン10~12号3ヒロ

パワー違いで2タックル例

・スタンダードタックル

ロッド:PE3号クラスのジギング用6フィート前半

リール:8000HG

ライン:PE3号

リーダー:フロロカーボン10~12号3ヒロ

・フィネスタックル

ロッド:PE2号クラスのジギング用6フィート前半

リール:8000HG

ライン:PE2号(2.5号でも可)

リーダー:フロロカーボン8号3ヒロ

フィネスタックルのおすすめロッド

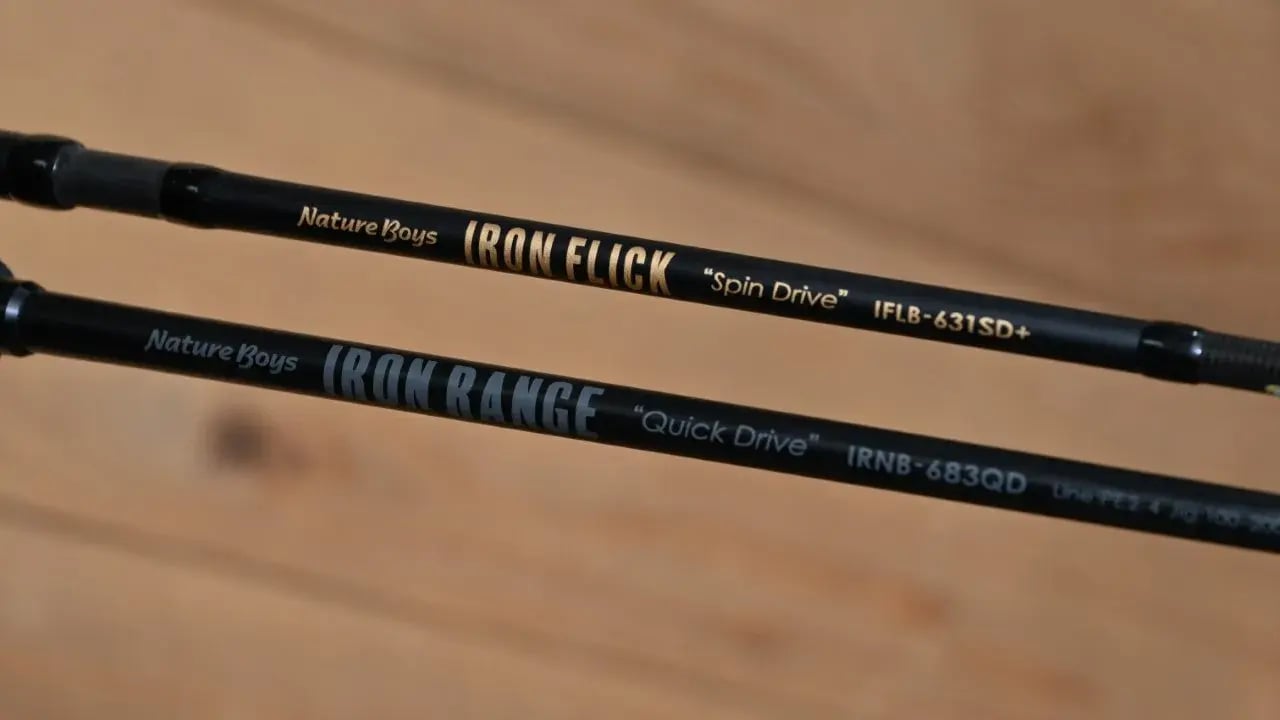

アイアンフリック"スピンドライブ"IFLB-631SD+(ネイチャーボーイズ):ティップの繊細さと強靭なバットパワーを併せ持つ近海ジギング用ロッド。631SD+は、バッドパワーを上げ、リアグリップの長さを1inch長くしたことで、ブリ・ヒラマサ等の青物ねらいでのワンピッチジャークも快適に行なえる。

タフコンディションでも魚を引き出せると近年外房エリアで人気が出てきている。

- 適合ジグ:MAX200g

- 適合PE:1.5~2.5号

- 自重:126g

スタンダードタックルのおすすめロッド

アイアンレンジ“クイックドライブ”IRNB-683QD(ネイチャーボーイズ):比較的反発のあるファストテーパーで細かいアクションを掛けることができるテクニカルなジギングロッド。北海道~東北のブリ、外房~茨城方面のヒラマサ、日本海側のブリ、ヒラマサ、九州玄界灘のブリ、ヒラマサと日本近海をカバーできる1本。

- 適合ジグ:100~200g

- 適合PE:2~4号

- 自重:208g

ジグ・カラーの揃え方は潮に合わせて3種類・3色で概ねカバー

ジグはスタンダードな3号タックルだと125~175gが主に使われる。フィネスタックルの場合はラインの抵抗も減るため少し軽くなり、100~150gがよく使われる。

ジグの形状

用意しておきたいジグの形状は最低3種類。潮が速い時用、反対に緩い時用、中間でその日のようすを探れるパイロットジグがあれば大抵の状況に対応できるはずと三輪さんは言う。この3種類を20g程度の刻みで段階的に用意しておけばOKで、三輪さんのおすすめジグはパイロットとしてスイムライダーショート、潮が緩い時にはウイグルライダー、速い時にはスイムライダー(いずれもネイチャーボーイズ)だ。また、込みの釣りでジャークがうまくできない人は、ただ巻きでも動くようなジグを持っておくとよいだろう。

ジグのカラー

ジグにもさまざまなカラーがラインナップされているが、まずはシルバー、グロー、ピンクの3系統を用意しておけばよい。基本はベイトフィッシュをイメージしたシルバーベース。反射しないグロー系はイカをイメージ。その日何を捕食しているかで色に対する反応は変わる。ピンク系はジギングの定番色で、アピールを強くしたいときに使うとよい。

.webp?width=1280&height=720&name=07_DSC_4082%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).webp)

浮遊感が出しやすい「鉄」製のジグ

ジグのアクションで大切なのが、ジャークの合間に一瞬できる滞空時間。ジグを魚に見せる時間であり、食わせの間でもある。その瞬間はふわっとした浮遊感を出すのが効果的であることが多い。一般的なジグは鉛でできているものが大半だが、ネイチャーボーイズのジグは鉄製。鉄の比重は7.85(鉛は11)と小さいため、ジャーク時の引き抵抗は軽く、浮遊感のある動きが出しやすいのが特徴だ。潮が緩い時でもメリハリのあるアクションを出しやすいとあって人気が高い。

また、鉄製のジグは長く使い続けていると錆びてしまうが、言い換えれば自然に分解されているということでもある。錆が出た状態でも釣れるが、ネイチャーボーイズへ送れば有償でリペイントもしてくれる。もし根掛かりでロストしても、環境汚染が問題視されている鉛と比べて海に優しいという点も根周りをねらうジギングという釣りの性質上、見逃せない長所と言えるだろう。

アシストフックやスイベルの選び方

青物ジギングではアシストフックをフロントアイに付けるのが基本。アシストフックには1本バリのシングルと2本バリのツインの2種類がある。どちらがよいかは考え方次第だが、シングルは掛かりが少し悪いが掛かればバレにくいこと、ツインは掛かりやすいものの変な場所に掛かることもあってリリースには不向きというのがそれぞれの特徴である。

フックサイズはタックルのパワーバランスやジグの大きさと相談することになるため、一概には言い難いが、三輪さんの目安としては目の辺りにフックポイントがくるようにすることで、PE3号タックルなら3/0~5/0、フィネスな2号タックルなら1/0前後となるそうだ。

フィネスタックルの場合、ロッドが軟らかいためフックの軸の太さがフッキングに影響しやすい。3/0~5/0を使うと掛からないため要注意。アシストラインの部分は長いと絡みやすくなるため短めがいいそうだ。

ジグとフックを繋ぐスプリットリングやリーダーを結ぶソリッドリングは#5~7くらいが目安となるが、ジグの動きを妨げないためにもなるべく小さいものにしたほうがよいというのが三輪さんの考え。また、スイベルはジグによるイトヨレを防ぐためにも基本的には入れたいところだが、フィネスタックルの場合はジグの動き優先で使わないという。

取材場所の海吉はジギング製品豊富

今回の取材場所の海吉は、オフショア、ショアのビッグゲーム用品を中心に取り扱うプロショップ。今回紹介したネイチャーボーイズ製品はもちろん、各種ジグやハンドメイドプラグなども豊富に取り揃えている。他にもロッドやライン、フックの他、ウエア類まで幅広い品揃えとなっていて、スタッフ同行の釣行会も開催している。

※このページは『つり人 2025年8月号』を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)