タイラバはそのシンプルな釣り方から、慣れないと「本当にそれで釣れるの?」と疑問も湧くが、全国の海で効果は実証済み。オモリの後ろにヒラヒラと揺れ動くネクタイとハリが繋がり、その動きに興味を示したマダイが食いついてくる。今回はこのタイラバをまるごと徹底解説。タックル・仕掛け選びから、釣り方まで紹介する。

和製漁具が発展して生まれたタイラバ。「アワセをしない」「ただ巻くだけ」というシンプルな釣り方から、慣れないと「本当にそれで釣れるの?」と疑問も湧くが、全国の海で効果は実証済み。オモリの後ろにヒラヒラと揺れ動くネクタイとハリが繋がり、その動きに興味を示したマダイが食いついてくる。今回はこのタイラバをまるごと徹底解説。タックル・仕掛け選びから、釣り方まで紹介する。

まとめ◎編集部

タイラバに適した竿(ロッド)、リール、ライン

初めてマダイにチャレンジする人でも、充分に釣れる可能性があるタイラバ。人気の理由は、使用する道具と釣り方の両方がシンプルで、なおかつ実績も高いことだ。ヘッドとスカートとハリのシンプルな組み合わせで、誰でも釣魚の王様に挑める。

ロッド

タイラバでは、竿とリールはベイトタックルが基本だ。ルアーの着底を察知して即座に巻き上げる「タッチ&ゴー」が釣果を左右するため、クラッチ操作で瞬時に巻き上げへ移行できるベイトタックルが適している。

ロッドは専用品が理想だが、最初のうちは1.8~2m前後のライトゲーム用船竿でも問題ない。竿の調子(アクション)は、穂先が硬すぎず、しなやかに曲がり込む7:3~6:4調子のものが良いだろう。

近年は、積極的にアタリを掛けていく「掛け調子」のロッドも人気だが、魚に違和感なく食い込ませるオートマチックな「胴調子(乗せ調子)」のロッドが基本となる。

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=627&height=353&name=01_DSC06008%20(1)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

リールとライン

リールはカウンターが付いたものが使いやすい。ミチイトは水切れのよいPEの0.8号が標準なので、それを釣り場の水深の倍程度巻いておく。一般的には150~200mのラインがあれば充分楽しめる。

ミチイトの先にはリーダーを3mほど接続する。フロロカーボンの3~6号(釣れるマダイのサイズに合わせる。通常は3~4号で充分)をセットする。リーダーはタイラバを交換する時にカットするので、あまり短いと使いにくい。大ダイが掛かった時、最後の取り込みでミチイトとリーダーの接続部がガイドの中を行き来しないよう、長めに5m(ロッド2本分より長め)くらい取る人もいる。

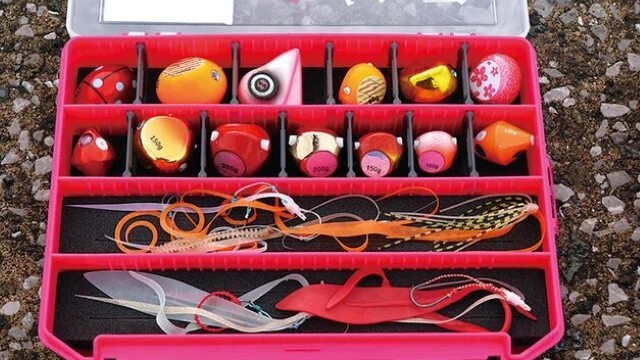

タイラバの概要・仕組み

タイラバは「ヘッド(穴の開いた遊動式のオモリ)」「フック(PEアシストラインなどで結んだ2本1組のものが標準)」「ネクタイやスカートと呼ばれるシリコンパーツ(海中でユラユラと動いてマダイを誘う)」が一体になった和製ルアーだ。最近はここに「ワーム」を加える人も多い。ワームはハリに刺して使ったり、ネクタイワームといって、ネクタイと同じように取り付けて使うものもある。

ヘッドの重さは船宿に確認するのが一番だが、「水深と同じ数値の重さ」が一応の目安となり、水深が60mなら60gくらいをまず試してみる。ただし、その前後の重さのものも必要だ。タイラバは底が取れないと釣りにならないが、かといって必要以上に重すぎると巻くのが大変だったり、魚が釣れにくい。「無理なく着底を感じられて」「巻いている間は重すぎない」もので釣りをしよう。ヘッドは60~250gくらいのものが市販されている。

なお、ヘッドには鉛製のものとタングステン製のものがある。タングステン製は同じ重さでもシルエットが小さくなり引き抵抗が減るので疲れない。また、底もより取りやすくなる。ただし鉛と比べると値段がかなり高いので、予算に応じて組み合わせて選ぶとよい。

タイラバの選び方

タイラバ選びは迷い始めるとキリがない。いろいろな考え方があるが、入門者であればずばり、重さが合っていればヘッドは何でもよいとまず割り切ってみる。これはタイラバのエキスパートの一人である、和歌山加太・釣り舟海竜の中井一誠さんも提唱している考え方だ。

タイラバでは最終的にハリ部分にマダイが食いつくことが大切だ。オモリが目立ったとして、その場合は強いアタリはあってもしっかりフッキングせずバレることがよくある。それならばヘッドはあまり迷わず、ひとまずベースカラーといわれる赤系やオレンジ系にしておけばよいだろう。

いろいろ交換してみるべきなのは、ヘッド以外の「ユニット」部分のほうだ。その中でも一番の核となるのは、ヒラヒラと揺れ動くネクタイということになる。スカートはネクタイの役割にプラスして、たとえば活性のより高いマダイに対し、よりボリュームのあるシルエットでアピールする役割がある。そのため、釣り人によってはスカートは使用せず、ヘッドとネクタイとフックだけの組み合わせを常用する人もいる。

ネクタイはストレート系とカーリー系がある

ネクタイには大きく分けて「ストレート系」と「カーリー系」がある。ストレート系は名前のとおりまっすぐ直線的なシルエットで、スカートの中でもナチュラルな波動でマダイにアピールする基本形とされる。一方のカーリー系は、くるっと巻いたようなシルエットで、流水抵抗をより受けることから、波動がやや派手になる。

まずはストレート系のネクタイで釣りをして、「アピール力をアップするほうがよいのでは?」と思ったら、カーリー系にチェンジしてようすをみるといった使い方をする。もちろん、初めからカーリー系のネクタイを試しても全く問題ないし、ストレート系とカーリー系のネクタイを合わせ使ってもよい。

ネクタイのカラー選択

そしてネクタイ(を含むユニット部分)については、積極的なカラーチェンジがアタリを増やすのに欠かせないと多くのタイラバ経験者が実感している。特に釣り場の水深が浅く(目安として50m以浅)、なおかつ潮が澄んで透明度が高い時は、その時にマダイがよく反応する色があるという点は多くの人の実感だ。

基本とされる色はいくつかあり、「赤」「オレンジ」「緑」「黒」などが代表格だ。このほかに「ケイムラ」や「グロー(夜光)」といった要素もある。色選びの一例は別表に記したので参考にしてほしい。なお、一見すると同じピンクでも、普通のピンクだと全くアタリがなかったのが、極薄のピンクにしたら釣れたという状況が実際に起きる。そうかと思えば、多くの人が繊細な厚みも色も薄いものを選んでいる状況で、一人だけシルエットのハッキリする濃い色やボリュームのあるネクタイにしたら当たるということもある。このあたりがタイラバのカラー選択の面白いところだ。

状況別のカラー選択のヒント

- 多くの人が基本色に挙げるのは「赤」「オレンジ」

- 潮が澄んでいる時は薄い色や半透明の色が効く

- 潮が濁っている時は濃い色がいい時と、逆に薄い色のほうがいい時がある

- 深場は黒が有効な場合がある。そのほかシルエットがはっきり出る赤や緑も

- 産卵期(乗っ込み期)はチャートが効く

- 暗い時、薄暗い時、雨の時はケイムラ系が効く。逆に晴天時は嫌がられる

- グロー系は朝夕のマヅメ時に効果がある

- その時マダイが食べているエサも意識する(エビ、イワシ、ゴカイなど)

トレーラとしてワームを付けるのも有効

そして近年、使用する人が増えているのがワームだ。もともとはハリにチョン掛けして使うタイプが発売され、ハリに取り付けることでフックが浮き上がりやすくなり、その効果でハリとネクタイが同調しやすくなる効果も得られるため愛用者が増えた。ハリとネクタイが同調すれば、タイラバを追ってきたマダイが食い付いた時、一発でフッキングする確率も高くなる。また、最近は「ネクタイワーム」と呼ばれる、ネクタイと同じようにユニットの中に取り付けるタイプのワームも各種発売されている。ネクタイワームは厚みがある分、ヒラヒラとした通常のネクタイにはない波動を生んで魚にアピールするものと位置付けられている。

まずは完成品(ヘッド、ネクタイ、ハリの組み合わせ)を入手し、オプションとしてチョン掛けタイプのワームも購入。思い立ったら使ってみるといった感じでこの釣りを始めてみるとよいだろう。

.jpg?width=640&height=360&name=nyumon_ph_04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

タイラバの釣り方の基本はタッチ&ゴー

タイラバの乗合船は、両舷に釣り人が入り主に垂直方向にねらうスタイルと、船の片舷にだけ釣り人が並んでドテラ流しの船からねらうスタイルの2つがある。釣れやすいのは横方向に広く探りやすいドテラ流しだが、東京湾の乗合船はバーチカルが基本になっているなど地域による。

.jpg?width=640&height=360&name=nyumon_ph_06-2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

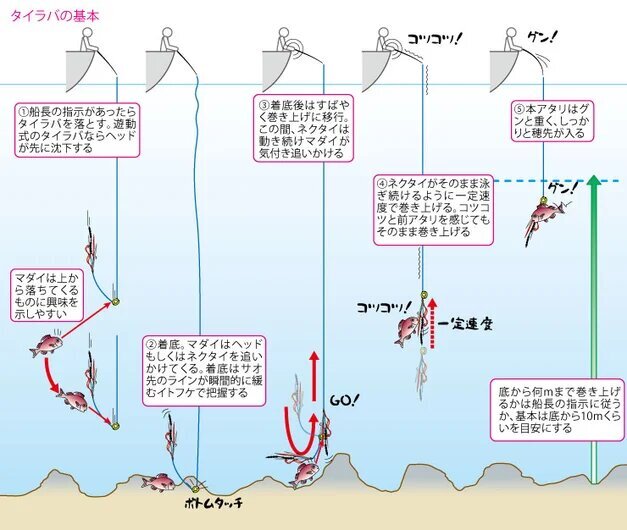

タイラバの釣り方は「底までタイラバを落とし、着底したらすぐにリールを巻き始めて、底から10mほどまでの間を一定速で巻き続ける」の繰り返し。マダイは基本的に底近くにいる魚なので、探るタナは底から10mが目安になる。

ただし、春の乗っ込み時期は中層に浮くこともあるので、その時は船長の指示にしたがい、底を取らずに直接指示ダナの間だけをねらう場合もある。

マダイは、上から落ちてくるタイラバに気付き、「なんだろう?エサか?」と興味を示しながら近寄って来る。その興味は、タイラバが沈んでいくフォールの段階から既に始まっているのだ。

やがて着底したタイラバが、生命感のある動きを失わないまま巻き上げに転じると、マダイは追尾を開始する。そして逃げる獲物への闘争本能が頂点に達した瞬間、我慢できずに、その頑丈な顎でガシリと喰らいついてくる。この一連の行動は、単なる想像ではない。実際の水中映像でも、繰り返し確認されている事実である。

等速で巻くことが重要

タイラバが「どうやら釣れるらしい」と話題になったころ、「着底からタイムラグゼロで巻き上げないと釣れない」「完全な等速巻きができないと釣れない」「アタリを感じた時に合わせてしまうと釣れない」といったことが言われた。「そんなに難しい釣りなのか?」「合わせたら本当に釣れないのか?」と多くの人が疑問に思ったが、これは今でも通用する基本が含まれている一方で、そこまで難しく考えずとも解消された部分もある。

「巻き続けること」や「等速巻き」が大切なのは、たとえば管理釣り場のトラウトルアーフィッシング(スプーンの釣り)をイメージすると分かりやすい。巻くのをやめてスプーン(タイラバ)から動きが失われると、追尾してきたトラウト(マダイ)は途端に興味を失って引き返す。その状態からスプーン(タイラバ)を動かし直しても、一度引き返した魚を反応させることはほぼできない。スプーンもタイラバも、動き続けることで「生命感のあるシルエット」を保っていて、完全に食うまでそれを途中で止めないことが肝心なのだ。

ネクタイを動かし続けることを意識

初期のタイラバは、ヘッド、ハリ、ネクタイが一体化した固定式だったので、「オモリの着底=その瞬間にすべての動きが止まる」という状態になりやすかった。しかし現在のタイラバは遊動式。着底とその後の巻き上げをある程度連動させられれば、マダイの興味を充分に維持できるようになってきた。

等速巻きにしても理由は同じであり、必要なのは「ネクタイがヒラヒラと動いている状態をキープする」ことだ。それには一定速度のリーリングが適しているということであり、速さ自体は多少ゆっくりめでも、多少速めでも、実はどちらでも問題ない。

迷ったら「1秒でハンドル1回転」くらいのリズムでまずやってみて、あとは自分の中で「それよりゆっくり(低速)」「1秒1回転(中速)」「それより速く(高速)」といった基準を作り、その日にアタリが出やすいスピードを探る。おすすめはタイラバを船べりで竿でスーッと引っ張って泳がせてみること。その時にヘッドの後ろのネクタイがヒラヒラとよく揺れる速さを確認したら、あとは海中でもタイラバがその動きをするようにイメージして一定速でリールを巻く。大切なのは何らかのイメージを持ちながら釣りを続けることだ。

それらを踏まえたうえでの投入から取り込みまでの一連の釣り方は、図を参照していただきたい。

アワセのコツと、マダイとのやり取り

アタリがあった時にびっくりアワセをせず、そのままのペースで巻き続けることは大切。初めは戸惑うかもしれないが、一尾釣れれば慣れるものなので、まずは集中力を保って釣りをしよう。

ヒットしたら、ドラグを利かせながらやり取りする。タイラバはリールを巻き続けたまま向こうアワセで乗るのを待つ釣りなので、最初のリールのドラグは無理なくラインが出る程度に緩めにしておく。やり取りの最中にラインがあまりに出ていつまでも巻けないようなら、少しずつ増し締めして調整しよう。ヒットしてから取り込むまでも、ポンピングなどはせず、竿の角度を一定に保って焦らず巻き続けるのがコツだ。

釣れない時も焦らない

マダイは“潮を釣れ”といわれるとおり、時合がはっきりしている魚だ。タイラバのシンプルな操作でなかなか釣れないと、つい自分の釣り方が悪いとばかり思ってしまいがちだが、この釣りは海の状況や魚の活性も大きく影響する。

一般に潮止まり前と潮の動き始めは、マダイの活性が急上昇しやすい。あらかじめ潮汐表を確認しておき、釣れない時も焦らず、一方で潮が動いていたり、マダイの活性が高まると期待できる時間帯は特に集中して釣りをする。こうしたメリハリを意識することも、タイラバの釣りでは釣果につながる。

また、周りが釣れているのに自分だけ釣れないときは、釣れてる人の巻きスピードや、ネクタイカラーも真似てみるといいだろう。シンプルで奥深いタイラバの世界に、ぜひ一歩足を踏み入れてみよう。

.jpg?width=640&height=360&name=nyumon_ph_08%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

\あわせて読みたい/ 【2025年】タイラバロッドおすすめランキング15選|選び方も解説

\あわせて読みたい/ タイラバおすすめ13選|仕掛け・結び方・釣り方も解説【初心者向け】

\あわせて読みたい/ タイラバリールおすすめ人気ランキング20選|選び方も解説

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)