広大なサーフは、混雑する堤防とは一線を画し、スレていない高活性なアオリイカが回遊する絶好のフィールドだ。「遠投タックルが必要なのでは?」というイメージが先行しがちだが、実は普段使っているエギングロッドで十分に勝負できる。本記事では、未開の可能性を秘めたサーフエギングの始め方から攻略法までをエキスパートが徹底解説。ポイントの選び方、タックルとエギの選択、そして釣果に繋がる具体的な釣り方まで紹介する。

広大なサーフは、混雑する堤防とは一線を画し、スレていない高活性なアオリイカが回遊する絶好のフィールドだ。「遠投タックルが必要なのでは?」というイメージが先行しがちだが、実は普段使っているエギングロッドで十分に勝負できる。

本記事では、未開の可能性を秘めたサーフエギングの始め方から攻略法までをエキスパートが徹底解説。ポイントの選び方、タックルとエギの選択、そして釣果に繋がる具体的な釣り方まで紹介する。

写真と文◎伊藤 巧

まとめ◎編集部

サーフエギングの時期とポイント

エギングのハイシーズンである秋や春、多くの堤防は釣りファンでごった返す。人気堤防では釣り座の確保すら難しく、隣のアングラーと肩を寄せ合うようにキャストする光景も珍しくない。

そんな混雑とは無縁なのが、広大なサーフ(砂浜)やゴロタ場でのエギングだ。近年は人気が高まりつつあるが、その広大なキャパシティゆえに、周囲を気にすることなく、自分のペースでラン&ガン(探り歩き)を楽しめるのが最大の魅力である。サーフのアオリイカは、堤防同様に秋も春も狙うことが可能だ。

ポイントは地形変化のある場所

ポイント選びの鍵は、イカが好む地形変化があるかどうか。藻場や沈み根といったストラクチャーが点在したり、沖からイカが回遊してきやすい急深な地形(カケアガリ)のサーフが狙い目となる。そのほかの目安としては、青物の回遊が見られる釣り場であれば高確率でねらうことができる。

時間帯はマズメ時か夜がおすすめ

狙うべき時間帯は、朝夕の「マズメ時」が鉄則だ。特に春の大型狙いでは、朝マズメに実績が集中する。

昼か夜かで言えば、夜の方が有望なことが多い。サーフでのアオリイカは、ベイトを浅瀬(シャロー)へ追い込んで捕食する習性があり、ベイト自体もマズメや夜間に接岸することが多いためだ。人的なプレッシャーが低いことも、要因と言える。

昼間でも、ベイトフィッシュの接岸が見られる状況ではチャンスがあるが、基本的にはマズメ時と夜間が狙い目になるだろう。

潮回りについては、潮が大きく動く大潮から中潮が良く、中でも潮位が上がっていく「上げ潮」のタイミングを狙うのが効果的だ。ただし、ポイントによっては沖の地形変化をピンポイントで狙える干潮周りの時間帯のほうが、釣果を得やすいこともある。

遠投に固執しないライトなタックルでOK

タックルは普段から堤防で使っているライトなセッティングで問題ない。確かにサーフエギングといえば遠投性が明暗を分けるとされており、以前は9フィートを超えるロングロッドとロケットチューンを施したエギの組み合わせが主流だった。扇状にキャストしながらサーフを探っていく場合、言わずもがな広い範囲を探るほどアオリイカに遭遇する確率も上がる。しかし、どうしてもロングロッドは自重があるので体力的な負担が大きくなり、疲れてくると集中力に欠けて繊細なアタリが見逃しがちになる。

そんな飛距離と感度を天秤にかけてきたサーフエギングだが、最近は操作性や感度を重視するアングラーが増えてきた。実のところサーフのアオリイカは遥か沖を目がけてフルキャストしなくても釣れる。なぜならベイトを意識したアオリイカは、シャローに追い詰めようと波打ち際まで差してくるからだ。

当然ながら岸際にベイトを追いかけてきたアオリイカは捕食のスイッチが入っているので、目の前にエギを通せば高確率で抱いてくる。

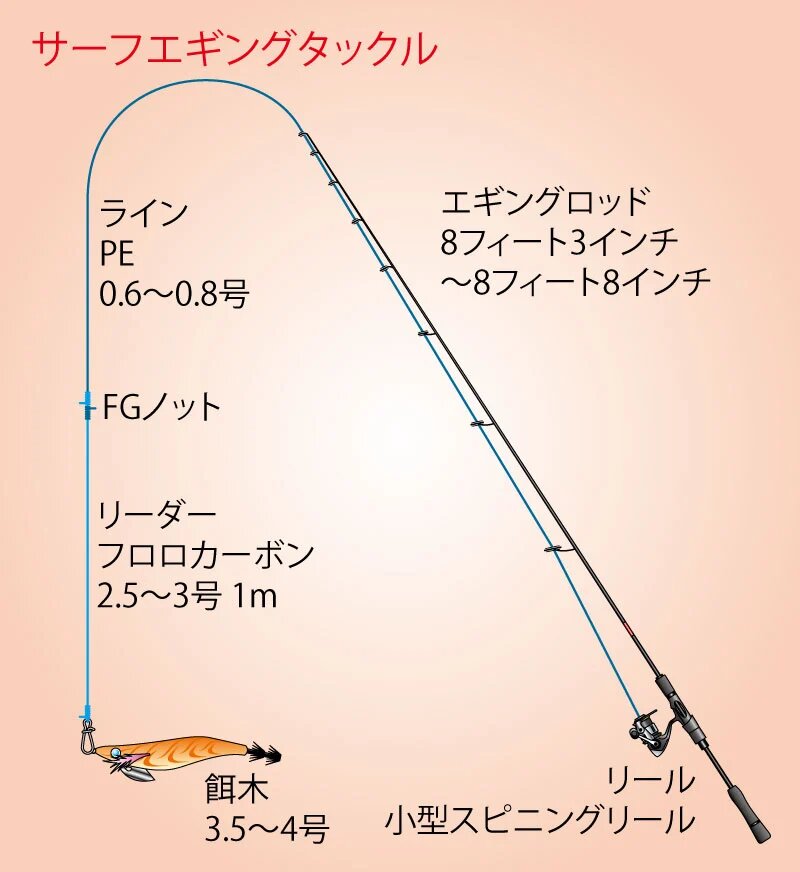

使用するロッドやエギ

ロッドは、8ft前半から後半の長さが基本。秋は3.5号、春は4号といったやや大きめのエギをしっかりとキャストできる、Mクラスなどのパワーのあるモデルが良い。その上で、海底の地形や藻の感触を明確に伝える、高感度なティップ(穂先)が搭載されていることが望ましい。

リールは、ロッドとのバランスが良い2500番クラスのスピニングリール。しゃくった後の糸ふけを素早く回収できるハイギアモデルを推奨する。

ラインは、視認性の高いマーキング付きのPEライン0.6〜0.8号が最適。リーダーは、PEラインの強度に合わせてフロロカーボン2.5〜3号を選択する。高比重なフロロカーボンリーダーを長くしすぎると、エギが底を擦りやすくなり根掛かりの原因となるため、長さは1m程度で十分だ。

エギは、堤防よりもワンサイズ大きめが基本で、秋は3.5号、春は4.0号が有効な場面も多い。理由は広大なサーフで効率よくアピールできることと、回遊してくるイカが良型であることが多いためだ。遠浅の地形を長く探れるシャロータイプや、軽い力で遠投できる重心移動システム搭載モデルが特に有効である。

サーフエギングの釣り方

釣り方はシンプルな中層の釣り。目の前に見えるブレイクでも釣れるので、軽く40~50mキャストして10秒ほどフォールさせ、スラックジャークなどを織り交ぜつつシャクリを入れてはテンションフォールの繰り返し。

サーフエギングのキモはブレイクで抱かせるイメージを持つこと。シャローのアオリイカは必ずブレイクに付いている。エギがボトムにコンタクトしたら次のシャクリからのフォールで乗ってくることが多いため、集中しよう。あまり粘るとブレイクの肩でラインが傷付くので、2セット誘って反応がなければピックアップして次のキャストに移る。

アタリの出方はさまざまだが、ラインを張らず緩めずのテンションでフォールさせているとラインが弾かれたり、ピンと張ったりするパターンが多い。底を取らない中層の釣りなので、不自然な重みや違和感はすべてアタリと考えて合わせていく。

なお、春に釣れるアオリイカは大型なので餌木に抱き着く力も強く、軽い力で合わせてもカンナに入らないことが多い。海面に浮かせたところで餌木を離して逃げられないよう、しっかりロッドのバットを使ってアワセを入れてガッチリ掛ける。

引き心地が重い離岸流を探す

サーフエギングでは、アオリイカの着き場が視覚的に分かりにくく、探れる範囲も広大だ。ポイントが絞り込みづらいと感じるかも知れないが、心配は無用。餌木をキャストしていくと時おり引き心地が重く感じる場所があるはず。そこには離岸流が生じている。離岸流に乗って沖に出ていくベイトをアオリイカが待ち伏せている可能性は高い。

ゴロタ場の場合

ゴロタ場は根掛かりが多いフィールドだが、比較的根が少ない場所では、ボトム(海底)を意識した攻め方が有効になる。

エギが着底してもすぐにしゃくり始めず、10秒ほど「ステイ(静止)」させる。あるいは、カニが岩の上を歩くように、ロッド操作で「コツコツ、ズルズル」と「ズル引き」するのも効果的だ。

フォール中にエギを追ってきたアオリイカは、これを「追い詰めた獲物」と認識するのか、特に大型の個体や、秋シーズン後半のスレたイカほど、このボトムでの喰わせのタイミングで抱いてくることが多い。

ランディングはショートタイプのギャフがあると便利

基本的にアオリイカは浜にズリ上げて取り込むが、自己記録を更新する大ものや腕一本にカンナが引っ掛かっているような場面で無理は禁物。ショートタイプのランディングギャフを携行していれば、数少ないチャンスを棒に振ることもない。

\あわせて読みたい/ エギングロッドおすすめ16選|初心者から上級者まで!コスパ最強はどれ?【2025年】

a-1.jpg)

\あわせて読みたい/ 【秋エギング攻略】なぜ、アオリイカが釣れないのか?釣果アップのために見直すべき「基本」

\あわせて読みたい/ 【エギング】カラー選びの“正解”とは?エキスパートに学ぶ、釣果を左右する色の選び方

※この記事は月刊『つり人』2020年6月号に掲載したものを情報更新・再編集しています

.jpg)

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-15-2026-08-16-19-0125-AM.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)