猛暑続きの夏が終わって空が高くなった。春に生まれたアオリイカが釣り物になるまで成長し、数釣りが楽しめるベストシーズンが到来。今秋からエギングを始めたい人に向け、タックルの選び方から釣り方の基本まで、エキスパートの木原涼さんに分かりやすく解説してもらった。

猛暑続きの夏が終わって空が高くなった。春に生まれたアオリイカが釣り物になるまで成長し、数釣りが楽しめるベストシーズンが到来。今秋からエギングを始めたい人に向け、タックルの選び方から釣り方の基本まで、エキスパートの木原涼さんに分かりやすく解説してもらった。

まとめ◎伊藤巧

解説◎木原涼

木原涼(きはら・りょう)プロフィール:1994生まれ、福岡県在住。株式会社ヤマリア国内営業部九州営業所勤務。趣味はエギングとドライブ。

目次

エギングのシーズン

エギングとは、エギ(餌木)と呼ばれる和製ルアーを使ってイカ類をねらう日本で生まれたルアーフィッシングです。メインターゲットのアオリイカを筆頭にコウイカやヤリイカなど、さまざまなイカを釣ることができます。スピニングタックルに数個のエギがあれば始められる手軽さが魅力で、漁港や小磯といった身近なフィールドで楽しめることから、幅広い層から支持を集めています。

そんな人気のエギングのハイシーズンは春と秋の2回。とりわけ秋は、夏に生まれた新子のアオリイカが釣り物になるまで成長し、昼夜を問わず積極的にエサを追いかけるので、ビギナーでも高確率で釣果を手にできます。つまり、最も釣りやすい今こそエギングに入門する最高のタイミングなわけです。

アオリイカは春から夏にかけて浅場に姿を見せ、ホンダワラなどの海藻類やアマモなどの海草に卵を産み付けます。藻場がないエリアでは漁港内の係留ロープにも産卵します。なお、全国的に水温が上昇し、ほぼ周年産卵が行なわれている海域もあります。水温に左右されますが20~30日で孵化したアオリイカは、魚に捕食されないよう障害物周りでエビや小魚を食べながら過ごし、驚異的な速度で成長していきます。

なお、水温差がある沖縄と北海道では産卵期に大きなズレが生じます。沖縄では早ければ2月から産卵が始まります。対して北海道の函館などでは6月から7月にかけて産卵が行なわれているようです。九州や和歌山など周年産卵が見られる地域もあり、冬に親指サイズの小イカがエギについてきたり、夏に1kg級がヒットすることも珍しくありません。

そして、お盆明けより南方から秋アオリが開幕。入門の好期である秋イカ序盤の9月と10月は、食欲旺盛な新子アオリの警戒心が薄く、漁港周りに群れで浮いている光景をよく目にします。近くにエギを通せば、奪い合うように我先に飛びついてきます。この時期はエギをサオ下まで追いかけてくることも頻繁にあるので熱くさせられます。流れ藻に身を寄せる個体が対馬暖流に沿って北上するケースも多く、以前は新潟県が北限でしたが、今では北海道の小樽でも9月から釣れるようになりました。

そして、11月に入って水温が低下していくころには500mlのペットボトルサイズぐらいには成長。徐々にポイントが深くなり、釣れる時間帯も夜が中心になります。秋から冬にかけては夜に大きく潮が動くこともその要因でしょう。このころよりイカの警戒心が高まってくるので場所選びが大切になってきます。深場に隣接するフィールドがねらいめです。日中はエギを追いかけてきても抱き切らないケースが増えてくるので、ナイトゲームをおすすめします。

岸沿いの水温が16度を下回ると深場に移動します。活動限界とされる12度を下回ると死滅するといわれていますが、東北や北海道でも春に産卵が確認されているので、まだ詳細な行動パターンは解明されていません。そして春を迎えるころには立派に親として成熟し、浅い藻場で数回に分けて産卵すると、その短い生涯を終えます。

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg?width=1280&height=720&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=05r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

秋に使うエギについて知ろう

最初は漁具だった無骨なエギも、今では洗練されたルアーです。現行モデルの多くはヘッドが細身になって、より軽い力で左右にダートしたり跳ね上がるようデザインされています。ボディーの素材には硬質発泡ウレタンやABS樹脂、桐などが用いられています。

大きさは号で表記されており、新子を釣る秋は、2.5号と3号の使用頻度が高くなります。ちなみに小さなエギには小さいイカしか抱いてこないわけではなく、大型もヒットします。なお、秋のイカは好奇心旺盛なので、カラカラとラトル音がするエギも有効です。激しいラトル音で広範囲に存在をアピールすると、近くにいる活性の高い新子アオリが寄ってきます。

エギは一般的なルアーと違い、下地ボディーと上布の組み合わせで見栄えが大きく変化します。イカをしっかり抱かせるためには上布が重要で、エギを抱いている時間も長くなります。下地ボディーはエギのベースとなるカラーやシルエットに影響します。

アオリイカはフォールでエギを抱く

挙動が安定しないとイカが嫌うので、どのエギにも胸ビレの位置に羽根が付いています。この羽根がエギの姿勢や動きを安定させたり沈下速度を調整する役割を果たしています。また、フォール姿勢を安定させるフィンを設けているエギもあります。

ちなみにエギを抱いてくるタイミングは、ダートやジャンプからのフォールです。安定した姿勢でフォールするエギであることが極めて重要です。跳ね上げたりダートさせたところからエギが暴れることなくスムーズにフォールに移行すると、たまらず抱いてきます。羽根が片側抜けていたり布が破れているなどバランスが崩れたエギは、アクションからのフォールが不自然になりがちです。

フォールに関しては沈下速度も大切です。秋に使用頻度の高い2.5号と3号のエギは、1m沈むのに3~6秒といったところ。イカの活性が高ければある程度沈下速度が速くても追いかけて抱いてきますが、抱き切れないときには沈下速度がスローなエギに交換すると、じっくり見せられるので抱いてくる確率が高まります。

秋のアオリイカはエギを選り好みしにくい

ショップに出向くと、陳列棚に所狭しとエギが並んでいます。今どきのエギは1本で1000円を超えるので、いきなり何個も買い揃えるのは大変です。秋は基本的に新子アオリの活性が高く、春の親アオリのようにエギを選り好みしないので、最低でも3本あれば一日楽しむことができます。

実際に3本を選ぶならば、2.5号を2本と3号を1本買うことをおすすめします。いずれも視認性抜群のピンクやオレンジ系のカラーを選んでください。定番中の定番カラーですが、他のカラーに比べてエギの位置や動きを把握しやすいので有利にゲームを展開できます。ちなみに3号はラトル入り、2.5号はノーマルがおすすめです。ヤマシタならばラトルが入った「エギ王SEARCH」の3号、ダートさせやすい「エギ王LIVE」と安定した沈下姿勢が特徴の「エギ王K」の2.5号を各1本を選びます。

%20(2).jpg?width=1280&height=720&name=07r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(2).jpg)

エギのローテが秋攻略の決め手

釣りの組み立てとしては、最初にアピール力の高い3号のエギ王SEARCHを結んで手早く釣り場をチェック。高活性のイカを拾っていきます。ひと通り探ったところで2.5号のエギ王LIVEに交換。3号のエギ王SEARCHに興味は示したものの抱いてこなかったイカがいたエリアを中心に探ります。アクションが異なりますしサイズも落ちているので、何かしらの反応が得られるはずです。抱かせ切れないときはスレたイカに強いエギ王Kに交換し、安定したフォールで誘って抱かせます。これで釣れなければポイントに見切りをつけて場所を移動します。

この釣り方の注意点は、最初から3号を遠投しないことです。遠投して沖で掛けると、手前のポイントをイカ墨で荒らしてしまいます。最初に手前をチェックしてから沖に目を向けましょう。また、エギの後方についてきたイカに惑わされて粘る人が多いようですが、なかなか抱いてこない個体に固執するより、新しい場所をチェックしたほうが釣果に結びつく確率は高くなります。

もう少し予算に余裕がある場合は、スローに沈むシャロータイプとナチュラルカラーをそれぞれ3号で追加してください。遠投できてスローに沈む3号を加えることで、より釣りに幅を持たせることができます。ちなみに先に挙げたエギすべてにシャローモデルがあります。そしてナチュラルカラーはホロ系のアジやイワシがおすすめです。エギ王LIVEのチラツキイワシやチラツキアジがこれにあたります。

なお、エギは専用のケースに入れて持ち運びましょう。5本程度なら「エギ王エギストッカー」のSサイズがマッチします。私は秋イカねらいで出掛けるときは、エギを10本ほどしか持っていかないことが大半です。エギを選ばず素直に反応してくれますし、次々と移動しながらテンポよく広く探っていったほうが釣果に結びつくからです。10本ほどのエギをストッカーに入れて、ショルダータイプの小さなポーチ「エギ王エギングバッグPS」に予備リーダーとスナップ、ハサミ(ラインカッター)と一緒にまとめています。

ちなみに春は海況によってアタリの出方に偏りが生じやすいので、秋とは逆にタックルバッグごとたくさんのエギを持っていくことが多いです。

%20(1).jpg?width=960&height=720&name=13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

秋エギングに最適なタックル

タックルの性能は年々向上しています。ロッドは軽量化が進んでおり、今どきのモデルは安い価格帯でも高感度です。

秋はコロッケ~トンカツサイズを釣るので、ロッドにパワーを持たせると、合わせたときに身切れしかねません。エギも小さくて軽めなので、ライト~ミディアムライトパワーのスピニングロッドが快適です。

最近は軽くて張りがあるショートロッドが好まれる傾向のようですが、最初の1本はオーソドックスに8フィート3インチがおすすめです。私はインターラインとアウトガイドを1セットずつ使っています。どちらもミディアムライトパワーで、アウトガイドはソリッドティップ仕様です。しなやかなソリッドティップを使うようになって身切れは大幅に減りました。ロッドが軽量なので、スピニングリールもできる限りコンパクトで軽量なモデルを使いたいところです。ただし、シャクリがリールに大きな負担をかけるので、ギアの丈夫なモデルを選びましょう。

%20(1).jpg?width=960&height=720&name=16%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

PEラインは根掛かりの回収率が高い0.8号

PEラインも以前より強度が増してより細い号数が使えるようになりました。周知のとおりPEラインは低伸度ゆえに感度が抜群で、あらゆる釣りに用いられています。エギをキビキビ操作するエギングでも欠かせません。細いほどトラブルを軽減できますが、根掛かりした際のエギの回収率を考えて0.8号をおすすめします。今どきのPEラインは強度もあるので、0.8号ならエギが根掛かってもゆっくり引っ張ればカンナが伸びて外れる可能性が高まります。

ラインのカラーは視認性を重視しましょう。私は5m間隔でマーカーが入っているグリーン系を愛用しています。マーカーがあるとラインに出る小さなアタリを察知しやすくなります。なお、最近のエギはよく飛ぶので、高切れなどのトラブルを考慮してラインは150m巻きが安心です。

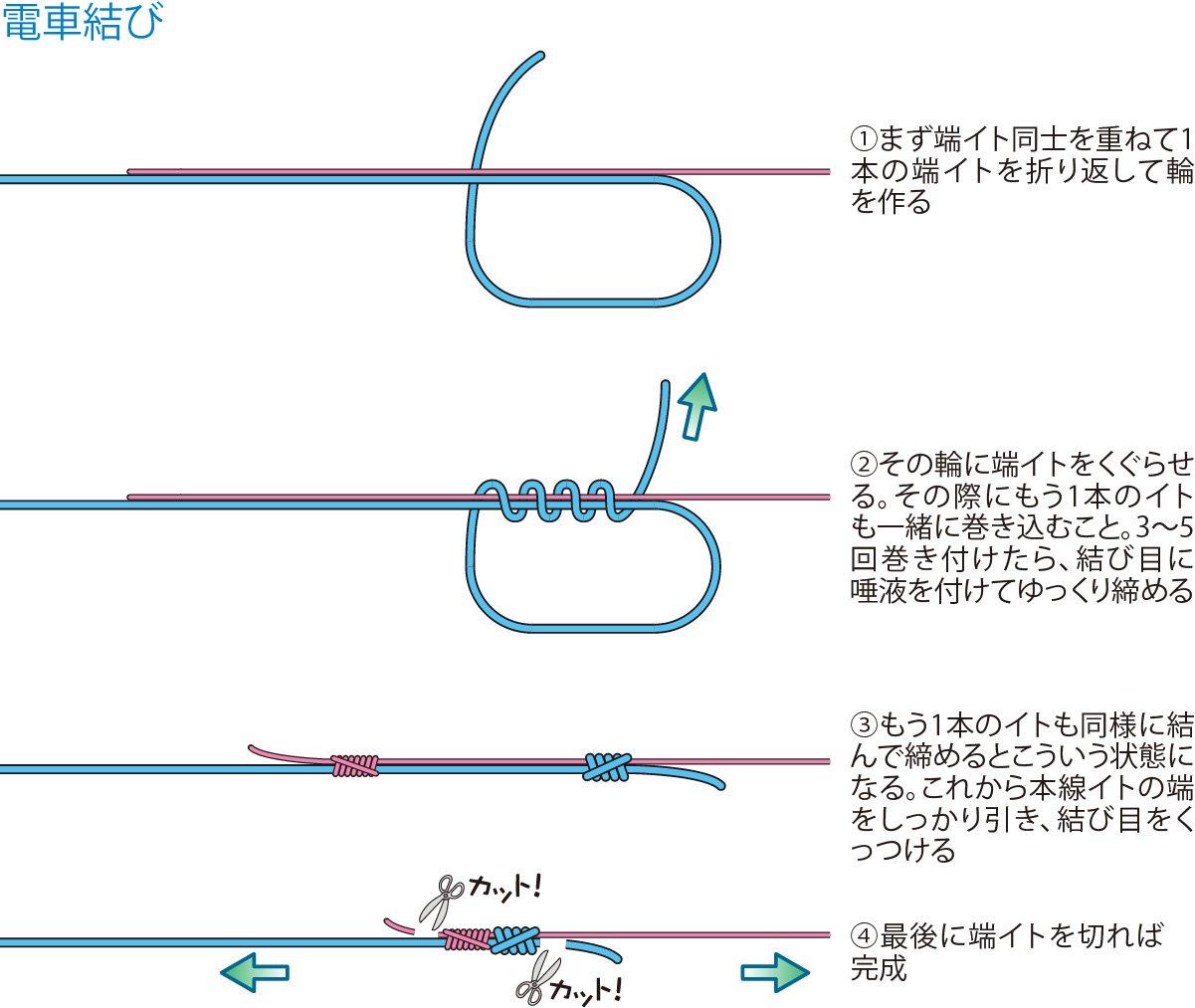

リーダーの結束は電車結びで大丈夫

なお、PEラインは耐摩耗性に劣るので岩や海草などに擦れて傷が入ると簡単に切れてしまいます。アオリイカは障害物周りについているので、擦れに強くて感度に優れるフロロカーボンをリーダーに使うことでトラブルを回避します。

ここでエギングの敷居を上げているのがPEラインとリーダーの結束です。PEラインの結節強度がナイロンやフロロと比べて著しく低いので、摩擦を利用して極力強度を落とさない複雑なノットが数多く存在します。ただし、結びが正確でないと強度を発揮してくれません。多くのビギナーが苦手とするところなので、ヤマシタのエギング教室では電車結びを推奨しています。強度面では複雑なノットに劣りますが、簡単でそれなりに強く、慣れるまでは現場で重宝します。PE側を7、8回リーダーに回して締め込んでください。PEの端イトを編み込むと、さらに安心です。最近では手早く結べて強度もあるSCノットが注目を浴びています。

なお、ガイドに結び目が干渉するとライントラブルの原因になるので、私はリーダーを70~80cmと短めにして結束部がトップガイドから出るようにキャストします。これでしっかり振り抜けば飛距離を損ないませんし、ライントラブルも大幅に軽減できます。

釣り方はイカを刺激するシャクリ&フォールが基本

簡単に釣り方の手順を解説しましょう。

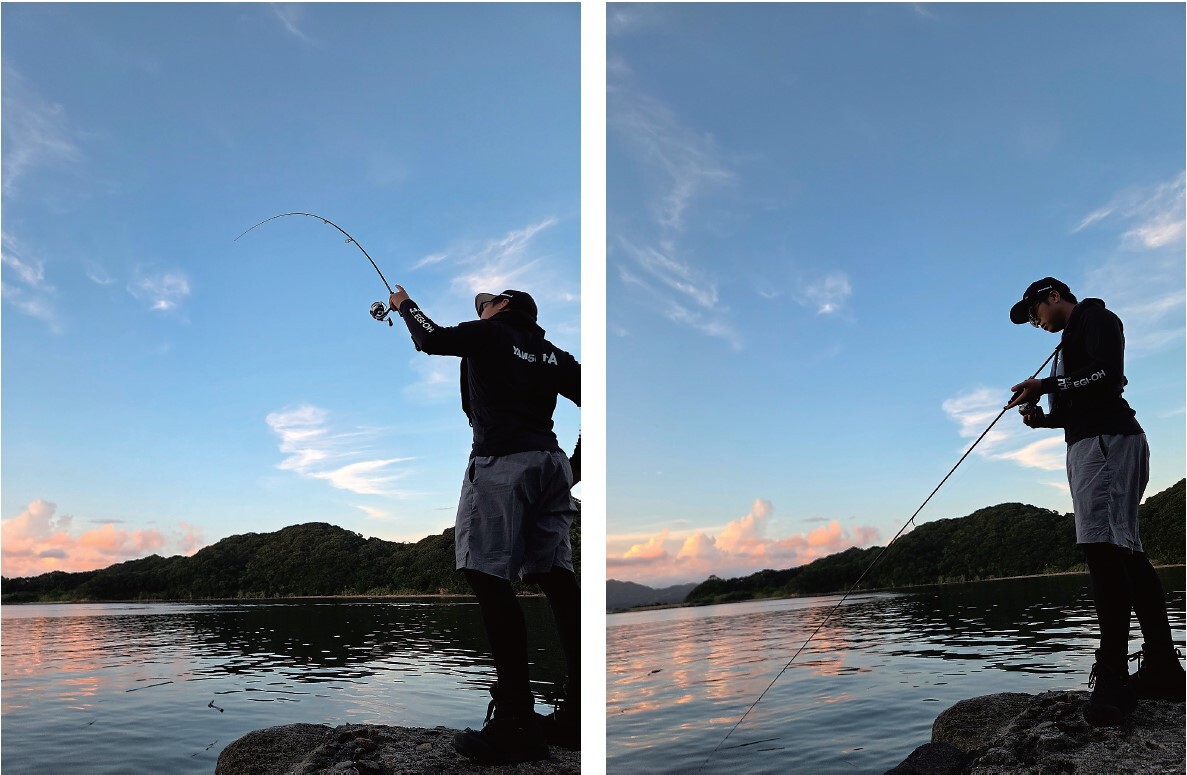

エギングのキャスト

キャストは一般的なオーバーヘッドキャストです。先に挙げたように結び目がトップガイドから出るようにタラシをとってキャストの体勢を整えます。ビギナーの方に意識してほしいのは腕の動作。構えてエギが落ち着いたところでエギの重みを感じながら右手を前に突き出し、同時に左手を胸元に引き寄せてロッドを大きく曲げます。その反発力を利用してキャストします。リリースポイントは11時ぐらい。キャストが決まると、きれいな軌道を描きながらエギが飛んでいきます。力を入れ過ぎたりリリースが遅れたりすると、エギが回転して飛距離が落ちてしまいます。

シャクリ方のコツ

エギが着水したらベールを戻して余分なラインを巻き取り、エギからロッドまで張ったところで再びベールを起こして底まで沈めます。エギが着底する瞬間は、PEラインのマーカーの動きを見て判断します。着底するとラインの引き込みが止まってテンションが抜けるので、ベールを戻して余分なラインを巻き取ってシャクリに入ります。

最初はエギまで距離があるので、エギをしっかり浮かせる意味も含めてリーリングしながらロッドを8時から11時の角度で5回ほど大きくシャクります。そしてロッドを8時に戻しながらベールを起こし、再びフリーで底まで沈めます。日中は底でしか釣れないこともあるので、しっかり確実に底を取りましょう。手前に探ってくると徐々にラインが立ってきますから、シャクリの回数を減らしていきます。

慣れるまではフリーフォールがおすすめ

フォールにはいろいろなスタイルがありますが、フォール中の姿勢が最もアオリイカを刺激するので、ビギナーの方には釣りに慣れるまでフリーフォールをおすすめします。

フォール中に止まったり引き込んでいくなど、ラインの動きに変化が出たらアタリです。夜ならゆっくり穂先にイカの重みが乗ってきます。すかさずアワセを入れますが、仮にアタリに気付かなくても次のシャクリがアワセになるので問題はありません。

手前まで探ってきたら、いったん水面近くまでエギを巻き上げて後方にアオリイカがついてきていないか確認しましょう。そして姿が見えなくても、もう一度フリーで底までエギを落とします。意外とフォール中や着底と同時に抱いてきます。これでアタリが出なければピックアップして、キャストするポイントをズラして同じ動作を繰り返します。

アオリイカがついてきた場合は、すぐにベールを起こしてフリーフォールさせます。そのままエギを追いかけていってくれれば高確率でフォール中に抱いてきます。抱かないときは水面近くまでエギを跳ね上げ、再びフォールさせます。大きく上下するエギにイカも徐々に興奮して、最終的に抱いてくるはずです。

アオリイカがエギを抱いたら、テンションを抜かないようゆっくり一定の速度で巻き上げ、サオ下まで寄せたところでタイミングを見計らって抜き上げます。

左)アオリイカが掛かると、小さくてもイカ特有のトルク感あふれる締め込みが味わえる。引きを楽しみながらテンションを抜かないようゆっくり寄せればよい

エギングにあると便利な道具

エギングにあると重宝する小物が、イカ締め具とカンナの曲がりを修正する治具。優れた食味のアオリイカだけに、釣ったらすぐ締めてフリーザーパックに入れ、クーラーにしまいましょう。カンナは根掛かりなどで開くことが多いので、こまめに治具で曲がりを修正します。ヤマシタでは両方の機能を持たせた「エギ王イカ絞め」があります。ライントラブルを解くニードルも用意しておきましょう。

装備品として疎かにされがちなのがランディングツール。秋だからアオリイカが小さいと考えるのは早計です。確かに夏に生まれた新子は小さいのでランディングは基本的に抜き上げですが、冒頭でも解説したように秋でも1kgを超える良型がヒットすることがあります。秋が深まれば新子も充分に育っているので、ライトなタックルで無理に抜き上げようとせず、ネットかギャフを使って取り込みましょう。長さは5mもあれば足りると思います。小磯では持ち運びに便利な小継ぎのショートタイプがよく、私は「エギ王ランディングギャフ」を使っています。

そして昼夜を問わず堤防で必ず装着してほしいのが自動膨張式のライフジャケット。肩掛けと腰巻きのどちらでも構いません。そして滑り止め性能に優れたシューズ。堤防ならラジアルかフェルト底が快適で安心です。また、小磯はフジツボなどに擦れて破れる可能性があるので自動膨張式は避け、浮力材の入ったゲームベストを着用し、汎用性に優れたフェルトスパイクシューズを履いてください。頭を守るキャップも忘れずに。

最後に楽しく一日を過ごすためにも釣り場のルールは順守しましょう。また、マナーやモラルも大事です。先行者がいる場合は、必ずひと声をかけてから入りましょう。人によって距離感は違います。また地元の方の迷惑になる行為は慎みましょう。自分がされたら不快に感じることはやらないように気を配り、秋のエギングを楽しんでください。

-1.jpg?width=1280&height=720&name=14r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=20r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

※このページは『つり人 11月号』掲載の記事を再編集したものです

%20(2)-1.jpg)

a-1.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-15-2026-08-16-19-0125-AM.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)