秋のエギング、あなたの「なぜ?」に回答!「イカはどこにいる?」「エギの色の法則は?」「ダートのコツは?」など、誰もが抱く10の疑問にプロがQ&A形式で徹底解説。これを読めば、秋イカ攻略の悩みはスッキリ解決!

秋のエギング、あなたの「なぜ?」に回答!「イカはどこにいる?」「エギの色の法則は?」「ダートのコツは?」など、誰もが抱く10の疑問にプロがQ&A形式で徹底解説。これを読めば、秋イカ攻略の悩みはスッキリ解決!

まとめ◎池内修次

池内修次プロフィール:毎日がイカ曜日なDUEL &YO-ZURI プロスタッフ。常に笑顔を絶やさず、仲間と楽しく釣ることが信条のスマイルエギンガー。京都府出身、今年から千葉県在住。

目次

Q1.シーズン初期、秋イカを釣るならどんな地形や水深がねらいめ?

A.コロッケサイズは港内、手のひらサイズは外海をチェック。

いよいよ待ちに待った秋イカの季節の到来。今年からエギングを始める人も、今年こそエギングでいい思いをしたい方も多いと思います。

地域にもよりますが、水温の温かいエリアのアオリイカは既に手のひらサイズ(胴長15cm前後)まで成長しているのに対して、水温の低いエリアではまだコロッケサイズ(胴長10cm前後)が多く成長の差を感じます。それでも9月下旬になれば、早生まれのアオリイカは500gを超えキロクラスにまで成長している個体もいます。

なぜそのような話をしたかと言いますと、アオリイカは成長と共に生息域を次々と変えていくからです。産まれてすぐの時は水面近くまで浮上して切れた海藻やゴミなどと一緒に漂って敵から身を守りながら近くに来たプランクトンや小型の魚などを捕食して成長していきます。少し大きくなってきてコロッケサイズになってくると、漁港内の奥の外敵があまり入ってこないところで捕食行動を取り成長します。徐々に成長し手のひらサイズにまで成長してくると、水深10m近いエリアの外海に出ていき徐々に大きめの魚やエビなどを捕食します。

ただし、まだまだ大きく成長するためには外敵から身を守りながら捕食をしないといけませんので、外海であっても沈んだ磯や入り組んだワンドなどの身を隠せるエリアがすぐ近くにあることが条件になってきます。

そして、アオリイカの成長の早い遅いという個体差は、エサの捕食の上手下手でも変わってきます。同じタイミングで生まれたアオリイカでも、1ヵ月後の大きさや生息エリアは変わってきます。小さめの個体なら、水深は浅めのワンドエリアや漁港内にいますが、大きめの個体は外海の潮通しのよい小魚の多くいるエリアの水深10mくらいあるエリアにいます。つまり、どこをねらうべきかはイカの成長ぐあいによって変わるということです。

ここ最近は温暖化により水温が全体的に高いために、成長は早い傾向にあります。また、産卵と孵化も春から初夏に限らず、地域によっては周年行なわれているように思いますが、それでも9月下旬に楽しめる秋イカのパターンは健在です。そこそこ成長した個体をねらうなら、水深も10mくらいのカケアガリがあるような地形や外敵から身を隠せる沈み根が点在するエリアを好みますので、そのようなエリアをチェックしてみてください。

.jpg?width=1280&height=720&name=A1-01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

Q2.10月、11月、12月でイカのポジションはどう変わる?

A.概ね水温と連動して徐々に深場に移動します。

成長とともに徐々にポジションが変わっていくことは前項でも解説しました。今度は具体的に10月、11月、12月の3ヵ月のお話にはなりますが、そもそもアオリイカの寿命は最長でも400日とされていますので、そのうちの約100日となると人生の4分の1となりますから、とてつもなく成長もしますしポジションも変わっていきます。

夏から秋になり冬になっていけば外気温も下がっていきますから水温にも徐々に影響していきます。一雨ごとに季節の変化を感じるように、海の中も一雨ごとに秋になり冬に向かっていきます。

この3ヵ月は、水温が上昇するのではなく下がる一方ですのでアオリイカも生息域を変えていかないと死滅してしまいます。アオリイカは海水温が11℃を下回ると死んでしまうと言われていますので、海水温の安定しているエリアや深場に移行していきます。

段階的に説明すれば、10月ではまだ水温も高い状態ですので比較的に浅いエリアにもアオリイカは多く生息していますし、深場エリアにも型のよいアオリイカは移動しています。11月になってきますと秋雨や朝晩の冷え込みにより水温も下降していき、アオリイカのポジションも水深10〜30mくらいまで沈んでいきます。それまで手軽に楽しめたオカッパリのエギングでは届きにくい沖の深場に多くの群れが移動してしまうため、ちょうどこの時期になると「ティップラン」というボートからの釣りが面白くなってきます。

12月に入ってきますと、本格的に水温が下がってきますのでオカッパリでエギングとなると遠投した先の水深が15mあるような急深の磯場などに限られてきますが、夜間のみ捕食で接岸することもあります。

ちなみにこの時期は、夜に冷やされた水温が朝まで回復せずに低いままであることが多いため、この時期くらいから朝マヅメよりも夕マヅメのほうが水温が太陽によって暖められることから夕マヅメのほうが浅場や近場で釣れるようになります。

できれば水温計を常に持ち歩き、釣りをする前に水温チェックをして、なるべく温かいエリアで釣りをすることをおすすめします。

-1.jpg?width=1280&height=720&name=A2-01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

Q3.全国的に見て秋イカが有望なエリアはどこですか?また、地域によって秋イカシーズンのピークや終了のタイミングは違いますか?

A.おすすめは日本海側。でも早めの強制終了も

私が思う秋イカが有望なエリアは……ズバリ「日本海エリア」です。秋の数釣りが本当に楽しめるエリアだと思います。秋イカが成長するための条件である、身を隠せる場所が多いことと、太平洋側より水温が低いことにより、タチウオ、サワラ、イルカといった外敵そのものも太平洋側より少ないように思え、秋イカの個体数も多く感じます。

日本海側は、「北海道」、「北陸・東北」、「関西・中部」、「九州北部・中国」の4エリアに区分できます。北海道の日本海側ではピークが9月末で、終了が10月中のため秋イカシーズンが一番短くなります。もともと水温が低い北海道にはアオリイカは生息していませんでしたが、最近では毎年秋にエギングで賑わうようになりました。

東北・北陸も水温の低下が早く、釣りのピークは10月中旬頃で、11月に入ると徐々に岸からの釣りは終了に近づきます。単純に深場に落ちるというよりも、群れ自体が南下していく傾向にあります。

その点、関西・中部は10月がピークなのは変わりませんが、沖の深場には群れが溜まりやすく比較的に長く秋イカを楽しめます。とはいえ日本海は12月になると北風が強くなるため釣りができる日が少なくなり、自然と終了に向かっていきます。

九州北部・中国もピークは10月と関西エリアとほぼ同じですが、さらに水温が高いことから12月の北風が強くなるまでは普通にエギングを楽しめます。

太平洋側では北風が吹いても水温にはあまり影響はなく、今年からは黒潮の大蛇行も終わり本来の海に戻った感じはします。ほぼ一年中エギングができる関西きっての人気エリアの和歌山エリアでは、秋イカのピークは9月中頃から10月になりますが、それ以降も型ねらいで訪れるエギンガーが多く見られます。

温暖な九州の鹿児島、長崎、宮崎などでは水温が高いため、水温が16℃くらいあれば産卵行動を起こすアオリイカは周年産卵行動をしている状態になっています。ただし、日本海側に比べると産卵時期がバラける分、秋イカに集約されにくく爆発力に欠けるところはあるものの、もともとの個体数も多いことから11月くらいまで数釣りが楽しめます。黒潮の影響を受ける四国も太平洋側は九州と同じような感じですが、瀬戸内側では水温の低下も早いことから10~11月がピークとなりそれ以降は型ねらいになります。

.jpg?width=1280&height=720&name=A3%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

Q4.エギングに適したメインラインやリーダーを教えてください

A.シーズン通してラインシステムは変えないのがコツ

私は一年を通じてエギングのラインシステムはPEが0.6号、リーダーがフロロカーボン2.5号を1ヒロ半と決めています。

なぜ一年を通じて変えることをしないかと言うと、そのセットでエギがおよそ何秒で何mほど沈んでいるかを感覚で覚えているからなんです。仮に、PEラインを0.6号から0.8号に変更しただけでフォールスピードは遅くなり1秒で何mくらい沈んでいるかが微妙にわからなくなります。

PEラインで気になるのは、8本編みか、4本編みかといった点だと思いますが、エギングの場合、基本的にガイドの抜けや通りもよく使いやすいのは8本編みで、個人的には「Tx8エギング」の0.6号を愛用し、風が強くどうしてもラインが抵抗になる時のみ「スーパーエックスワイヤー8エギング」の0.5号に変更しています。9本編みの「モンスターゲーム9エギング」もまっすぐに伸びた芯の存在により、耐久性、耐摩耗性、感度、操作性がさらに向上し、見やすい黄色のラインに1m毎に黒のマーカーが入りアタリが取りやすくなっていますので気になる方はぜひ使ってみてください。

また、リーダーを短くしている方をよく見受けますが、アオリイカはとても目がいいためエギの先にあるPEラインを確認でき、警戒されることで釣果に差が出てしまいますので、最低でも1ヒロ(約1.5m)は取るようにしましょう。私は「エギングリーダー」の2.5号を1ヒロ半(約2.25m)取っています。エギは沈ませる釣り方ですのでリーダーも比重があって伸びの少ないフロロカーボンがおすすめ。稀に、沈み根が多いエリアや牡蠣が多くある磯場でエギングをするときはリーダーのみ少し太い3号にします。

Q5.エギにはたくさんの種類がありますが、秋におすすめはどんなタイプですか?

A.秋はダート系が効く。スレてきたら非ダート系の出番。

世の中には本当にたくさんのタイプのエギがあります。仲間や友達から薦められたエギを使っているという方も少なくないでしょう。しかし、薦められたエギが本当に自分に合っているエギかと言うとそうとも限りません。

エギのひとつひとつに個性があり特徴があり、どのエギが一番釣れるということではなく、季節やシチュエーション、アングラーの技量によっても、マッチするエギは違ってきます。

たとえば、水平移動しながらダートをするタイプの「LQダーター」(DUEL)や、上昇軌道で幅は狭めのクイックダートでフォールを重要視したタイプの「アオリーQ」(YOZURI)、ダートは目的とせずフォールの微波動でナチュラルに誘うタイプの「イージーQキャスト喰わせ」(DUEL)などなど、さまざまなタイプがあります。

秋イカは食欲と好奇心が旺盛で、とにかく動きの激しい物に興味を示しますので、ダートを得意とするタイプが秋にはうってつけのエギと言えるでしょう。その中でも私のおすすめするのは通称「パタパタ」と呼ばれる「イージーQキャスト」シリーズでおなじみのパタパタフットの釣れる波動を継承しながら、本数を少なくすることでダート性能と飛距離をアップさせた「ダートマスター」(DUEL)です。

ちなみに、気を付けたいのがアオリイカの墨。アオリイカが吐く墨は仲間への警戒信号で、墨が海中に漂っていると徐々に釣れなくなっていきます。これが「スレる」という現象です。スレだしたアオリイカは釣れないのかというとそうではありません。今まで興味を示していたエギを警戒してしまっただけなので、そこからはダートをメインとしたエギではなく、非ダート系のエギ、たとえば「イージーQキャスト喰わせ」に変更すると再び釣れだすことが多いです。

このエギは、パタパタフットが抵抗になるためにダートはしませんが、フォール中に足がパタパタと動き、生きたエビの足の動きを演出。この微波動がスレたアオリイカに特に有効なんです。

非ダート系のエギは横へのアクションを意識しないで、手首だけで軽くロッドを上にシャクってその後のフォールで抱かせます。いちいち着底させる必要はなく中層を漂わせるイメージでOKです。

また、このエギは、夜の浅い場所やサーフエリアで面白い釣り方があり、とにかくフルキャストしたら少しだけ沈めてリールのハンドルを1秒に1回転させ、シャクらずにただ巻くだけの通称「投げて巻くだけ釣法」もおすすめです。投げて、ただ巻くだけなので向こうアワセで釣れますが、テンションが抜けるとバレやすく、強いアワセも御法度ですが、とてもよく釣れるのでお試しください。

いずれもエギのサイズは3号を中心にサイズがいいときやポイントが遠いときは3.5号。この2サイズで問題ありませんが、小型が多い初期は2.5号もあれば万全です。

.jpg?width=1200&height=900&name=A5-03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

Q6.エギを上手にダートさせるコツを教えてください。

A.ロッドは強く握らずスナップを充分に利かせます

まず、使うエギがダート系であることが前提です。「LQダーター」「イージーQダートマスター」などはネーミングからダート系ということが分かりますが、そうでないもの(たとえばアオリーQは元祖ダート系でも名前からはどちらか分からない)もありますので、まず非ダート系ではないエギを使ってください。

上手にダートさせるコツは、手首の可動域を充分取れるようにすることです。エギングロッドを持つと、落とさないように「ギュッ!」と強く握ってしまいがちですが、ロッドを落とさない程度に軽く握り、できるかぎり手首は「ぶらぶら」と動くようにして持ちます。

その状態で、軽く上方向にロッドを持ち上げるイメージで弾きます。それを、リールのハンドルを一回転回すのと同時に行ないます。ロッドを右手で持っていれば右手を上方向に弾くと同時にハンドルを持っている左手は下方向に回す動作を行ないます。これが「ワンピッチショートジャーク」で、秋イカの基本動作となりますので覚えておきたいシャクリになります。動作は小さくても手首はしっかり返っていますのでロッドの可動域もかなり広くなります。

ロッドは真上にシャクってもエギは横っ飛びしますが、斜め上に構えても横方向に構えても構いません。シャクったときにリールのドラグが「ジッ」と少し逆回転する程度に緩く締め込んでおきましょう。

.jpg?width=1280&height=720&name=A6-01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

Q7.朝夕マヅメ、日中、夜で釣り方およびアタリの取り方は違いますか?

A.夜は手感度、マヅメと日中はライン変化を注視

時間帯で釣り方が大きく変わることはありません。キャストして中層くらいまでエギを沈めたら大きく数回シャクリを入れ、数秒後にまた同じことを繰り返し、エギの連続ダートとスローフォールの組み合わせでアオリイカをねらっていきます。

違いがあるとすれば、夜は日中に比べて青物などの外敵からのプレッシャーが少ないため水面近くまで浮いていることが多く、あまりエギを沈めなくても釣れることが多いためエギをボトムまで落としません。

アタリの取り方は、朝夕のマヅメと日中はサイトフィッシングやラインの変化でもアタリを取れますが、夜は街灯のあるところ以外はラインや近づいてきたアオリイカを確認することが難しく、どうしてもロッドから伝わる手感度でアタリを取ります。夜のコツはロッド先端から出ているラインを張り過ぎず弛みを取るようにするとアタリが分かりやすくなります。弛みを取りすぎるとエギが動いてしまって違和感を与えますので、弛みだけを少し取る感じで充分です。秋イカは活性が高いのでエギを襲ったあとにエギを持っていこうとバックします。このときにロッドを通じて持っていかれる感じが手もとに伝わりますので、足切れしない程度の力加減でしっかり合わせましょう。

日中はエギそのものを偏光グラス越しに見ながらも、海面付近に浮いているラインも見ていましょう。海面のラインがゆっくり引き込まれていればエギがフォールしている最中ですが、ラインが途中で止まる、あるいは弾かれるように「ツンッ!」となれば、それはアオリイカがエギを抱いた、あるいは触腕でエギを触ったシグナルですので、聞きアワセではなくしっかりとロッドを立ててカンナを身に刺すようにアワセを入れます。

.jpg?width=1280&height=720&name=A7-02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

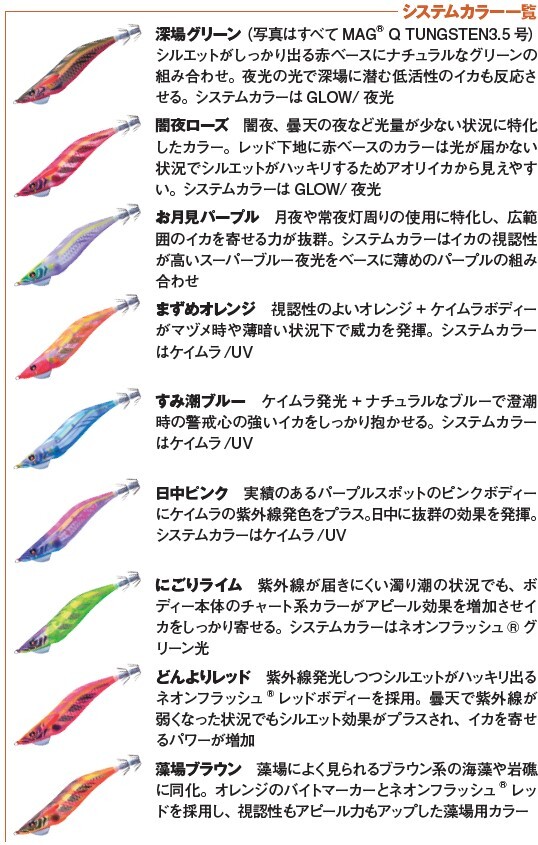

Q8.朝夕マヅメ、日中、夜、月の有無、潮色などの条件に合うカラーの法則があれば教えてください。

A.まずはシステムカラーで色のマッチングを覚えましょう。

エギのカラーを選択する際、皆さんに一番に優先してほしいのが「潮色」です。ボディーのベースカラーをメインに考え、その後に布のカラーを選択しています。

まずは潮色は、「澄んでいるか?」「濁っているか?」で大別します。澄んでいるならカラーの選択は「ボディーベースがクリアかブルー夜光、ケイムラ系、布がブルーかピンク」になりますし、濁っているならカラーの選択は「ボディーベースが夜光、布色がオレンジ」になります。

次に優先するのは「晴れているのか?」「曇っているのか?」「雨が降っているのか?」という天候になります。朝夕マヅメや日中に晴れていて潮色が澄んでいるときは太陽からの紫外線が降り注いでいますので、エギを効率よくアピールさせることができるベースカラーがケイムラになります。布のカラーはブルーやピンクがアオリイカをスレさせないとされるカラーで有効となります。

朝夕マヅメや日中で潮色が濁っていれば、アピールの強い夜光のベースカラーを使用します。たとえるなら、透明のガラスと磨りガラスの裏から懐中電灯を照らすと、透明のガラスでは一点を明るく照らしますが、磨りガラスでは全体に薄っすらと大きな明かりになります。その原理で、濁っているときは夜光ベースのエギで明るいカラーであるオレンジの布が相性がよく釣れるカラーとなります。

では、夜ではどうでしょう。夜光は夜に光ると書きますから皆さんは夜に使うと思っている方がほとんどだと思います。ところが実際には、夜に夜光系を使うタイミングは潮色での判断時のみで、むしろよく使うベースカラーはケイムラです。ただし潮色が濁っていれば夜光やブルー夜光ベースを使います。

夜は月のあるなしでも大きく変わってきます。月明かりは太陽からの月の反射によるものなので紫外線が多く降り注いでいますし、常夜灯でも紫外線は放射されていますのでこのようなときはケイムラベースを使うことを推薦します。

では月のない新月ではどうでしょう。実は、新月であってもケイムラベースを使うことはありますが、布のカラーが変わってきます。満月などの月明かりがあるときは紫やピンクの布がいいのに対して、新月では赤や黒などシルエットがしっかり出る色での釣果が出ています。

ちなみにケンサキ、スルメ、ヤリイカの夜の船釣りはアピール重視のため、夜光やブルー夜光のメタルやドロッパーをギンギンに光らせて釣りますが、アオリイカは視力がすこぶるよく不自然な明かりを警戒しますので、夜光エギであっても絶対にライトで光らせないでください。アオリイカを警戒させてしまうだけです。

エギの色は確実に釣果に影響しますが、実際はもっと複雑です。同じ晴れでも「日中なのか?」「夜で満月なのか?」「夜に新月なのか?」で違いますし、同じく「日中に曇っているのか?」「夜の満月、新月で曇っているのか?」といった諸条件ごとに使うベースカラーも布の色も変わってきますので、自分なりの法則を見つけることもこの釣りならではの楽しみですし、デュエルでは状況ごとにマッチする「システムカラー」があるので、まずは素直にそれを使ってみるのが間違いありません。

Q9.現時点の状況から2025〜2026年シーズンはどうなると予想しますか?

A.プラス要素も多いので期待しています。

全国的に見れば、一概にいいとも悪いとも言えない状況だと思います。全国的に水温が高すぎることが影響するためです。高水温は決して悪いことばかりではありませんが、産卵場になる藻場を消滅させてしまう可能性があり、産卵がうまくいってもアオリイカの天敵である青物など回遊魚の活性が上がってしまい、ふ化したアオリイカがたくさん食べられて全体の個体数が少なることも考えられます。

また、春が悪かったから秋も悪いとか、春がよかったから秋もいいという単純な構図ではなく、春と秋が決して比例しないのも自然界の面白いところ。ただし、一般的に産卵からふ化して成長する6~8月の3ヵ月に大きな台風が直撃しなかったことはアオリイカの成長にとってはプラスに思えます。

たとえ当たり年になったとしても、できる限りで結構ですので必要以上には持ち帰らず、リリースできる個体は優しく速やかなリリースを心掛けて頂きたいと思います。

.jpg?width=1280&height=720&name=A9-02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

Q10.最後に、これだけはマスターすべきエギングのコツがあれば教えてください。

A.他のエギでは釣りにならない強風時のお助けエギがあります。

Q5でも書きましたが、ビギナーの方にはダート系のエギと非ダート系のエギの使い分けをマスターしていただきたいです。それだけでこれまでの釣果の倍は釣れる可能性があります。ダート系のエギは秋に欠かせませんが、これにスレてしまってもまだ釣れるアオリイカがいることを教えてくれるのが非ダート系のエギなんです。

パタパタフットを備えたエギは強くシャクる必要がありません。極端な話、キャスト後はロッドを大きく下から上に持ち上げ、弛んだラインを巻き取るだけでも充分釣れます。このエギはフォール中の足の「パタパタ」動作で勝手に誘いますので、そこを重要視してあげれば釣果につながります。

さらにもうひとつ有効なアドバイスを。フリーフォールさせると真下にフォールするパタパタエギの特性を利用する方法で、軽めのシャクリを繰り返してもアタリはあるのになかなか乗らないときに使う裏技です。

数回シャクったのち、ロッドを少し速めに横へスライドさせてからロッドを止め、ラインが張ってきたら今度は少しロッドを送り込んでフリーフォールさせます。海中でのエギはピョンピョンと動いたのち、横にスライドする動きでアオリイカを引き寄せ、その後、真っ逆さまにフォールしていくことで逃げると思わせ、咄嗟にエギを抱かせるリアクション釣法。この方法でエギを抱かせたときは「してやったり!」と思います。

あと、強風時に試してもらいたいエギが「エビQ」(YO-ZURI)です。ダート系、非ダート系のどちらでもラインにかかる風の抵抗でエギが流されてしまって釣りにならないときも、エビQならボディ下部にあるラバースカートが潮を掴むためエギが流されにくく、その場に止まってくれてイカにアピールしてくれます。

本当にビックリするほど風に強いエギですので、困ったときのお助けエギとしてボックスに忍ばせておくことをおすすめします!

.jpeg?width=1280&height=720&name=A10-01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpg?width=960&height=720&name=A10-02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

※このページは『つり人 11月号』掲載の記事を再編集したものです

.jpg)

a-1.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

%20(2).jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)