マハゼは、子どもから大人まで気軽に、また奥深く楽しむことのできる釣魚である。夏には浅場でのデキハゼ釣り、秋から冬にかけて深場をねらう落ちハゼ釣り、春から初夏には穴釣りによるヒネハゼねらいと季節ごとの釣り方が工夫されてきた。しかし近年釣り場環境の変化等の影響で大幅な資源量の減少が懸念されている。そんな東京湾のマハゼに着目して最新の調査結果を解析すると、季節ごとのマハゼ釣りの状況が変わってきていることが見えてきた。

マハゼは、子どもから大人まで気軽に、また奥深く楽しむことのできる釣魚である。夏には浅場でのデキハゼ釣り、秋から冬にかけて深場をねらう落ちハゼ釣り、春から初夏には穴釣りによるヒネハゼねらいと季節ごとの釣り方が工夫されてきた。しかし近年釣り場環境の変化等の影響で大幅な資源量の減少が懸念されている。そんな東京湾のマハゼに着目して最新の調査結果を解析すると、季節ごとのマハゼ釣りの状況が変わってきていることが見えてきた。

解説◎古川恵太(海辺つくり研究会)

古川恵太プロフィール:国土技術政策総合研究所、海洋政策研究所などを経て、2019年より海辺つくり研究会理事長。2008年より江戸前ハゼ復活プロジェクトを立ち上げ、東京湾のハゼ釣り復活の道を探っている。

マハゼの生態と成長サイクル

マハゼ釣りは産卵行動とそれに続く生活史に深く関係がある。マハゼは海と川を行き来する回遊魚であり、冬に深場(水深6~8m程度)の泥交じりの海底に巣穴を掘り、一つがいで1~2万粒の卵を巣穴の中に産み付ける。2000年くらいまで行なわれていた東京都の調査では、羽田沖(多摩川河口)や三枚洲(荒川・旧江戸川河口)、三番瀬などで多くの産卵孔が観察されており、産卵の最盛期は3月中旬から下旬であった。

卵は産卵から約1ヵ月でふ化し、1~2cm程度の稚魚となる。この稚魚は河川や運河など海水と淡水が混じり合う汽水域を遡上し、河岸の浅瀬や潮溜まりなどに集まる。しばらくはプランクトンが主食であるが、成長するにつれゴカイなどの底生動物を食すようになる。そうして初夏から夏にかけて6cm程度に成長した夏ハゼは、水深50cm~2m程度の河口・運河の浅瀬に集まる。この時期1ヵ月に1.5cmくらいの速度で成長し、昼夜の区別なく食いがよいことが特徴である。

やがて初秋から冬にかけて成熟し、産卵するために深場へ移動する。投げ釣りや船釣りで13cmを超えるマハゼがねらえるようになるものの、エサへの活性は全体として低く、小さなアタリを聞く繊細な釣りが要求される時期である。産卵を終えると一生を終えるようで、産卵を経験した形跡を持つ大型個体は確認されていない。

以上がマハゼの1年間の生活史であるが、中にはこれを外れて産卵に参加しない群がある。翌年まで生き残ることでヒネハゼと呼ばれるようになり、春先に11cm、初夏に13cm、秋には16cmを超える大型の群が形成される。1950年代の調査結果では、釣れるマハゼの半数がヒネハゼであり、全長で20cm超のマハゼも珍しくなかった。

マハゼの棲み処調査で見えてきた近年の変化

こうした汽水域を行き来するマハゼの生活史に着目し、東京湾の環境変化を示す指標とすべく2008年にマハゼの調査『江戸前ハゼ復活プロジェクト』が開始された。

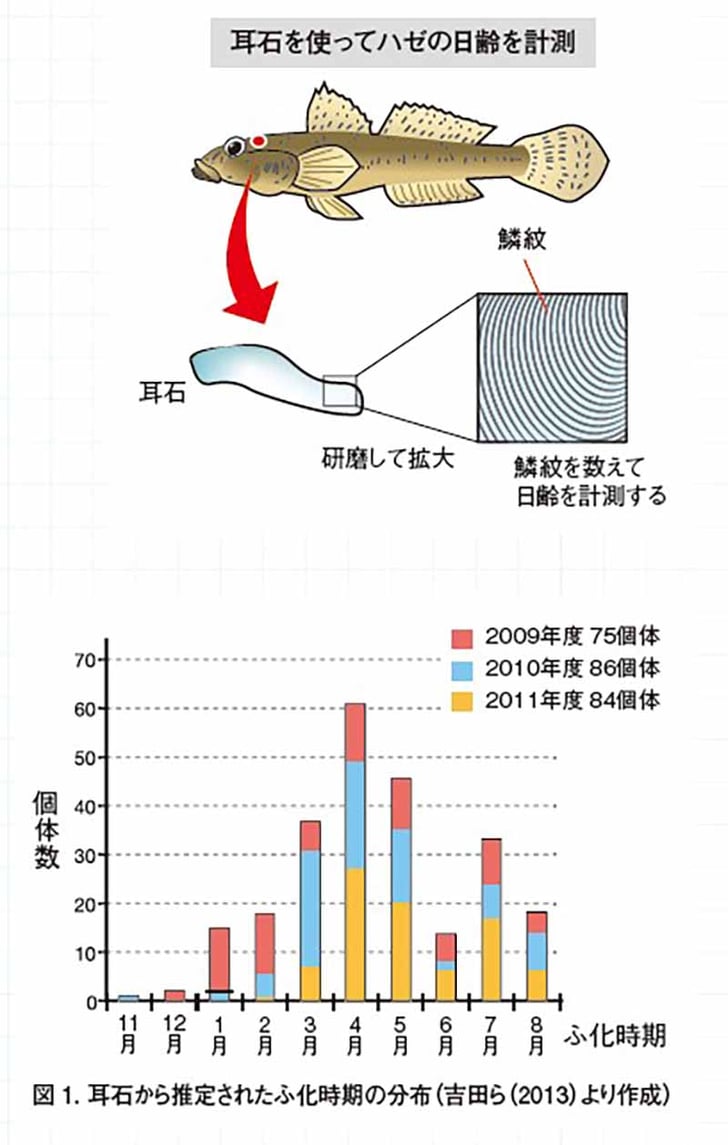

調査を開始してまず驚いたのはヒネハゼが見つからないことだった。調査ではふ化から何日経過しているのかを把握するために耳石(内耳で日々成長する炭酸カルシウムの結晶)を取り出して確認した。耳石には木でいうところの年輪のように、1日ごとに輪紋が刻まれる。輪紋を数えることで日齢がわかるのだ。耳石を取り出して日齢を確認する調査では、2009年から2011年の6~9月に採取された245尾のマハゼのうち、最も長寿の個体でふ化後300日(17cm)、多くはふ化後150~200日(8~12cm)であった。

その結果から逆算してふ化日を確認すると、前年の11月から当年の8月がふ化時期となっていた。つまり採取された個体はすべて1年以内に生まれたデキハゼで2年を超えて成長したヒネハゼがいなかったのである。ふ化のピークは、4月(春生まれ)の他、7月(初夏生まれ)にも現われていた。(図1)

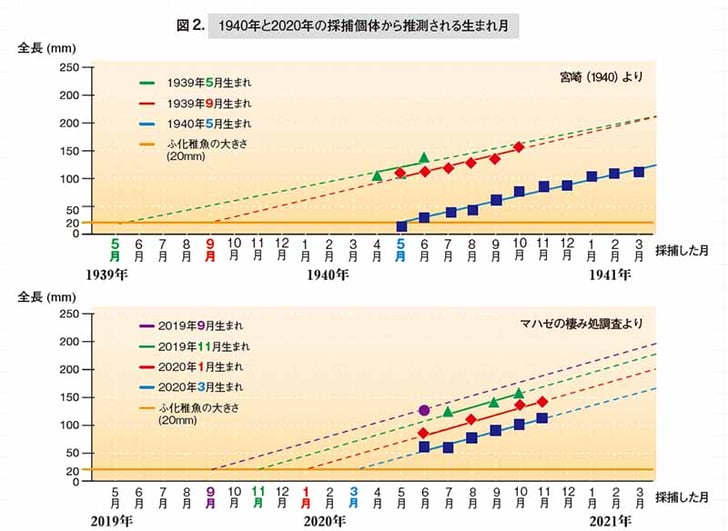

最近のヒネハゼは初夏生まれが年を越したものだと考えられる。1950年代のヒネハゼは前年の4月生まれであったと勘案すると、今より型が大きく2年目の秋・冬には20cmを越えるサイズになっていたことも納得できる。

ふ化日を推定することで同じ場所で生まれた群の移動が追跡できる。例えば京浜運河の南端の夏ハゼは東京港側を抜けて羽田空港に向けて南下していく群と、海老取川を通って多摩川河口に向かう群に分かれていた。

より多くの全長データを収集することが研究を進めるために必要となり、2012年からは市民参加型調査として『マハゼの棲み処調査』が開始された。2020年度までの調査で、延べ3000人(450地点:重複あり)の釣り人から、2万尾のマハゼの全長データの提供を受けた。

調査結果を1940年の宮崎先生の調査結果と合わせて整理してみると、春のふ化群、初夏のふ化群だけでなく、前年の11~12月ごろのふ化群があることが見えてきた。(図2)

ポイントによっても成長に大きな差がある

また、地点ごとには、

(1):7~9月の間に全長が毎月1~2cm程度大きくなる地点(三番瀬、京浜運河、鶴見川など)

(2):あまり全長が変わらずいつも同じようなサイズが釣れる地点(盤洲・木更津市、江戸川放水路、小名木川など)

(1)の地点は海側の底層に貧酸素水塊が広がり、汽水域が蓋をされているようにマハゼが閉じ込められている厳しい環境である。実は東京港の内港である運河域の多くがこのパターンに該当し、こうした場所での産卵や稚魚の成長機構の解明と再生方策の検討が急務となっている。

(2)の地点は、従来のマハゼの生活史が保たれており、毎月新しい群が入ってくるとともに、大きくなった群が次の生息地に移動して出て行っているため見かけの大きさが変化しない場となっている。こうした場所をきちんと保全することがマハゼの資源量を増やしていくために必要である。

(3)の地点はその年の春から初夏生まれが夏に見られるパターンが主であったが、最近は秋冬にデキハゼのような5~6cmのマハゼが見られる地点が増えてきている。このマハゼは前年の9~11月にふ化した群であり、夏の高水温や貧酸素を避けて成長できる新たな群として期待が持てる。

ハゼ釣りの楽しみ方が変わる?

このように冬生まれ群を主体とする夏ハゼ、秋の落ちハゼという今までのマハゼ釣りのカレンダーが変わりつつある。今年の江戸川放水路では、6月の時点で5cmの当年春生まれ、8cmの当年冬生まれ(本来のデキハゼ)の他、12cmの昨年秋生まれの3群が混ざっていた。

デキハゼよりも小さいマハゼをいかに釣るか? 突然混ざる大型ハゼにも対処できる仕掛けとは? さらには、貧酸素水塊や夏の高水温から逃れた元気なマハゼはどこにいるのか? などなど疑問は尽きない。地形や水質・底質、エサ環境などの組み合わせをパズルのように解き、マハゼが産卵・成長できる環境を保全して今後も楽しくマハゼを釣り、季節の味を楽しんでいきたいものである。

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)