河川での釣りを楽しむ際には、ぜひ内水面漁協の役割も知っておきたい。水辺の生態系を守る担い手としての漁協はいま存続の危機にある─。

河川での釣りを楽しむ際には、ぜひ内水面漁協の役割も知っておきたい。水辺の生態系を守る担い手としての漁協はいま存続の危機にある─。

写真と文◎編集部

内水面漁協の存在意義

アユ釣りや渓流釣りといった淡水の釣りを楽しむうえで知っておきたい存在がある。それぞれの河川や湖沼を管轄している内水面漁業協同組合(漁協)だ。

内水面とは河川や湖沼など淡水のフィールドのことで、海の漁業とは性格が異なる。天然のヤマメやアユ、ウナギをみれば分かるように、狭い河川で無秩序に魚類を取り続けていれば、あっという間にその川の魚は絶滅してしまう。

そんな内水面で漁協は漁業および遊漁の管理を担う存在として、長年にわたり地域に密着した活動を続けてきた。とくに第五種共同漁業権制度のもと都道府県知事から免許を受けた魚種に対して、資源の漁獲を排他的に行なうことができる代わりにその魚種の増殖義務を担ってきた。

部外者である釣り人は遊漁料を支払ってその魚種を釣らせてもらう代わりに、放流に代表される増殖行為にその収入を充ててもらうという立場だ。

この漁協に対して釣り人はさまざまな意見をお持ちのことだろう。安くはない遊漁料を支払って釣りをしても期待した釣果がないことだって多いし、最近も遊漁料の収益が適切に増殖に使われず行政から指導されたニュースがあったのも記憶に新しい。

しかし重要なのは、漁場資源の乱獲を防ぎつつ主体的に淡水魚の資源を守る存在だということだ。今、日本経済は急速に衰退の一途をたどっている。地方はとりわけ顕著だ。環境保全のための公的予算が減らされるのは確定していると言っていい。人的リソースの枯渇と公共予算の削減によって、水辺の環境はなるべく手間をかけずに水害を防げる方向で整備されるだろう。

雨水をなるべく早く海へと排水するために河道は直線的に護岸を整備。増水時に流されて下流の被害を拡大する河川敷の樹木は伐採。アユがつきそうなデカい石は工事の邪魔だからついでに取り除く。こういった残念な工事が行なわれようとしたときに、漁業権という強力な権利を盾にNOを言える主体は漁協だけなのだ。

内水面漁協が抱える課題

しかし近年、多くの内水面漁協が存続の危機に直面している。主な原因は遊漁料収入の減少と、担い手の不足である。とりわけアユ釣りは主な収益源のひとつだが、その参加人口は年々減少の一途をたどっている。アユの遊漁券を購入する釣り人のメインは友釣りの愛好者だ。愛好者の年齢層は高く、加齢によって引退する人が増える一方、必要な装備類一式が高額になりがちなこと、川に立ち込むという身体的負担の大きさから新規参入のハードルが高い。

また放流、環境整備、密漁(無券での釣り)の監視を担う人的リソースの不足も深刻だ。たとえば岐阜県郡上市の長良川を管轄する郡上漁協は、有名なアユ釣り競技会も盛んに開催されるほど人気河川であり、ブランドアユ「郡上鮎」の市場価値も高く、他に例を見ないほど良好な運営がなされている漁協である。しかし、その郡上漁協でさえ高齢化による漁業者の廃業で毎年200~250人が減少しているという(令和7年の組合員数は4448人)。

実は郡上漁協のように積極的に漁業に従事する組合員がいる内水面漁協は少数派で、その川とともに育ってきた地元の人が兼業あるいは個人消費用に魚を捕りつつ、遊漁者のために手弁当でなんとか続けている、というケースが大多数なのだ。

放流に代表される漁場の整備にしても年々必要な作業は増えている。冷水病やミズワタクチビルケイソウのまん延予防の啓蒙や、食害が著しいカワウ対策を含め、専門的な資源管理、継続的なモニタリング、設備投資など、人的・財政的リソースが不可欠である。しかし、組合員数の減少に伴い、漁協の組織運営自体が厳しくなっており、管理体制の維持が困難になりつつある。

それに拍車をかけているのが、漁協の社会的な認知度と理解の低さである。「川や湖を独占している団体」「既得権益に固執している」といった批判的な見解も一部に根強く、漁協の機能や公益性が社会に充分理解されていないのが現状だろう。加えて、遊漁券の購入先や漁協ごとのルールの違いなども複雑で、初心者ならずとも分かりにくい現状がある。

こういった状況に置かれているなかで、漁協の制度存続のため新たな釣り客の発掘と組合員の確保が重大な課題となっている。

「ミニシンポジウム内水面漁協が今すぐにできること」

2025年6月8日、東京海洋大学品川キャンパスにて、漁業経済学会第72回大会の開催に合わせ「ミニシンポジウム内水面漁協が今すぐにできること」が催された。本シンポジウムは、水産庁の櫻井政和さんを企画・司会・コーディネーターに迎え、内水面漁協が現在直面している課題と、それに対する現場での実践的対応策について、全国の先進事例をもとに多角的に議論された。ちなみに櫻井さんは水産庁が遊漁者との調整窓口として設置した「釣人専門官」の初代を務めた人物だ。

会場では5名の登壇者による現状の整理と取り組みについての報告と、それをベースにした総合討論という構成で議論が展開された。ここからは各登壇者の提言をダイジェストで紹介しよう。

中村智幸さん/水産研究・教育機構「内水面漁協の特性と現下の状況」

中村さんは、日本の内水面漁協がもつ構造的特徴を整理し、課題とその根本原因を分析した。改めて強調されたのは、「漁協の95%が漁業ではなく遊漁の管理団体である」という指摘である。

日本の内水面で設定されている第五種共同漁業権をもつ漁協は、水面の資源管理を地域の主体として担っている。欧米のように国や州が漁場を一括管理する制度とは異なり、日本では漁協が地域に根差して管理する形がとられており、その代わりに組合員の活動が極めて重要になる。

中川さんは漁協の正組合員の約95%が自家消費や趣味のために水産動植物を採捕する「採捕者」であるという統計を示し、商業的な漁業活動を行なっているのはごく一部であることを強調した。また、本来は漁業者の利益のために組織されている漁協の活動の多くが、遊漁者のための機能を多く担っており、さらに近年では水辺環境の保全、地域文化の継承、防災・水難救助、教育・啓発活動といった、多面的な公益機能にシフトしていることを指摘した。

漁協に対してネガティブな意見をもつ人も一定数いる一方で、国民の約50%の人々が内水面漁協はこれからもあったほうがよいと考えている調査結果も披露。漁協にかける環境保全への期待が高まっている反面、組合員の減少や高齢化、収入の減少などが進行しており、活動の低下が懸念される点を改めて述べつつ、公共的役割の再評価とその意義を社会に可視化していく取り組みの必要性を強調した。

村瀬和典さん/郡上漁協「郡上漁協の概況と取り組み」

郡上漁協参事の村瀬さんはオンラインでの参加。岐阜県・長良川の最上流域を管轄する同漁協の具体的な取り組みを報告した。ブランドアユ「郡上鮎」で知られており、遊漁料収入を中心とした2億4千万円規模の事業を展開している。これほどの規模で持続的な取り組みができている漁協はほかになく、他の登壇者を含め聴講者の注目を大いに集めていた。

報告では、近年の気候変動による豪雨の頻発や水温の上昇で遡上時期や成熟の遅れが問題となるなか、成長がよいとされる4月上旬までに河口を遡上した天然アユを親魚とした「早期遡上群アユ種苗」の試験放流の取り組みや食害が懸念される外来魚の駆除、カワウ・カワアイサ(魚食性のカモの仲間)の追跡調査のほか、さらには水源の涵養力を守り水量の安定化を図るための広葉樹の植樹と鹿害対策にも及ぶ、多角的な漁場管理の手法が紹介された。

また、水上レジャー(ラフティング等)との共存調整の取り組みや、河川工事へ積極的に要望を伝えていく姿勢など、流域全体の環境管理に関する姿勢が印象的であった。

さらに教育との連携にも力を入れており、小学校・中学校への出前授業、自然科学に関する授業支援、職員の講師派遣など、次世代への啓発活動を積極的に展開している。これにより、地域住民の理解と協力を得ながら、地域資源としての川を次世代に引き継ぐ意識を高めているという。

加賀豊仁さん/栃木県漁業協同組合連合会「栃木県漁連の『やったらいいのに協議会』の取り組み」

加賀さんからは、内水面漁業活性化のために栃木県漁連が行なっている「やったらいいのに協議会」についての報告。これは、大学生や若手研究者を巻き込み、漁協の現場に新たな視点と提案を持ち込むことを目的としたものである。

昨年度の取り組みで感じたこととして、漁協の取り組みはボランティア頼みであり、報酬が少なくてもやってくれる高齢者しか続けられない現状が共有され、収益から人件費が捻出できない一方で、正当な価格転嫁やその発想がないまま運営されている可能性を指摘した。また、若い組合員は歓迎したいと考えるベテランも、若者とのコミュニケーションの面で不安を抱えている肌感も共有された。

そのなかで学生とともにアユルアーやテンカラ釣りの普及をテーマにしたワークショップの実施、電子遊漁券導入に向けたシステム開発、釣りガイド体験や釣り具レンタルの試行、ラインワークスなど業務推進アプリを用いた情報共有の実践など、先進的かつ実践的な活動が紹介された。

注目すべきは、学生からの発案で立ち上がった「アユースプロジェクト」である。これは、アユと若者(ユース)を結びつけるプロジェクトであり、地域の川と若者の関係性を再構築しようという試みである。学生たちの柔軟な発想と現場の声が結びつくことで、漁協活動の未来に向けた可能性が広がっている。

川村幸ノ介さん/東京海洋大学「内水面漁協における電子遊漁券導入の効果と課題」

東京海洋大学の学生である川村さんは、全国の内水面漁協における電子遊漁券導入の実態と、その効果について報告した。調査によれば、全国787漁協のうち534の漁協が回答し、そのうち約46%が電子遊漁券を導入していた。

導入によって得られた効果としては、遊漁者の利便性向上、無券者の減少、監視業務の効率化、漁協職員の事務負担軽減、データ分析による施策立案の可能性などが挙げられた。

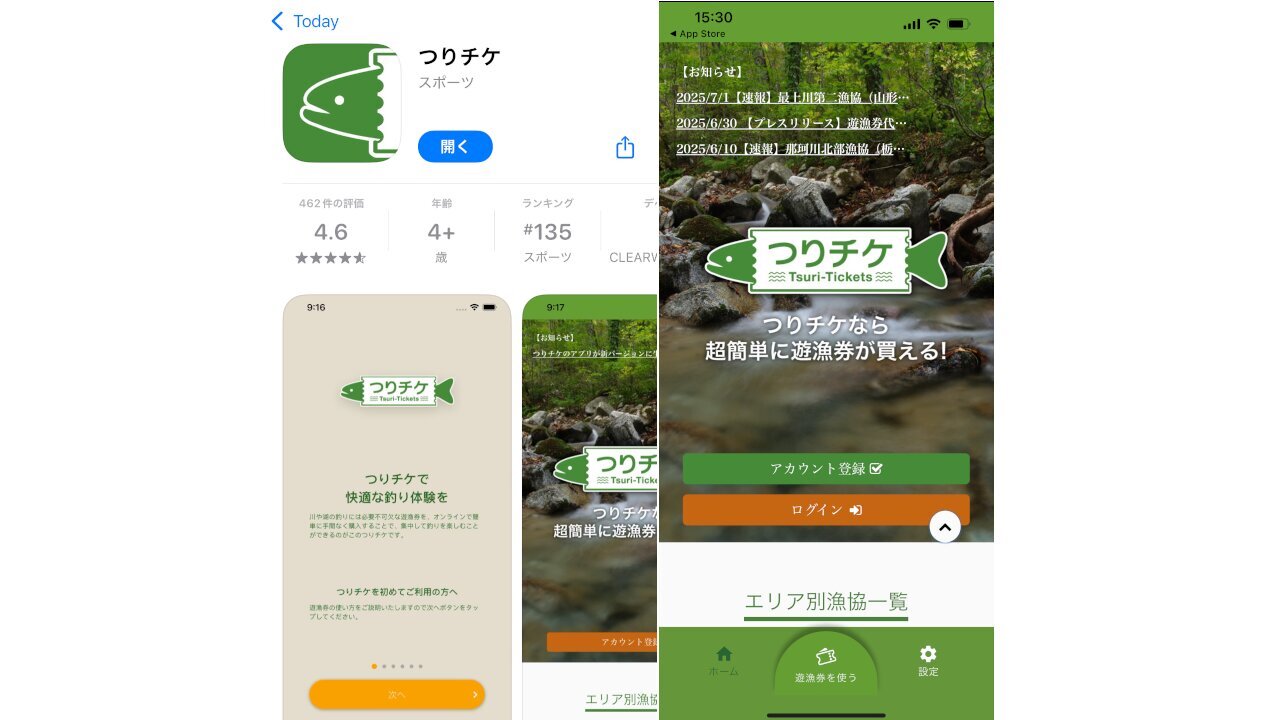

とくに、アプリやオンライン決済を活用した遊漁券販売は、若年層や県外在住者にとってハードルを下げる効果が大きいとされ、さらにスマホの現在地情報を活用することで監視員の人的リソースが減少している現場での業務の効率化への期待が強調されていた。

一方、アユの友釣り客が主体となっている河川では、「オトリ購入」と「券の対面販売」がセットになっているため、電子化の利便性が充分に生かされず、若年層の参入障壁となっている可能性が示唆された。また、高齢の職員がデジタル技術への対応に苦慮するケースもあり人材育成と体制整備に課題が残されている。

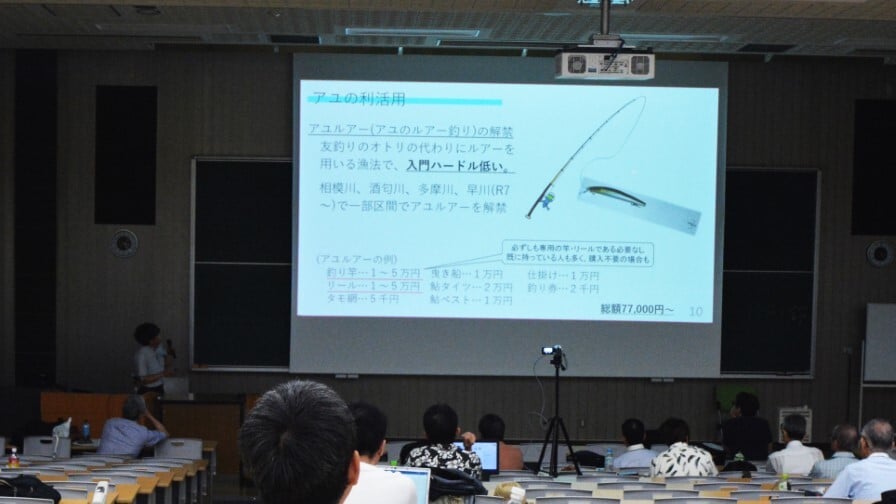

中川拓朗さん/神奈川県水産技術センター「神奈川県内の河川におけるアユルアー導入の効果」

中川さんは行政側の立場として県内でアユルアーが楽しめる河川の拡大に尽力した経験から、その導入事例を報告した。相模川や酒匂川、多摩川などでアユルアー釣りが解禁された結果、遊漁券の販売数が増加し、若年層の参入が顕著にみられるようになった。

従来の友釣りに比べ、アユルアーは装備の価格が低くルアー釣り経験者であれば手持ちの道具を流用して始められるうえ、技術習得の難易度も下がるため、新規参入者にとって極めて親しみやすい釣法である。実際、講習会やイベントを通じて、友釣りからアユルアーへの移行や、その逆のパターンも確認され、遊漁者の多様性が拡がりつつある。

また、中川さんは友釣りファンとの共存が課題になっている背景から漁協・釣具メーカー・行政が一体となって、マナーやルールの徹底、地域経済との連携を図っている点を強調した。アユルアーは一過性のブームではなく、内水面釣りの「入り口」として、持続可能な遊漁文化の拡充に貢献する可能性を持っているとこの釣りの意義を紹介していた。

公開討論 今すぐ始められることとは

5名の登壇者による発表の後、櫻井さんの司会のもと総合討論に移った。討論には電子遊漁券購入サービス「つりチケ」を運営する(一社)クリアウォータープロジェクトの瀬川貴之さんも参加し多角的な視点から議論が展開された。

全体的には新しい客層の参入が期待できるアユルアーと電子遊漁券の利用について多くの期待感が語られていた。

まずはそもそも論としてこのまま各地の漁協の運営が行き詰まったらどうなるのか、について意見が交わされた。現状では漁協が解散すればその河川は自由漁場となり、その管理は各都道府県の水産課の担当となる。ただし多くの都道府県の水産課は海の漁業を担当するのがメインであり、そうでない自治体でも内水面の担当はほんの数名というのが実態だ。

カワウ対策や監視など現場の業務に割ける人員などないに等しい。討論ではそうなったとしても土地ごとに新たな管理体制が構築されていくのでは?といった意見も出されていたが、実際に現場で漁場を守る実務を背負う郡上漁協の村瀬さんは、積極的に環境を守る取り組みをする管理主体がいなくなることへの危機感を表明していた。

「つりチケ」などの電子遊漁券については、神奈川県水産技術センターの中川さんが全国の漁協でぜひ取り入れてほしいと強調。「つりチケ」の運営サイドとして各地の漁協に導入を働きかける立場の瀬川さんからは、漁協と遊漁者の両方からメリットを実感してもらっている一方で、組合員向けに小規模に運営されている漁協ではそもそも導入によって収入を増やすインセンティブが働かないケースがあったり、紙と電子の両方で収益を管理することで多少なりとも負担増になることから提案の難しさも語られた。

アユルアーについては中川さんの報告のとおり、遊漁規則の変更のみで新規参入者の獲得と収益増が期待できる、まさに「今すぐできること」だと登壇者の間で認識が共有された。しかし、アユルアー可能な河川の拡大には、友釣り客を対象に商売をしているオトリ店と養殖業者の収益源をどうフォローしていくかが大きな課題となっていることが、友釣りの人気河川を多く抱える栃木県漁連の加賀さんから伝えられた。

このミニシンポジウムを通じて、全国の内水面漁協が共通に抱える課題が浮き彫りになると同時に、それぞれの地域に根ざした創意工夫と実践の蓄積が、漁協の未来に希望をもたらすことが確認された。「できることから一歩ずつ」─。それが、内水面漁協再生への確かな道であると、参加者一同が実感する時間となった。

※このページは『つり人 2025年9月号』を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)