コノシロが湧いているからといって、ビッグベイトが正解とは限らない――。

いつも明るい笑顔とオヤジギャグで周囲を和ませる「陽キャラ」、荻野貴生さん。しかし、ひとたびロッドを握れば、そのスタイルは神経質と言えるほどに緻密で繊細だ。舞台は、コノシロの大群で水面が沸騰する木更津沖堤防。誰もが大型ベイトパターンを確信する状況下で、ベテランがシーバスをキャッチしたのはまさかの55mm小型バイブレーションだった

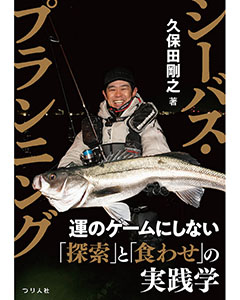

解説◎荻野 貴生(おぎの・たかお) 江東区在住。小学生から始めたシーバス釣り歴はすでに50年以上の大ベテラン。ネットショップ「GOOBER」ではオリジナルルアーなどの販売をしているほか、レベルアップを目指すビギナーから中級者以上まで幅広く指示されるオカッパリシーバスセミナー「シーバス隊」の隊長として活動中。

写真◎編集部

東京湾コノシロパターン攻略のコツ

今回は当初、旧江戸川に行こうと思っていました。家から近いこともあって夏場もちょこちょこ行ってましたが、元気なのはクロダイだけでしたね。10尾釣って、その中にシーバスは1尾だけという感じで残り9尾はクロダイ。その1尾も夏バテしていて、リリースする前から弱っていく感じでした。

ただ、もう10月だし、そろそろシーバスは川に差してくるはず。もちろん夏の間だって上流にいますが、やっぱり海から差してくるシーバスの群れが大事なんです。気温も下がったし、ひと雨降ったら絶対よくなると思っていたけど、結局よくならないまま当日を迎えた感じですね。

なんだかんだでシーバスの呼び水はベイトフィッシュなんです。イナッコはいましたがイナッコだけじゃダメ。やっぱりイワシが河口に差して来ない川はパワーが弱い。で、どうしたものかと思案していたら、木更津沖堤が上向き気配かも……という情報が入り、それに飛びついたわけです。

都市河川のシーバスの釣果情報なんてそんなに出回らないですが、沖堤防は渡船屋さんがきちんと情報を発信してくれるのがありがたいですよね。 ただ、ボクは沖堤防での釣りってそんなにするほうじゃない。というか取材くらいでしか利用しないからそんなに詳しくありません。 でも、実際に来てみると、たしかに始まりそうな気配がムンムンしています。コノシロはたくさんいるし、サッパやトウゴロウイワシやカタクチイワシもいて、ベイトフィッシュが多すぎるくらいいました。

-Nov-18-2025-05-54-23-4621-AM.jpg?width=1280&height=720&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-05-54-23-4621-AM.jpg)

コノシロが大量にいてもパターンが成立しないことも

東京湾ではこの時期、コノシロパターンで盛り上がります。ただ、東京湾には昔からコノシロはいました。ラパラのカウントダウンを巻いてきて、やっと食った~と思ったらコノシロでガッカリなんてことがよくありましたから。でも、冬の魚でしたね。12月とか1月の。

今はその時期でも湾奥でシーバスが釣れますけど、ひと昔前なら一番シーバスが釣れない時期に姿を見せるのがコノシロでした。そんな真冬にデカいシーバスを平塚で釣っていたのが原田佐敏さんを筆頭にしたプロショップライズの面々ですよ。東京湾でやっている自分からすると真冬にデカいシーバスが岸から釣れるなんて信じられなかったけど、何かの記事で「この時期の湘南シーバスはコノシロを食っているからデカいバイブレーションで釣れる」って。多分それが関東のコノシロパターンの発祥だと思います。その時期、湾奥の川からはまともなサイズのシーバスは抜けちゃってて、ボートで三枚洲や三番瀬まで行かなきゃ釣れませんでしたから。

それが今は早い時期からたくさんのコノシロが集まるようになってシーバスとリンクするようになった。じゃあ、シーバスがいてコノシロがいたらコノシロパターンだお祭りだってなるかというと、そんなこともないわけです。

-Nov-18-2025-05-54-00-1645-AM.jpg?width=1280&height=720&name=08%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-05-54-00-1645-AM.jpg)

本当にシーバスがコノシロを食べているか見極める

もちろん朝にあれだけのコノシロの大群を見れば興奮しますし、ボクだって「これはコノシロパターンか!」と色めき立ちました。実際、コノシロに食ってくるシーバスってめちゃくちゃデカくて90cmクラスもザラにいますから。

でも、海を観察していくうちに、これはコノシロパターンじゃないってわかりました。コノシロをしっかり食おうとしているボイルじゃなく、コノシロそのものがベイトフィッシュを食っているボイルと、コノシロの群れの下でシーバスが何かを捕食して、それに驚いたコノシロがザバッと一斉にザワつくことでボイルみたいな感じになっているだけ。

もともとコノシロがびっしり固まっているところにシーバスって突っ込みづらいんですよ。だから群れの端っこにいて群れからはぐれた個体をねらっていることが多い。 ただ、シーバスそのものがデカくて、しかも群れになってハンティングする状況になると群れの真ん中に突っ込んできます。で、勢い余って水面でドカーンってやるわけですけど、今日はそういう動きは1回だけ。デカい魚が突っこんでコノシロが1mくらい飛ばされてたけど、それ以外は群れの下にいるシーバスに驚いたりビビったりしているだけでした。

これは隅田川や荒川でもよくあることで、お客さんから「イナッコボイルが頻繁にあるけどイナッコサイズのルアーを投げても全然釣れません」って。で、見に行ったら、たしかにシーバスはいるけどイナッコを食っているわけではない。その下にいるサッパを食って、その動きに驚いたイナッコがザバーって水面で暴れているだけ。釣りあげたシーバスがネットの中で吐くのは全部ちっちゃいサッパだってことがよくあるんですよ。

-Nov-18-2025-05-54-33-0223-AM.jpg?width=1280&height=720&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-05-54-33-0223-AM.jpg)

沖堤防でも「回遊待ち」はNG

沖堤防のナブラゲームって魚が自分の射程距離に来るのを待つじゃないですか。でも、ただ待っているんじゃなくて動かなきゃ駄目です。もっと観察して、もっと変化を探してください。変化には目に見える変化と投げて通さないとわからない変化があるわけで、その両方を探していくとすっごく忙しいんです。今日は強風で11時までしかできなかったというのもあるけれどあっという間でした。

とりあえず一番長いB堤で降りて、とりあえずC堤に面した角に行ってみたわけですが、そこからどんどんA堤寄りに歩いていったじゃないですか。あれって何かを感じたからです。これが大事なんです。当然、荷物は最小限にコンパクトにまとめるべきです。

遠投よりも「変化」を探して歩く

潮目はもちろん、波立ちとか、ゴミが滞留しているところ。コノシロの群れはベイトを食っているのか食っていないか。そしてナブラの進行方向を見極め、次のナブラを予測するわけです。 まっすぐ沖に遠投しているのも目立ちましたね。朝の渡船であれだけたくさんお客さんが乗っても広い堤防に分散してしまえばガラ空きに近い。気兼ねなく動けましたし、左右に投げられました。

下げ潮だから左に流れるかといえば実際はそうとも限りません。この角度だけ右に流れる、沖に流れる、上は流れるけど下は流れていないとか、手前に来ると一番水を掴むといった変化を探しているわけです。 ボクが好んで沖堤防に行かないのは、動き回っているのはクロダイの落とし込みの人たちだけで、ルアーの人は陣取った場所でいつか来る群れを待ってひたすら遠投しているように見えるからです。でも、投げるコースを変えて、しっかりライン処理をして、ちゃんとルアーを泳がせることに集中して海の変化を探していけば、単調に見える沖堤防だってやることだらけで忙しいわけですよ。

あと、遠投すればいいわけでもない。ラインスラックも余計に出ますから。だからボクはハーフスイングで投げたりもします。同じルアーでも着水点が変わればまるで違うコースを泳ぐし、性能も変わってきます。 そういう意味ではこの木更津沖堤はシーバス釣りのビギナーの方にとって最高の練習の場になると思います。流れの強い大河川だと、流れが速すぎてあっという間に流されて自分のルアーがどこでどうなったかわかんなくなっちゃうから。どんな釣り場でも一緒ですけど、自分のルアーが今どこでどうなっているのかを把握することから始めましょう。

-Nov-18-2025-05-55-29-2190-AM.jpg?width=1280&height=720&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-05-55-29-2190-AM.jpg)

シーバスとコノシロの捕食ベイトが同じ場合もある

偉そうなことをたくさん語ってお前はどれだけ釣ったんだって話ですけど、60cmにも届かないフッコが2尾でした(笑)。なんだと思いますよね。でも、まあまあ頑張って引っ張り出した2尾なんでやり切った感はあります。

B堤のC堤寄りに入って、暗いうちはミノーを投げ、少し明るくなってコノシロの群れがすごいいることがわかって165mmのウエイクベイトを入れて連続波動で誘ってみたり、シャッドテールの軟らかな波動を試してみたり、ダイビングペンシルで食わせのアクションを入れてみたんですけど無反応でした。朝マヅメのいい時間のはずなのに。でも、水面ではずっとワチャワチャやっている。

上にコノシロがいるのは間違いない。でも、その下にいるのがシーバスかわからない。イナダやタチウオかもしれない。とにかく何かが群れの下にいて、それにびっくりしたコノシロがザワついていました。

r%20(2).jpg?width=1280&height=720&name=11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)r%20(2).jpg)

ヒットルアーは小型バイブレーション

さらに観察を続けると、どうもコノシロの下にいる魚はコノシロじゃないものを食っている感じだったので、レンジを下げていき、ルアーも小さくしていったらコノシロが食ってくるようになった。なんだコノシロも小魚を食っているんだとなり、じゃあ、コノシロが一番食ってくるルアーを探しました。

%20(1).jpg?width=896&height=504&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

オイスターミノーにも食ってきましたがコノシロと同じレンジを引くことになるのでもっと下を引けるルアーに替えました。逆にコノシロが避けてしまうルアーもありましたが、本当にコノシロを食っているときはそんなルアーがいい。コノシロの群れが割れて、その中に1尾取り残されたハグレの1尾だと思って、ルアー目掛けてデカいシーバスが突っこんできますから。でも、今日のシーバスはコノシロをねらっていない。コノシロの体にゴツゴツとぶつかってスレ掛かりしてくるルアーじゃなく、ちゃんと口掛かりしてくるルアーが今回でいえばソリッドバイブ55でした。

さらに観察を続けるとコノシロの群れにもベイトを捕食している群れと捕食していない群れがあることに気づきました。同じように水面がザワついているんですけど、コノシロがベイトを食っている群れからはパチンパチンパチンって弾けるような捕食音が鳴ります。エサを食っているコノシロの群れのほうが下にシーバスがいる感じがしました。同じベイトを食っているならなおさらです。

-4.jpg?width=565&height=850&name=16%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-4.jpg)

コノシロを食べているならビッグベイト

ちなみに本当のコノシロパターンのときはビギナーの方ほどビッグベイトをおすすめします。特にデカいトップウォータープラグはどこにあってどんな状態か見えますし、バイトまで見えるからです。 ただし、常にコノシロパターンというわけではありません。シャッドテールのジグヘッドリグも含めてルアーは大小いっぱいあって、その中からマッチするルアーをセレクトしたうえで、ちゃんと泳がせたら食う、というか、ちゃんと泳いでいないと食わないという意識を持つべきです。それはタチウオやワラサやサワラでも同じだと思います。もちろんシーバスもです。

荻野流シーバスタックル論

リーダーの太さは使うルアーで変える

ショックリーダーは『魚に見えないピンクフロロ』を気に入って使っています。硬すぎずしなかやかで結束強度もありスレにも強い。イト質がいいんですよ。 ピンクの色に関しては、正直わかりません。ルアーは引っ張る釣りなので、イトよりルアーのほうが存在感があるからです。さらに言えば透明のリーダーでも魚からは見えていると思うんですよ。だけどもっと魅力的なルアーが後ろから来るからそっちに行っちゃうわけです。止めたり漂わせるエサ釣りではピンク色の効果があるそうなのでルアーで使っても少なくともマイナスではないだろうと思っていますが、ボクが使う理由はイト質のよさです。

今日は16Lbと20Lbを用意して16Lbを使いました。太さは魚で変えるよりも使うルアーで変えています。強く泳がせるルアーならリーダーは太いほど着水で絡みにくいし有利です。ところが小さいルアーや泳ぎの弱いルアーだと、リーダーの太さが泳ぎに悪い影響が出ちゃう。だから細いほうが釣れる。繊細な釣りが必要なときには12Lbの出番もあるけど、今日はそんなに弱いルアーの出番はなさそうだしナイトゲームでもないから16Lbと20Lbだけ持参しました。

歯のあるサワラやタチウオを想定していくら太くしても切られちゃいますから、リーダーの太さではなくてフックの掛かりどころで調整します。つまり、フッキングした際に歯がリーダーに触れやすいルアーは使わないということです。 旧江戸川なら牡蠣殻やゴロタ周りを釣るからリーダーも太くしないと切れやすいという理由で太くします。

ただ、それでも20Lbまでしか使わないのはそれより太いとルアーが泳がなくなるから。泳がなくなるとシーバスが食わなくなるんじゃなくて、釣り人がわからなくなっちゃうから。感度の問題ですね。 感度というとロッドを連想しますが、ルアーが泳ぐこと、ルアーの泳ぎを把握できることが感度だと思うんですよ。

-Nov-18-2025-06-01-20-4853-AM.jpg?width=982&height=850&name=09%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-06-01-20-4853-AM.jpg)

シーバスのロッドはしなやかさが重要

感度の話ついでにちょっと脱線しますけど、感度を求めて高反発なシャープなロッドを使う人が多いんですが、シャープなロッドは必要以上に速く巻かないとルアーが泳がなくなります。要はルアーが水を噛むかどうかなんで、ロッドは軟らかいほど釣れます。だってルアーが泳ぐから。でも軟らかすぎると飛ばないし、コントロールしにくくなる。

ルアーを泳がせるということは、ルアーが水を掴んで抜けての連続なわけで、泳ぎの弱いシンペンも差が少ないだけで同じことです。シャープなロッドとそうでないロッドは、ルアーが水を掴んで抜けて次に掴むまでの時間が全然違うわけです。

シーバスって釣れる時は簡単に釣れるんですけど、実はそういうことが理由で釣れないこともたくさんあります。なぜそんなことが言えるのかいうと、ボクは長年、オカッパリシーバス隊という少人数制のシーバスセミナーを開催していて、「シーバスを釣ってみたい」というビギナーの方や「もっと釣りたい」という中級者の方のスキルアップのお手伝いをしていているからです。で、傾向としてはやっぱり初心者の方ほどシャープなロッドを持参する傾向にあります。ルアーを遠くへ投げやすいからです。それで巻いているときのロッドはグラグラ動いている。それじゃあ釣れるシーバスも釣れなくなります。

キャスト時に「シュッ」とか「ヒュンッ」という音を立てる人がいますが、あれは空振りの音なんです。何もつけない空の状態でロッドを素振りすればシュッて音がしますよね。ルアーを背負っていたらそんな音はしません。音がしているのは投げたあとの関係ないときに力が余っているということ。そんな悪い投げ方でも高反発のロッドと重心移動システム搭載のルアーなら飛ぶんですけど、いい投げ方なら重心固定のルアーでもちゃんと飛びます。

-Nov-18-2025-06-05-16-8818-AM.jpg?width=1280&height=720&name=10%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-18-2025-06-05-16-8818-AM.jpg)

※このページは『つり人 2025年12月号』の記事を再編集したものです。

)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)