メジナ釣りの基本は「ウキフカセ」釣り。長年にわたり「やってみたい」というビギナーを対象に、講習会を開催してきた桜井裕さんが、一日の流れと入門の要点を解説します。

つり人オンライン=まとめ

桜井さんは横浜市在住。ダイワ主催のウキフカセ入門講習会(ウキフカセ.com)のスタッフを長年務め、多数のメジナ釣りファンを育てている。

メジナ(別名:グレ)はクロダイと双璧をなすウキフカセ釣りの人気魚種。強烈な引きで釣り人を魅了する。

エサを手配する

ウキフカセ釣りのエサは「オキアミ(アミエビを混ぜてもよい)+配合エサ」が基本。これをバッカンに入れて指定量の海水も加えたら、ヒシャクですくって海に撒き寄せエサにする。配合エサを足すことで集魚効果が増すほか、エサがまとまりヒシャクで投げやすくなる。また、ハリに刺す付けエサにもオキアミを使う。

オキアミは冷凍ブロック(通常1枚3㎏)で売られており、釣り場近くの釣りエサ店で事前に予約して購入する。予約するのは当日の朝までにある程度解かしておいてもらうため。目安としてオキアミ2~3枚+配合エサ2袋を買えばだいたい1日釣りができる。

店に大型のトレーとスコップが用意されている場合は利用するのが便利。購入したオキアミと配合エサをここで混ぜておき、バッカンに入れて釣り場に持ち込む。

付けエサは専用のものを別途購入してもよいが、オキアミブロックから適量を取り除いておけばそれを使える。

釣り場に着いたら海水を足して混ぜる。適量は配合エサの袋に書かれているが、目安として水を入れすぎないように注意する。

ウエアと道具

ウエアは寒さや濡れ対策のほか、寄せエサで汚れることもあるので磯釣り専用ウエアを着るのが快適。そしてウキなどの小物が収納でき安全を確保する磯釣り用のベストを必ず着用する。足もとは堤防での釣りなら滑らない運動靴で充分だが、磯場(渡船で行く沖磯を含む)に行くなら、スパイク付きの磯用シューズまたは磯用長靴を履く。そのほか細かなタックル類は次頁を参照。この釣りはウキの挙動を見るので偏光グラスも必需品。また、ヒシャクやマゼラーなども忘れると釣りにならないアイテムなので、道具類は他の釣りに比べても多めになる。とはいえ、一度そろえれば長く使えるものが大半だ。

ウキフカセ釣りの基本的なスタイル。このほかに釣った魚を入れる生かしバッカン(必要に応じて)、食料入れ兼魚持ち帰り用のクーラー、ロッドケースなどは落水しにくい場所にまとめておく。

グローブもあったほうが便利。装着することで重い荷物も運びやすくなり、手が滑ってヒシャクを落とすなどのトラブルも防げる。

偏光グラスは目のケガを防ぎ海中のようすも分かるので必要。

タックルのセットと仕掛け

ウキフカセ釣りに使う磯ザオは長さが5mあり穂先が繊細。これを足場のよい堤防はもちろん、磯場でもトラブルなく使う必要があるので、無駄のない仕掛けのセットを覚える。また、ここではサオをセットする手順を詳しく解説しているが、仕舞う時も特に穂先を折らないように気を配る。基本はウキなどのパーツ類をすべて外したら、サオを垂直に立てて元ザオの上から順に真っ直ぐ節を落としていく。この時、継ぎ目は捻らず、必ず真下に落とす動作で最後まで節を縮めていくとサオを折るトラブルが最小限に抑えられる。

リールをサオにセットしたら、ミチイトが正しく出ている(ベールを閉じた時にきちんとラインが掛かる)ことを確認してベールをオープンにする。

トップカバーのライン通しにミチイトを多めに通し引き抜く(トップガイドまでミチイトを通す)

ここでサオを安定した場所に置くと作業しやすい。今回は水汲みバケツを利用。

節を伸ばす前にミチイトにウキ止メ、シモリ、ウキ、ゴムシモリ(クッション)、サルカンをセットする。ウキが付いたこの状態からサオを伸ばし始める。

サオは穂先から順にガイドの並びを揃えて伸ばしていくが、この時にリールからミチイトが出ていくようにベールがオープンになっているか再確認。多くのサオはガイドをそろえる目印が付いているが、ない場合はトップガイドに合わせる。そして、ガイドがスライドする部分はしっかり止めるようにするが、絶対に捻らず、真っ直ぐに引いて止める。

エサ付けと仕掛けの投入

仕掛けがセットできたら、ねらった場所に寄せエサを撒き、仕掛けを投入すれば釣りスタート。この時も、長い磯ザオで思った通りに投入を行なうため、いくつかのポイントを押さえておくことが必要だ。磯ザオは風の影響を大きく受ける。そこで投入の際は、仕掛けを風下に倒した状態から投げるとトラブルがない。基本となるアンダーハンドキャストと、左右からのたすき投げの3つをまず覚えよう。もちろん、周囲に人がおらず安全を確保できる状態なら、一般的なオーバーヘッドキャストをしても問題はない。

エサの付け方

まずオキアミの尾羽根を取る。

次にオキアミの腹とハリのフトコロが向き合うように持ったら、切れ目からハリ先を入れ、ハリではなくオキアミのほうを動かし、ハリ先がなるべくオキアミの硬い背中近くを通るように送り込んでいく。

ハリのチモトが隠れればエサ付け完了。

エサ付けはサオを脇に抱えてこのような体勢でやれば体が安定する。

投入(キャスト)の準備

人差し指でミチイトを取りベールをオープンにする。

反対の手はハリの上のハリスを持っておく。

どの投入も、動作を始める際は一度ウキがマーカーに付いた状態にしておく。こうすると投げ始めからウキがズレずキャストが安定する。

左からのたすき投げ

右から風が吹いている時に使用。ゆっくり左後方にサオを振りかぶり、ミチイトがサオ先に絡んでいないことを確認したら、ハリスを持っている手を放してそのままサオ先でウキの重さを受け止めつつ、正面の斜め上空に向けウキを飛ばす。

右からのたすき投げ

左から風が吹いている時に使用。原理は左からのたすき投げと同じで、ほぼオーバーヘッドキャストだが、投げ始める直前までハリスを持っていることで余計なトラブルを最小限に抑えることができる。

アンダーハンドキャスト

正面に掲げたサオをスッと一度下に下げ、そのままウキの重さを利用して前に送り込むアンダーハンドキャスト。遠投はしにくいが、混んでいる釣り場や背後にスペースがない場所で広く使えかつ安全に仕掛けを投入できる。

釣りの進め方

メジナは潮通しのよい場所を好むので、堤防の釣り場なら基本的に沖向きや先端近く、沖磯なら足もとからサラシが払い出していくような場所で釣りを始める。

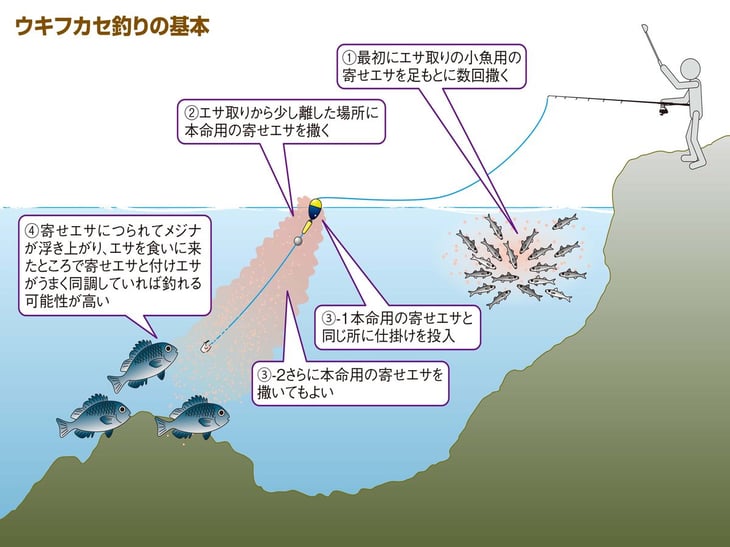

この時、ウキフカセ釣りの一番の基本は「寄せエサと仕掛けを自然な流れの中で同調させる」ということ。寄せエサの煙幕から離れ、単体で漂っている付けエサをメジナが食ってくることはほぼない。

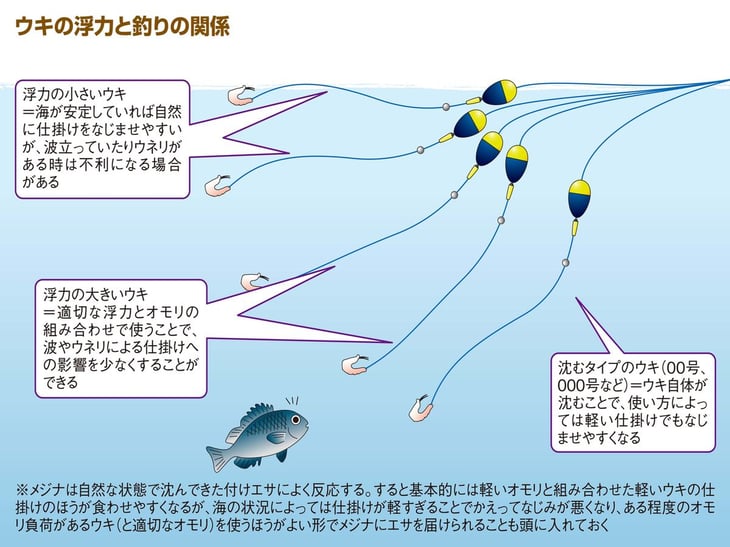

現在、ウキフカセ釣りで使用されるオーソドックスな仕掛けは、「半遊動仕掛け」と「スルスル仕掛け」の大きく2つだ。違いはウキ止メの有無。今回紹介しているのは半遊動仕掛けで、入門者はまずこちらで釣りを覚えるほうがよい。

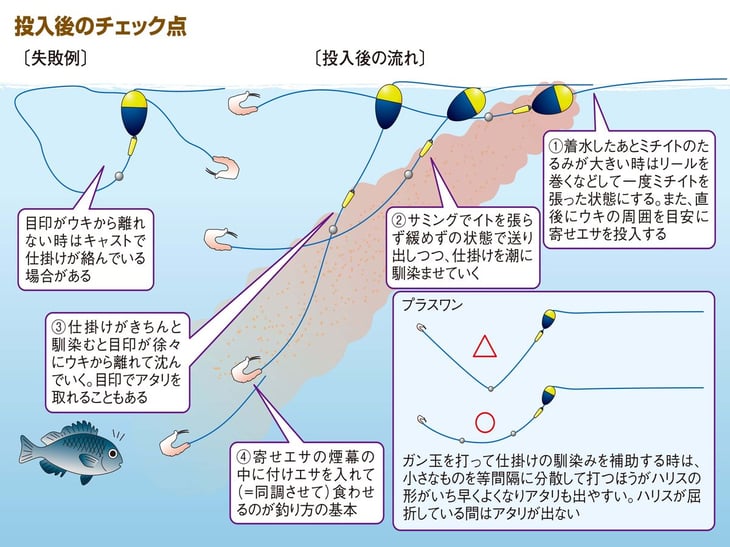

半遊動仕掛けの場合、ミチイトがウキの中を動きながら仕掛けがなじんで行き、ウキにウキ止メイトに当たったところで、魚が食えばウキがしっかり引き込まれる。そのうえでウキでアタリを取るのが一番分かりやすいが、視認できるならなじんでいる途中でも目印の動きでアタリを取れるように意識しておくとよい。

ウキフカセ釣りは、できることが1つずつ増えていくに従い、それに応じて楽しみが確実に広がっていく奥の深さがある。桜井さんの講習会では、30代、40代から始める男性、さらには女性も見られ、堤防釣りから始まって沖磯デビューまで楽しむようになる生徒が常に輩出している。この楽しい釣りに、ぜひ挑戦してみよう。

堤防なら釣りやすいのはやはり先端。もしくは沖向きがよい。

まずは寄せエサを撒いて海中のようすを見る。最初にエサ取りの小魚が集まり、やがてメジナもその下に見え隠れするようになることが多い。

仕掛けを投入したらスプールのミチイトは指で押さえてサオ先を下げ、ウキの近くのミチイトは海面において、仕掛けがなるべく自然に馴染んでくように送り込む。

アタリを待つ間は、ウキだけでなく目印の動きも意識して見る。ウキには出ないアタリが目印だけに出ることも少なくない。

この日は夕方になってようやくメジナが足もとに見え始めた。

メジナは他の多くの魚に比べても引きが抜群に力強い。サオの弾力を生かして徐々に浮かせ、サオの強さにもよるが、30㎝を超えるくらいからは無理せずタモで取り込もう。

釣りを終えたら、堤防でも沖磯でも水汲みバケツで足もとの寄せエサを洗い流す。

堤防でウキフカセ釣りの基本的な動きを覚えれば、沖磯もスムーズにデビューできる。沖磯の魅力は海の動きがよりダイナミックで、やはり魚も多いこと。大型の目安である40㎝クラス(写真は西伊豆仁科の龍海丸で渡ったヒロエの40㎝オーバー)のチャンスも広がる。

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)