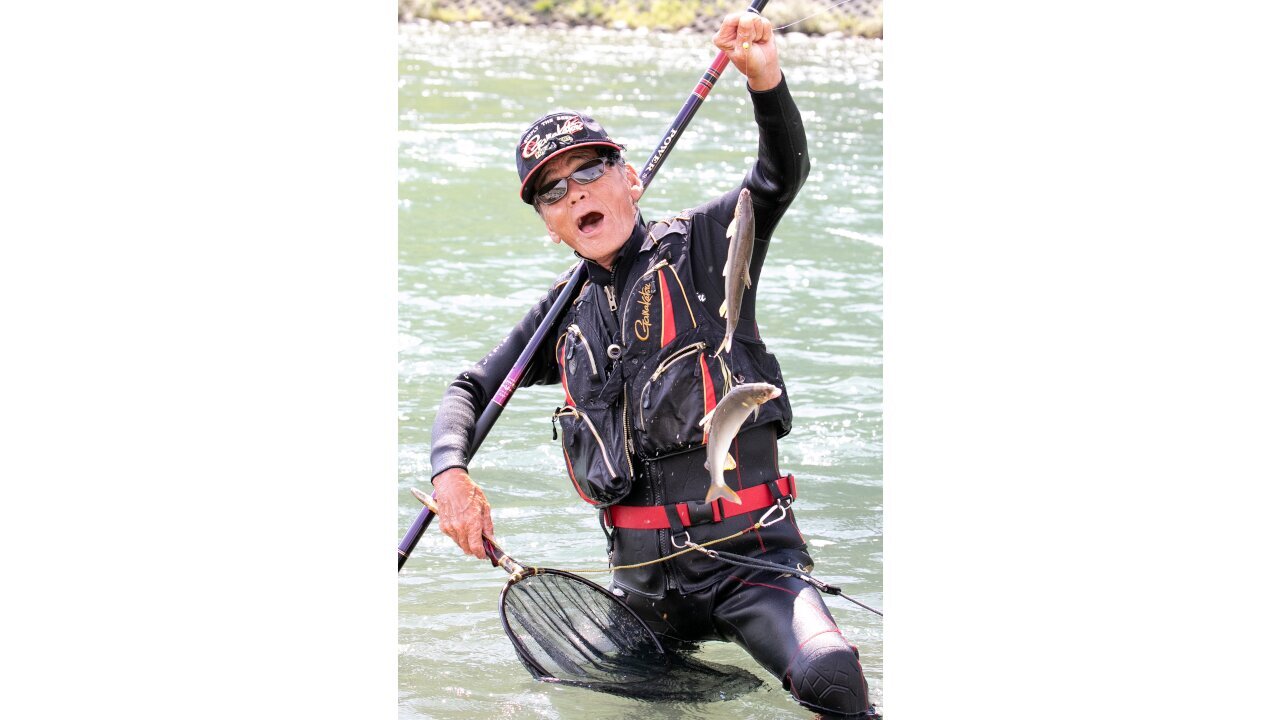

今夏、踏み潰しそうなほどに天然アユが充満しているのが福井県若狭湾に注ぐ南川と北川だ。そして今年はリールを使ったアユルアー(アユイング)を試行許可。この情報を聞きつけ解禁日から通い込んでいるのが西浦伸至さんだ。密度が濃いから数が出るのはもちろん、釣果を伸ばすルアーアクションを見出すのが面白いという。

令和の子どもたちは、さまざまな理由から、自然の中で遊ぶ機会を失いつつあります。そんな子どもたちに、釣りを通じて自然に親しんでもらいたい――。その想いから、前号より、雑誌×Web×SNS連動型企画が始まりました。「つり人オンライン」では特設ページを公開中。SNSでは「#つり人親子釣りコンテスト2025」が開催中。釣りという本能に訴えるシンプルな体験が、子どもたちの心と体に、安らぎと自信を育んでくれるはずです。今回のテーマは「小さな魚が子どもの大きな自信になる」。

レポート◎山根和明(株式会社つり人社代表)

協力◎株式会社龍角散、宇津救命丸株式会社、樋屋製薬株式会社

釣りが育む自己肯定感

2020年に公表されたユニセフの「レポートカード16」によると、日本の子どもの幸福度は38ヵ国中20位でした。身体的健康は1位と高評価でしたが、精神的幸福度はなんと37位。これは、日本の子どもたちが健康であっても、心の面では決して幸福とは言えない現実を物語っています。

こうした背景があり、「自己肯定感を高める」ことが、令和時代の子育ての重要なキーワードになっています。 魚を釣りあげる体験は、子どもにとって達成感や喜びを直接感じられる貴重な成功体験です。サオを手にじっとアタリを待ち、自らの判断でサオを振り上げて魚をハリ掛かりさせるという一連の流れは、努力が実を結ぶ感覚を育てます。たとえ小さな魚でも「自分でできた」という実感が自己肯定感を高めるのです。

親がその頑張りや成果を認め、共に喜ぶことで、子どもはさらに「自分は価値ある存在だ」と感じるようになります。 私には2歳上の兄がいます。少年時代、喧嘩も運動も勉強も歯が立ちませんでしたが、釣りだけは私のほうが上手かったです。二人で並んでフナを釣っていて、私ばかり魚を釣りあげると、しだいに兄が私のポイントに仕掛けを振り込むようになります。そして、二人のイトが絡んでグチャグチャになり万事休す。その場で殴り合いの喧嘩に発展したこともありますが、私にとって兄に勝てる唯一の遊びが釣りだったのです。

両親や祖父母からも「すごいね、たくさん釣ったね」と褒めてもらい、そのことが私の心の糧になりました。 今でも実家には当時の写真を収めたアルバムが残っています。私たちは、そんな写真を見返すことで、子どもながらに「自分ってすごいな」と思えていたのかもしれません。

ところが、デジカメが普及し、スマートフォンが当たり前になった今はどうでしょうか。写真撮影自体は誰もが手軽にできるものになりましたが、撮った写真をプリントして家の中に飾るという習慣は、いつの間にか減ってしまいました。親は自分たちのスマホでいつでも写真を見られますが、子どもは親に見せてもらわないかぎり目に触れる機会がなくなったのです。

教育評論家の親野智可等氏によると、子どもの頑張っている写真や、親子で一緒に楽しく写っている写真を見ながら褒めてあげることで、子どもの自己肯定感を育めるそうです。今回のフォトコンテストに投稿していただいた写真も、ぜひプリントしてご自宅に飾ってみてはいかがでしょうか。子ども部屋の壁に、自分が魚を釣りあげた瞬間の写真が飾ってある――それだけで、毎日少しずつ「自分はできる」と思えるようになるのです。

コロナ禍で釣りが流行した理由

近年、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。実は統計的にも心配な数字が出ています。

コロナ禍の影響もあり、日本では小中高生の自殺者数が2020年以降増加し、2022年には514人と過去最多を記録しました。また同年の女性の自殺者も7135人とコロナ前平均より約500人増えています(警察庁・厚生労働省調べ)。未知のウイルスへの不安も背景にあったでしょうが、私は「ステイホーム」の長期化が子どもや若者の心身に負担をかけた面も否めないと感じています。

世界的ベストセラー『スマホ脳』の著者アンデシュ・ハンセン氏によれば、スマホの過剰使用により心身に異常をきたし、自殺する若者が増えているとのことです。しかし、著者によればこれはスマホ自体が悪いのではなく、長時間座りっぱなしで運動不足・睡眠不足になることが問題だというのです。

人類は数百万年の歴史の大半を狩猟採集で過ごしました。人の脳の仕組みは狩猟採集時代からほとんど変わっておらず、急激な社会変化に適応しきれていないとハンセン氏は指摘します。2007年にiPhoneが登場して以降の十数年、人々の座位時間が異常に長くなり歩行距離が激減しました。その結果として運動不足→睡眠障害→心身の不調という悪循環が生まれているのです。

また、『80歳の壁』の著者・和田秀樹さんによれば、うつ病になる割合は65歳以下で約3%なのに対し、65歳を過ぎると5%に跳ね上がるそうです。

一因として、加齢で幸せホルモン「セロトニン」の分泌が減ることがあります。日中に太陽の光を浴びると脳内のセロトニン神経が活性化し、セロトニンが分泌されます。セロトニンが充分出ると夜間の睡眠ホルモンであるメラトニンも増えて自然な眠りを促します。つまり日光浴は心身の健康に極めて重要なのです。

コロナ禍で子どもや女性の自殺が増えた背景には、こうした日光浴と運動の機会が極端に減ってしまったことが関係しているのではないでしょうか。実際、外出自粛の期間中に釣りやキャンプなどアウトドアレジャーがブームになりました。家に閉じこもってばかりではいられない――人間の本能が「外で太陽を浴びて体を動かしたい」という欲求を呼び起こした結果とも考えられます。

一方で、社会の不寛容さも、子どもたちの前に立ちはだかります。「川には行っていけない」、「公園で野球やサッカーをしてはいけない」などと子どもたちの自由を奪い、挙句には「子どもの声がうるさい」という理由で公園が閉鎖される時代です。

だからこそ私は、今の時代こそ意識して自然の中で遊ぶ時間を作ることが大切だと思います。釣りは、そのための格好の手段です。日の光を浴び、風を感じ、水に触れる。そして生き物相手に集中する時間は、子どもにとって何物にも代えがたい経験になるはずです。彼らが本来持つ生命力を信じ、見守る。その姿勢は、江戸や室町の時代から続く伝統薬「宇津救命丸」や「樋屋奇応丸」にも共通しています。スマホ時代にこそ、こうした"静かなぬくもり"のある知恵が、子どもの心に確かな安心をもたらしてくれるのではないでしょうか。

「良い子は川で思い切り遊ぼう」

「川ガキ」という言葉をご存じでしょうか?川で遊び回る子どもたちのことを指します。今ではあまり聞かれなくなった言葉ですが、私はこの“川ガキ文化"を守るべきだと強く思っています。

郡上おどりで有名な岐阜県郡上市八幡町。町の中心を吉田川という長良川の支流が流れています。この吉田川には“川ガキ"がいます……いや、正確には「いました」。残念ながら絶滅危惧種と呼ばれるほど、川で遊ぶ子どもが減ってしまったのです。

地方でも川ガキが消えつつある原因のひとつが、「良い子は川に近づかない」という標語の広まりです。確かに川は一歩間違えば人命を奪う怖さがあります。しかしそれを言い訳に、川の持つ大きな恵みを無視して「危ないから近寄るな」と教えてしまった。私はこれは極端すぎる教育だったのではないかと思います。

文明の発展を語る上で川は欠かせません。インダス文明にはインダス川、シュメール文明にはチグリス・ユーフラテス川、エジプト文明にはナイル川――古今東西、人類の文明は大河のほとりで生まれ育ってきました。川は時に洪水をもたらし恐れられましたが、その氾濫が上流から肥沃な土を運び、洪水後には広大な農地(氾濫原)ができました。人々は何千年も前から雨季と乾季のサイクルを知り、洪水が引いた後の土地で作物を育て収穫してきたのです。

つまり、川は古来より恵みを与える存在でした。魚や水、生態系を育み、人の生活を支えてきました。それなのに現代の私たちは、川の恵みよりも危険性ばかりを強調して子どもを遠ざけてしまった。これは非常にもったいないことです。

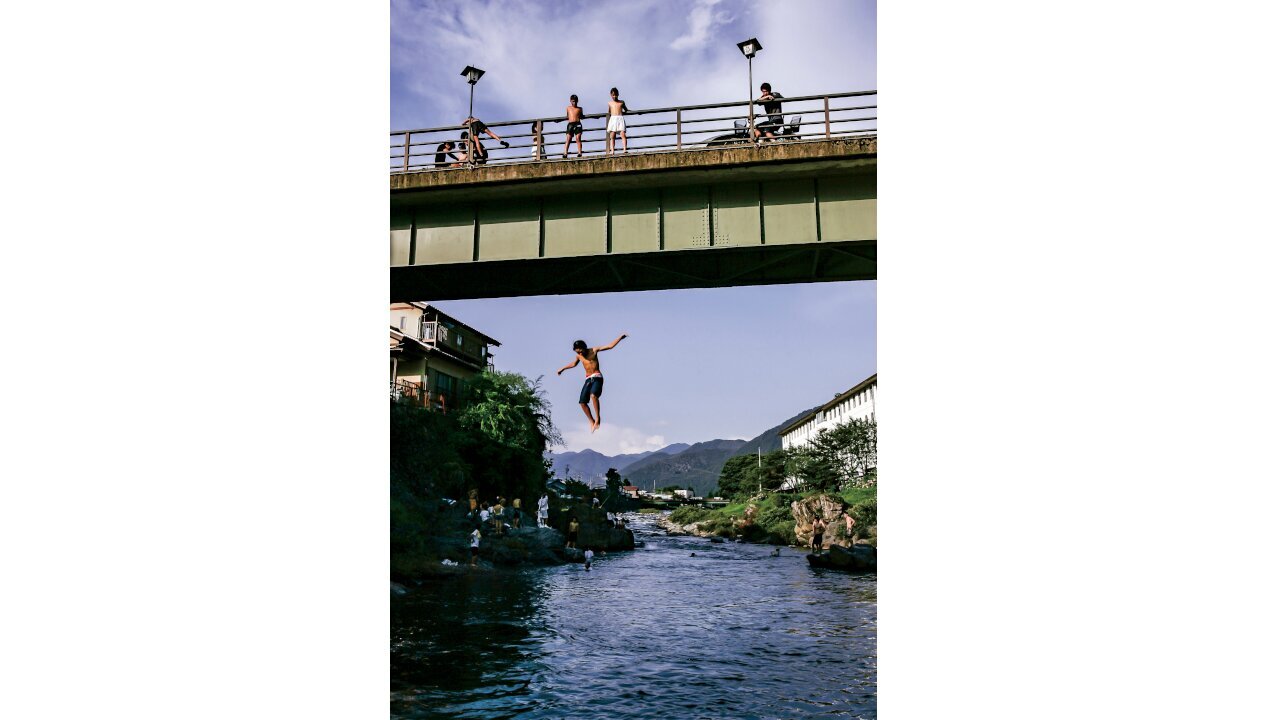

郡上八幡の吉田川に話を戻しましょう。町中に「八幡橋」(通称:学校橋)という橋が架かっており、夏になると地元の子どもたちはこの橋のたもとの岩場から次々に川へ飛び込みます。最初は低い岩から始め、慣れてきたら八幡橋の中程から飛び込み、最後は一番高い「新橋」からザブーン!これが地元の川ガキたちの肝試しです。

驚くべきことに、こうした遊びを子どもたちは自分たちだけで行なっています。大人が常に付き添っているわけではありません。それでも地元の子どもが川で亡くなる事故は起きていないのです。ごくまれに観光客が溺れる事故はありますが、地元の川ガキたちは自分たちで「ここは危ない」「ここなら安全」と学習し、無茶はしません。これぞ遊びの中で培われる危機回避能力ではないでしょうか。

ところが数年前、この水の都・郡上八幡ですら「良い子は川で遊ばない」という教育方針が一時取られたそうです。地元の学校が橋からの飛び込み禁止を掲げたのです。それに対し住民たちが猛反対しました。長良川郡上漁協の白滝治郎組合長などは「そんな張り紙をするなら漁協はもう学校行事に協力しない!」と声を荒らげたそうです。その甲斐あって、今でも郡上では橋からの飛び込みは禁止されていません。地域ぐるみで川遊び文化を守ったのです。

私はこの話を聞いたとき、「なんて素晴らしい大人たちだろう」と感動しました。大人が本気で子どもの遊び場を守ったのです。「川は危険だ」ではなく「川は楽しいけど危険もあるから気を付けよう」と伝えるべきなのです。郡上の大人たちはまさにそれを実践したのだと思います。

毎年夏になると、残念ながら酔っぱらったバーベキュー客が川で溺れる事故が起きます。彼らは川の怖さを知らず、酒の勢いで飛び込んでしまうのでしょう。もし子どもの頃に渓流の冷たさや流れの怖さを肌で知っていれば、無謀な飛び込みなどしないはずです。やはり大人になる前に自然の楽しさと危険を両方教えておくことが大事なのだと痛感します。

私が尊敬する名人に、野嶋玉造さんという方がいます。利根川の激流に胸まで立ち込み、大アユを次々と釣り上げるレジェンドです。その野嶋さんは言います。「川を舐めるな、決して怖がるな」と。一見矛盾しているようですが、実に的を射ています。「舐めるな」は油断するなということ、「怖がるな」は萎縮するなということです。

暴れ川と呼ばれる利根川で幼少期から川に鍛えられた野嶋さんだからこその名言でしょう。「川を甘く見るな、でも怖がりすぎるな」。子どもたちに本当に必要なのは、危険を遠ざけることではなく、自然と向き合う力を育てることなのです。

親子釣りフォトコンテストを開催中

Instagramと特設サイトで親子釣りの写真投稿を募集しています。投稿時に指定ハッシュタグ「#つり人親子釣りコンテスト2025」を必ずつけてください。投稿作品の中から優れた作品を、つり人オンライン特設ページへ掲載(紹介文や編集部コメント付き)。毎月3名に子ども用ライフジャケットまたはAmazon ギフト券をプレゼントします。さらに2026年1月16〜18日「釣りフェスティバルin パシフィコ横浜」つり人社ブースにて、投稿の中から選ばれた優秀作品を展示いたします。

\あわせて読みたい/ なぜ、釣りの記憶は"一生"残るのか?「親子で楽しむ、初めての釣り入門」

%20(2).jpg)

\あわせて読みたい/ たった1匹の魚が、子どもの“世界”を変える。釣り教室で感じた、自然の教育力

\あわせて読みたい/ 【夏休み】子どもに「釣りに連れていって!」と言われたら?この4つの釣りなら間違いなし!」

-3.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)