「アユの友釣り。興味はあるけど、何から始めればいいか分からないし、なんだか難しそう…」そんな、はじめの一歩を踏み出せないでいるあなたへ。アユ釣り経験ほぼゼロの編集部員が、全く同じ目線で友釣りの世界に飛び込みました。オトリの買い方から、川での立ち回り、サオの操作まで、一つひとつの基本を学び、そして失敗する姿をドキュメント。ビギナーがつまずく点と、それを乗り越えるコツが詰まった、超リアルな入門ガイドです。

「アユの友釣り。興味はあるけど、何から始めればいいか分からないし、なんだか難しそう…」そんな、はじめの一歩を踏み出せないでいるあなたへ。アユ釣り経験ほぼゼロの編集部員が、全く同じ目線で友釣りの世界に飛び込みました。

オトリの買い方から、川での立ち回り、サオの操作まで、一つひとつの基本を学び、そして失敗する姿をドキュメント。ビギナーがつまずく点と、それを乗り越えるコツが詰まった、超リアルな入門ガイドです。

写真と文◎編集部

ビギナー視点のアユの友釣り入門をお届け

こんにちは。編集部のアライです。今日は栃木県宇都宮市を流れる鬼怒川にやってきました。編集長のサトウと副編集長のナガシマも一緒です。アユ釣りを教えてもらいます。

私が月刊つり人の編集部に配属されたのはちょうど1年前。それまでは姉妹誌バサーの編集部を経て長くウェブ担当の部署にいたため、アユ釣り経験は今回で3回目です。最初は入社直後の社員研修で那珂川を釣り小さなアユを3尾くらい掛けた記憶があります。2回目は10年の間を空けて去年、同じメンバーで鬼怒川を訪れ2尾くらい掛けました。いずれも、先輩に教えられるがままオトリの付け方や川の歩き方など必要な動作を体験しているなかで得た釣果といったぐあいで、理屈など何も分からないまま釣れてしまったというのが実感です。

その後、アユ関係の取材を何度か経験し、いくらか友釣りの解像度も上がってきました。いまならビギナー目線での入門記事をお届けすることができます。これから友釣りに入門したい人に役立ててもらえれば幸いです。

朝はオトリ購入から

さて、この日私たちが集合したのはオトリ店「食事処鬼怒橋たつ味」さん。そう、友釣りの朝はオトリと遊漁券の購入から始まります。

準備するのはオトリ缶と引き舟。オトリ缶はエアーポンプ付きのクーラーボックスのような見た目。引き舟は釣りの最中にオトリと釣れた野アユを入れておくものですが、多くの尾数を入れてしまうと弱ってしまうので、適宜容量の大きなオトリ缶に移していきます。購入したオトリもポイントまでの移動時はオトリ缶に入れておけば弱りにくいです。

スタッフさんにオトリ購入の旨を伝えるとイケスから桶に何尾か出してくれるので、その中から必要な尾数を釣り人自身が選んでオトリ缶に移します。目利きが問われます。

「背中がなるべく黒いのを選べ」とサトウ編集長。それが元気なオトリの指標となるそう。鼻先が傷ついていないか、胸ビレがピンとしているかも見ておきましょう。今回は3人分計6尾を黒っぽいのから順に選びました。一般的には1人2尾の場合が多いですが、ビギナーは予備で3尾購入してもOKです。ちなみに1尾400円でした。

アユの友釣りの服装

オトリと遊漁券を購入したら川原へエントリー。身支度を整えます。友釣りの服装と言えば、上半身のベストに下半身はウエットスーツのような素材のアユタイツという出で立ち。

川に立ち込む釣りなのでとくに重要なのは下半身です。アユタイツはウエーダーと違い、身体に密着して水の抵抗が少なく、流れの中でも立ちやすいです。また、夏の釣りとは言え川の水に長時間浸かっていると将来関節の不調などの不安もあり保温性も必要。さらに川底に膝をつく場面も多いことからクッション性も欲しい、などの理由から友釣りでは必須の装備です。身長(股下)と胴回りのサイズによってラインナップされているので、自分の体型に合ったものを選んでください。

足もとはアユタビという友釣り用のウエーディングシューズです。コケの付いた川底でも滑りにくいフェルトソールで、靴紐のあるウエーディングシューズと違い足の甲やくるぶし回りが柔軟です。トレッキングの場面がある渓流釣りには不向きですが、流れの中で踏ん張りやすいのが専用品たるゆえんです。大きな石を蹴ったときに悶絶しないよう、つま先が分厚いものを選ぶといいですよ。私はさらに踏ん張りがきく先割れタイプものを買いました。

上半身は仕掛け類の収納ポケットが充実したベストがいいです。バッグはおすすめできません。友釣りは川の中で転倒しやすい釣りで、ストラップが流れの中で身体に絡まるリスクが高いと感じます。実際、今回も不注意から転倒した際に引き舟のロープが足首に絡まって立ち上がれなくなったことがあり、ひも状のものはなるべく減らしたいと痛感しました。

.jpg?width=862&height=850&name=04-DSC_4844%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

石を見てポイントを選ぶ

いやー、やっぱり夏の青空のもと川に入るのは気持ちいいですね。前号(アユルアー特集)では相模川と安曇川で取材しましたが、鬼怒川の水はひんやりしている気がします。そう言えば本誌でもお馴染みの水産有識者・水産研究教育機構の坪井潤一さんによると県内の他の河川と比べても鬼怒川は水温が低いため近年においても河川環境が保たれているのでは、と話していたのを思い出しました。

ここからは私の想像ですが、近年は世界的な温暖化に加え、里山の宅地化や太陽光発電施設など開発の影響で土地の涵養力が低下、降った雨がすぐに流れ出してしまうことが慢性的な渇水と高水温化に拍車をかけているような気がしてなりません。などと考えを巡らせながら、エントリーしたのはJR東北本線上流側。実績大の人気ポイントだけあって既にズラっと友釣りファンが立ち込んでいます。

「やっぱりここは石の色がいいから期待できるぞ」とサトウ編集長。石の色がいい。最近は私もその意味が分かってきました。要するに、黒っぽいの、赤っぽいの、白っぽいのなど石本来の色が輝いて見える川底は新鮮なアカが付きやすく、アユがいるポイント。逆に川底の石全てがくすんだ灰色で覆われている場所はアユが寄り付かないということでありましょう。ここはまさに光って見える川底でした。先行者の邪魔をしないよう大きく迂回して空いているところに入らせてもらいました。

完成仕掛けがおすすめ

サオに仕掛けを張るのはポイントに立ってからです。なんせアユザオは9m前後の長さ。伸ばしたまま移動するのは危険ですからね。

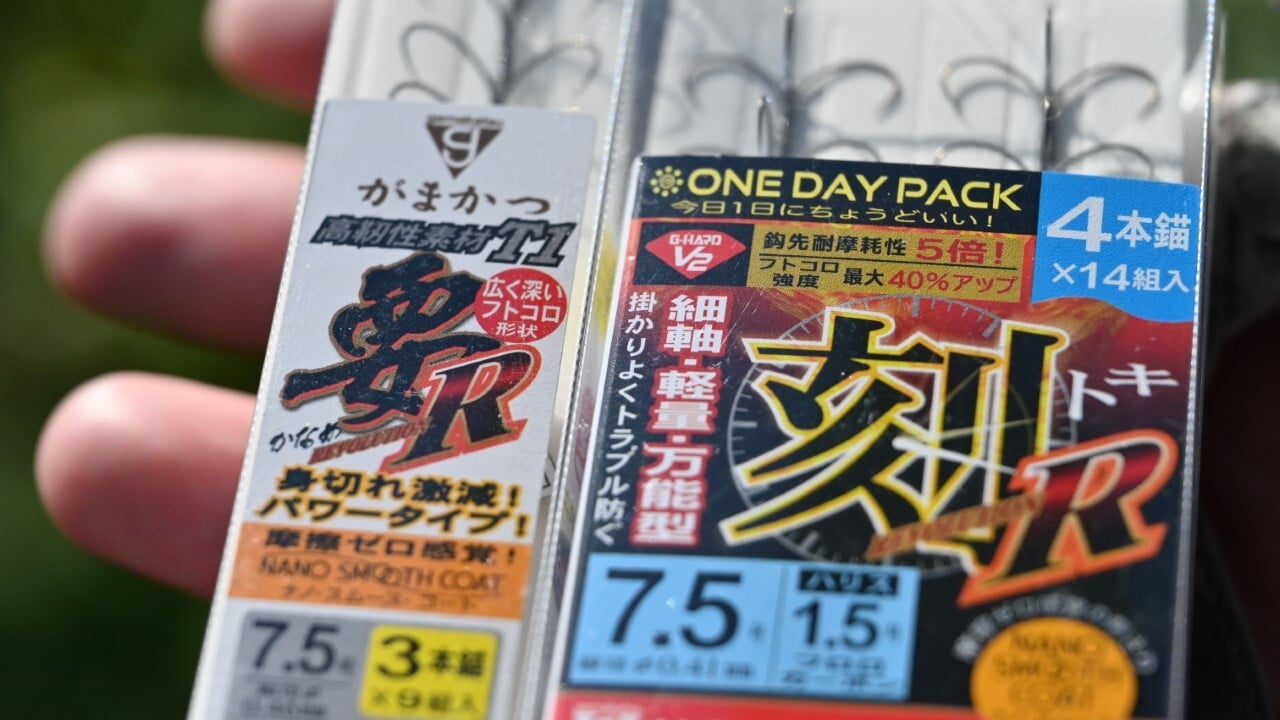

今回私は天井イトからハナカン回りまで組み立て済みの完成仕掛け「アーマードRF+プロ(パーフェクト仕掛)」水中イト0.06号を購入しました。これにハリス付きのハリさえあれば、釣りができるセットです。ハリは「刻R」の4本イカリと、「要R」の3本イカリを用意しました。それぞれ7.5号です。

ですがサトウ編集長によれば関東有数の大アユ河川である鬼怒川では少々細めだったとのこと。25cm超クラスも交ざる8月下旬以降であれば、水中イトは複合メタル0.1号、中ハリスはフロロ1.2号といった仕掛けがおすすめです。

.jpg?width=4024&height=3472&name=%E3%82%A2%E3%83%A6%E3%81%AE%E5%8F%8B%E9%87%A3%E3%82%8A%E5%AE%8C%E6%88%90%E4%BB%95%E6%8E%9B%E3%81%91%20(2).jpg)

%20(1).jpg?width=730&height=346&name=09-DSC_4890%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

川の中で仕掛けをセットするコツ

ノベザオは幼少期に使った経験のある人も多いと思いますが、川の中で9mのサオを準備するのはコツが要ります。タモをうまく使ってください。まず、仕掛けのスプールをタモの中に入れ、穂先に接続してサオを伸ばしていきます。伸ばしきったらハナカンの位置がサオ尻に来るように仕掛けの全長を調節します。天井イトが折り返されている部分の編み付けをスライドさせて調整できるようになっているのが一般的。

次に逆バリ部分にハリスをセットします。こういった手もとの作業では、担いだサオ尻を肘で押さえて両手を空けます。これもならではの作法でしょう。

「なるべくサオ尻側を担いだほうがテコの原理で安定するぞ」とサトウ編集長。シーソーのようにバランスが取れてしまうとどっちに傾くか分からなず不安定になります。逆バリのハリス止メにハリスを通し挟みますが、1回だけだと衝撃で切れやすいので2重になるように挟みます。この際、端イトが下側に来る(マクラになる)ように挟んでください。そうしないと意味がないので。

オトリのセットは水から出さずに!

いよいよオトリのセットです。未経験者にとって最大のハードルと言ってもいいでしょう。オトリが弱らないようなるべく素早くセットして送り出したいところです。コツは各工程でアユと仕掛けの各パーツをしっかり保持しひとつずつ確実に進めること、アユを水から出さずに作業することです。

手順は、引き舟からオトリをタモの中に出す、ハナカンをセットする、タモの外に出す、逆バリをセットするというながれ。

手返しを上げるにはタモにハリを引っ掛けないことが重要です。そのためオトリを取り出すときなど両手を使いたいときは中ハリスの部分を口にくわえる、ハナカンをセットする際には逆バリから下のハリまでを軽く握り込むか中指~小指に軽く巻きつけるかしてブラブラしないようにします。ハナカンセット後はタモの外に出して作業するのも同じ意図ですね。分かってるんですけどね……慣れないとなかなかスムーズにいかないです。おぼつかない手つきでオトリセットを進めていると……。

「そんなに水から出していたらすぐ弱ってしまうぞ」とサトウ編集長から喝が飛んできます。中腰になるのがツラく、ついつい水面上で作業してしまっていたんです。流れの中で片膝を立てる姿勢になることで改善しました。

オトリを付ける手順

釣り方の基本とコツ

さてここから実釣スタート。まずはねらった筋(川底が黒く見えるところ、石が作る波立ちのキワなど)にオトリを定位させたい。今立っているポイントは膝上くらいの深さのトロ場。もっとザバザバと流れる瀬ではオトリを空中から振り込んだほうが素早く確実にねらったところに入れられて弱りにくい場合がありますが、ここでは手もとでオトリを放して送り届ける基本を学びます。

オトリの送り出し方

オトリアユをねらいたい筋へ送り出したいときの手順は以下の通り。

1.手もとでオトリを放したら水面直下を泳ぐようにテンションを保ったまま

2.流れを利用してオトリを一度下流側へ

3.サオ先を前方へ送りねらいの筋へ誘導

4.サオを寝かせてオトリを潜らせ馴染ませる

手もとでオトリを放したら、水面直下をオトリが泳ぐテンションをキープ。そうすると流れに乗ってまずは下流側へ。そこから徐々にサオを向こう側へ送っていくと、イトに引かれたオトリも向こう側へ導かれます。ねらいの筋に近づいたらサオを寝かせ気味にしてオトリを潜らせ定位させるといった具合です。サオ先からオトリまでのイトが流れに対して並行になるよう、ねらいの筋に合わせてポジションを調整し、オトリをなじませた状態が基準となります。

重要なのはテンションの管理です。適切なテンションを保ったまま完了させます。引っ張りすぎるとオトリは水面から出てしまい、緩めすぎるとオトリは川底に休んで根掛かりします。

慣れないうちはオトリが好き勝手に泳いでしまい、なかなかねらったところへ誘導できませんが、一連の動作を流れるようにできるようになってからは、オトリがきれいに扇状のコースを描いてねらいの筋に入ってくれるようになりました。

.jpg?width=1280&height=720&name=12-DSC_5200%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

テンションの掛け方やサオ角度の変化で誘う

オトリ操作の前提として教えてもらったのがサオの角度の概念です。まず水平に対してサオを立てるか寝かせるかでオトリの泳ぎが変わります。サオを立てるとイトは水の抵抗を多く受け、オトリのハナカンを後ろへ引っ張ります。するとそれに抵抗してオトリは大きく泳ぎます。それを利用してオトリを自発的に移動させる釣り方を「泳がせ釣り」と言います。

対してサオを寝かせるとイトが斜めに入るので抵抗は減り、オトリは1ヵ所に定位しやすくなります。その状態からサオにテンションを加えて引っ張るようにオトリを泳がすのが「引き釣り」です。

次に流れの向きに対してのサオの角度です。自分より下流へサオ先を向けるのは「下ザオ」、上流へ向けるのは「上ザオ」と呼びます。下ザオのとき、オトリは左右へ大きく動きやすくなり、上ザオでは動きにくくなります。

それぞれの友釣りファンにとって基準となるサオの角度があるわけですが、私の場合、オトリが馴染んだ際に上流へ30~45度くらいの上ザオ、水面から20度くらいでイトが水中へ入るサオの角度がこの日の基準になりました。

「サオ先にオトリの重みを感じるかどうかのテンションをキープするように」とサトウ編集長。ここでもテンション管理が重要なようです。しかしこれがなかなか難しい。おそらく道具立てによっても感じやすさは大きく違うはずで、技術の粋を集めた高額ロッドやさまざまな調子の穂先のラインナップがあるのも納得です。「サオ先を見て曲がり具合を覚えるとよい」とアドバイスをもらいました。

なんとなく感覚がつかめてきたので、サオを立てて大きな泳ぎを促してみたり、くにくにとサオの曲がり具合を変えてみたりして野アユを誘ってみます。でも、これをやっているとみるみるオトリの元気がなくなっていくような……。

取り込みはスムーズに

このままではマズい。焦り始めた私の目が、岸寄りのカケアガリ付近の筋でキラキラ光る魚影を察知しました。最初は気のせいかなと思いましたが、気のせいに思えるキラキラはたいていアユだというのをこの1年間で学んでいたんですね~~~。

その筋にオトリを送り込むと、目印が激しく動いたり、ココンッといった感触が伝わってきたりするではないですか。「チャンスだぞ!」とサトウ編集長。やっぱりこれアタリっすか!そのまま待っていると、オオ~ッ、ガツンと!野アユの重みがサオに乗りました。なんとかタモ入れにも成功し、このあと短い時間で3尾ほどをキャッチ。俺ちょっと上手くなったんじゃないですか!?と舞い上がりましたがこの後がダメでした。

10時ごろに強まった風にサオが押されてテンション管理どころではありません。9mのサオってこんなに風にあおられるのね汗。そんななかでも一応3尾くらい掛けましたが、いずれもサオを立てるのに失敗し、タモをまさぐっている間にフックオフ。「そういうときは自分が下らなきゃ」とサトウ編集長から指導が入りましたが、サオを立てながら川を歩くのにビビってしまい無念でしたね。

その悪い流れを引きずり、根掛かりはしまくる、ボサにも引っかける、取りに行って深みにはまってコケる、そのはずみでタモが流され慌てて引っ張った尻手ロープが切れる、ダイビングキャッチしてまたコケる、と踏んだり蹴ったり。もちろんオトリは瀕死です。泣きそうになりながら午前の部は終了。午後はエリアを移動して3ヒット2キャッチしたところで夕立が来て強制終了となりました。

「午前の3バラシが無ければ全然違う世界だったと思うよ」とサトウ編集長。友釣りはオトリの交換がキモですからね、それはそう。正直かなり悔しいですが、そのぶん深みにハマる友釣りファンの気持ちも深く味わえた1日になりました。

.jpg?width=872&height=900&name=14-DSC_4990r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

※このページは『つり人 2025年10月号』に掲載した記事を再編集したものです。

r.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)