シンプルな道具と釣り方で、ヤマメやイワナといった美しい渓流魚と対峙する「テンカラ釣り」。その簡素さとは裏腹に、非常に奥深い世界が広がっている。本記事では、この魅力的な釣りを始めたい人に向けて、テンカラの第一人者・石垣尚男氏のメソッドに基づき、仕掛けや釣り方といった基礎知識を徹底解説する。

シンプルな道具と釣り方で、ヤマメやイワナといった美しい渓流魚と対峙する「テンカラ釣り」。その簡素さとは裏腹に、非常に奥深い世界が広がっている。本記事では、この魅力的な釣りを始めたい人に向けて、テンカラの第一人者・石垣尚男氏のメソッドに基づき、仕掛けや釣り方といった基礎知識を徹底解説する。

解説◎石垣尚男

まとめ◎編集部

テンカラ釣りの特徴と魅力

渓流魚を毛バリで釣る方法には、代表的なものとして「テンカラ」と「フライフィッシング」がある。どちらも人気だが、近年はフライフィッシングの本場である海外でも、日本の伝統釣法であるテンカラが注目を集めている。その魅力は、竿、ライン、毛バリというシンプルな道具立てで魚との対話に集中できる、その簡素さにある。釣り方も、狙ったポイントに毛バリを打ち込み、自然に流すという簡単なもので、初心者でも挑戦しやすい。

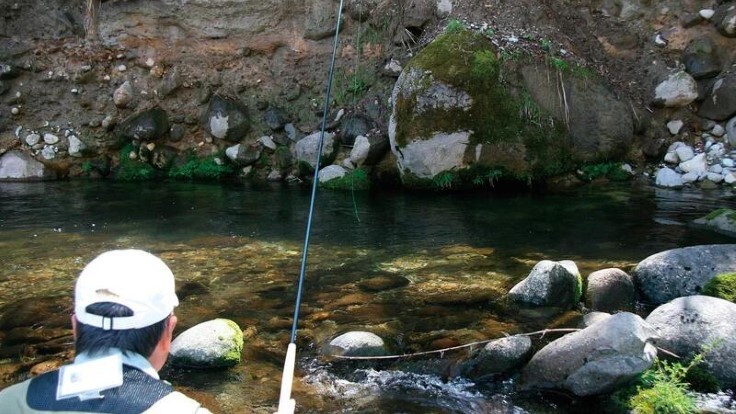

そして、テンカラ最大の面白さは、水面を流れる毛バリに襲いかかる魚を“見て掛ける”サイトフィッシングの興奮にあると言えるだろう。警戒心の強い俊敏な渓魚が、一瞬の油断を見せて「ガバッ!」と毛バリに襲いかかる。その視覚的なインパクトとスリルは、他の釣りでは味わえない格別なものだ。

テンカラの対象魚

テンカラの対象魚は、主にヤマメ、アマゴ、イワナであるが、ニジマスも対象となる。特にこれから始めたいという人なら、まずは魚が多くいてその姿も見える渓流の管理釣り場がオススメだ。そこでニジマスを対象に、振り込み(キャスティング)を含めてテンカラの道具の扱いに慣れるといい。魚が釣れる感覚や毛バリにヒットしたあとの取り込みもひととおり覚えてから、渓流でヤマメやイワナをねらうとスムーズだろう。

テンカラ釣りの時期

テンカラを楽しめる期間は、全国の多くの渓流が解禁する3月頃から、禁漁となる9月頃までである。ただし、解禁直後の低水温期はエサ釣りに分があり、テンカラが本領を発揮するのは、渓魚たちが水面を意識し始めてからだ。具体的には、カゲロウやカワゲラといった水生昆虫(川虫)の羽化が活発になるタイミングが、本格的なシーズンの幕開けとなる。

その時期は、おおよそ5月の大型連休頃から。山里の風景にヤマブキの黄色い花が咲き始めると徐々にシーズンインし、紫のフジの花があちこちで目につくようになれば盛期と言える。水生昆虫の羽化は梅雨明けには一段落するが、夏以降は入れ替わるようにアリや甲虫といった陸生昆虫が水面に落下するため、渓魚たちはシーズン終盤まで毛バリに好反応を示してくれる。

これらのことから、テンカラのベストシーズンは、5月から9月頃までと言えるだろう。

テンカラ釣りの竿と仕掛け

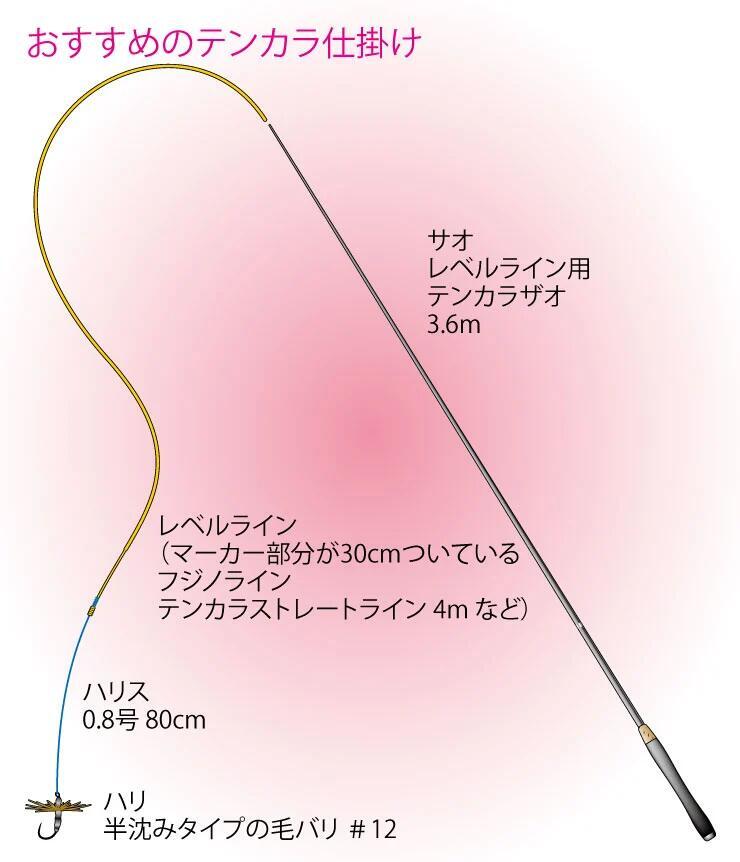

基本的なタックルは下図のとおりだが、サオは3.3~3.9mが一般的。迷ったら3.6mを基準にするとよい。調子は合わせるラインによって異なるが、一般的な渓流を釣るなら後述のレベルラインがよく、それには軟らかめが向く。

レベルラインは均一な太さのラインでフロロカーボンが主な素材。テーパーが付いていないので振り込みにコツがいるが、その分、キャストしたあとの毛バリが手前に引かれたりせず、自然に流しやすい。レベルラインはサオの長さにカットして使用する。

その先のハリスはフロロカーボン0.8号。テンカラではハリスもキャスト性能に関係しており、ナイロンより張りがあるフロロカーボンを使うほうが毛バリの直進性がよく、さらに水切れがよいので扱いが楽だ。長さは1mにする。

なお、その他のアイテムではウエーダー、フィッシングベスト、偏光グラスは必需品だ。偏光グラスは水面直下の魚の動きを察知するのに欠かせない。また、底石の状態を確認できることで、川を渡る際もより安全になる。

使う毛バリは半沈みタイプ

テンカラで毛バリを使う上で、フライフィッシングと大きく異なるのが、毛バリを完全に浮かせるのではなく「半沈み」の状態で流す点だ。フライフィッシングでは、ドライフライを浮力剤(フロータント)まで使って水面に浮かせるが、テンカラの毛バリは、水面直下を漂うように半沈みタイプを使うのが基本となる。

毛バリが半沈みでも、魚が水面近くまで捕食しにくれば、その姿や気配は十分に捉えることができる。その一瞬の変化を捉えてアワセることで、きちんと魚を手にできるのだ。また、ドライフライのように定期的に乾かす手間が不要な点も、テンカラならではの魅力と言える。

テンカラ用の毛バリは市販品もあるが、自作するのもまた一興だ。自分で作れれば、いつでも手軽に補充できて費用も抑えられる。そして何より、「自分で巻いた毛バリで魚が釣れる」という体験には、格別の充足感がある。

また、フライフィッシングでは大小さまざまな毛バリを使うが、テンカラなら小さすぎない1種類の毛バリがあればまずは十分だ。サイズはフライフックの#11や#12クラスが使いやすい。テンカラバリの5号クラスもだいたい同じ大きさになる。

\あわせて読みたい/ テンカラ釣りの毛バリ自作方法【材料や巻き方を画像で詳細に解説】

名手が教える釣り方の基本

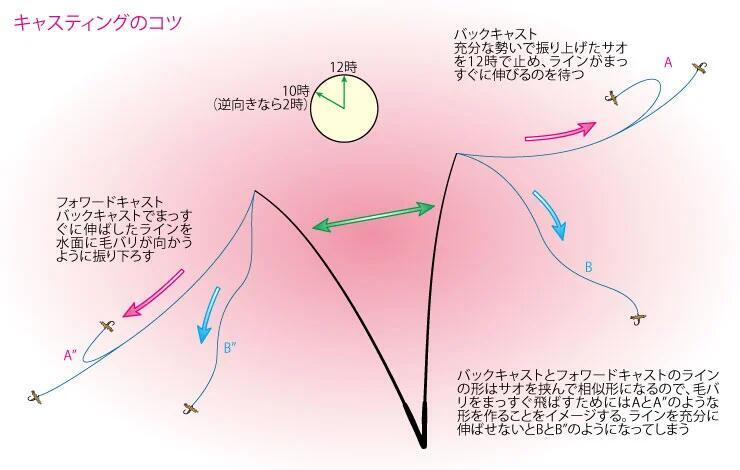

テンカラのキャスティングに力は必要なく、サオの弾力を活かすのがコツになる。キャストは投げたい方向に対して、サオを前後にまっすぐに振るのが基本。その振り幅はバックキャストで12時、フォワードキャストで10時(もしくは2時)のイメージだ。サオの振り幅はかなり狭い。キャスト後は手前のラインが流れに取られないよう、腕を持ち上げてサオ先をある程度の高い位置に保ちながら釣りをする。

毛バリは3秒を基準に流す

次に毛バリは自然に流すのが基本。その際、水面直下を流すので、ラインとハリスの結び目が水面に付くか、わずかに5~10cm水面上にあるようにする。こうすることで毛バリは水面下5~10cmを流れ、魚がくわえやすく、かつアワセやすい状態になる。

立つ位置は魚が毛バリに出る場所の真横が理想。毛バリを自然に流しやすいことと、魚が毛バリをくわえるのを目視しやすいためだ。ただし、後ろに木が茂って真横に立てない場合は、ポイントの斜め下流が多くなる。

1ヵ所につき3秒、3回同じところを流して反応(アタリや魚の動き)がなければ、魚がいないか食い気がないと判断して違うポイントをねらう。テンカラは手返し重視の釣り。ポイントは無数にあるので、ダメなところで粘らず、どんどん新しいポイントをねらっていくほうが魚も釣れる。

ただし、下流や横から流れなりに毛バリを流して魚が出なかった場合、今度は上流から下流に向かって誘いを掛けて(毛バリが水面から飛び出さない程度にチョンチョンと引くなど)同じポイントをねらうと魚が出る場合がある。

アワセは一呼吸が大切

テンカラのアワセは遅アワセ。毛バリが流れていると想定する場所の周囲を目で追い(毛バリそのものを見ようとする必要はない)、バシャッと魚が出たり、スーッと水面近くに黒い影が浮かんできたり、ギラリと水面下が白くなったり(エサを食った魚が反転している)、なにか違和感を覚えたら、「よし」と一呼吸おいてサオをあおりアワセを入れる。

慌ててアワセると掛からなかったり、毛バリをくわえる寸前の魚を脅かして引き返させてしまうことが多い。この感覚は当然ながら、魚が実際に釣れるほど蓄積できる。魚が掛かったらサオを倒して肩に掛け、寄せたラインを掴み、ハリスをたぐってタモに取り込む。

\あわせて読みたい/ 渓流釣り/テンカラ釣りデビューのための準備と実践 実践編 ポイント選びとアワセのコツ

※このページは『つり人 2021年5月号』を情報更新・再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)

.jpg)