アユの活性が上がりづらいローライト&低水温の条件下では、わずかな変化に気付けるかが釣果を左右する。ミノーならではの引き抵抗の軽さが、感度を高め、アユルアーの醍醐味も際立たせてくれる。

アユの活性が上がりづらいローライト&低水温の条件下では、わずかな変化に気付けるかが釣果を左右する。ミノーならではの引き抵抗の軽さが、感度を高め、アユルアーの醍醐味も際立たせてくれる。

写真と文◎編集部

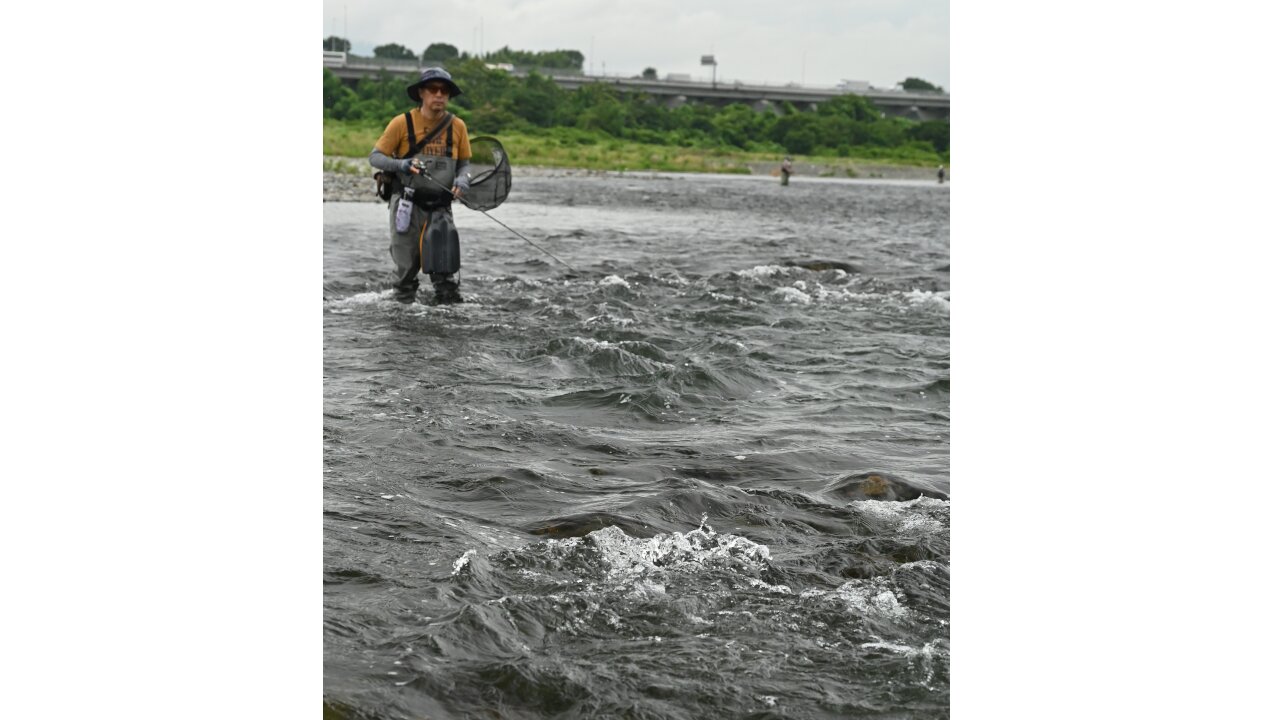

ローライト&低水温で低活性の相模アユ

言わずと知れた首都圏アユルアー河川の雄である相模川。夜明けとともに釣り場に入らないと一番人が集まるポイントには立てないほどである。そんなルアーマンから大人気の川に足繁く通い、気が付けば5シーズン目というのが浅井雅久さんだ。自宅からの距離も程よく、短時間釣行で釣果が出せるこの釣りにハマったという。

雨天が続いていた6月下旬、雨の降らないタイミングを見計らって、同じく夏の釣りとしてアユルアーにハマりつつある田崎翔さんと相模川へ足を運んだ。

5時過ぎに昭和橋下流の瀬を覗くと、すでにルアーマンがサオをだしていたため、浅井さんたちはその瀬の上流、アユルアー区間の上限近くの区間に入ることにした。小さいアユは岸際を中心に時折跳ねており、流れにも入っているアユはいるはずと見込んでのことだ。ウエーダーを履いてちょうどいい冷たさの水温で、アユの活性は低いようす。この日は曇り予報。日差しが差してアユの活性が高まることは見込めないが、そういった日でも時合は必ずあると浅井さん。

ダウンクロスで流心を横切るように泳がせながら一歩ずつ下って広範囲を探っていくとロッドが曲がった。小気味よい引きを楽しみながら寄せ、抜き上げたのは白いとはいえ背掛かりのアユだ。今度は田崎さんに連続ヒット。

「浅井さんのアユより一回り小さいですが、急に当たるようになりました。時合みたいですね」

左)浅井さん

ロッド:WCV96CL-5Jスウィートトリック(フェンウィック)

リール:カルカッタコンクエストBFSHG(シマノ)

ライン:PE0.6号

リーダー:LDLフロロティペット2X(ティムコ)

右)田崎さん

ロッド:WCV96SL-5Jスウィートトラップ(フェンウィック)

リール:ヴァンキッシュ2500SHG(シマノ)

ライン:PE0.6号

リーダー:LDLフロロティペット2.5X(ティムコ)

抵抗が少ないからこそ分かる流れの小さな変化

浅井さんがヒットさせたルアーは鮎ゲームシュマリMR88F(ティムコ)、田崎さんが使っているのは鮎ゲームシュマリ110F(ティムコ)。どちらも元々は本流のサクラマスに使われるスリムシェイプのミノーである。

「鮎ゲームシュマリはどちらも細身でリップが小さいのが特徴です。アクションもロール中心なので引き抵抗が軽くて流れの変化に気付きやすい。変化のある所は何回か流すとアタリが出ることも多いですね。ショートリップだとロッド操作への追従性がよいので、ルアーのトレースコースも、ティップの位置を少し調整するだけで楽に修正できます」と浅井さん。

アユルアーは積極的にルアーを操作して自分の思い描いたとおりにアユを掛けられるかが楽しみ方のひとつである。引き抵抗が小さいミノーはコントロール性が高く、野アユを追わせて掛ける面白さを引き出してくれる。

また、引き抵抗が少ないことの恩恵は取り込みの際にも光る。流れの中で掛かったアユを寄せるときに、ルアーの抵抗が小さいほうが、より楽にやり取りできてアユのコントロールもしやすいと感じられるはずだ。

ウエイト調整でレンジを変える

アユがねらえるのはチャラ瀬から淵まであらゆる地形がポイントになるが、幅広い水深や流速に一つのルアーで対応することは難しい。ルアーには得意な水深や流速があることを把握・理解したうえで場所に応じて使い分けていくことが、釣果を伸ばすうえで大切なことだと二人は話す。

「たとえば鮎ゲームシュマリ110Fは1.3gのバランサーウエイトを付けた状態だと水深30~40cmが得意レンジになります。MR88Fは0.9gのウエイトを付けると40~80cmくらいのレンジに入りやすいです。ただ、取り付けるウエイト次第で得意レンジは変わっていきます」と田崎さん。

取り付けるウエイトのバリエーションを増やせば同じミノーでも対応できる水深や流速の幅が広がるというわけだ。鮎ゲームシュマリの場合、110F、MR88Fどちらにも1.3gのバランサーウエイトが付属してくるが、そのほかにも0.9、1.8、2.5gのウエイトを用意しておくと2種類のミノーであってもねらえるポイントはかなり広がってくる。

ボトムタッチの加減で、地形やルアーがどのレンジを泳いできているのか、イメージしつつ、ウエイト調整を行ないたい。浅井さんのイメージではゴリゴリではなく、コツ、コツと時折ボトムに触る程度に調節するとアタリが出やすいとのことなので目安にしてほしい。

コントロール性の高いミノーでじっくりと流れを攻める

朝一番の時合も落ち着き、下流を見れば一級ポイントにはアングラーがたくさん入っていた。しかし、たくさん釣れているようすはなく、引き舟が水に浸かっていない人も見える。

「今年は2回来ているんですが、どちらも昨年ほどの釣れ具合ではなかったですね。食んでいるアユも前ほどは見えないんですよ。他の場所も覗いてみますか」という浅井さんの一言で下流のポイントを車で回ることにした。

訪れたのは座架依橋下流の瀬。上流ではコロガシ釣りの人が時折アユを掛けている。浅井さんは瀬の中にある少し大きな石周りをピンポイントでねらう。小場所をねらう場合、ロングロッドはルアーをねらった場所に留めておきやすい。

膝下以下の浅いポイントで一度アタリがあったので再度投げ直す。ミノーが石の周りに差し掛かり、流れの変化を感じたところで、ミノーをじっくり見せるようにラインテンションを調節しながら留めておく浅井さん。すると、ググンと穂先が引き込まれ、元気なアユが水面を割ったのであった。

一方、田崎さんは下流のテトラ帯にぶつかる流れを中心に広範囲を釣り歩いたが、ニゴイに好かれていたようだ。その後も二人はポイントを転々としたが、アユの反応は芳しくなく納竿となった。

引き抵抗の軽いミノーはわずかな流れの強弱を感じ取りやすい。シビアな状況こそ、そういった小さな変化に気付くことが釣果に響くだろう。また、少ない手持ちでも探れるポイントを増やせるウエイトチューンは覚えておきたい一手だ。

\あわせて読みたい/ アユルアー(アユイング)完全ガイド【仕掛け・ルアー・釣り方・装備まで解説】

\あわせて読みたい/ アユルアー(アユイング)を1年やって気づいた4つの大事なポイント

※このページは『つり人 2025年9月号』を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)