知っておきたいライジャケの構造と「桜のマーク」の意味。平成30年(2018年)から船釣りでは着用が義務化されたライフジャケット。「桜のマーク」付きのモデルとそうでないものを膨らませる機会があったので気づいたこと、感じたことをレポートします。

レポート●ヤギ(月刊つり人編集部)

船釣りでは平成30年からライフジャケットが着用義務化

2020年11月、茨城県の鹿島港沖で起きた遊漁船と貨物船の衝突事故。残念ながら死傷者も出てしまいました。同じ釣りを愛好する者として、亡くなられた方のご冥福と、怪我をされた方たちのご快復を心よりお祈り申し上げます。今回の事故では、多くの釣り客が未明の海面に浮かぶ状態で、周囲の遊漁船により救助されました。あらためてライフジャケット着用の大切さを認識した方も多いと思います。現在、船釣り(沖釣り)を楽しむ際は、ライフジャケットの着用が義務化されています。ライフジャケットを着用していれば落水時の生存率は2倍以上。

それらのデータもあり、平成30年(2018年)2月1日から、法令の改正(「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」)により、小型船舶の乗船者に救命胴衣(ライフジャケット)の着用が義務化されました。

同時に「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づいて運航している釣り船にも、事実上「遊漁船業の実施に関する規定」(業務規定)の改正で同じ規定が適用されることになりました。詳しくは国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html)で確認できます。

この改正に際して大きなポイントになったのが、遊漁船に釣り人が自ら持ち込むライフジャケットについては、国の安全基準に適合したもの(桜マーク)のみが認められるようになったことです。具体的には、以下の項目を満たすべきと定められています。

・誤った方法で着用されないように作られたものであること。

・浮力7.5kg以上(体重40kg未満の小児用は浮力5kg 以上、体重15kg未満の小児用は浮力4.0kg以上)であること。

・非常に見やすい色のものであること。

・顔面を水面上に支持できるものであること。

・笛がひもで取り付けられていること。

さらに、近年使用者が多いボンベによる膨張式のものについては、以下の要件も加わる。

・索を引くこと等の方法により、膨脹するものであること。

・口で充気できる給気口が取り付けられていること。

古いライジャケを実際に膨らませてみた

ところで、自分のライフジャケットを、実際に膨らませてみたことがあるという人はどれくらいいるでしょうか?

一度膨張させたライフジャケットは、少なくともボンベを新品に交換しないと使えません。つまりその分の費用はどうしても掛かるので、「試しに膨らませてみた」とは、なかなかできないものです。

この点、横浜や大阪で開催されてきたフィッシングショーでは、桜マークの付いたライフジャケットに限り、メーカーを問わず高階救命器具株式会社が無償で点検を行なってくれていました。これはとてもありがたいサービスで、残念ながら来年はコロナ禍で実施されないとのことですが、同社では2013年からこのサービスを実施していたそうです。

そうしたなか、いろいろあって「自宅にあった古いライジャケを実際に膨らませてみた」というのが、下の画像です。結果は、どちらも膨らみました。ただ、実際にやってみたところ、桜マークなしのB社のほうについては、致命的な不良にも気が付くことになったのです。

致命的な欠陥を発見!(桜マークなしのモデル)

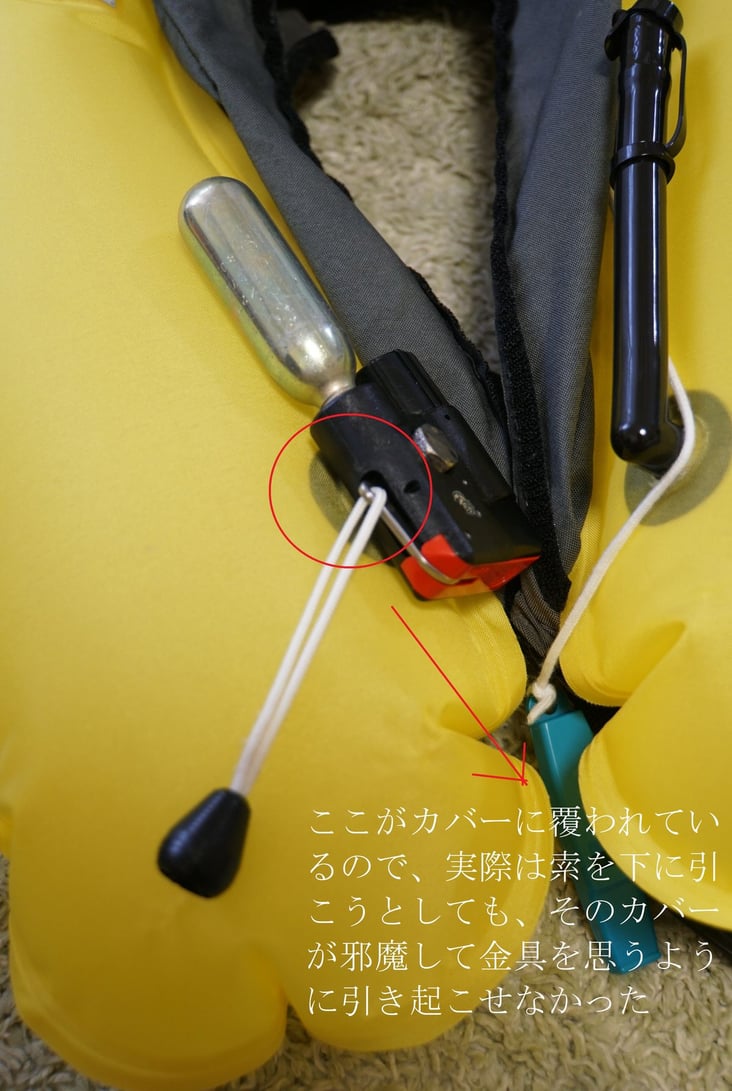

実はB社のほうのライフジャケットは、「手動索(起動のためのひも)」がそもそもうまく引けませんでした。なんのことはありません、外側のカバーにぴっちりと覆われている状態だと、膨張装置部分のレバーが押さえられた状態になってしまい、「あれ、力を入れてもぜんぜん引けない!」と焦ることになるのです。

たとえばB社のほうのライジャケも、事前に「起動させにくさ」を知っていれば、ムリヤリにでもひもを引いてなんとか膨らませることはできたかもしれません。しかし、海に放り出された時が本番だったら、間違いなくパニックになり膨らませることができなかったはずです。まして船釣りでなかったとしても、堤防釣りなどでビギナーにこのジャケットを貸して、万一その人が落水したら……と思うと冷や汗が出ました。

構造を知っておくことの重要性

ものすごく単純なことですが、ライジャケのカバーを実際に開いて、自分の目で構造を見ておくことの大切さを今さらながら痛感しました。ちなみにそれさえやっておけば、ライジャケに「笛がひもで取り付けられている」ことも、「口で充気できる給気口の形や位置」も実感として頭にインプットできます。先日の事故を伝えるニュースの中では、「助けてくれという声が暗い海に響いていました」といった内容の記述がありましたが、本来、海上でも陸上でも、遭難時に大きな声を上げ続けるのは体力的な負担が大きく危険とされます。「自分のライジャケにはこの場所に間違いなく笛がある、笛を使う」ことを事前にしっかり意識しておくことも相当に大切でしょう。

一度膨らませた手持ちの古いライジャケのうち、桜マークのないB社のほうは、これを機会に処分することにしました。A社のほうは桜マークもあり、気室もしっかり膨らみ、交換用のボンベの型番もボンベ本体の刻印から調べられたので購入することにしました。

ちなみに膨らんだ気室から空気を抜いて、元の状態にたたむのは器用でないと難しいのでは?という先入観もありましたが、これについては全くの杞憂で誰にでも簡単にできます。

命を守るためのライフジャケットに「もったいない」も「たぶん大丈夫だろう」も禁物。当たり前のことですが、自分のライジャケをしっかり見ることの大切さを感じました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)