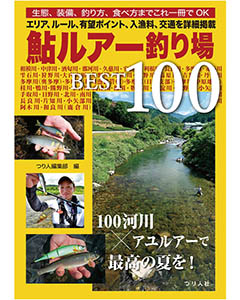

アユルアー(アユイング)がジャンルとして定着しつつある今、ルアーフィッシング界の伝説的スイムベイトが新たな選択肢に名乗りを上げた。アユ用に専用設計されたその名は「ジョインテッドクローシフト113邪神」。ミノーでもバイブでもない"邪神"誕生の舞台裏を効果的なふたつの使い方とともに深掘りする。

写真と文◎可児宗元

アユルアー専用「ジョインテッドクローシフト113邪神」誕生

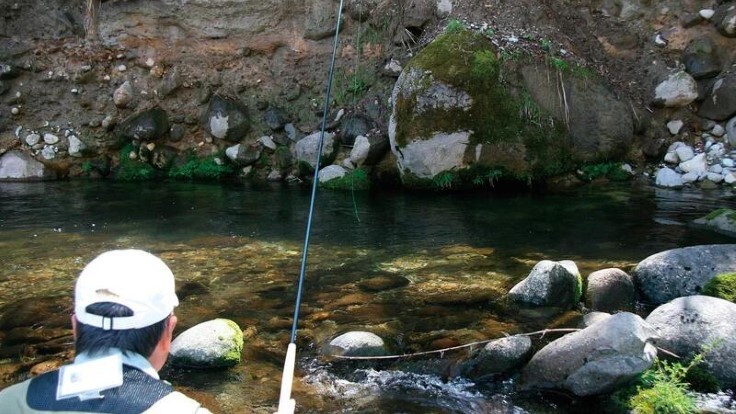

和歌山・三重・奈良をまたぎ、熊野灘へと注ぐ清流・熊野川。太古の自然を残すこの流れに立ち、ひとつのルアーがキャストされた。着水したルアーは流れをとらえてゆっくりと泳ぎ出す──そのボディーは、まるで本物のアユのようにしなやかに揺れ、石の際でヒラリと身をくねらせた。

「これが『邪神』の動きなんですよ」と笑顔で話すのは、ジョインテッドクローシリーズの開発者であり、ガンクラフト代表の平岩孝典さん。新たに開発された「ジョインテッドクローシフト113邪神」のテストを兼ね、友釣りのトーナメンターであり中学時代の釣りの師匠である喜多幅武さんとともに訪れた熊野川で、その性能を自ら披露してくれた。

ジョインテッドクローが変えたルアーの常識

「バス用として長年信頼されてきたジョイクロを、今度はアユの世界で本気で使えるようにした。それがこの邪神なんです」

アユルアー界に新風を吹き込もうとしている「ジョインテッドクローシフト113邪神」。そのルーツを語る上で、外せない存在がオリジナルの「ジョインテッドクロー」だ。

このルアーがバスフィッシング界に登場したのは2004年。当時、ミノーやクランクベイトといった直線的なアクションのルアーしか存在しなかったなかで、滑らかに蛇行するS字軌道で泳ぐビッグベイトという全く新しいルアーとして衝撃を与えた。ただ巻くだけで、まるで本物の魚のように水を切りながらスイーッと泳ぎ、時に流れを受けてふらつき、揺らめくボディー。

このS字系スイムベイトがなぜ魚に効くのか?ただ一直線に泳ぐのではなく、常に進行方向が変化する蛇行軌道は、ルアーの先にアングラーの気配を察知されづらい。まるで意志をもつ魚のような動きが警戒心の強いフィッシュイーターに効いた。

それでいてアングラーの意志を機敏に表現する芸達者ぶりも併せ持つ。たとえば、流れに乗せて漂わせたところからリールを一気に巻いて急加速させれば、天敵に気づいて逃げるベイトフィッシュに。ラインスラックを利用して軽くトゥイッチを入れれば、左右にグリンッと急旋回。弱ってヒラを打つ魚を演出することもできる。ジョイクロが多くのアングラーのタックルボックスに常駐するようになっても、使い手次第で千差万別の顔を見せるこのルアーの釣果が衰えることは無かった。

加えて、リアルで美しいシェイプとカラーリングも、アングラーの感性に強く訴えかけた。ビッグベイトというサイズ感を感じさせないナチュラルな外観は、バスのみならずトラウトやシーバス、果ては海外の大型淡水魚までをもターゲットにできるスーパールアーへと進化していった。

ジョイクロ113をベースにアユ用にカスタム

ジョイクロとアユの縁は現在のアユルアーシーンより以前から既にあった。

「ジョイクロでバス釣りをしていて、バックウォーター(ダム湖上流の流れ込み)でアユが反応することって結構あるんですよ。見た目がそもそもアユに似せて作ってるわけだし、動きも本物のアユそのもの。だからユーザーからも『アユ釣れますよね?』って声は以前から多かったんです」

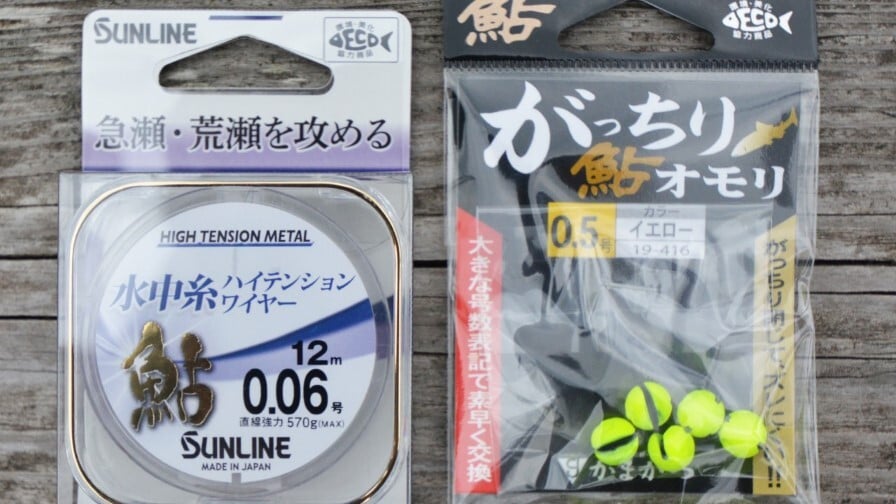

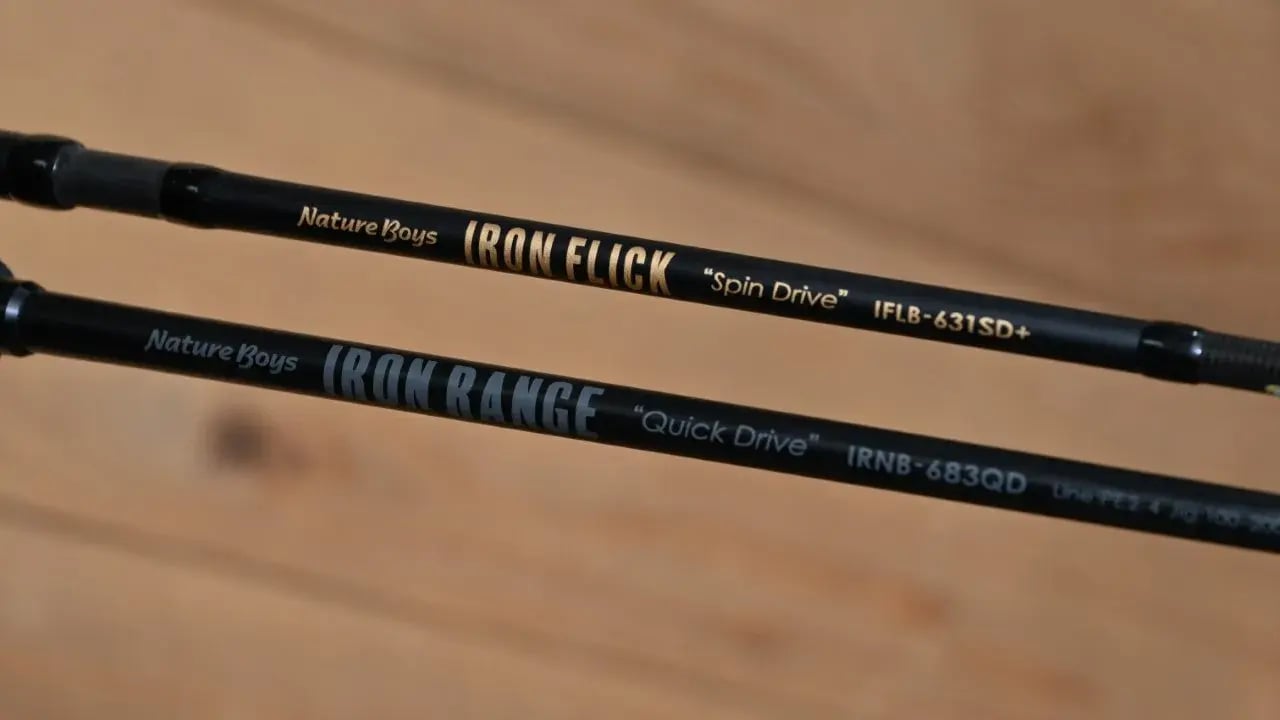

そう語る平岩さんが、ならば本気でアユ専用に作ろうと着手したのがジョインテッドクロー邪神。ジョイクロシフト113をベースに、腹部にシンカー用のアイ、リアにハリス止めを追加し、フックセッティングと姿勢調整の自由度を高めた専用設計だ。

1/2ozクラスのウエイトは、アユルアー用ML〜Mクラスのスピニングタックルで扱える絶妙なバランス。通常のミノーよりやや重みがあるぶん、流れの強い瀬でも姿勢を崩しにくく、底付近を通しやすいというメリットもある。ラインはフロロ6〜8Lb、もしくはPE0.6〜0.8号+リーダー8〜12Lbが推奨だ。

アユよりもアユらしく

邪神最大の特徴は「アユらしく、しかしアユ以上に」水中でリアルな挙動を見せることにある。ポイントは、リップレスであることと2ヵ所のジョイント構造。

「普通のアユ用ルアーは、常に頭が上流を向くように設計されていて、流れの中でも姿勢が安定してる。それに対してジョイクロ邪神は、流れに乗せるとちゃんと頭を下流に向けてナチュラルに下っていくし、横泳ぎ、ターン、イレギュラーなヒラ打ちも自在。まるで自分の意思で泳いでる魚みたいに見えるんです」

後方のテールジョイントには、ダンパー機構が搭載されており、受ける流れの強さでアクションが変化(シフト)する設計だ。弱い流れでは腹部ジョイントだけが動いて「悠然とした泳ぎ」を、強い流れでは尾ビレも連動して「必死に泳ぐ挙動」を自然と演出できる。つまり、状況に応じて勝手にアクションが変わる生き物仕様になっているわけだ。

ジョイクロ邪神の基本の使い方

1.スイミングで魅せて、スイッチを入れる

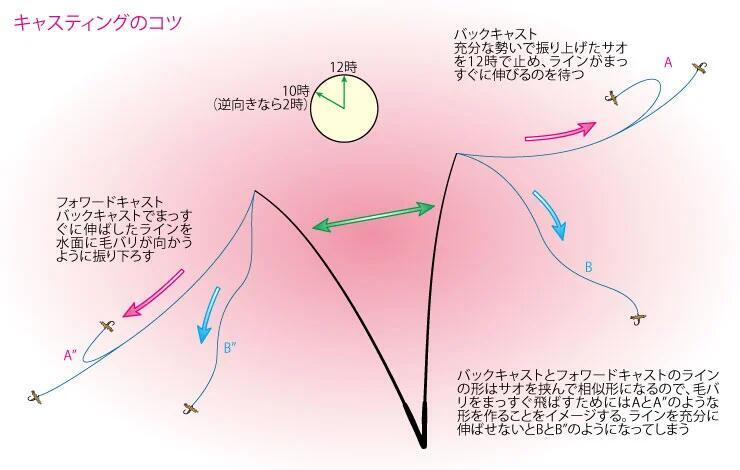

ジョイクロ邪神のメインアプローチとなるのが、この「スイミングによるアプローチ」。流れの中に送り込んだルアーを、ナチュラルドリフト気味に流しながら、ときには軽くテンションをかけて泳がせる。要は、ジョイクロ特有のイレギュラーで柔らかい蛇行アクションを流れに乗せて再現するイメージだ。まるで本物のアユがフラつきながら泳いでいるような挙動が、ナワバリアユやリアクション気味に反応する魚のスイッチを一気に入れる。

この使い方は、とくに瀬尻やヨレの中で魚の姿が見えているのに追わない場面に強く、アタックのタイミングをこちらから作れるのが魅力だ。

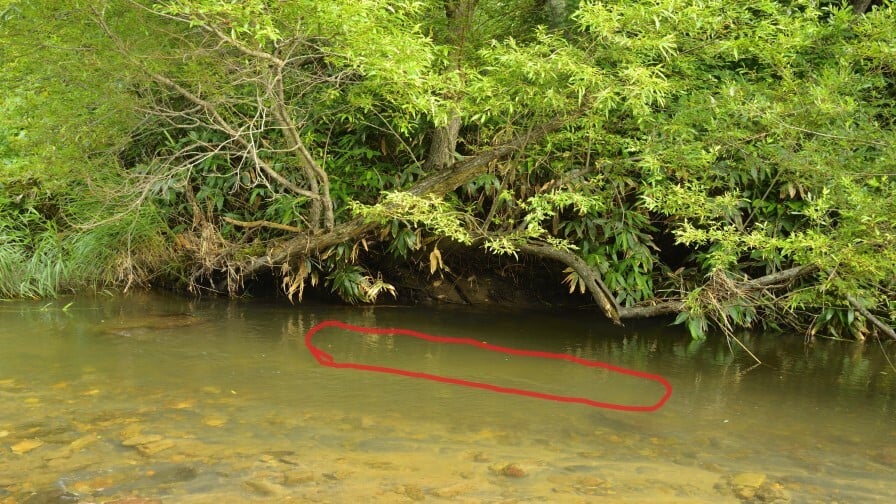

2.石まわりでヒラを打たせる「食み」演出

邪神が持つもうひとつの強力な武器が、リアルなヒラ打ちモーション。「流れの中で石の下流に差しかかったとき、ラインを軽くチョンチョンと弾くと、ジョイクロがクイッと体を横に倒してヒラを打つんです。アユが石についたコケを食んでるように見える動きで、ナワバリ意識の強いアユには強烈な刺激になる」

この「食み」演出は、石周りにいる居着きのアユに対して非常に有効。アユが実際にテリトリーを持っているような状況では、ヒラ打ちで見せた瞬間に迷いなくアタックしてくるケースも多い。

ジョインテッドクローシフト113邪神は、これまでのアユルアーの常識からは外れた存在かもしれない。アユルアーの釣りがさらなる発展を見せつつある今、この革命児を手にする価値は、きっとある。

※このページは『つり人 2025年9月号』を再編集したものです。

.jpg?width=730&height=411&name=28rr%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=P020-023-06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=896&height=672&name=P020-023-09%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB%20(2).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=078-082_13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1152&height=648&name=08-kikuchir%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1152&height=648&name=07-syussen%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

169-1.jpg?width=728&height=409&name=aji-q-a%20(3)169-1.jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=03ar%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=03br%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E6%B5%B7%E8%80%81%E5%B7%9D%E6%B2%B3%E5%8F%A3(%E8%88%B9%E6%A9%8B%E6%B8%AF).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=%E3%81%8C%E3%81%BE%E9%AE%8E%E7%AB%B6%E6%8A%80GTI2%20%E7%A1%AC%E4%B8%AD%E7%A1%AC85(%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%81%8B%E3%81%A4).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=%E3%82%A2%E3%83%A6%E9%87%A3%E3%82%8A%20(2).jpg)

.jpg?width=730&height=411&name=%E3%82%A2%E3%83%A6%20(2).jpg)

.webp?width=1280&height=720&name=07_DSC_4082%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).webp)

.jpg?width=896&height=504&name=%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%20(3).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%82%AB%20(2).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=%E9%87%A3%E6%9E%9C%20(2).jpg)

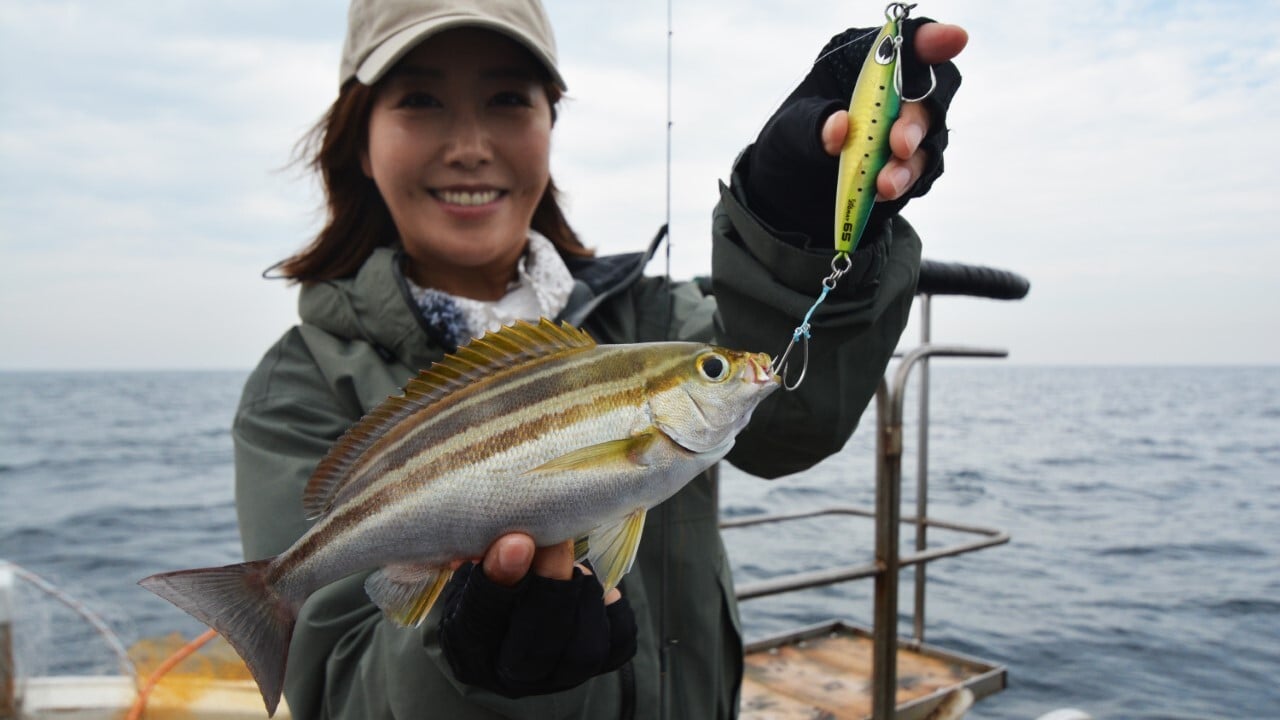

南伊勢のご当地ターゲットとも言える(?)、ハチビキ。この日は同行の柴田利夫さんとのダブルヒットも連発した

南伊勢のご当地ターゲットとも言える(?)、ハチビキ。この日は同行の柴田利夫さんとのダブルヒットも連発した 同船したアングラーもハマチ、マダイ、クエなどいろいろな魚種を釣っていた

同船したアングラーもハマチ、マダイ、クエなどいろいろな魚種を釣っていた

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=896&height=504&name=122-123-edogawa-housuiro_cs6-4_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=896&height=504&name=122-123-edogawa-housuiro_cs6-15%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=12-DSC_7775%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=03-DSC_1293%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=08-DSC_1559%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=10-DSC_1506r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=730&height=411&name=DSC_8478%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-Jul-24-2025-05-36-13-7938-AM.jpg?width=1280&height=720&name=02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Jul-24-2025-05-36-13-7938-AM.jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=DSC_8487%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=730&height=411&name=%E3%83%A0%E3%82%AE%E3%82%A4%E3%82%AB(%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AB).jpg)

-1.jpg?width=1280&height=720&name=04r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=512&height=768&name=20240801_IKA_457%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=SPEEDMETAL_SS_sub1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=512&name=SPEEDMETAL_SS_sub4%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=896&height=504&name=P022-025-11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=896&height=424&name=P022-025-04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=896&height=504&name=P022-025-12%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=896&height=504&name=P022-025-05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=896&height=504&name=P022-025-13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

%20(1).jpg?width=896&height=504&name=P022-025-07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

%20(1).jpg?width=896&height=504&name=P022-025-09%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B8%E3%82%B0(%E4%B8%8B).jpg?width=730&height=411&name=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF(%E4%B8%8A)%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B8%E3%82%B0(%E4%B8%8B).jpg)

.jpg?width=1280&height=720&name=IMG_5265r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=730&height=411&name=IMG_5265%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03_7%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=889&height=500&name=haze-myaku%20(3)-1.jpg)

.webp?width=500&height=875&name=haze-myaku%20(29).webp)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(8)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(7)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(9)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(10)-1.jpg)

.webp?width=740&height=462&name=haze-myaku%20(28).webp)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(18)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(19)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(23)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(13)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(14)-1.jpg)

.jpg?width=728&height=495&name=haze-tsuriba%20(13).jpg)

.jpg?width=728&name=haze-tsuriba%20(20).jpg)

-1.jpg?width=688&height=387&name=haze-tsuriba%20(7)-1.jpg)

.jpg?width=728&name=haze-tsuriba%20(27).jpg)

.jpg?width=728&height=497&name=haze-tsuriba%20(6).jpg)

.jpg?width=728&name=haze-tsuriba%20(8).jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=haze-myaku%20(21)-1.jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=tokai-9%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpeg?width=768&height=432&name=01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=768&height=432&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_601%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_602%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_603%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_701%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_702%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_703%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_704%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_705%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_801-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_801-2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_802%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_803%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_804%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_805%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=haze-ryouri_806%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=00%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-Jun-30-2025-02-29-05-5157-AM.jpg?width=768&height=432&name=02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Jun-30-2025-02-29-05-5157-AM.jpg)

-Jun-30-2025-02-30-16-6991-AM.jpg?width=768&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Jun-30-2025-02-30-16-6991-AM.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=09r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kiri06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-2.jpg?width=768&height=432&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-2.jpg)

-4.jpg?width=768&height=432&name=06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-4.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=14%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=08%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=12%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=02r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-3.jpg?width=768&height=432&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-3.jpg)

-3.jpg?width=768&height=432&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-3.jpg)

-4.jpg?width=768&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-4.jpg)

-2.jpg?width=768&height=432&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-2.jpg)

-2.jpg?width=768&height=432&name=11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-2.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=12r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=005%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=768&height=432&name=kazari%20(2)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=DSC_8835%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=DSC_8661%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(11)-1.jpg)

.webp?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(2).webp)

.webp?width=675&height=530&name=tenaga-mania%20(49).webp)

.webp?width=657&height=842&name=tenaga-mania%20(51).webp)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(9)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=610&name=tenaga-mania%20(8)-1.jpg)

-1.webp?width=572&height=841&name=tenaga-mania%20(50)-1.webp)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(4)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(12)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(17)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(19)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(20)-1.jpg)

-1.jpg?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(16)-1.jpg)

-1-1.jpg?width=800&height=450&name=bear-taisaku%20(5)-1-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=07-0-DSC05846%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=02-DSC06088%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09-DSC06183r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=02_DSC_6845%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03_DSC_5325%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=05_DSC_5396%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09_DSC_8775r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=08_DSC_5388%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=11_DSC_9245%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=12-Aug-05-2021-03-35-06-44-AM%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=dougu1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=dougu7%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=dougu8%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=dougu4%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=esa1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=esa4%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=esa2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=p37-sasikae%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=esa3%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=point5%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=point3%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=485&height=600&name=01-DSC_1487r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=02-DSC_2354%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=11-DSC_1527%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=22-DSC_2364%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=03-DSC_1493%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=10-DSC_2273%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=17-DSC_2170%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=18-DSC_1648r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=21-DSC_1925r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03_S__525041667r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=04_d-07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=06_S__17653833%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=05_S__17653834%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=08_S__17661974%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09_S__17661973%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10_S__17661977%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=07_S__17661968%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=13_S__17653816_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=12_S__17653817%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=11_S__17653830%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=04r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=a-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=a-2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F13%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F14%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F18r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F20r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F02r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=%E2%97%8F12%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=galapagoszame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=dochizame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kasuzame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=oomejirozame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=nanukazame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.png?width=684&height=432&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%20(84).png)

.jpg?width=768&height=432&name=nekozame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=buukomitsuri%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=wire%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=ootenjikuzame%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=title01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=08b%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10c%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=648&height=432&name=04-DSC_0489%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=02-DSC_0413%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=522&height=432&name=07-img-512193406%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=08-DSC_0505%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=05-DSC_0417%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=11-DSC_0113r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=12-DSC_0217%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10b-DSC_0432%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=15-DSC_0248%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=18-DSC_0410%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=16-DSC_0256.JPG%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-3_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-4_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-5%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-6%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-9%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-23%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-10%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpeg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-36%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-38%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-39%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-42%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-44%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=01-DSC05255r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03-DSC05564%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=05-DSC05022%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=12-DSC05525%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09-DSC05280%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=768&height=432&name=title%20(1)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=yoshida_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=yoshida_2-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi1-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi1-2%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=kakomi2-3-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi2-1-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=kakomi3-7%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=00%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-2.jpg?width=768&height=432&name=06%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-2.jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=14%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=12%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=15%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=16%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=17%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03_IMG_0881%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=04_IMG_0886%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=08_IMG_1554%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=07_IMG_1421%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=09_K12A6775%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10_IMG_0985%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=11_IMG_1445%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=13r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=14%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=19%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=21%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=aji%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=24r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=768&height=432&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=31%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-2.jpg?width=768&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-2.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=32%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=34%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=36%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=38%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=40%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=42%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=45%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=44%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=04_DSC_9745%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=06_DSC_0683%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=07_DSC_0699%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=03_DSC_9858%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

-1.jpg?width=649&height=432&name=02_DSC_9965%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=10_DSC_0042r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=16_DSC_0589%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=649&height=432&name=14_DSC_0651%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=hiru%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=06b-DSC_9542%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.webp?width=572&height=841&name=tenaga-mania%20(50).webp)

%20(1).jpg?width=768&height=432&name=c-3-4-1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)

169.webp?width=740&height=416&name=tenaga-mania%20(44)169.webp)

.jpeg?width=690&height=690&name=2025SHIPSMAST_CAPANDHAT-10-product%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=690&height=690&name=2025SHIPSMAST_CAPANDHAT-15-product%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.png?width=690&height=690&name=2025SHIPSMAST.U_CAPANDHAT-10-Release1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).png)

.jpeg?width=690&height=690&name=2025SHIPSMAST.U_PVCHP-6-%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%94%A8%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%B1%95%E9%96%8B_%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpeg?width=690&height=690&name=2025SHIPSMAST.U_PVCHP-15-release-spec%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpg?width=648&height=432&name=02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=648&height=432&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=648&height=432&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.png?width=731&height=432&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).png)

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=640&height=269&name=design_SG01-IMG-1850%20(1)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.png?width=640&height=313&name=spec01_%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).png)

.jpg?width=640&height=334&name=spec02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=640&height=255&name=SG01-CBK01-02%202%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=640&height=427&name=osp_ayu%20(1).jpg)

.jpg?width=640&height=427&name=osp_ayu%20(4).jpg)

.jpg?width=640&height=960&name=owv_isyou%20(4).jpg)

.jpg?width=640&height=960&name=owv_isyou%20(3).jpg)

.jpg?width=640&height=960&name=owv_isyou%20(1).jpg)

.jpg?width=640&height=960&name=owv_isyou%20(2).jpg)

.jpg?width=640&height=435&name=hayabusa_haikou%20(2).jpg)

.jpg?width=640&height=482&name=hayabusa_haikou%20(3).jpg)

.jpg?width=613&height=216&name=hayabusa_haikou%20(6).jpg)

.jpg?width=618&height=485&name=hayabusa_haikou%20(5).jpg)

.jpg?width=599&height=443&name=hayabusa_haikou%20(4).jpg)

.jpg?width=618&height=462&name=hayabusa_haikou%20(1).jpg)

.jpg?width=640&height=480&name=binturn_tyouka%20(1).jpg)

.jpg?width=640&height=480&name=binturn_tyouka%20(2).jpg)

DULTON official Instagramより

DULTON official Instagramより

提供:DULTON

提供:DULTON

提供:DULTON

提供:DULTON