いままで普通に使っていたナイロンラインで微生物に分解されるものがあった!根掛かりによる環境問題の解決につながる画期的な発見を研究者に訊いた。

いままで普通に使っていたナイロンラインで微生物に分解されるものがあった!根掛かりによる環境問題の解決につながる画期的な発見を研究者に訊いた。

取材協力・画像提供◎伊藤耕三(東京大学大学院新領域創成科学研究科)

人工の工業製品が海で分解される?

たとえば、釣行中のお昼休憩を思い起こしてみてほしい。お弁当の食べ残しを海にこぼしてしまったとする。海に落ちた食べ物や生ゴミは微生物の働きで分解され、含まれる有機炭素は最終的には二酸化炭素となって自然に還る。

同じ有機物でも人工的に作られたプラスチック製品はそうはいかない。自然の中でいつまでも残ってしまう。ビニール袋をウミガメが食べたり、風化してマイクロプラスチックとなって生き物の体内に蓄積したりといった環境問題の原因となる。

現在、世界中の海で問題視されているのが、海に放置され、回収されないままとなった漁具の存在である。とりわけ漁網や釣りイトといった「ゴーストギア」は、ウミガメや海鳥、イルカなどを絡めとり、命を奪っている。また海底に沈んだものは、魚やカニなどの海産物を無用に捕獲し続けることになる。

根掛かった釣りイトは生き物への直接の害だけでなく、海中に放置されたイトがさらなる根掛かりを呼び、エギやルアーを大量にからめとっている水中映像を見たことがある人も多いだろう。私たちにとっても決して無視できる問題ではない。

微生物の力で分解される生分解性をうたって開発された釣りイトも過去にあったが、強度はナイロンやフロロに遠く及ばず保存性にも課題があって市場から消えてしまった。根掛かりでのロストされるイトの総量を減らすには、同じ太さでもなるべく強度を上げて回収率を高めたほうが現実的だろう。そんな歴史を経て、釣りイトはより強く進歩してきた。そこに生分解性を期待する人はだれもいなかった。……今年の5月までは。

材料工学の研究中に画期的な発見

2025年5月、東京大学大学院新領域創成科学研究科の伊藤耕三特別教授らの研究グループが、すでに販売されているナイロンラインの中に、微生物の働きで分解されるものを発見したことを発表したのだ。

「実際に生分解が起きているみたいだ、と連絡があったときは本当にびっくりしました」と伊藤教授は話す。とくに釣り好きというわけではないようだが、研究のきっかけはなんだったのか。

「私はもともと材料工学の分野で高分子ポリマーの研究をしてきました。近年はマイクロプラスチックなど環境の中での悪影響が取りざたされています。そこで以前から環境の中で分解される樹脂素材の研究開発を企業とも手を組んで進めてきました。使っているときは丈夫で海に残されてからは分解されやすい素材を開発したい。そのふたつは相反する性質ですから。1000種類くらいの新しい素材のサンプルを作り、それを実際の海に沈めて調査するという研究の中で、市販の釣りイトを入れて比べてみては?という提案がありました。そのうちのナイロン製品の銘柄の中に分解されているものが見つかったんです。そこから分解が起きる材質の条件を調べていきました」

微生物によって分解されるナイロンライン

紫外線による劣化などではなく、微生物によるものだとわかった理由は?

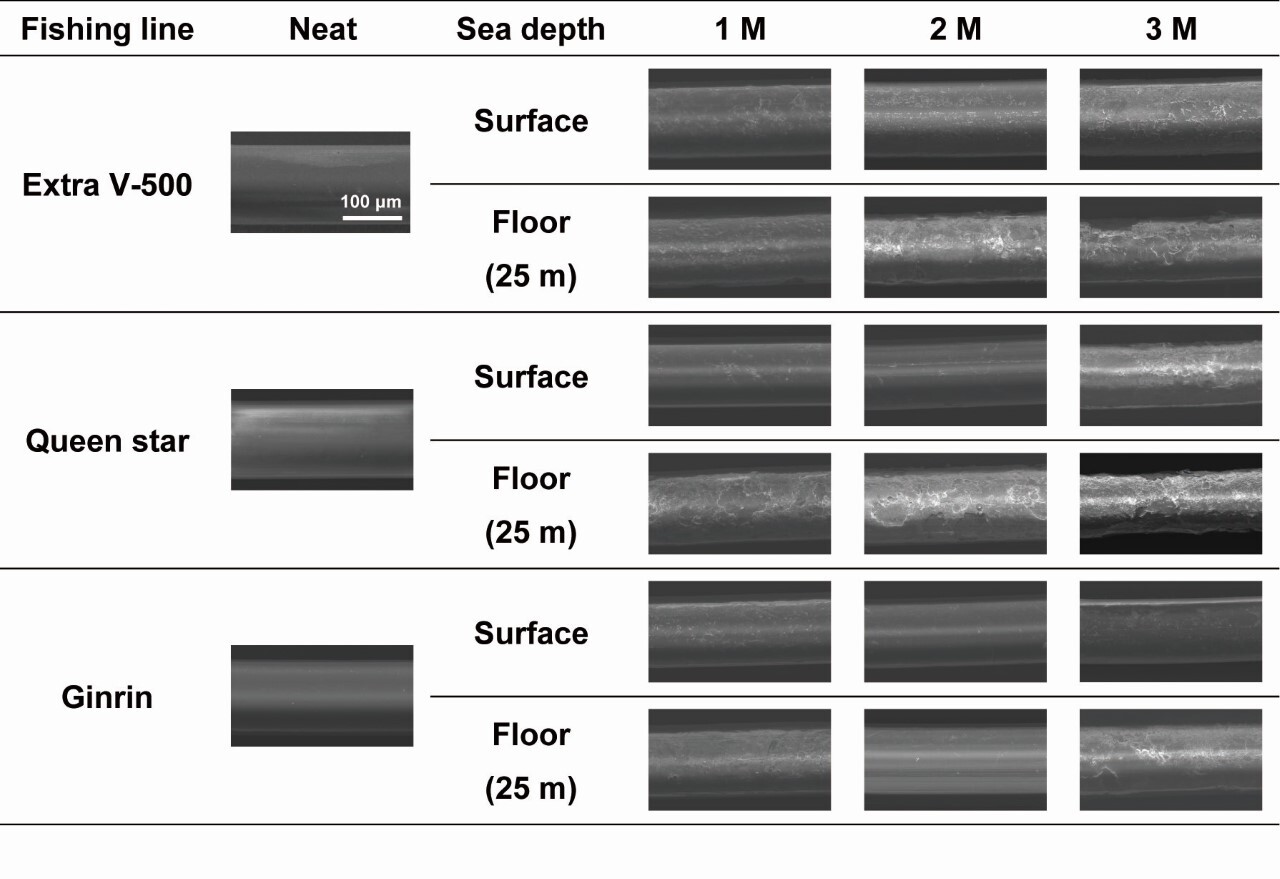

「光が届きにくい25mの海底のほうが早く分解が進んでいたからです。ビーカーに海水を入れての実験でも、微生物によって酸素が消費されていることが分かりました」

この発見は、釣りイトが抱える環境問題へのブレイクスルーとなり得る。なぜなら「強い=分解しない」「分解する=弱い」というトレードオフを覆し、少なくとも市販品として販売実績のある実用的な強度を持ちながら、海中で分解されるという事実を示したからだ。

気になるのはどんなナイロンラインがその条件を備えているのかということ。それにも研究チームは答えを出している。

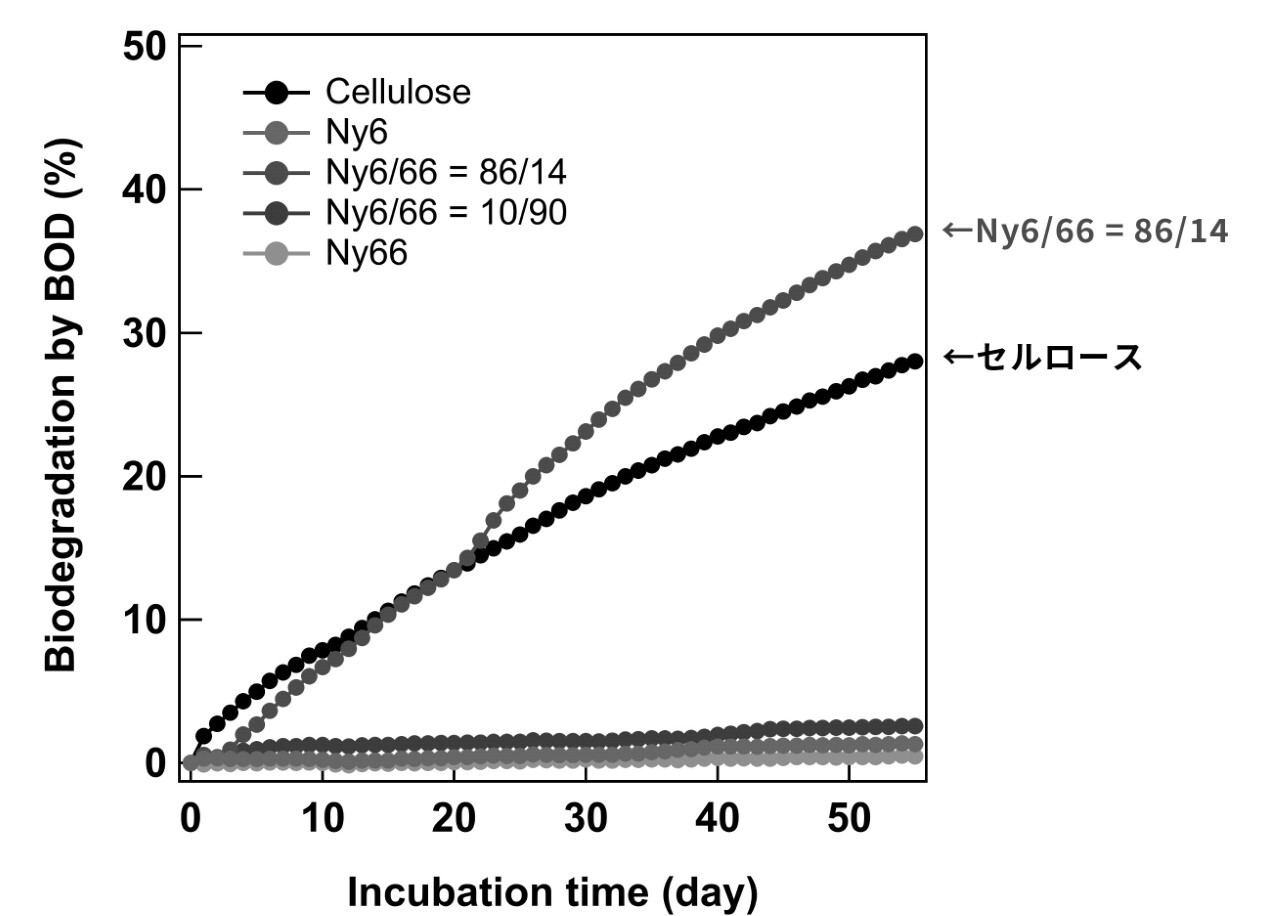

「ひと口にナイロンと言っても、そのポリマーの種類にはさまざまなものがあります。私たちは固体NMR(nuclear magnetic resonance:核磁気共鳴法)という分析手法を使って、分解が進んだ釣りイトの素材の組成を調べました。すると分解速度が速いイトではナイロン6とナイロン6,6という種類の材質が、86:14前後の比率になっていることが分かりました」

それがどれくらいの速さだったかというと、生分解性の加速試験では55日間でおよそ40%が分解されるという、セルロースと同等の分解速度だった。セルロースは紙や木材の主成分だ。これまで釣りイトに普通に使われてきたナイロンが、その組成によっては木材に匹敵する速さで分解されるという、まさに常識を覆す発見となった。

分解のプロセスは解明途上

では、なぜナイロンが分解されるのか。そのメカニズムもこの研究によって部分的に解明されつつあるという。

ナイロンが分解されにくい理由のひとつは、結晶構造の強固さにある。結晶とは分子同士が同じ向きを向いて規則正しく整列している構造のこと。釣りイトの中ではナイロンが結晶を形作っている部分と、結晶でない部分の両方がある

「結晶の部分は釣りイトの強度を、結晶でない部分は弾力を生み出していると考えられます。ただし結晶部分が多くなるともろくなりますから、多すぎてもいい釣りイトにはならないでしょう」その割合でそれぞれの釣りイトの性格が決まっていると言えるだろう。

結晶部分は分子同士が強く結びついているため、微生物が分解しにくいと考えられる。では非結晶部が多いと分解されるのかというと、どうやらそれも違うらしい。釣りイトは内側より外側のほうが結晶構造に富んでいたことから、切断して内側を露出させ分解性を比較したがあまり差はなかった。非結晶部が多くなるように配合したナイロン素材も分解性を示さなかった。

そこで、ナイロン6の釣りイトを極低温(約マイナス150度)で粉砕して結晶構造を破壊し、結晶のサイズを10μm以下にまで小さくしたところ、同じ素材でも分解速度が40倍以上に跳ね上がったという。そして、ナイロン6:ナイロン6,6が86:14の比率の釣りイトは、結晶サイズが小さかったことも分かった。

また、分解が進行中のナイロンラインの表面には「ロドバクター目」や「フラボバクテリウム目」という種類の微生物が多く見られ、これらが分解に関与していると推定される。研究チームでは、前者はポリマー表面への初期付着を促し、後者が実際の分解に関わっている可能性が高いとみている。

こうした微生物の働きと、ナイロンの構造の関係性を解明することで、今後はなんらかの刺激に応じて分解を始める釣りイト、つまり「使っているときは丈夫だが、必要が無くなれば任意のタイミングで分解させられる釣りイト(または漁網など)」すら実現可能になるかもしれないと研究チームは期待を寄せている。

釣りイトならば普及のハードルは低い

生分解性素材は、すでに一部の分野では実用化されている。たとえば、カネカが開発したPHBHなどの生分解性ポリエステルは、海水中でも分解可能な素材として注目されている。また、山形県に本社を置くバイオベンチャーのスパイバーは、クモ糸の研究から微生物によるタンパク質繊維の量産化に成功しそれを採用したアパレル製品も登場している。

しかし、釣りイトや漁網に求められる引張強度や耐摩耗性を満たすには課題が多くあるし、エンドユーザーが手にする製品として現実的な価格で製造できるかというコスト面を解決するにも長い時間がかかるだろう。

その点ナイロンはもともと強度に優れる一般的な釣りイトの素材であるし、現行の釣りイトと同等の性能を保持しながら、生分解性を付加できるという点で画期的だ。くわえて、すでに市場に流通している原料や製品をベースにすればよいため、コスト面や大量生産の問題もすでに解決されていると言ってよい。

釣り人の目線で見れば、耐摩耗性コーティングなどの表面処理も釣りイトの良しあしを決める大きな要素だが、これによっても分解性は変わってくるだろうと想像できる。さらなる普及に向けて、釣り人側のニーズを満たしつつ生分解性の条件を探る研究開発のプロセスに大いに期待したい。

根掛かりでのロストラインやゴーストギア問題の解決に向けて、今すぐわれわれ釣り人にもできることはある。まず、釣り場にラインを捨てないこと。切れたラインが海底に残らないよう注意を払うこと。具体的には、根掛かりをしない努力、極力回収できるような道具立て、そして最悪切らなければいけなくなったときは、なるべく海中にイトを残さないよう手もとで切らず力ずくで引っ張って切ること。これらはすでに実践している釣り人も多いはず。

さらに一歩踏み込んで、根掛かりリスクが大きい釣りをする際に、今回の研究で登場した銘柄をリーダーや仕掛けに採用してみてはどうだろう。ルアーフィッシング用のリーダーはフロロカーボンが主流で、ナイロンは耐摩耗性が低い点と吸水による劣化がある点が不利だが、そのクッション性を生かしたい状況は確実にある。そういう場面からでも使っていけば根掛かりが自然に残す爪痕を減らしていけるはずだ。

※このページは『つり人 2025年10月号』に掲載した記事を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)