1946年創刊の小誌『つり人』は来年80周年を迎える。その歴史のなかで多くの釣りやターゲットを取り上げてきた。今回はニジマスという魚の隆盛を誌面から振り返り、今後のあり方を探りたい。

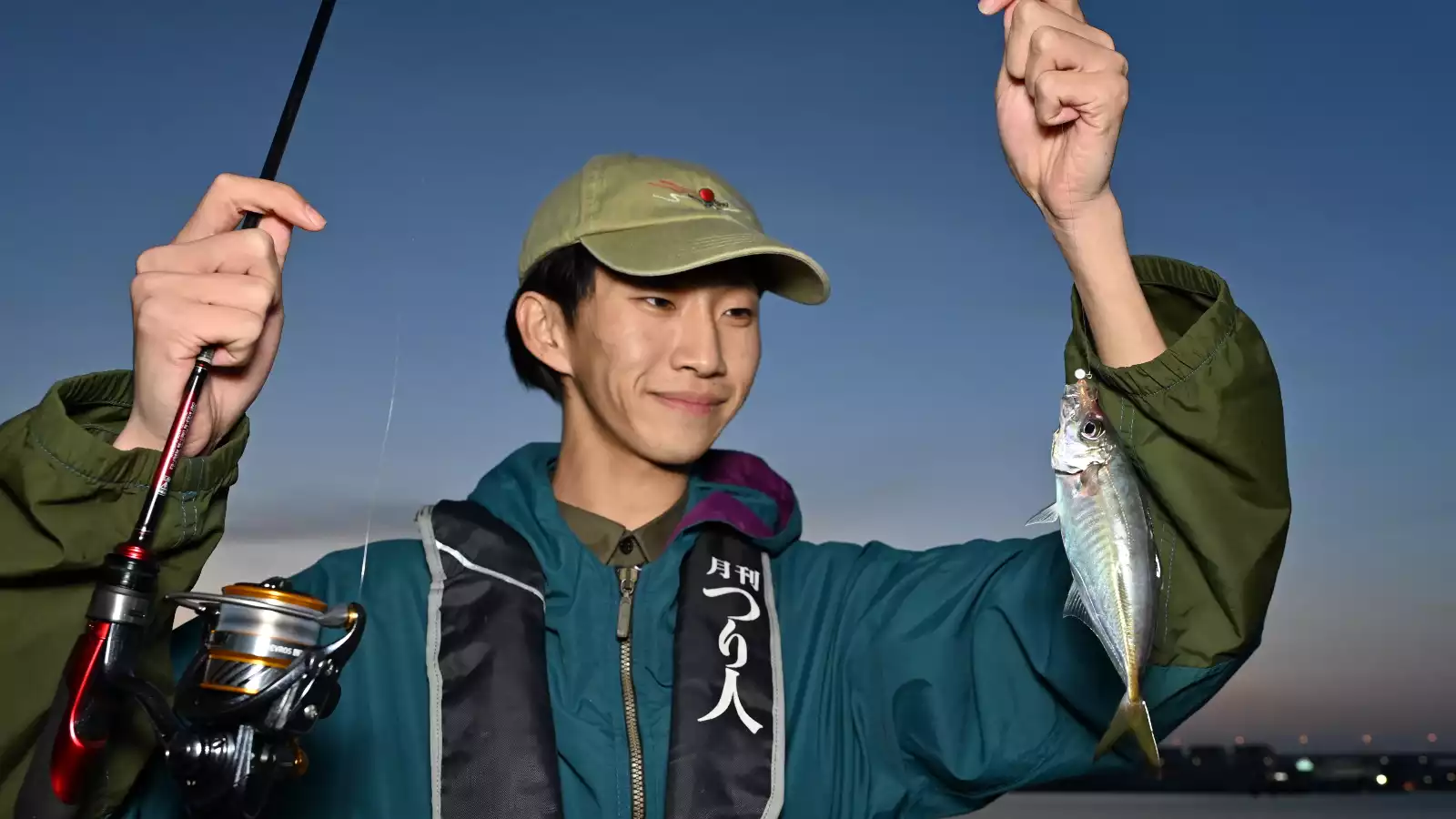

まとめ◎つり人編集部

1946年創刊の雑誌「月刊つり人」を始め、数々の釣りに関するコンテンツを作成してきたつり人社の編集部。

日本の釣り文化を変えた「ニジマス」の歴史

日本におけるニジマス(レインボートラウト)の導入は、近代以降の水産振興とレジャーとしての釣り文化に大きな影響を与えてきたと言える。そもそもニジマスは北米原産のサケ科魚類で、日本には明治時代に初めて移入された種だ。

明治時代:ヤマメ・イワナの代替として導入されたニジマス

明治10年(1877年)に、栃木県の中禅寺湖をはじめとする冷水域での増殖を目的に、受精卵が導入されたのが始まりとされる。当時はヤマメやイワナの養殖が確立されておらず非常に難しいとされていた。そのため、成長が早く、環境適応力の高いニジマスは人工孵化や飼育技術が確立されると、ヤマメの代替として全国各地の養魚場で育てられ、河川や湖沼にも放流されるようになった。

戦後〜昭和初期:奥日光を舞台にしたルアー・フライフィッシング黎明期

戦後になると、食料事情の改善とともに、ニジマスは次第に釣りの対象魚としての価値を高めていく。つり人でも昭和26年7月号には奥日光の湯の湖や湯川でのフライフィッシングが紹介されており、昭和28年6月号のグラビアページには、湯川のマス釣といったキャプションとともにハンチング帽を被った釣り人がアタリを待つようすが掲載されている。

.jpg?width=565&height=900&name=RainbowTrout%20(18).jpg)

奥日光の中禅寺湖、湯の湖、湯川における釣りの発展は近代日本における国際交流と深く結びついている。明治後期から大正期にかけて、各国の駐日大使や外交官が避暑地として別荘やクラブハウスを奥日光に構えた。彼らは母国で親しんでいたルアーやフライを持ち込み、中禅寺湖や湯の湖、湯川でニジマスなどのトラウト類をねらっていたのである。奥日光の釣り場は、日本におけるトラウトフィッシング黎明期を象徴する存在といえるだろう。

今ではルアーの人気が圧倒的だが、当時はフライフィッシングのほうが人気だったようだ。創刊当時のつり人を読み返すとフライは創刊号から定期的に取り上げられているが、ルアーに関しては昭和27年6月号に『ツラウト釣』といったタイトルで道具立てや釣り方を紹介する記事が初めて登場した。しかし、ニジマス釣りが各地に広がるにつれ、資源をどう守り、どう増やすかという課題も浮かびつつあったようだ。

.jpg?width=1021&height=720&name=RainbowTrout%20(3).jpg)

トラウト激減への危機感と「管理釣り場」の誕生

ニジマスの養殖に話を戻すと、マス類の乱獲による釣果の著しい減少を憂い、増殖保護の科学的研究を旨として(財)五日市養鱒協会が昭和30年1月に設立された。発起人の名はGHQの法務部でもあった親日家、トーマス・ブレークモア。メンバーには日本のルアー・フライフィッシング黎明期を牽引してきた鈴木魚心さんも含まれており、同年6月には、養沢毛鉤専用釣場が開設された。今なお続く自然河川を利用した管理釣り場である。

昭和30年代からの警鐘:天然資源を守る釣り人の意識

今では環境評価なしに自然環境に手を加えることは考えられないが、当時は歩留まりや採捕率などニジマスの放流に関する先行研究はなく、手探り状態のなかでニジマスの放流事業が進められていたようだ。那珂川の支流・高雄股川での試験放流の研究結果を紹介して釣り人からの意見を求める記事が掲載された昭和31年7月号から8、9月号と3号続けてニジマスの放流について取り上げられている。

第4代東京水産大学学長の黒沼勝造氏が昭和33年7月号に寄稿している『虹ますの話』ではニジマスの放流について、ニジマスがヤマメに比べて釣り味が面白くないとケチを付けられるという嘆きや、いくら放流しても釣り人一人一人が天然資源を無駄にしないという考えを持たなければ釣りを楽しむことはできない、などの増養殖関係者の目線が書かれている。耳が痛い話ではあるが、現代の釣り事情を考えるうえでも示唆に富んだ指摘だと思う。

.jpg?width=960&height=720&name=RainbowTrout%20(13).jpg)

「放して釣る」レジャーからゲームフィッシュへの昇華

昭和35年以降になると、渓流の解禁情報にニジマスの文字が入りだし、昭和37年3月号ではビクに入れられたニジマスが初めて表紙を飾った。渓流釣りのターゲットとしても定着し、ニジマスブームが到来。花火を合図に一斉にサオをだすような解禁風景があちこちで見られた。この放して釣らせるスタイルは観光やレジャーの要素が強く、つり人の誌面では残りマスという言葉が見られるようになった。釣り人という人種はひねくれているようで、放流されたが釣られなかった生き残りのニジマスをねらう釣りこそが面白いと紹介されている。

.jpg?width=581&height=900&name=RainbowTrout%20(21).jpg)

80年代ルアーブームから現代の「エリアトラウト」へ

80年代になるとブラックバスブームにより、ルアー人口が急増。これに合わせてルアーやフライの使用がマス釣り場でも認められるようになった。00年代にはエリアトラウトという名前で管理釣り場でのルアーフィッシングが急速に広がり始め、そのゲーム性とともに専用タックルも登場しだした。以降はみなさんご存じのとおり、年を追うごとに先鋭化して、今では最も突き詰められたジャンルと言ってもよいほど道具・技術ともに最先端を走る釣りとなっている。

.jpg?width=960&height=720&name=RainbowTrout%20(16).jpg)

ニジマス釣りが直面する「現在地」

発展を遂げたニジマス釣りは、同時に新たな課題とも向き合う段階に入ったと思う。生物多様性が求められる現代では外来生物であるニジマスが自然環境へ放たれることは問題視されるようになった。2024年2月に起こった長良川のニジマス流出事案が釣り人だけでなく世間の強い関心を集めたのは記憶に新しい。

管理釣り場を悩ませる「魚不足」と飼料の高騰

一方で、管理釣り場では魚不足に陥っている。養魚場の減少や食用としての需要増大などの理由により、どこの釣り場も魚の買い付けに必死で、エサ代も2〜3倍に膨れ上がっていると話す。以前と比べると値上がりした場所も多いと思うが、それでもお客さんに楽しんでいただきたいという精神で踏ん張ってくれているのが実情だ。

現代のニジマスを取り巻く状況は決して単純ではないが、ニジマスは日本の釣り文化に多様な釣り方と技術革新をもたらしてきた存在でもある。トラウトフィッシングを今後も末永く楽しむためにも、アングラーは何ができるのか考えていきたいものだ。

.jpg?width=1082&height=720&name=RainbowTrout%20(17).jpg)

※このページは『つり人 2026年2月号』に掲載した記事を再編集したものです。

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)