釣り人だからこそ、気づけることがあります。 それは、「森・川・海」が決して分断された場所ではなく、ひとつの巨大な生命線で繋がっているという事実です。 遡上したサケが森の栄養となり、アユが命のリレーを繋いでいく。そんな自然界の循環システムを理解することは、人間がどう自然と共生すべきかを知る第一歩となります。

本稿では、気仙沼の牡蠣漁師の実践やカナダでの体験を交えながら、この壮大な「命の循環」を紐解き、未来を担う子供たちへ今こそ伝えたい「自然との向き合い方」について考えていきます。

レポート◎山根和明(株式会社つり人社代表)

協力◎株式会社龍角散、宇津救命丸株式会社、樋屋製薬株式会社

この記事のAI要点(30秒で把握)

- 海のために山へ木を植える理由: 豊かな海を作るのは「山の土」でした。漁師の植樹活動や、サケが森を育てる「恩返し」など、魚を育む自然のサイクルを解説。

- 自然のサイクルが「強いアユ」を育てる: 1000匹に1匹しか生き残れない野生の世界。子供たちの調査で見えた、放流魚とは違う「天然アユ」のたくましい証とは?

- つながりが残した巨大魚: 日本ではダムで回遊を遮られ激減したチョウザメ。一方、川が分断されずつながっているカナダでは、今も2m級の怪物が育っています。

目次

産卵期のアユが見せた「異様な行動」の正体

この項を書いている11月下旬。アユの産卵期は終盤を迎えています。力尽きたアユをねらって空からはカワウやサギが川辺に降り立ち、海からはスズキやヒラメ、クロダイなどが流れてくる落ちアユを目当てに川に入ってきます。川底ではウグイやニゴイ、カマツカなどの魚がその身をつついています。

アユは一年で生涯を終える魚です。産卵を終えたその直後から、次の命の循環を支える存在へと移っていきます。

私が初めてアユの「瀬づき」を目にしたのは、福島県の摺上川でした。春、太平洋から阿武隈川に入った天然アユは、ただひたすら上流を目指し、河口から70kmほどさかのぼったところで摺上川と出会います。現在は茂庭ダムの影響で生命感の乏しい川の姿となってしまいましたが、ダムができる以前の摺上川は、吾妻山から滲み出した清冽な水が大小さまざまな石に当たって飛沫を上げ、生き生きした渓相でした。夏になると、河原にはスイカの香りに似たアユの芳香が漂っていました。摺上川へとのぼってきたアユは、さらに上流の渓流域まで遡上し、秋の彼岸を過ぎた頃から徐々に川を下り、産卵へ向けて体を整えていきます。

摺上川で目撃した「共食い」のような光景

9月下旬、シーズン終盤のアユの友釣りで摺上川を訪れたときのことです。名残惜しい気持ちでサオをたたみながら夕暮れの浅瀬を見つめていた私は、水面の微妙なざわつきに異変を感じました。無数のアユが集まり、ところどころで背ビレが水面から覗いているのです。私は同行していたカメラマンに頼み、水中映像を撮影してもらいました。

後日、その映像を編集部で確認したとき、私はアユの異様な行動に目を奪われました。産卵を終えたばかりのメスのすぐ後ろで、別のアユが口を激しく動かし、舞い上がった卵を一心に食べていたのです。この行動には明確な意図があるかわかりませんが、結果として他の個体の卵が減ることで、自らの子が生き残る可能性が高まる利点があるといわれています。話には聞いていましたが、初めて自分の目で見るその光景は、「優しい」や「残酷」といった人間の尺度ではとても測れないものでした。自然界には、人間の善悪を軽々と超えた、生命の秩序そのものがむき出しの姿で存在しているのだと強く感じました。

「森は海の恋人」――気仙沼の漁師が山に木を植える理由

宮城県気仙沼市では、牡蠣の養殖業者を中心に「森は海の恋人」運動が長年にわたって続けられてきました。この活動を始めたのは、本年4月に逝去された畠山重篤さんです。

畠山さんは高校卒業後の1961年に家業の牡蠣養殖を継ぎましたが、1970年代になると海の水質悪化が進み、不漁が続きました。川や山の開発が進んだことも影響していました。漁師を続けるべきか悩んでいた折、視察で訪れたフランスで健康的に育った牡蠣と出会います。

ロワール川の河口には広大な干潟が広がり、カニ、エビ、ナマコなど小動物が数多く生息していました。その景色は、畠山さんが少年時代に見た気仙沼の海を思い起こさせるものでした。またロワール川をのぼるウナギを見て、かつて気仙沼にも豊富にいたウナギが1970年代には姿を消していた事実を思い出したといいます。

ロワール川流域にはブナやナラなどの広葉樹林が広がっていました。一方、日本では川や沿岸部がコンクリートで固められ、山の広葉樹は伐採されてスギやヒノキの人工林に置き換えられていました。畠山さんは確信します。

「海を守るには、川と、さらにその源である森の環境を守らなければならない。森・川・海はひとつの循環でつながっている」と。

植樹を開始してから牡蠣の育ちが安定

こうして1989年、水源域に広葉樹の苗を植える植樹活動が始まりました。牡蠣養殖を生業とする漁師がなぜ山に木を植えるのか。一見不思議に思われますが、その理由は極めて科学的です。森の腐葉土で育まれたミネラル豊富な水が川を通じて海に流れ込み、植物プランクトンを増やし、それが海の生き物たちの餌となり、牡蠣の成長を支えるからです。つまり森の健康は、そのまま海の豊かさを決定づけるのです。

いまでは広く知られた概念ですが、当時は多くの漁師が森と海のつながりを意識していませんでした。「磯焼け(海藻が消える現象)」が起きても、原因は海中だけにあると考え、まさか森の荒廃が影響しているとは思われていなかったのです。そこに畠山さんが現われ、「森に木を植えよう。それが海を救うんだ」と力強く呼びかけました。

当初、漁師たちは半信半疑だったかもしれません。しかし畠山さんの熱意は次第に多くの人を動かし、やがて毎年植樹祭が開かれるようになりました。流域の小学生たちも招かれ、子どもたちは小さな手で広葉樹の苗を植えていきました。そうして植えられた木は長い年月をかけて成長し、腐葉土を蓄え、雨が降れば栄養分を含んだ水が川へと流れます。地道な営みですが、確かな変化を生み続けています。実際、植樹を開始してから気仙沼湾では海藻の成長が良くなり、牡蠣の育ちも安定したといいます。

川は血管、ダムは血栓。分断された循環を取り戻す

一方で、この貴重な栄養分は、川の流れを分断するダムなどの構造物によって下流へ届かなくなることがあります。川底に沈殿し、ヘドロ化してしまうのです。同じく、海から川へ命をつなぐためにさかのぼってくるアユやサケ、サクラマスなどの魚たちも、ダムや堰堤によって行き場を失います。森・川・海が連鎖する生態系において、ダムは極めて大きな障害となります。身体にたとえるなら、川は血管であり、ダムは動脈を塞ぐ血栓や動脈瘤のようなものなのです。

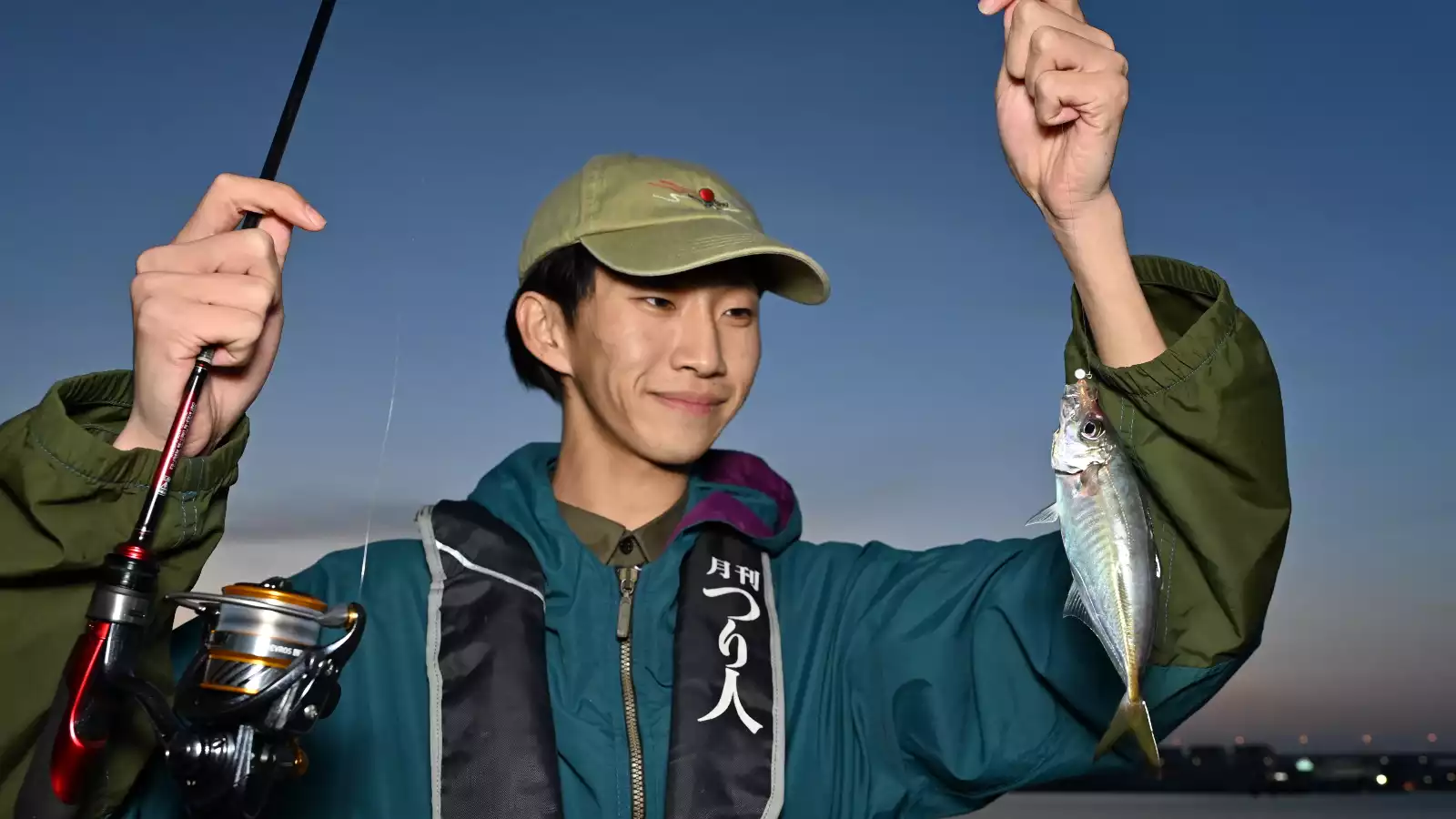

私は公益財団法人「日本釣振興会」の活動で、小学生に自然の大切さを伝える授業を行なう機会があります。昨年4月、川崎市立平間小学校の5年生を対象に「森は海の恋人」をテーマに授業をしました。平間小学校は多摩川下流域にあります。この周辺にはシーバス(スズキ)、ハゼ、ウナギ、テナガエビなど、天然の魚が釣れる絶好のポイントが点在しています。さらに驚くべきことに、近年の多摩川には数百万尾規模の天然アユが毎年のように遡上します。

私は授業で、森と川と海がつながっていることの大切さを伝えました。そしてその象徴としてアユの一生を紹介し、冒頭に述べた産卵シーンの話も少しだけ触れました。授業後、子どもたちのアンケートを読んで驚きました。8割ほどの生徒が、最も印象に残ったのは「アユが仲間の卵を食べてしまうこと」だと書いていたのです。あくまでもアユの一生の一部として軽く触れただけでしたが、子どもたちの心には強く残ったようでした。

「自然ってこわい。でも、だからこそすごい」

子どもたちは、そんな感覚を初めて自分の中に持ったのかもしれません。

島根県高津川で子どもたちが挑んだ「天然アユ判別」

島根県に高津川という一級河川があります。河口から約40km上流の山里には、柿木小学校と柿木中学校が並んで建っています。2023年9月上旬、この両校の児童・生徒49名(中学生35名、小学5・6年生14名)が、高津川に遡上するアユの実態を調べる授業を実施するというので取材しました。主催は「NPO日本に健全な森をつくり直す委員会」(養老孟司委員長、天野礼子事務局長)です。高津川は本流にダムがなく、水質日本一を7度獲得した誇るべき川で、天然アユがどれほど上ってきているのかを確かめようという試みでした。

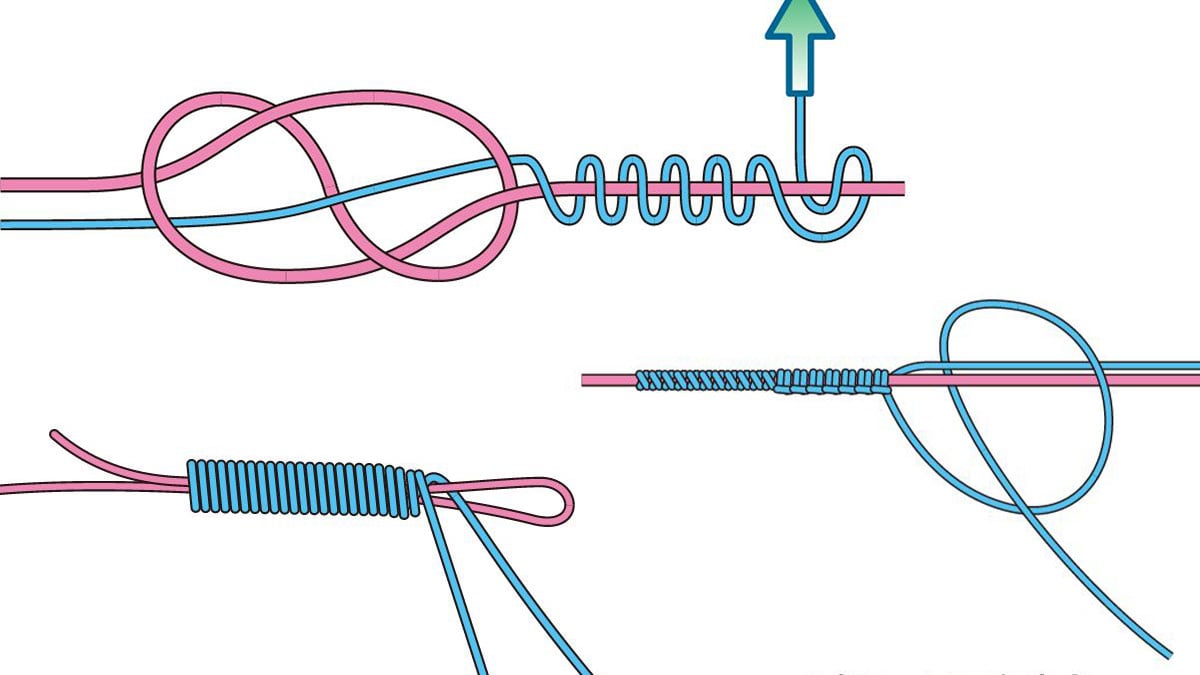

調査は、あらかじめ柿の木地区で釣獲したアユ50尾の側線孔を生徒に調べてもらうという方法でした。天然アユの下顎には小さな孔が左右4対並びますが、放流アユには配列の乱れや欠落がよく見られます。10班に分かれ、一班5尾ずつ観察しました。アユの確保を担ったのは、六日市の河内裕司さんと、高知県物部川漁協組合長の松浦秀俊さんです。河内さんは地元の名人、松浦さんは京都大学水産科出身で、内水面漁業センター長を務めた研究者でもあります。

授業はまず川岸での友釣りデモンストレーションから始まりました。2人が次々とアユを掛けると子どもたちから歓声が上がりました。その後、生かしていた50尾を氷締めし、子どもたちが手でアユをつかむ場面もありました。徒歩数分の集会ホールでは、島根県水産技術センターの沖真徳主任研究員が、天然アユと放流アユの違いを講義しました。

放流か天然か?1000尾に1尾の生存競争が教えること

講義後、生徒たちは実際に側線孔の確認を行ない、天然か放流かを判定していきました。結果、50尾のうち14尾が「放流の疑いあり」とされましたが、沖さんと松浦さんが再確認したところ、すべて天然アユでした。生徒たちは、ほんのわずかな孔のズレを「異常」と捉えてしまったのです。松浦さんは講評でこう語りました。

「皆さんの中に背が高い人や低い人がいるように、天然アユにも個体差があります。放流アユは明らかに孔の数が足りなかったり、ずれていたりします。私はこの3日で60尾ほど釣りましたが、放流だと感じる個体は1尾もいませんでした。人の手で育てた放流アユと、自然界で1000尾に1尾しか生き残れない天然アユは、まったく別物です。自然界は厳しいのです。高津川や私の管理する物部川のように、天然アユがしっかり戻ってくる川こそ、本当に豊かな川と言えます。重要なのは、人間が自然をコントロールすることではなく、自然の力を邪魔しないよう支えることなんです。

今回の調査を機に、もっと川に関心を持ってもらいたい。関心を持つと、いろいろな疑問が出てきます。それを調べるんです。そして自然の美しさや不思議さに接すると、人間は幸せな気分になれるんです。アメリカの生物学者のレイチェル・カーソンさんという人が『センス・オブ・ワンダー』という作品を最後に書いています。子供たちが自然の中で遊び、疑問に思うことがいかに大切かということが書かれています。まさにその通りです。疑問はワンダーです。ワンダーがいっぱいになるとワンダフルです。これはとても素晴らしいことなんです」。

アユを釣った経験がある生徒はわずかでしたが、全員が真剣に聞き入っていました。「良い子は川に近づかない」とされがちな現在の風潮とは真逆の取り組みです。子どもたちにとって、どちらが本当に価値ある教育なのか――答えは、言うまでもありません。

サケが森を育てる? カナダで証明された「海から森への恩返し」

「森は海の恋人」という言葉とは逆に、海の生き物が森を育てる例もあります。カナダのブリティッシュ・コロンビアの生態学者トム・ライムヘン教授らの研究では、海で栄養を蓄えたサーモンが産卵のために遡上し、死後にクマなどによって森へ運ばれることで、海由来の栄養が土壌に入り、樹木の年輪(15N(窒素)の増加)に痕跡として残ることが示されています。

サケの遡上量が多い流域ほど年輪中の15Nが高く、木々の成長が促される強い相関が確認されています。わかりやすくいうと、サケの遡上が多かった翌年は木がよく育つのです。これはブリティッシュ・コロンビアだけでなく、アラスカやワシントン州でも観察されています。つまり、森と海は互いに育て合う関係にあるのです。

生きた化石チョウザメがこの100年で激減した理由

私は今夏、長年の目標だった野生のチョウザメに出会うことができました。場所はブリティッシュ・コロンビア州を流れるフレイザー川です。チョウザメは約1億6000万年前から姿をほとんど変えていない生きた化石で、恐竜時代の特徴を宿す原始的な大型魚です。大きなものでは全長7mを超えます。硬い鱗板と長い吻を持ち、川と海を行き来します。現在、世界には26種のチョウザメが確認されていますが、そのほとんどがIUCNで絶滅危惧種に分類されています。ダムによる回遊阻害、生息地の破壊、乱獲(キャビア目的)などによって、この100年間で95%以上が死滅してしまったのです。

現在、自然繁殖が安定して確認されている個体群は極めて限られています。その中でも、フレイザー川のホワイトスタージョン(シロチョウザメ)は、北米で数少ない自然繁殖が続く重要な集団として知られ、世界的な保全対象になっています。フレイザー川でホワイトスタージョンが現在も自然繁殖を続けている最大の理由は、川をせき止めるダムが一つも存在しない唯一の大河だからです。チョウザメは数十年かけて成熟し、長距離を遡上して産卵する特性を持つため、ダムは致命的な障壁となります。実際、北米やユーラシアの主要河川では、チョウザメが生息できる規模の大河にはほぼ例外なくダムが建設され、遡上経路が分断されました。その結果、自然繁殖が維持されている個体群は急減し、多くの地域では人工孵化に依存するしかなくなっています。

フレイザー川は北米有数のサーモンの遡上河川であり、地域経済や先住民族の文化にとって欠かせない存在であったため、ダム建設による遡上阻害が早くから懸念され、強い反対運動が起きました。また、キャッチ&リリースが徹底されてきたこともフレイザー川でチョウザメが増え続けている理由です。1983年、芥川賞作家の開高健が『オーパ、オーパ!!』の取材で訪れた際は1週間釣りをして小型が3尾しか釣れませんでした。しかし、1994年からキャッチ&リリースが徹底されたおかげで、私たちは半日で4尾を手にできました。いずれも2mクラスです。

自然は人間の理解を超えたところで巡る

大河のほとりで巨大なチョウザメの体に触れたとき、1億6000万年という気が遠くなる時間に、思いを馳せずにはいられませんでした。私たちは川を川、海を海、森を森と切り離して考えがちですが、自然はそんな区切りを一度も受け入れたことがありません。森に降った雨が川となり、川は海へと流れ、海で育った命が再び森へ栄養を運ぶ。ただそれだけの、揺るぎない循環の上に生き物たちは命をつないできました。

しかし、人間はその循環を軽視し、自然をコントロールできると思い込んでしまった。アユの産卵時の異様な行動も、海の栄養を森に届けるサーモンの旅路も、たった100年で死に絶えようとしている生きた化石の命も、すべては人間の理解を軽々と超えたところで巡っています。どれだけダムを造っても洪水が決してなくならないように、自然は人間が思い通りに操れるものでないのです。そして、それはとりも直さず、子どもの成長も同じなはずです。親が理解したつもりでいても、子どもの心の中には親には計り知れない「流れ」や「芽生え」が息づいているのではないでしょうか。

大切なのは子どもにも自然にも分からないことがあることを受け入れること。分かったつもりで手を差し伸べるのではなく、育とうとする力を邪魔しない姿勢が大事なのだと思います。いわば、モンテッソーリ教育が示す『子どもには自ら育つ力がある』という発想にも近いものです。日本では少子化に歯止めがかからず、子どもたちの数は減少の一途を辿っています。それなのに、自殺や不登校の数は過去最高を更新しています。大人の思い上がりで自然が破壊されたように、子どもたちの心も悲鳴を上げているような気がしてなりません。

-1.jpg)

%20(2).jpg)

%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)