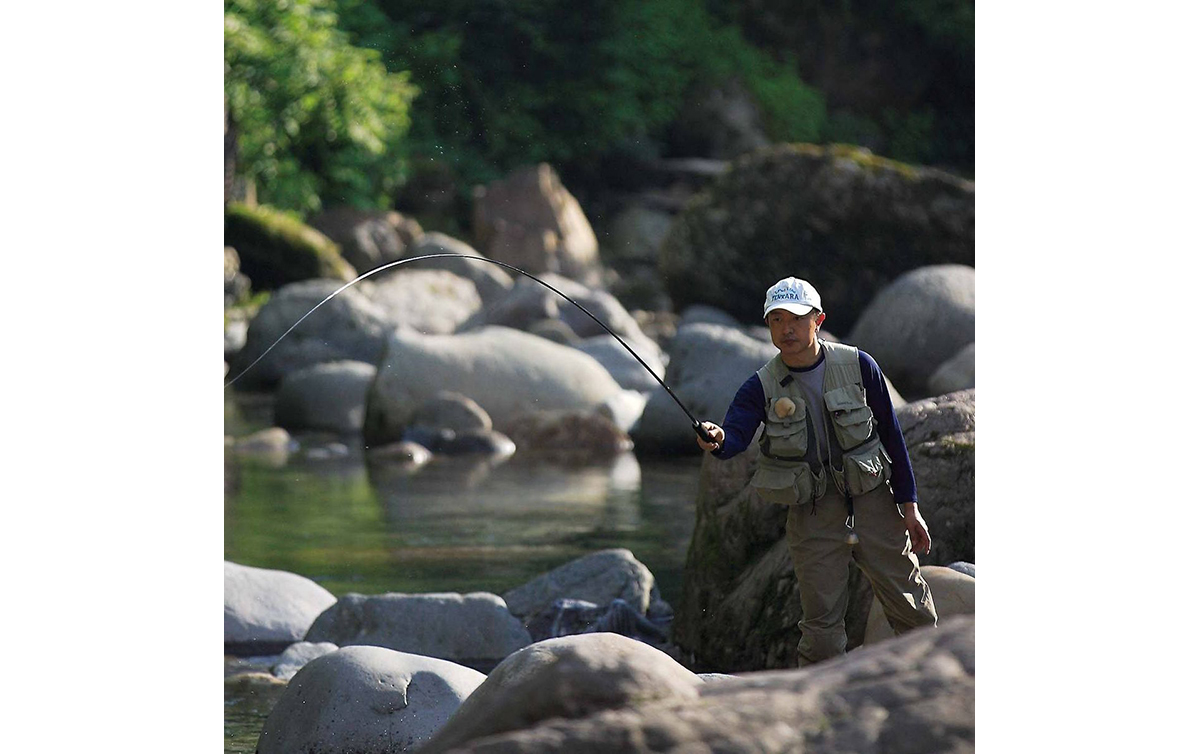

私のベスト渓谷のひとつといえる九頭竜川上流部は時期を外さなければ、体高のある8寸クラスが数釣れる。

抜群の安定釣果を誇る北陸の雄。今年も行きたいベスト渓谷

文◎西郷和巳 写真◎浦壮一郎

さいごう・かずみ1975 年生まれ。富山県砺波市在住。年間釣行80 日、シーズンを通じてテンカラを楽しみ、尺上の魚を追って各地の川を釣り歩く。目標はテンカラでサクラマス釣りを確立すること

この記事は『つり人』2017年3月号に掲載したものを再編集しています。

新仔ヤマメが健全に群れなす

私のベスト渓谷のひとつといえる九頭竜川上流部は時期を外さなければ、体高のある8寸クラスが数釣れる。また支流の打波川は奥深くに入らずとも尺イワナに出会え、イワナ好きにおすすめしたい支流である。毎年20 ~30日はサオをだすが安定した釣果が望めるのだ。

2016年は打波川支流の付近で土砂が流入した箇所もある。本流と打波川の合流点から西勝原付近までが大きな影響を受けており、例年と比べ数・サイズともに芳しくはなかった。しかしこの区間を除けば例年どおりの釣果で、場所によっては9寸から尺クラスの数が多く、上々の釣果が得られた。改めてこの川の懐の深さを思い知った。

打波川は人気の支流で入渓者も多く、魚もスレ気味ではある。が、コンディションはよく鳩ヶ湯温泉の前後は特に魚が多いように思える。4~7月と9月は早朝、夕方の本流で良型のヤマメをねらい、真夏はイワナをねらって上流部を目指す。

毎年、稚アユの放流シーズンにはヤマメの新仔が多く見られる。昨シーズンも多数の新仔がいた。今シーズンも期待は大だ。また、漁協の放流も例年どおり。初期は放流魚を中心に楽しむことができる。

初夏には新仔ヤマメをあちこちで目撃する

初夏には新仔ヤマメをあちこちで目撃する私は例年4月に入るとこの川を訪れ、水温が上昇し始める昼前からサオを振る。周辺の降雪量をチェックし、少ない年であればさらに早いスタートを切っても面白い。昨シーズンは雪が少なかったので時期を前倒しして通った。積雪量が少なければ早い段階から毛バリに反応する可能性は高く、春先から充分に楽しめると予想している。

早春はできるだけ日当たりがよく開けたポイントがおすすめ。九頭竜川本流のヤマメ釣りでは大野市漁協管轄の下流域にあたる柿ヶ島~下流の新田・阪谷新橋付近がおすすめである。例年、田植えが始まる辺りまでが面白く、田植えが一段落する頃から第2シーズンに入る。新仔が釣れ始めると良型の釣れるポイントが変わり釣りにくくなる。そうなればイワナねらいに切り替えるか河川を変更すると効率がよいだろう。

解禁初期は毛バリに関心を示す魚は少ない。毛バリは小さくハリスを細くするだけで反応は大きく変わる。毛バリは白系を中心に黒・茶系を織り交ぜて使用する。目安となるポイントは日当たりのよい底石の入った場所や白泡が消える付近、波が消える周辺を中心にできるだけ毛バリを沈め、自然に流すか若干ブレーキを掛けるように流し、打ち込む回数を通常より増やしてゆっくりと釣り上がる。

本流は大石がつくる変化に富んだ川相だ

本流は大石がつくる変化に富んだ川相だ活性が低い時ほど捕食範囲が狭くなるため、流すレーンを小刻みに割り振ることが大切。1つのポイントで時間をかけて粘ることも初期の釣りには有効だと思う。アタリは小さく明確な反応が少ないため、わずかなイトフケを見極めて釣ると数が上がる。

本流は場所により底石が多く流れが複雑で攻略が難しいが、その分、魚が残っており数は多い。早春の打波川は雪代の影響を受けやすいが、支流または取水堰堤下流で釣ると水量も少なく釣りやすい。特にこの時期のイワナは障害物にタイトに付いている。障害物ギリギリに流すと釣果に差が出る。

数だけでなく型のよいアマゴも混じるのが大きな魅力だ

数だけでなく型のよいアマゴも混じるのが大きな魅力だタックルデータ

サオ :テンカラザオ4~4.5m(本流)、3.6~4.0m(支流)

レベルライン:2~2.5号(4~5m)

ハリス:0.6~0.8号(60~100cm)

毛バリ:♯14~16(白・黒・茶)

サオ :テンカラザオ4~4.5m(本流)、3.6~4.0m(支流)

レベルライン:2~2.5号(4~5m)

ハリス:0.6~0.8号(60~100cm)

毛バリ:♯14~16(白・黒・茶)

●管轄漁協:大野市漁協(℡090・1396・5420)

●管轄漁協:大野市漁協(℡090・1396・5420)●交通:東海北陸自動車道・白鳥ICから油坂峠道路、R158を経て九頭竜川へ

2018/2/15

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)