タナゴ釣りは、敷居の高い釣りだと思われがちな釣り物だ。しかし、実はそのイメージとは裏腹に、誰でも気軽に始められる、奥深くも魅力的な釣りの一つ。釣れる場所は意外と身近な小川や水路で、道具は各釣具メーカーから初心者向けの多様なアイテムが販売されている。この記事では、そんなタナゴ釣りの道具選びの基本から、仕掛けの作り方、そして実際に1尾を釣り上げるまでの流れを、初心者にも分かりやすく徹底解説する。

タナゴ釣りは、敷居の高い釣りだと思われがちな釣り物だ。しかし、実はそのイメージとは裏腹に、誰でも気軽に始められる、奥深くも魅力的な釣りの一つ。釣れる場所は意外と身近な小川や水路で、道具は各釣具メーカーから初心者向けの多様なアイテムが販売されている。この記事では、そんなタナゴ釣りの道具選びの基本から、仕掛けの作り方、そして実際に1尾を釣り上げるまでの流れを、初心者にも分かりやすく徹底解説する。

写真と文◎編集部

大沢健治◎講師

タナゴ釣りの時期

タナゴ釣りは、ほぼ一年を通して楽しむことができる。特に、春(3月〜6月頃)はタナゴが産卵期を迎え、オスが美しい婚姻色に染まるため、最も人気のシーズンである。また、春から秋にかけては水温が高く、タナゴの活性も上がるため、比較的釣りやすい時期といえる。

冬の寒い時期(12月〜2月)は、タナゴの活性が下がるため難易度は上がるが、神経を集中させないと分からないような繊細なアタリを取る面白さがある。

タナゴの種類

タナゴ釣りの代表的なターゲットは、通称「オカメタナゴ」として広く知られる外来種のタイリクバラタナゴだ。このほか、日本在来のタナゴ類もその美しさから人気が高く、地域によって様々な種類が生息している。中でも比較的よく見られる種類はヤリタナゴ、アブラボテ、カネヒラなどがいる。

しかし、これらの在来タナゴを狙う際には、十分な注意と配慮が不可欠だ。近年、在来タナゴの多くは生息数を減らし絶滅が危惧されており、地域によっては条例で採捕が禁止されている場合がある。ルール違反は罰則の対象となるため、釣行前には必ず現地の規則を確認したい。

タナゴ釣りの道具選び

タナゴ釣りの道具は、近年メーカーから多様な釣具が販売されており、基本を押さえれば揃えるのは難しくない。それぞれの道具の選び方のポイントを解説する。

竿

操作性を重視し、ある程度「張り」のある竿を選ぶのがおすすめ。長さは釣り場の規模に合わせ、60cm~2.1m程度まで使い分ける。最初の1本であれば、長さを変えられるスライド式の竿が便利だ。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-3_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

道糸

初心者には、しなやかで扱いやすいナイロンラインの0.3号が標準となる。これ以上細いとライントラブルが増える可能性がある。慣れてきたら、感度に優れ、小さなアタリも明確に伝わるポリエステルラインに挑戦するのも良い。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-4_1%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

親ウキ

タナゴの繊細なアタリを捉えるため、高感度で小型のウキを選びたい。初心者ならウキ止めゴムで固定するタイプがセットが簡単だ。より釣果を求めるなら、繊細なアタリがわかりやすいのは「斜め通しタイプ」のウキにステップアップしていくといいだろう。また、釣り場の光の加減や水の色に合わせて、見やすいカラーのウキをいくつか用意しておくとベスト。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-5%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

目印(糸ウキ)

親ウキだけでは捉えきれない、ごく繊細なアタリを読み取るために使うのが「目印(糸ウキ)」。親ウキとハリの間に複数個セットする。親ウキ同様、視認性の良いカラーを選び、いくつか色違いを持っていると状況に対応しやすい。.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-6%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

ハリス止メ

道糸とハリ付きの糸(ハリス)を接続するための極小パーツ。サルカンでもいいが、ハリスが細く短いので、ハリス止メタイプのほうが使いやすい。タナゴ専用に設計された極小サイズのハリス止メを選ぼう。

オモリ

浮力調整がしやすい薄いタイプの板オモリがおすすめ。

ハリ

タナゴ釣りには、ハリスがセットになった専用のハリが市販されている。これらのハリは、タナゴの小さな口に無理なく吸い込ませるため、非常に小さく作られているのが最大の特徴。

さらに、釣れるタナゴのサイズなどに合わせて、ハリ先の長さが異なるいくつかのタイプが存在している。特に魚が小さい場合には、よりハリ先が短いモデルを選ぶと、吸い込みが良くなり、針掛かりの確率が上がる。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-9%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

その他のアイテム

釣ったタナゴを一時的に入れて観察するためのフタ付きバケツやビク、ハサミなどがあると快適に釣りができる。また、エサ入れとなる小さいタッパーも必要になる。

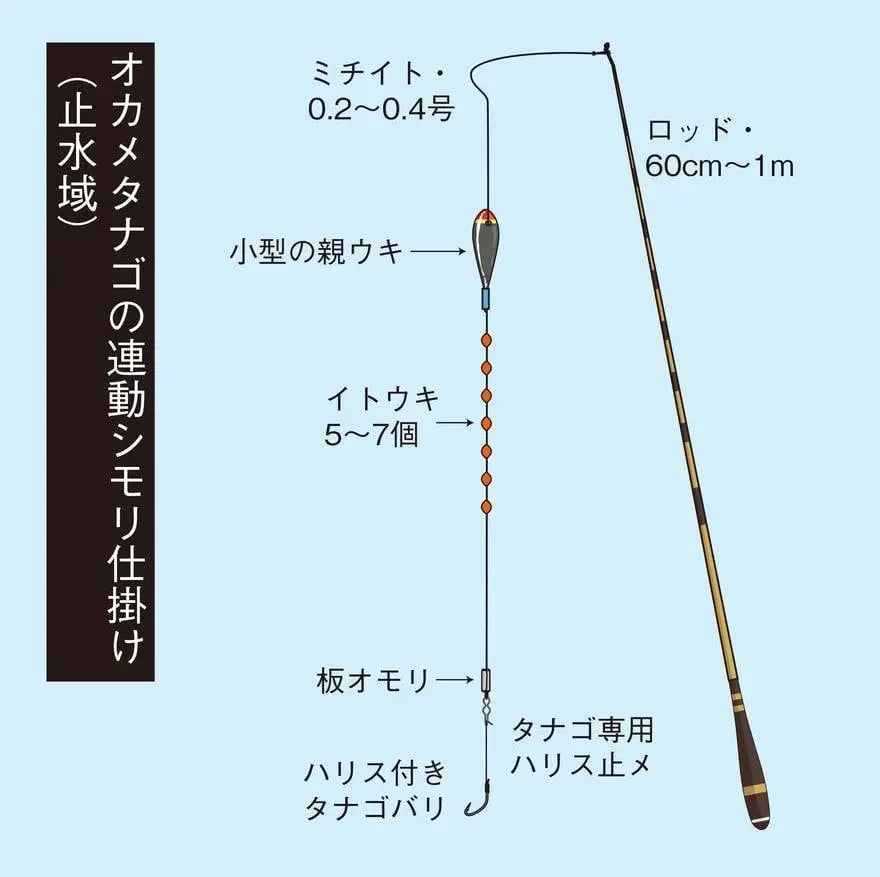

タナゴ仕掛けの作り方

繊細なタナゴの仕掛けも、手順通りに進めれば自分で作ることが可能だ。

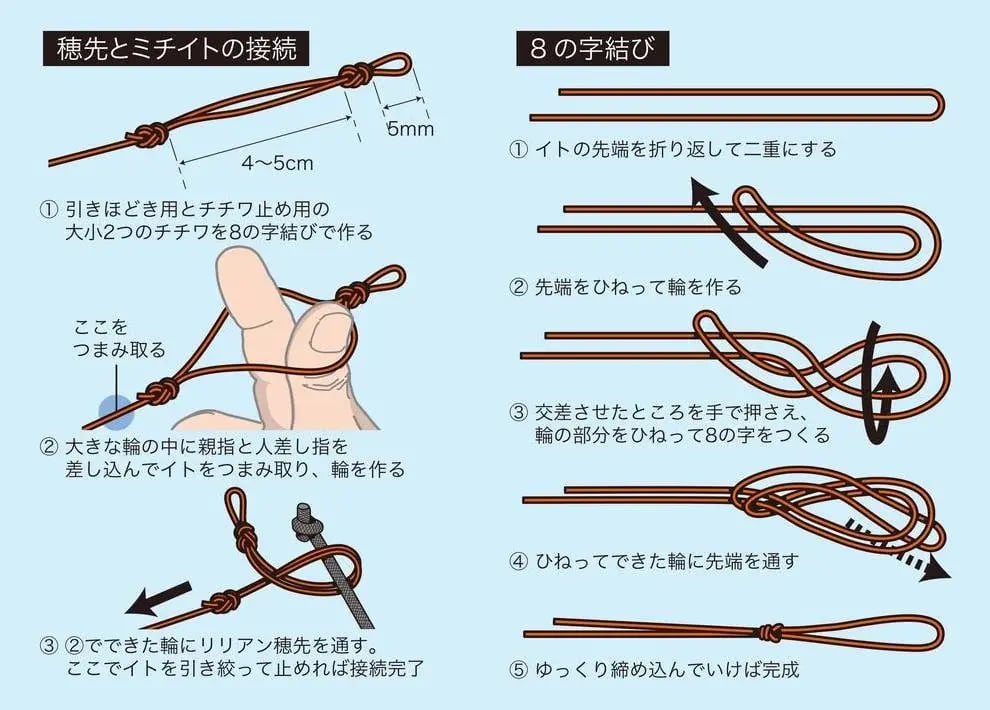

1.道糸を竿に付ける

道糸の先端に「ダブル8の字結び」などでチチワを作り、竿先のリリアンに接続する。

2.ウキと目印を通す

道糸にウキを固定するためのゴム管を通し、ウキをセットする。次に、目印(糸ウキ)を5~7個、道糸に通す。目印がセットされたライン先端の輪に道糸を通し、目印を道糸のほうにこき上げて移動させればOK。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-23%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

3.ハリス止メを結ぶ

道糸の末端に、ハリス止メを結ぶ。仕掛け全体の長さは、竿の全長と同じくらいにすると、エサ付けや魚の取り込みがしやすくなる。

4.ハリをセットする

ハリス付きのハリのチチワを、ハリス止メに引っ掛ければ接続完了。板オモリを1cmほど切り出し、ハリス止メあたりに巻いていく。ハサミなどで少し折り目を付けると巻きやすい。

完成仕掛けも販売されている

仕掛け作りが難しく感じる場合は、市販の「完成仕掛け」から始めるのもおすすめだ。これならパッケージから出して竿に結ぶだけですぐに釣りを開始できる。ただし、様々な状況に対応するため、替えバリや板オモリは別に用意しておいたほうがいいだろう。

関連記事:市販のタナゴ仕掛けの実力は?ベテラン江戸っ子タナゴファンが使ってみた

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-10%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

タナゴ釣りのエサ

タナゴ釣りでは、アカムシなどの虫エサは使わず、グルテンや黄身と小麦粉を練った「黄身練り」といった練りエサを使うのが一般的。初心者の方は、扱いやすく集魚効果も高い市販のタナゴ用グルテンから始めるとよい。

エサの作り方

1.エサ用のボウルに、パッケージの指示通りの量のグルテン粉末を入れる。

.jpeg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-36%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpeg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-38%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-39%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

タナゴ釣りのポイント選び

道具とエサが準備できたら、タナゴが釣れる釣り場に行こう。タナゴ釣りのポイントを探す際は、まず、タナゴが好む環境の種類を覚えておくと良いだろう。代表的なのは、主に以下の3つの場所。

ホソ(水路): 田んぼの脇などを流れる、流れの緩やかな細い水路。タナゴにとって絶好の住処となる。

川のワンド: 川本流から外れ、水が緩む入り江状のエリアも有望。

池や沼: 岸際にアシや水草が茂っていたり、杭などの障害物があったりする場所が狙い目。

ポイントに到着したら、さらに具体的な「狙い所」を絞り込む。魚種によって流れの速い・緩いなど好みの違いはあるが、セオリーとして、杭や水草といった「障害物のキワ」を狙うのが基本中の基本。

また、タナゴは物陰に潜む習性があるため、「橋の下」のように日向と日陰の境界線ができている場所も、見逃せない一級ポイントと言える。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-42%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

タナゴの釣り方

ポイントが決まればいよいよ実釣だ。釣り方の一連の流れと、釣果を大きく左右するテクニックを解説する。

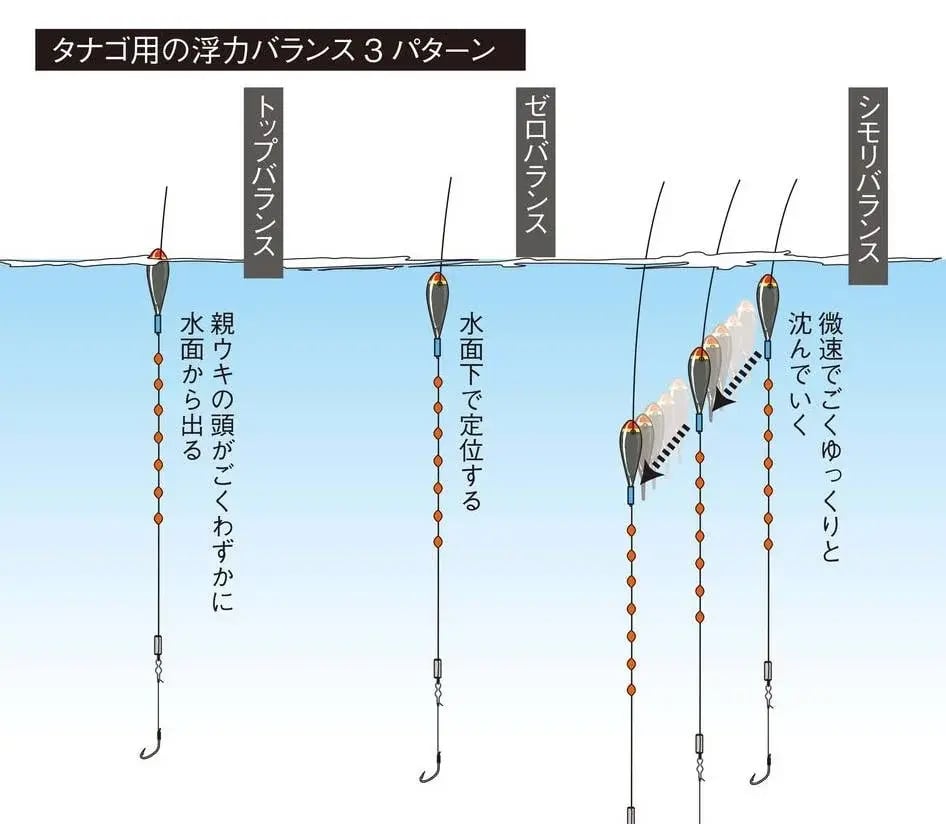

ウキの浮力調整

釣りを始める前にウキの浮力調整が必要だ。精密な浮力調整はタナゴ釣りの釣果を左右する重要な要素のひとつ。ハリス止めやその付近に板オモリを巻き付け、少しずつカットしながら、狙いのバランスに仕上げていこう。

浮力バランスには、主に以下の3つのパターンがある。

1. トップバランス

親ウキの頭が水面からわずかにのぞく状態。ウキの動きが分かりやすく視認性に優れるため、流れがあるポイントで使いやすいのが特長。ただし、アタリは出にくくなるため、ウキを沈めるほど力強く吸い込む大型のタナゴ狙いに向いている。

2. シモリバランス

仕掛け全体が、ごくゆっくりと沈んでいくバランス。ウキの抵抗が非常に少ないため、小さなアタリも明確に捉えることができる。また、ウキ下よりも深い層を探ったり、ゆっくり沈む動き(フォール)で魚を誘ったりすることも可能。

3. ゼロバランス

親ウキが水中に沈み、水面下で静止して漂うバランス。こちらもウキの抵抗が少ないためアタリが出やすいのが利点。シモリバランスと違い、一定のタナ(水深)をキープして狙えるため、より狙いを絞った釣りが展開できる。

タナゴ釣りでは、小さなアタリを捉えることが釣果に直結するため、一般的には「シモリバランス」や「ゼロバランス」が使われることが多い。状況に応じてこれらのバランスを使い分けることが、釣果アップの鍵になる。

タナ(水深)の合わせ方

タナゴは中層を泳いでいることが多い魚だ。水深1m前後のポイントなら、まずは水面から40~50cmのタナで釣り始め、アタリがなければ上下に調整して反応の良い層を探る。ただし、水深40~50cmの浅場であれば底から5~10cm上を狙うのが基本になる。時期によってもタナは変わるので、アタリがなければウキ下を変えて幅広く探ってみよう。

エサの付け方とアタリの取り方

エサは、ハリ先にグルテンの繊維をチョンと引っ掛けるように、ごく小さく付ける。釣り始めは魚を寄せるために少し大きめに付け、アタリが出始めたら食い込みやすいように小さくするのがセオリーだ。

.jpg?width=768&height=432&name=044-047tanago_nyumon_cs6-44%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

アタリは、親ウキが「ツン」と沈む分かりやすいものもあるが、多くは目印(糸ウキ)が左右に振れたり、沈む途中で止まったりといった微細な変化として現れる。「少しでもおかしい」と感じたら、手首を返すように軽くアワセる。アタリがあるのに掛からない時は、エサをさらに小さくするか、ハリのサイズや種類を交換すると効果的な場合が多い。

「つり人チャンネル」公開のタナゴの釣り方が分かる動画

当サイトの動画チャンネル「つり人チャンネル」で公開している下記動画では、タナゴ釣りに必要な道具立てから、釣果を左右するエサの作り方、そして実釣における釣り方のコツまで、一連の流れを丁寧に解説している。撮影場所は管理釣り場だが、ここで解説されている内容は、自然の河川やホソで釣りをする場合にも根本で共通する部分が多く、タナゴ釣りの基礎が詰まった映像となっている。

マナーを守ってタナゴ釣りを楽しもう

最後に、近年は本来その場所に生息しないはずのタナゴ類を無秩序に放流するなど、釣り人によるマナー違反も問題になっているタナゴ釣り。今後もタナゴ釣りを楽しむために、ルールとマナーを守って楽もう。

※この記事は『つり人』2017年1月号に掲載した記事を元に再編集しています。

-2.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)