フェイスブック内にある『ハゼ釣り情報局』というグループをご存じだろうか。数ある釣りに関するグループの中でもとりわけ地味な魚の釣りが専門ながら会員数が急速に伸びている。その理由を、サイトを立ち上げた田辺和宏さんに語っていただいた。

フェイスブック内にある『ハゼ釣り情報局』というグループをご存じだろうか。数ある釣りに関するグループの中でもとりわけ地味な魚の釣りが専門ながら会員数が急速に伸びている。その理由を、サイトを立ち上げた田辺和宏さんに語っていただいた。

写真と文◎編集部

ハゼ釣りは身近すぎて情報が少ない釣り

私は埼玉県加須市に住んでいるんですが、もともとは神奈川県の横浜に住んでいました。子どものときは親に連れられて近所の川でハゼを釣った記憶があるんですが、父親の仕事の関係で13歳から埼玉県の熊谷市に引っ越してからはハゼとの縁が遠くなり、釣りといえばクチボソやフナがメインになりましたね。

大人になって自分で運転するようになると、また横浜方面に通い出してクロダイのヘチ釣りに夢中になって、たまの遠征は渓流でイワナとかを釣っていました。今でこそ東京の街中でもクロダイを見ることは珍しくありませんが、20年以上前は憧れの魚でしたから、沖堤防に行ったってそう簡単に釣れる魚ではありませんでした。

いま53歳なんですが、40代後半になった頃、なぜか突然久しぶりにハゼ釣りがしたくなったんです。クロダイ釣りって誰とも会話せず、ただ黙々と堤防を歩く釣りなんですが、家族や仲間と話しながらできて、釣った魚を美味しく食べることもできるハゼっていいなあって思い立った。多分、昔やったファミリーフィッシングの記憶が蘇ったんでしょう。

じゃあどこに行こうかと調べたら、ハゼという魚は身近すぎて、かえって情報が少ないことに気づいたんです。速報を出すのは江戸川放水路のボート屋さんくらい。でも自分は地に足を着けて釣りたい派なんで。

それで個人発信のブログなんかを参考にしましたが、数年前の情報だったりしてね。それでも、都内の下町運河にも行ったけど、都内はコインパーキング代がめちゃくちゃ高くて。で、都内の運河以外の荒川、江戸川、多摩川を調べて、さらに神奈川や千葉の小河川にもハゼ釣り場はいっぱいありそうだということが分かったんですが、相変わらず釣り場の情報は出てこない。でも、知りたい。その一心で立ち上げたのがフェイスブックの『ハゼ釣り情報局』です。

始めたのは2021年の2月5日です。ハゼ釣り情報を求めるには中途半端なタイミング、というか、普通に考えたらシーズン終了後のオフシーズンですけど、まあ、来年につながればという気持ちで。だから当初は局員同士の交流とかハゼ釣り技術の向上などといった崇高な理念があったわけではありません。

-Sep-05-2025-05-04-22-2356-AM.jpg?width=531&height=800&name=01%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Sep-05-2025-05-04-22-2356-AM.jpg)

情報は釣果だけじゃない

こうしたコミュニティーサイトの管理者をしているというと、「PCオタクだったんですか?」とか「サイトの運営が得意だったんですか?」って聞かれますが、PCはむしろ苦手で、今もすべてスマホだけでやってます。

立ち上げ当初の会員数はわずか数人。とりあえず知り合いに「こんなサイトを始めたから会員になってよ」って直接電話して(笑)。

でも、ハゼ釣りで検索している方がいたんでしょうね。ちょうど398さんのYouTubeが人気を集め、冬でもハゼが釣れる動画が話題になっていたタイミングでしたから、そういうハゼ釣りマニアの方たちの目に留まり、会員になっていただいたんだと思います。そういうマニアの方たちが都内の運河の釣果を投稿すると、じわじわと会員数が増えていきました。特に小名木川と旧中川で釣りをしている方たちが広めてくださった気がします。

そんなこんなで思いがけず1年目で会員数が500人以上にも増えました。そこからは倍々ペースで増えて、昨年ついに1万人を突破。これを機にオープンだったサイトを会員限定公開に変更しました。それはハゼとも釣りとも全然の関係ない怪しい勧誘やスパムメールが増えてしまったからです。

サイトの作業はお昼休みや仕事終わりに少しやる程度で、普段の生活で特に負担になっているわけではありません。それに現在は自分のほかに10人くらいのモデレーターさんがサイト運営に協力してくれていますので、自分が仕事でスマホを見られないときは違うメンバーが新規メンバーを承認してくれたり、不適切な投稿への対応もしてくれてとても助かっています。

人数が増えたのを機に、投稿のルールもしっかり線引きするようにしました。ハゼ釣りをしていてウナギやテナガエビが釣れたのは情報ですからいいですし、ハゼ釣りの行き帰りに立ち寄ったお店の情報なども問題ありません。でも、まったくハゼ釣りと関係のない投稿はご遠慮くださいとお願いしています。実際、そうした投稿にはコメントもつきにくいですし、それはハゼ釣り情報局ではなく個人のフェイスブックでお願いしますと。それ以外は炎上も少ない平和なサイトだと思いますよ。

サオ、イト、ハリ、仕掛けすべての詳細を書かれる方もいます。逆に、タックルも釣り場もほとんど明かさないけれど釣果を投稿される方もいます。これはどちらでもありです。詳しい仕掛けのことを知りたい人にはありがたい情報になるし、釣果自慢だけであっても、最低限、都道府県名と河川名さえ書いてくれたら、釣れているハゼのサイズや数が知れますし、水のよしあしを伺い知ることができますから。

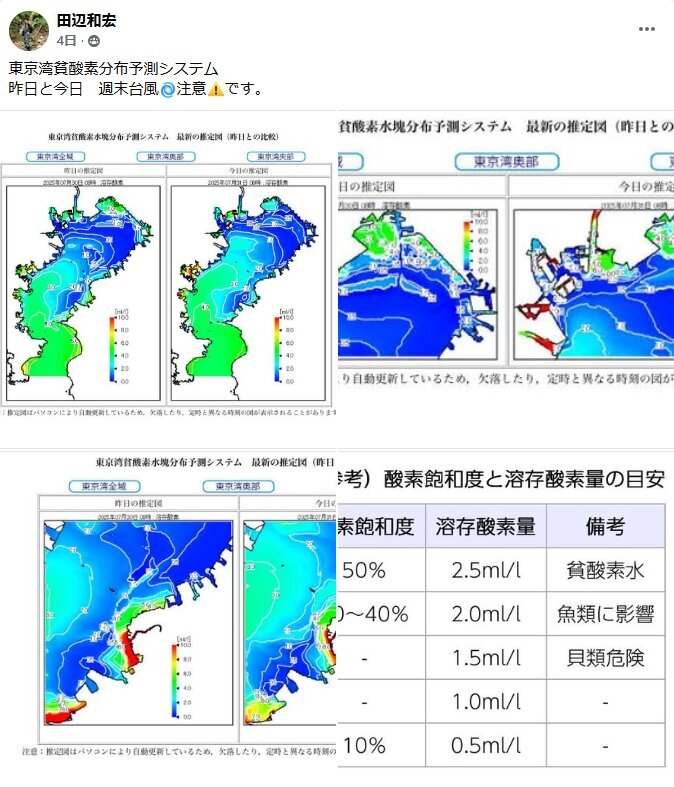

ハゼ釣りって意外と水のよしあしが大きく影響する釣りです。だから私は頻繁に貧酸素水塊分布の予測図をアップしています(実際、今回田辺さんがサオをだした江戸川放水路の最下流は取材から1週間後に青潮が発生し、たくさんのハゼが死ぬなどまるで釣れなくなってしまった)。

こうした水にまつわる情報は実際にハゼ釣りに行った人からの投稿が一番早いし確実です。

%20(2).jpg?width=1280&height=720&name=08%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(2).jpg)

意外な会員分布

最初は情報目的だった私も、会員間の穏やかな交流が心地よく、新規会員の方には積極的にコメントしたり、聞かれれば質問に回答することもあります。この「聞かれれば」という部分がとても大事で、人によっては上から目線で人の投稿にダメ出しをしたり、聞いてもいないのに余計なアドバイスを送る方もいますが、結局、会話が弾みにくい傾向にありますよね。

といっても難しく考える必要はなく、「たくさん釣れましたね」、「美味しそう」、「今度自分も行ってみます」、「ハリは何を使っていますか?」といった普通の会話を楽しんでいる方が大半です。そうしたやり取りをかわすうちに、「今度ご一緒しませんか?」という流れになることがとても多く、各方面でオフ会的な釣りが開かれているのも特徴ですかね。釣ったハゼの料理法などもたくさん投稿されていますが、そうした情報もとてもためになりますね。

そうやって考えると、今はあまり活発に運営していないんですが、全国温泉情報とか埼玉県内のB級グルメの情報サイトなんかもやっていました。つまるところ、そういった情報を発信するのも会員同士で交流するのも嫌いじゃないんだと自己分析しています(笑)。

ハゼは基本的にサイズを追求する釣りではありませんし、競技が盛んな釣りでもありませんから、テスター的な釣り人が少ないジャンルだったことも、このサイトにとってはよかったのかもしれません。渓流釣りになどに比べると場所の秘匿性も少なく、数に対しての反応も鷹揚な気がします。

それでいて、私と同じようにハゼ釣りの同志を求めていた人が意外なほど多かったということ。自分が釣っている場所以外の情報を知りたい人もいれば、自分の楽しんでいるハゼ釣りの情報を広めたい人も全国にたくさんいるということでしょう。

その証拠に、会員の皆さんが東京の下町に集中しているかというと、実はそんなことはないんです。会員の多い都市別でみれば1位は神奈川県横浜市、2位は愛知県名古屋市、3位は宮城県仙台市、4位は神奈川県川崎市、5位千葉県千葉市、6位大阪府大阪市。東京はここからで、7位世田谷区、8位江戸川区、9位大田区、10位江東区と続きます。文字どおり、全国津々浦々でハゼ釣りを通じて交流を深めているわけです。

それから、デカいハゼは北に多い気がします。情報局で投稿された最大のハゼは28cmで北海道からでした。

アクセスが増えるのはやっぱり夏以降です。各地から続々とハゼ釣り開幕の情報が入ったこのひと月は情報局の投稿にリアクションした数が2万8000回と前月に比べると52%も増えています。つまり、ハゼが釣れ出してシーズンに入って投稿が増えたことで活性化しているわけです。

ただ、局長という立場もあって、こうして7月から釣り場に立っていますが、私自身は本当は9月に入ってからのスロースターターです(笑)。まあ、6月くらいからやってみたら、意外と釣れて楽しいなあとは思うんですが、この暑さはちょっとたまらんのが正直なところです(笑)。あと、視力がよくないので夜釣りはやらないです。

個人的には寒くなったら多摩川、利根川、那珂川などの大河川の消波ブロックでノベザオの穴釣りをします。自分で投稿したなかでは利根川の穴釣りでキャッチした23.5cmが一番大きなハゼですね。穴釣りはおもに消波ブロックの中や切れ目をねらう釣りですが、どうもハゼの習性として産卵期に巣穴を掘るはずが、このブロックの隙間を巣穴にしている魚がいるらしく、それが冬になっても巣穴にこもらないから釣れるというとこがあるみたいです。こうした情報も各地から集まっていて、私も含めてマイノリティーゆえに盛り上がっています。

-3.jpg?width=1280&height=720&name=11%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-3.jpg)

.jpg)

\あわせて読みたい/ ハゼ釣りに最適な「時期」と「時間帯」はいつ?【季節ごとの特徴&昼・夜の狙い方まで】

\あわせて読みたい/ 【ハゼ釣り攻略】ミャク釣りでアタリを倍増させる秘訣とは? 仕掛けと釣り方を達人が解説

\あわせて読みたい/ 【東京のハゼ釣り場おすすめ6選】アクセス良好で実績の高いポイントを厳選紹介

※このページは『つり人 2025年10月号』を再編集したものです。

-4.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-15-2026-08-16-19-0125-AM.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)