冬になるとどんなフィールドでもジャークベイトを投げるという小林知寛さん。そんな小林さんにジャークベイトの理論と技を披露してもらいました。 バス釣りの専門誌バサーが、バス釣りのテクニックから道具、試合の最新情報、初心者のバス釣り入門までバスフィッシングのすべてを公開しています。

釣果に差がつくジャークベイト操作法

Basser編集部=写真と文

12月から早春まで、小林知寛さんはフィールドタイプを問わず第一投にフェイスを選ぶ。

そして時には終日ジャーキングを貫徹する。

「絶対にコレでしか獲れないデカバスがいるからです」。

その言葉どおり、初冬の高梁川では3尾の50㎝オーバーをキャッチした。

今回は小林さんが実践するジャークベイト操作法を解説する。

小林知寛(こばやし・ともひろ)

小林知寛(こばやし・ともひろ)JB TOP50や同マスターズなどで試合漬けの日々を送るアングラー。2012年JBマスターズ年間優勝。2014年JB TOP50年間優勝。2016年はJB全日本バスプロ選手権河口湖優勝、チャプター岡山第3戦高梁川優勝。パワーフィッシングを得意にしており、TOP50の試合でもジャークベイトなどでたびたびビッグフィッシュを持ち帰ってくる。「釣りのスタイルは清水盛三を思わせるな」とは菊元俊文さんの言葉。 愛称は「コバ」。

この記事は2014年1月号に掲載されたものを再編集しています。

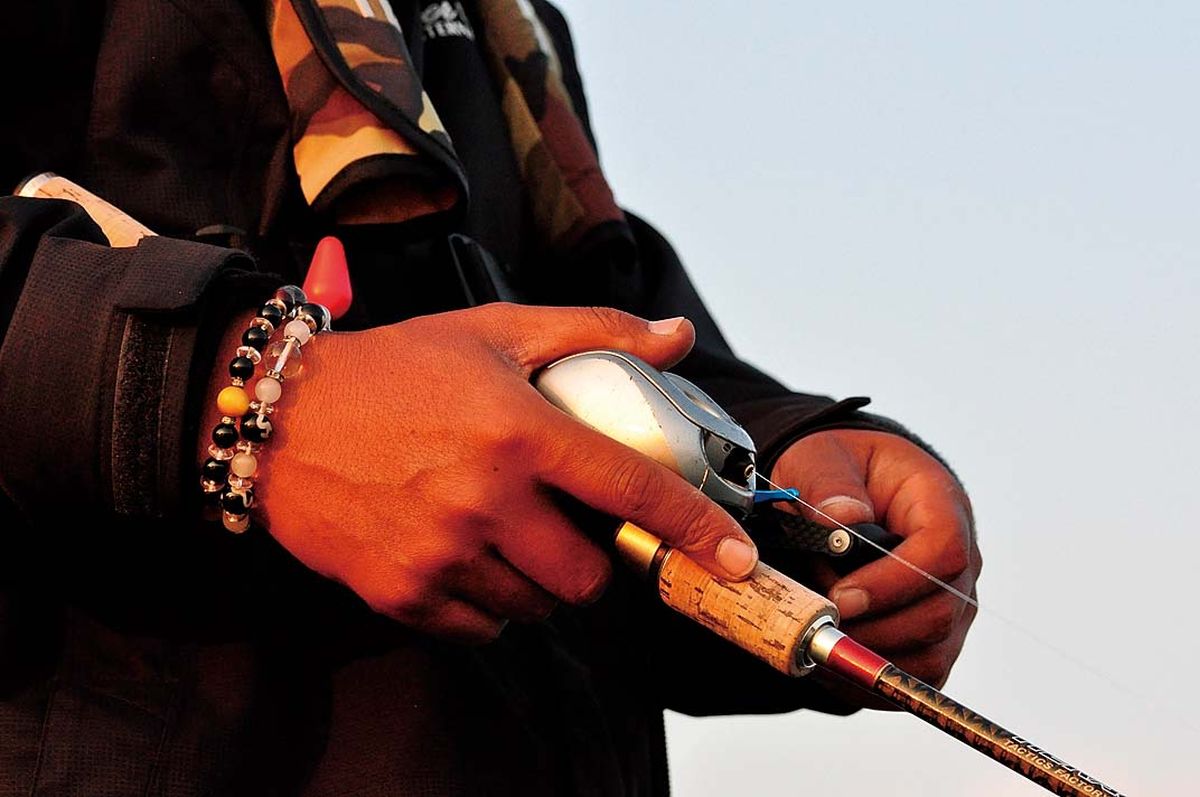

ロッドは軽い力で持つ

パーミングは軽い力で行なうことが大事。ジャーク後に自動的にロッドが戻りやすくなり、ジャークベイトがダートするためのラインスラックを作ることができるからだ。ジャークするときも軽い握りは崩さず、人差し指に力をこめる。ハンドルは基本的に持ちっぱなし。ラインスラックの調節が重要なので、いつでも巻けるようにしておく。また、ジャーク時は基本的にティップを下に向ける。シャローを釣るときやジャークベイトを上に跳ねさせたいときはティップを高く掲げてジャークするが、ラインスラックが出すぎるのでバイトをとりにくくなる。

小林さんがジャークするときの構え

小林さんがジャークするときの構え 着水直後はリーリング

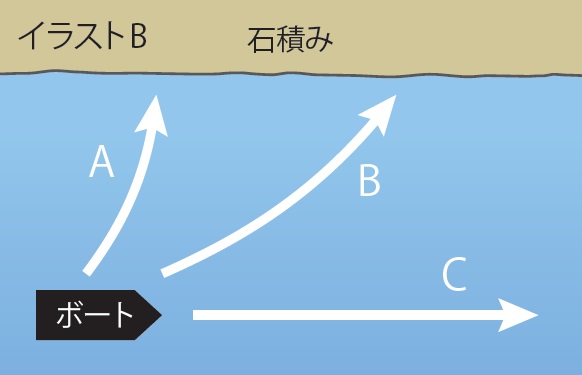

キャストし、ルアーが着水したらまずは水面下にティップを刺すとともに、ノージャークでリーリング。これはジャークベイトを潜行させつつ、ラインと水面との接点をできるだけボート寄りにするための行為(イラストA参照)。こうすることで、ジャーク時の水切り音がバスから離れたところで発生するため、プレッシャーをかけにくくなる。またラインが水に馴染むことでジャークも行ないやすくなる。

着水直後にティップを水面下に入れてリーリングすることで、ラインと水面の接点をアングラー側に寄せることができる。水切り音によるプレッシャーを軽減可能。風が弱い日には必須のテクニックだ

活性が低いときはポーズを長めに

ポーズ時間は、水温もしくはバスの活性が下がれば下がるほど長くとる。取材時は11月だったので1秒前後だったが、12月以降は2秒ポーズを基準に5秒以上ポーズさせることも多い。また、真冬でも、インレット周りやドシャローなどのフィーディングスポットを釣るときは1秒未満のポーズでOK。止めなくても食ってくるからだ。対して、立ち木などのカバー際などバスがいる確率が高いスポットではロングポーズを入れる。長いときは1分以上止めることも。「『ココは絶対おるやろ』と思ったらバイトが出るまで止めます」と小林さん。ただし、ポーズを長くとることでバスがルアーを見切ってしまうこともある。その場合はポーズを短くし、その分同じコースに何度もルアーを通すことで対応する。せっかちでロングポーズが耐えられない人にもオススメの対応策だ。

ジャークの流れ

基本は「2ジャーク1ポーズ」。ジャークのイメージは「優しく弾く」。連続写真で説明しているが、実際にはすべての動作が流れるように繋がっている。習得には反復練習あるのみ。

ジャークする直前

少しだけティップを送り、ラインが「ほんのちょっとだけ緩んだ状態」にする。ラインが張り気味のままジャークするとダート幅が狭くなりがちだという。ティップの位置は風があれば水面ギリギリ、無風ならみぞおちくらい

少しだけティップを送り、ラインが「ほんのちょっとだけ緩んだ状態」にする。ラインが張り気味のままジャークするとダート幅が狭くなりがちだという。ティップの位置は風があれば水面ギリギリ、無風ならみぞおちくらい 1回目のジャーク

「手首を使うというより、人差し指に力をこめて押す感覚」と小林さん。ロッドの振り幅30㎝ほどのジャークを入れたらティップをほんの少し送り、すぐに2ジャーク目に移る

「手首を使うというより、人差し指に力をこめて押す感覚」と小林さん。ロッドの振り幅30㎝ほどのジャークを入れたらティップをほんの少し送り、すぐに2ジャーク目に移る 2回目のジャーク

続けてティップの振り幅30㎝ほどのジャークを入れる。ちなみにティップの振り幅は、控えめにアクションさせるのであれば狭く、派手に動かすなら広くとる

続けてティップの振り幅30㎝ほどのジャークを入れる。ちなみにティップの振り幅は、控えめにアクションさせるのであれば狭く、派手に動かすなら広くとる ジャーク終了直後

ジャークが終わったらすぐさまティップをルアー側に送り、ジャークベイトに首を振らせるためのラインスラックを作る。この動作がないと、ジャークベイトは直進するだけになってしまう(この動作は1回目と2回目のジャークの間にも瞬間的に入る)

ジャークが終わったらすぐさまティップをルアー側に送り、ジャークベイトに首を振らせるためのラインスラックを作る。この動作がないと、ジャークベイトは直進するだけになってしまう(この動作は1回目と2回目のジャークの間にも瞬間的に入る)  ポーズを入れつつ、次のジャークに移るためティップを送る。ポーズ時は「張らず弛めず」のラインテンションを保つためにハンドルを巻いていることが多い。「ポーズ」というと「何もしない」をイメージしがちだが、実際にはボートが動いていたりすることでラインが弛むこともあるため、リーリングによるテンション調節が必要だ。逆にラインが張ってしまうときはスプールをフリーにして手でラインを引き出す

ポーズを入れつつ、次のジャークに移るためティップを送る。ポーズ時は「張らず弛めず」のラインテンションを保つためにハンドルを巻いていることが多い。「ポーズ」というと「何もしない」をイメージしがちだが、実際にはボートが動いていたりすることでラインが弛むこともあるため、リーリングによるテンション調節が必要だ。逆にラインが張ってしまうときはスプールをフリーにして手でラインを引き出す

一連の動作はラインスラックを見ながら行なう。ポーズ時は「張らず弛めず」のラインテンションを保つ。ラインを張ってしまうとルアーが動いてしまい、弛めすぎだとバイトを察知できないからだ

一連の動作はラインスラックを見ながら行なう。ポーズ時は「張らず弛めず」のラインテンションを保つ。ラインを張ってしまうとルアーが動いてしまい、弛めすぎだとバイトを察知できないからだ  「張らず弛めず」はこのくらい

「張らず弛めず」はこのくらい  ダート幅はアングラーの動作によって調節可能だ。強くジャークして、その後にラインスラックを多めに出せば(ティップを大きく戻す)、幅広くダートし、軽くジャークしてラインスラックも控えめにすればダート幅は狭くなる。この差を利用して、イラストのようにジャークベイトが通るコースを調節することも可能。こうした操作を自由自在にするために、小林さんは使うジャークベイトをひとつに絞っている

ダート幅はアングラーの動作によって調節可能だ。強くジャークして、その後にラインスラックを多めに出せば(ティップを大きく戻す)、幅広くダートし、軽くジャークしてラインスラックも控えめにすればダート幅は狭くなる。この差を利用して、イラストのようにジャークベイトが通るコースを調節することも可能。こうした操作を自由自在にするために、小林さんは使うジャークベイトをひとつに絞っている ジャークベイトを通すべき場所

高梁川での取材で最初に釣ったのはリップラップ。深場に隣接していれば必ずねらいたい。杭や張り出しがあるスポットはコースを変えて何度もジャークベイトを通す

高梁川での取材で最初に釣ったのはリップラップ。深場に隣接していれば必ずねらいたい。杭や張り出しがあるスポットはコースを変えて何度もジャークベイトを通す

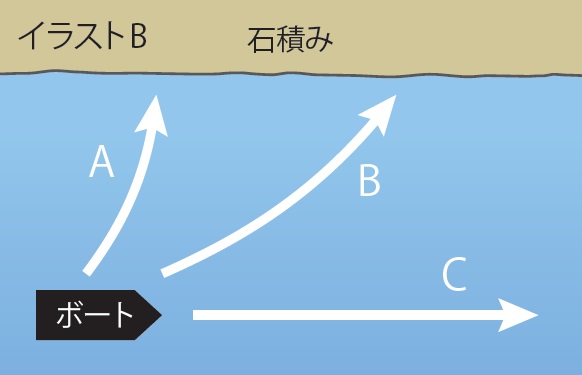

石積みを流すときのトレースコースについて。最初はバスが多いレンジを探す意味でAもしくはBのようにジャークベイトを通す。バスが固まっているレンジがあればCのようにショアラインと平行引きする。また、ボートポジションは下流にとり、上流方向へキャストして上→下と引くのが基本。その理由はバスが上流方向を向いているから。「後ろからスッといきなり現われたルアーに対するバイトより、徐々に近づいてくる物に対してスイッチが入ったほうが深いバイトがでる傾向があります。とはいっても、不発だったら逆のコースも試すことがすごく大事です」

石積みを流すときのトレースコースについて。最初はバスが多いレンジを探す意味でAもしくはBのようにジャークベイトを通す。バスが固まっているレンジがあればCのようにショアラインと平行引きする。また、ボートポジションは下流にとり、上流方向へキャストして上→下と引くのが基本。その理由はバスが上流方向を向いているから。「後ろからスッといきなり現われたルアーに対するバイトより、徐々に近づいてくる物に対してスイッチが入ったほうが深いバイトがでる傾向があります。とはいっても、不発だったら逆のコースも試すことがすごく大事です」

クランクやスピナーベイトをイメージしがちなブッシュやウッドカバー周辺にも、小林さん(キャスティングレベル高し)はジャークベイトをガンガン入れる。シャローにバスが入っていれば12月でもチャンスあり

クランクやスピナーベイトをイメージしがちなブッシュやウッドカバー周辺にも、小林さん(キャスティングレベル高し)はジャークベイトをガンガン入れる。シャローにバスが入っていれば12月でもチャンスあり

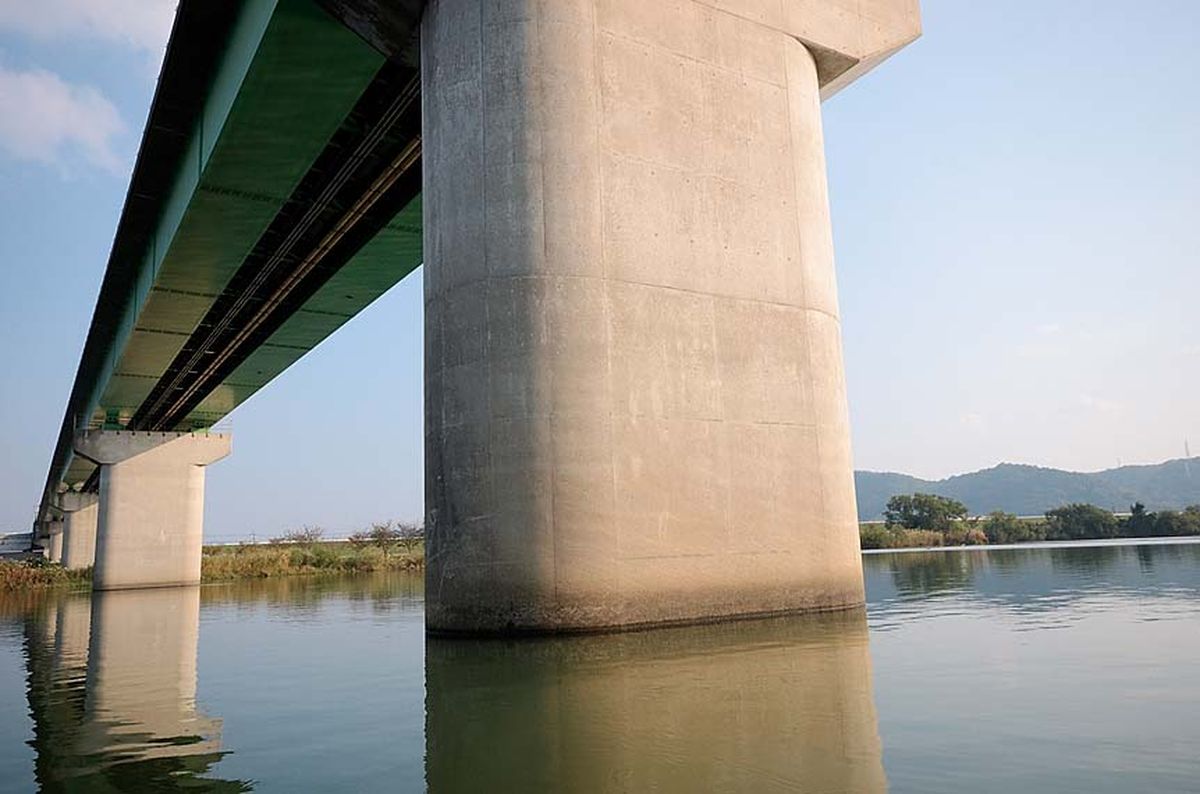

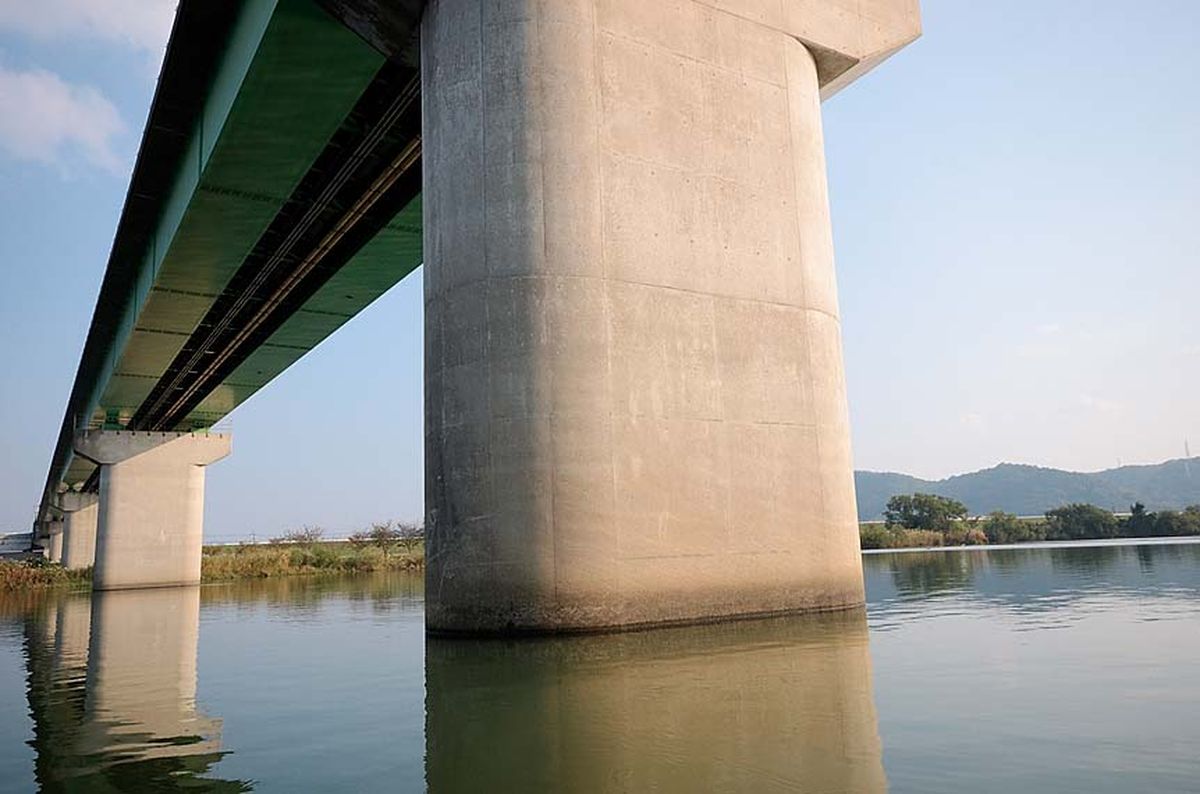

ジャークベイティングはバスを浮上させる釣りなので、バスが上方向に移動しやすい縦ストラクチャー周りは必ずチェックしたい。橋脚や垂直岩盤、立ち木などは、仮に水深10mでもチェックすべきだという。バスが5~6mあたりに浮いていれば水面下2mまで浮いてきて口を使ってくれる可能性が充分ある。ちなみにこの取材で橋脚をねらった際には、ぐるりと回りながらさまざまなトレースコースを試し、同じコースにも複数回キャストしていた。橋脚ギリギリに通したあとは50㎝ほど離して通したりといった微調節も加えていた

ジャークベイティングはバスを浮上させる釣りなので、バスが上方向に移動しやすい縦ストラクチャー周りは必ずチェックしたい。橋脚や垂直岩盤、立ち木などは、仮に水深10mでもチェックすべきだという。バスが5~6mあたりに浮いていれば水面下2mまで浮いてきて口を使ってくれる可能性が充分ある。ちなみにこの取材で橋脚をねらった際には、ぐるりと回りながらさまざまなトレースコースを試し、同じコースにも複数回キャストしていた。橋脚ギリギリに通したあとは50㎝ほど離して通したりといった微調節も加えていた

高梁川下流域のハンプ。オープンウォーターでも地形変化があればジャークベイトを通す。写真のスポットは水深2~3mだった

高梁川下流域のハンプ。オープンウォーターでも地形変化があればジャークベイトを通す。写真のスポットは水深2~3mだった

11月上旬に行なった取材では、夕マヅメの水温が上がったタイミングに期待して上流の激流エリアもチェックし、2尾の50㎝クラスをキャッチした。12月に入ってもこういうエリアで釣れる可能性は充分あるという。ただし、水温が低いので、バスの近くに通さないと食ってくれないため、同じようなコースに何度も通すことが肝心だ

11月上旬に行なった取材では、夕マヅメの水温が上がったタイミングに期待して上流の激流エリアもチェックし、2尾の50㎝クラスをキャッチした。12月に入ってもこういうエリアで釣れる可能性は充分あるという。ただし、水温が低いので、バスの近くに通さないと食ってくれないため、同じようなコースに何度も通すことが肝心だ

高梁川での取材で最初に釣ったのはリップラップ。深場に隣接していれば必ずねらいたい。杭や張り出しがあるスポットはコースを変えて何度もジャークベイトを通す

高梁川での取材で最初に釣ったのはリップラップ。深場に隣接していれば必ずねらいたい。杭や張り出しがあるスポットはコースを変えて何度もジャークベイトを通す  石積みを流すときのトレースコースについて。最初はバスが多いレンジを探す意味でAもしくはBのようにジャークベイトを通す。バスが固まっているレンジがあればCのようにショアラインと平行引きする。また、ボートポジションは下流にとり、上流方向へキャストして上→下と引くのが基本。その理由はバスが上流方向を向いているから。「後ろからスッといきなり現われたルアーに対するバイトより、徐々に近づいてくる物に対してスイッチが入ったほうが深いバイトがでる傾向があります。とはいっても、不発だったら逆のコースも試すことがすごく大事です」

石積みを流すときのトレースコースについて。最初はバスが多いレンジを探す意味でAもしくはBのようにジャークベイトを通す。バスが固まっているレンジがあればCのようにショアラインと平行引きする。また、ボートポジションは下流にとり、上流方向へキャストして上→下と引くのが基本。その理由はバスが上流方向を向いているから。「後ろからスッといきなり現われたルアーに対するバイトより、徐々に近づいてくる物に対してスイッチが入ったほうが深いバイトがでる傾向があります。とはいっても、不発だったら逆のコースも試すことがすごく大事です」  クランクやスピナーベイトをイメージしがちなブッシュやウッドカバー周辺にも、小林さん(キャスティングレベル高し)はジャークベイトをガンガン入れる。シャローにバスが入っていれば12月でもチャンスあり

クランクやスピナーベイトをイメージしがちなブッシュやウッドカバー周辺にも、小林さん(キャスティングレベル高し)はジャークベイトをガンガン入れる。シャローにバスが入っていれば12月でもチャンスあり  ジャークベイティングはバスを浮上させる釣りなので、バスが上方向に移動しやすい縦ストラクチャー周りは必ずチェックしたい。橋脚や垂直岩盤、立ち木などは、仮に水深10mでもチェックすべきだという。バスが5~6mあたりに浮いていれば水面下2mまで浮いてきて口を使ってくれる可能性が充分ある。ちなみにこの取材で橋脚をねらった際には、ぐるりと回りながらさまざまなトレースコースを試し、同じコースにも複数回キャストしていた。橋脚ギリギリに通したあとは50㎝ほど離して通したりといった微調節も加えていた

ジャークベイティングはバスを浮上させる釣りなので、バスが上方向に移動しやすい縦ストラクチャー周りは必ずチェックしたい。橋脚や垂直岩盤、立ち木などは、仮に水深10mでもチェックすべきだという。バスが5~6mあたりに浮いていれば水面下2mまで浮いてきて口を使ってくれる可能性が充分ある。ちなみにこの取材で橋脚をねらった際には、ぐるりと回りながらさまざまなトレースコースを試し、同じコースにも複数回キャストしていた。橋脚ギリギリに通したあとは50㎝ほど離して通したりといった微調節も加えていた  高梁川下流域のハンプ。オープンウォーターでも地形変化があればジャークベイトを通す。写真のスポットは水深2~3mだった

高梁川下流域のハンプ。オープンウォーターでも地形変化があればジャークベイトを通す。写真のスポットは水深2~3mだった  11月上旬に行なった取材では、夕マヅメの水温が上がったタイミングに期待して上流の激流エリアもチェックし、2尾の50㎝クラスをキャッチした。12月に入ってもこういうエリアで釣れる可能性は充分あるという。ただし、水温が低いので、バスの近くに通さないと食ってくれないため、同じようなコースに何度も通すことが肝心だ

11月上旬に行なった取材では、夕マヅメの水温が上がったタイミングに期待して上流の激流エリアもチェックし、2尾の50㎝クラスをキャッチした。12月に入ってもこういうエリアで釣れる可能性は充分あるという。ただし、水温が低いので、バスの近くに通さないと食ってくれないため、同じようなコースに何度も通すことが肝心だ 「ジャークベイトでしか釣れないバスがいる」という小林さん。今回紹介した小林さんの操作法を実践して、記憶に残るバスをキャッチしてほしい。

Basser Allstar Classic 2016で5位に入賞した沖田護選手がプラクティス時から追いかけたのがジャークベイトパターンでした。冷え込みによる状況変化で競技中はうまく機能しなかったものの、ハマったときは1300g以上のキッカーのみが反応したといいます。詳しい釣り方は発売中のBasser2017年1月号でレポートしています。

夏、秋、冬のリザーバーを舞台に、菊元流ハードベイトの使い方をレクチャー。

冬の丸山貯水池での「釣れるジャークベイティング理論」解説を見逃すな!

2016/12/10

MOMENTUM2 ハードベイト・タクティクス

MOMENTUM2 ハードベイト・タクティクス

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)