萩原徹さんは全国のアユ河川を釣り巡って分かったことがある。アユの追い方はその日、その時、その川によって、ルアーの通し方やルアーカラーの違いでも変わることだ。初挑戦となる富山県小矢部川ではどんなパターンがハマったのか?

萩原徹さんは全国のアユ河川を釣り巡って分かったことがある。アユの追い方はその日、その時、その川によって、ルアーの通し方やルアーカラーの違いでも変わることだ。初挑戦となる富山県小矢部川ではどんなパターンがハマったのか?

写真と文◎編集部

追わせて体当たりさせる新鮮なルアーフィッシング「アユルアー」

DUO開発スタッフの萩原徹さんはアジングを筆頭にライトゲームやオフショアのSWフィッシングにも精通するマルチなエキスパートである。アユルアーを始めて4年。夏を満喫する釣りとしてズブズブにのめり込み、群馬県の利根川に始まり長野県の天竜川、神奈川県の相模川や酒匂川、岐阜県の飛騨川、白川、揖斐川、三重県の宮川、大内山川、中村川、広島県の太田川というぐあいに軽快なフットワークで多彩な河川を釣り歩いてきた。

「アユルアーはどんな川に行っても発見の連続。未知な世界にハマっていく新鮮さがあります。これまで経験した釣りの中で強いて似た釣りを挙げるとすれば、シーバスの明暗撃ちでしょうか。明暗の境目や暗部の食わせのスポットにルアーをどう通すかというアプローチは、アユのナワバリにルアーを侵入させる操作と感覚が近いようにも感じます。といってもルアーを食わせるのと追わせて体当たりさせて掛ける原理は全く違いますけどね。純粋に新鮮なんですよ」

そう話す萩原さんが7月8日に訪れたのは富山県の小矢部川だ。今夏DUO主催の「流鮎・擬鮎ルアー鮎大会」が開催される会場でもある。この大会は2023年から萩原さんが中心になって運営し、釣り具メーカー主催のアユルアー大会として先陣を切ったことでも注目を集めた。3年目となる今年はこれまでの会場だった利根川に小矢部川が加わった格好になる。なぜ小矢部川が選ばれたかといえばDUOの代表取締役社長、安達政弘さんが応援したいと惚れ込む川なのだ。

安達さんはルアービルダーでありながら神通川や九頭竜川の北陸河川の急流で瀬釣りを楽しむガチの友釣りマンでもある。アユという魚、友釣りをよく知っていて、そのノウハウを注入して作られたのが「流鮎」や「擬鮎」といったDUOのアユルアーである。そして北陸河川の中でも川の規模やアユの多さから、ルアーで釣るなら絶対に楽しい川として小矢部川を推している。

「めちゃくちゃ釣れるというのは社長に聞いています。私が本格的に釣るのは今日が初めて。楽しみです」

小矢部川のアユルアー

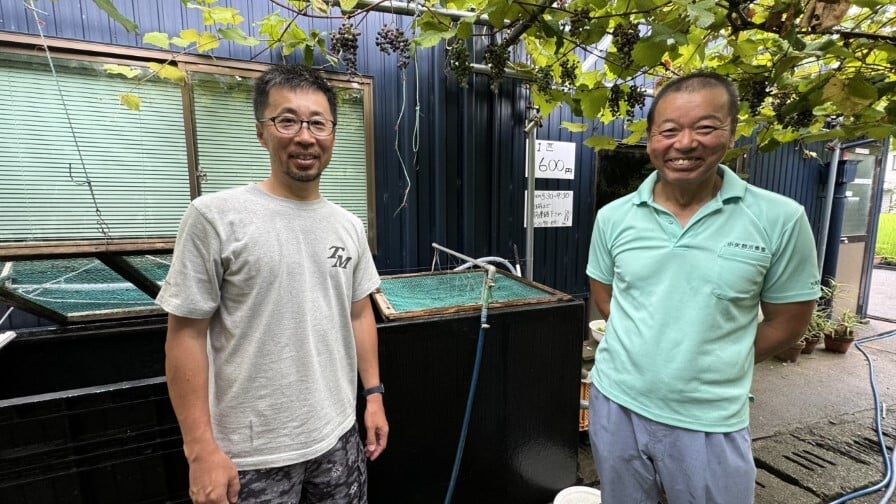

萩原さんを案内してくれたのは安達さんと懇意にする小矢部川漁協の副組合長、大西正芳さんだ。小矢部川でアユルアーが認可されたのは2023年と最近のこと。この川で唯一のオトリ店を営む大西さんは、遊漁者減少を憂慮してアユルアーの認可に尽力してきた。

「ルアーの認可エリアは小矢部大堰より上流です。支流の旅川、山田川、大井川、明神川でもルアーはできます。今年は遡上が多いのですが、渇水でアユの活性がいまひとつ上がりません。それでも友釣りでは午後の数時間で30尾、40尾と掛かっている場所もあります」

小矢部川は堰堤が連なるものの魚道は整備されており、上流までかなりの数の天然遡上がある。そのうえ湖産アユの放流も行なわれているから魚の密度は濃い。また他の北陸河川に比べると谷筋が深くないことから水温の上昇も早くアユが大型化しやすいのも魅力のひとつ。毎年9月上旬には尺アユの釣果も聞こえてくる。

支流の山田川を「流鮎ディープ」で探る

萩原さんが最初に入川したのは支流の山田川である。小堰堤から浅瀬、深瀬が連続しており大西さんいわく瀬落ちに良型が付いている。

萩原さんが手にするのは3ピース・10フィートのベイトロッド(プロトモデル)。リールはシマノ「カルカッタコンクエストBFS」。ラインはPE0.4号、リーダーはフロロカーボン6ポンドを2ヒロというセッティング。

「ロッド全長は10フィート以上あると攻略範囲がだいぶ広がります。僕の場合スピニングを使うことはありません。片手でラインの出し入れができること、軽快な操作を考えると断然ベイトロッドがやりやすい」

萩原さんは瀬落ちの深みから探ろうと「流鮎ディープ」をセットする。カラーは今夏リリースされた「橙だいだいあゆ鮎」。ヘッドと尾ビレの背面にオレンジのラインが施され視認性に優れる。

ポイントの上流に立ち、ダウンクロスで流心から投げ入れたルアーを瀬脇の大石周りに当てるように通す。いきなりガツンと反応が出るものの掛からない。食んでいるアユが見える石の側に長い青藻が生えていてルアーを石に当てると根掛かりしてしまう。アユが見えても反応しない、上手くルアーを通せない場所なら萩原さんの見切りは早い。

「じっとしている釣りが嫌いです。少しでも動き回りたいんでテンポよくランガンしましょう。アユはそこら中にいますからね!」

そう言って堰堤直下の浅瀬に立つ。左右に走る2本の流心の合わさる辺りでゴツンという手応え。小気味よい引きを楽しんで抜き上げると100mmの「流鮎ディープ」よりは少し大きな天然アユが躍り上がった。

追われても掛からないそんな時は?

「まだまだ可愛いサイズです。次いってみましょう!」

今度は車で上流へ。桜橋上流の堰堤下に入る。橋上から見ると瀬落ちの深みのカケアガリに良型が付いている。流れが通って深いので萩原さんは「流鮎バイブ」をセットした。

「流鮎バイブは強い流れの中でも暴れにくく飛び出しにくい。安定した水平姿勢を保ってくれます。ミノーでは見向きもしなかったアユがバイブを使うと途端に追われるケースも多いです。もちろんその逆もありなのでローテーションは効果があります」

何度かルアーを通すうちにルアーにまとわりついてくるアユが見えた。しかし深くは追ってこない。アユはルアーを見切る。同じルアーを何度も通していれば見向きもされなくなる。萩原さんの経験に基づく持論であり、追っても掛からないアユがいる時には次のようなことを試す。

1.ナワバリアユの付いた石に対してルアーの進入角度を変える。沖から手前に通す、手前から沖に通す、ポイントの真上から直下に潜らせるなどルアーの通し方を変える。

2.ルアーを交換。ミノーからバイブ、もしくはその逆という風にしてアクションに変化を付ける。

3.カラーチェンジ。光沢系、マッド系、金系などルアーの色を替えて反応を見る。

4.ハリ先をチェック。鈍っていれば即交換。

このポイントでは沖から手前に向かうクロスの動きで追われたが掛からない。そこで「流鮎ディープ」のカラーを「橙鮎」から「塗り鮎」に交換した。するとルアーをすっ飛ばすような横っ飛びの当たりが出てロッドがグイグイと引き込まれた。パワフルな引きをいなして抜き上げたのは20cm超の良型。ようやく萩原さんの目尻が下がった。

「広島県の太田川を釣った時にもなぜか"塗り鮎"のカラーばかり反応が多かったんです。深く追いやすい状況に合ったカラーというのが確実にあると思うんですが、"塗り鮎"には助けられることが多いです」

このエリアでは塗り鮎カラーでさらに1尾を追加して移動した。

ルアーだから釣りやすい狭小な流れの筋

午後からは小矢部川本流へ。福吉橋から福光橋周辺を探ってみることに。本流は山田川より水質がクリアで川底の石も全体的に磨かれている。何よりアユの姿が随所に見え、アユが濃密なのは一目瞭然である。

堰堤が連続している。萩原さんはブロック帯の狭間や堰堤の落ち口の水通しのよいスポットをねらい撃ちする作戦を敢行。浅場も引きやすい「流鮎110F」をセットし、堰堤の狭小部を探っていくと、さっそく体当たりをかますアユがいた。

その後も友釣りや投網ではねらいにくい狭い流れの筋を転々と探って数を伸ばすも小型ばかり。また流れの絞り込まれた流心部では掛からず、瀬肩となる落ち口で反応は出た。

「ルアーが追われやすい場所は水況によって変わりますが、今日は瀬の中よりは瀬肩がいいように感じました。まだ本格的にナワバリを張る魚が少ない。追いが立つのは8月に入ってからでしょう。その頃にはアユも成長してさらに楽しい釣りが楽しめそうです。尺アユの時期にまた本格的に釣り込みに来ますよ!」

そう言って萩原さんは17時にはサオをたたんだ。

\あわせて読みたい/ アユルアー(アユイング)を1年やって気づいた4つの大事なポイント

\あわせて読みたい/ 【アユルアー(アユイング)おすすめ河川6選】チャレンジ可能な釣り場が拡大中?盛夏に有望なフィールドを厳選紹介!

※このページは『つり人 2025年9月号』を再編集したものです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(2).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)